江戸時代の日本は鎖国下にあったというのは、歴史教科書でもお馴染みの史実であるが、そもそも「鎖国」って何だろうか?

「鎖国」とはつまり、文字通りに解釈すると封鎖された国。海岸には柵のようなものが設置されていて、江戸幕府の命令に基づき出動する役人が駐留しており、諸外国からの漂流が見受けられた場合には、直ちに出動してひっ捕らえる。時には波打ち際で銃声が鳴り響くこともあっただろう。少なくとも筆者は、そのワードからそんな殺伐とした風景が思い浮かぶ。

当時長崎を拠点に、唯一交易が認められていたとされるオランダ・中国。その2国を除く諸外国の一切の入船が拒否されたかと言うとそうではない。

長崎以外にも、朝鮮と対馬、琉球と薩摩、それから松前藩(まつまえはん)と蝦夷(えぞ)を繋ぐ合計4ヶ所の窓口が設けられていたというし、東南アジアには朱印船が渡航。さらに、中国・オランダの2国以外の往来もあったのだ。

“いわゆる鎖国”となってからも、長崎にカンボジア船が来航していたが、「唐船」として処理された。

(牧純「江戸時代の海外交流と医療・感染症に関する基盤研究の試み―前後の時代との比較も視野に入れて―」の論文)

では、なぜ「閉ざされた国=鎖国」として長らく歴史の1ページの中で語られてきたのであろうか。

ちなみに、「鎖国」というワードは、長崎通詞の志筑忠雄(しづきただお)が生み出した翻訳語である。つまり、それ以前の日本には存在しなかった。極端に言えば、志筑が翻訳に着手していなければ、「鎖国」という言説は生まれておらず、歴史教科書における幕末の歴史も現代とは異なっていたかもしれない。とにかく、その翻訳書が近代日本の思想に影響を与えた重要な史料であることは間違いない。

さあ、日本の歴史を大きく揺るがした「鎖国」というワードが誕生するに至った経緯を見ていこう。

ケンペルと志筑忠雄

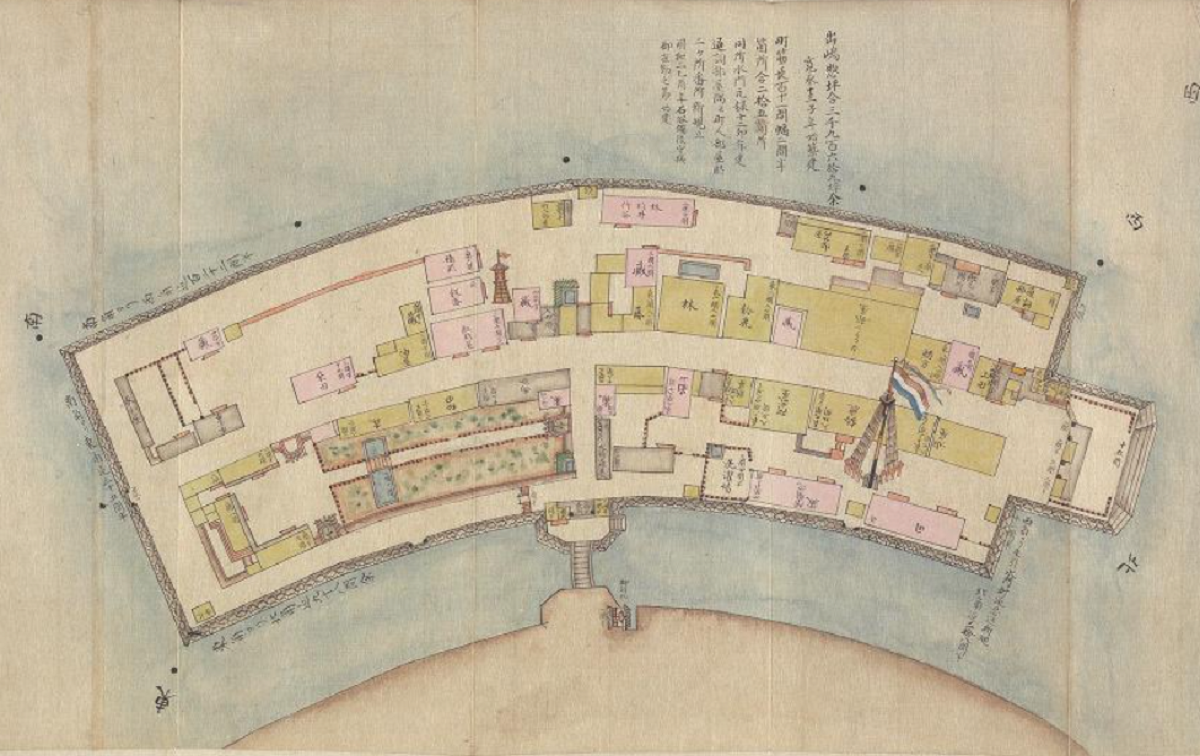

「鎖国」をめぐる言説の誕生は、長崎・出島のオランダ商館の医師として来日したドイツ人のエンゲルベルト・ケンペル(Engelbert Kämpfer/現代ドイツ語読みで「エンゲルベアト・ケンプファー」と表記されることもあるが、以下「ケンペル」とする)の著書『日本誌』(オランダ語版タイトル:De beschryving van Japan)を、長崎通詞の志筑忠雄が翻訳したことから始まる。

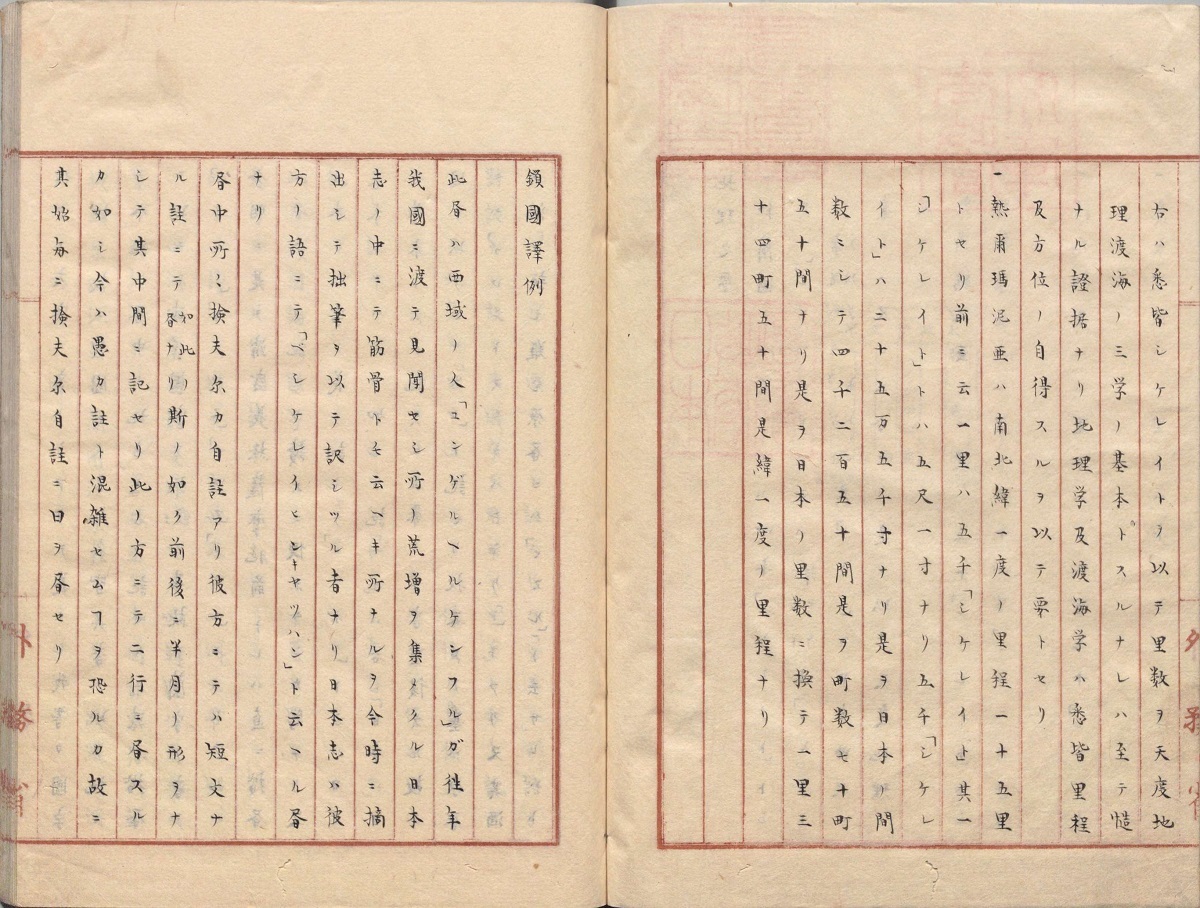

原著者であるケンペルはラテン語で執筆したが、それが英語に翻訳され、フランス語に翻訳され、さらにオランダ語に翻訳されたものを志筑によって翻訳された結果が『鎖国論』である。当時は杉田玄白の『解体新書』がそうであったように、翻訳の翻訳を翻訳するケースは珍しくなかったわけだが……。

厳密に言うと、志筑はケンペルの『日本誌』をすべて翻訳したわけではなかった。実際に訳出したのは、その著書の附録第6篇「日本帝国にとって、今のまま自国民に外国とのいかなる交易をもさせないことが有益か否かの論」の部分のみ。享和元(1801)年、『鎖国論』として訳出した。

内題はオランダ語訳の表題を忠実に訳し、「今の日本人か全国を鎖して、国民をして国中区に外に限らす、敢て異域の人と通商せさらしむるハ[事]実に所益あるによれりや否[や]の論」とした。が、これだと長すぎるからとオランダ語文の中から特に重要と思われるワードをピックアップした結果が『鎖国論』というタイトルであった。そして、これをもって「鎖国」という新しい語彙が生まれるに至った。

複数の史料からも確認されているように、江戸時代の日本ではラテン語で書かれたケンペルの著書が何度も輸入された。このことから、幕府や藩主がいかにケンペルの著書に対して興味を示していたかが分かる。実際、その翻訳はさまざまな人によって試行された。が、一般に広く知れ渡ったのは志筑忠雄訳『鎖国論』の写本のみであった。

なお、志筑忠雄訳『鎖国論』は嘉永3(1850)年、国学者の黒沢翁満(くろさわおきなまろ)によって『異人恐怖伝』のタイトルをもって初めて刊行されたが、1年以内に絶版となったと伝えられている。

祖国・ドイツで不遇な生活を送っていたケンペル

ツュンベリー、シーボルトとともに江戸時代に来日した三大学者のひとりに数えられるケンペルは慶安4(1651)年、ドイツ北部の小さな町レムゴーにて、聖ニコライ教会の主任牧師であったヨハネス・ケンペルの次男として生を受けた。ケンペルが生まれた時期は、ちょうど人類史上最も破壊的な戦争のひとつとも言われ、ローマ帝国内のカトリックとプロテスタントとの対立から始まった三十年戦争が終結した直後である。そのこともあって、ドイツ国内は荒廃し、政情不安定であった。

ドイツはまだキリスト教徒の敵国人からも非キリスト教徒の敵国人からも脅されて、心休まる日もなかった

(『ヨーゼフ・クライナー編『ケンペルの見たトクガワ・ジャパン』)

さらに、生まれ育ったレムゴーは魔女狩りが残る小さな町であり、魔女狩りに反対したケンペルの伯父が死刑に処せられてしまう。

ケンペルはやがて青年になり、実家からの援助をほとんど受けることなく、いくつかのドイツの学校を転々としながらも文献学や歴史学、哲学、古典哲学、医学、法学、言語学、博物学、地理学などを専攻。学問に対する対する探求心は凄まじかったが、そろそろ学生の身分から卒業し、身を固めなければならないと決心したケンペルはスウェーデン中部に位置するウプサラへ赴き、生計を立てつつ学者との交流機会を持った。

その後、ケンペルはスウェーデン王の使節団の秘書官として、ペルシャ(現在のイラン)のイスファハーンへ出向。イスファーンではその後のケンペルの人生を大きく変えることとなるオランダの東洋学者ヘルベルト・デ・ヤーヘルと出会う。イスファーンに辿り着くまでの間、ロシアでは2ヶ月間滞在し、シベリアに関する資料を収集したりもした。

スウェーデンの使節団の一員として働いた後も、引き続きペルシャに残ったケンペル。今度はオランダ東インド会社の社員としてバンダール・アッバースに勤務した。2年以上滞在する中で、象限儀を使いこなして歩幅で精密な地図を描く技術を習得。また、古代遺跡や現地の植物に関する博識を得たりもしたが、そこでの生活はケンペルにとってお世辞にも心地よいものではなかった。

ケンペルがオランダ東インド会社に外科医として採用されたのは1684年12月15日である。翌年の11月にようやくペルシャのイスファハーンを出発してホルムズ湾のバンダール・アッバースにいたるが、不本意ながら1685年から3年間もこの地に足止めされてしまう。主観的な記述をめったにしないケンペルにはめずらしいことであるが、この地への嫌悪感をおもわず知らず吐露している。よほど耐え難い不潔な地であったらしい。

(柴田陽弘の論文「ケンペルの鎖国観」)

ケンペルは元禄3(1690)年から3年間、長崎の出島でもオランダ東インド会社の医師として赴任。そもそもなぜ遠い日本へ行くことを決心したのかと言うと、当時日本に関する総合的な研究がほぼ皆無で、日本の植物資源などに関する情報を求めていた知日派の影響もあったためだ。ちなみに、ケンペルは長崎へ出向く道中のインドでも不快な経験をしたのだとか。

かつてはインドへの憧憬の念抑えがたく訪問を切望していたにもかかわらず、現地にいたると幻滅は甚だしかった。苦行僧のみせる玄妙な技もトランス状態にある巫女も神の降臨ではなく薬物によるもので、コブラ使いに霊力はなく、猛毒の危険なヘビは実は毒抜きのヘビであるなど、インドの現実はごまかしと虚偽に満ちていると述べている。

(同上)

出島の医師として赴任している間、オランダ商館長の江戸参府に随行しては、国内の様子を観察したり、地図を作ったり、植物標本を収集したり、あるいは神社仏閣や人々をスケッチしたりもした。さらに、禁止されていたけれども、ケンペルは密かに測量を行い、街道筋の町や山、建物を記録した。

元禄5(1692)年8月、長崎を出発し、翌年オランダの帰途に着くと同時に、ライデン大学医学部に入学。その翌年、インドやペルシャ、日本で得た植物・医学・薬学に関する見聞を纏めた学位論文『Disputatio Medica Inauguralis Exhibens Decadem Observationum Exoticarum(日本語訳:十の異国観察を披露する医学の初論文』を提出し、医学博士号を取得。

亡くなる直前の正徳2(1712)年、生前唯一の著書『Amoenitates Exoticae(日本語タイトル:廻国奇観[かいこくきかん])』が刊行された。

ケンペルの死後、後にベストセラーとなり、世界各国で反響を呼ぶことになる『The History of Japan(日本語訳:日本誌)』が刊行されたが、生前に纏めた著書としては『廻国奇観』の1冊のみである。『廻国奇観』は5篇の論文を収めた著書であるが、2番目の論文の第14章「日本王国が最良の見識によって自国民の出国及び外国人の入国・交易を禁じていること」は、後にケンペルの甥であるヨハン・ヘルマンを経て、イギリス人医師スローン卿により認められた結果、享保12(1727)年、『日本誌』として出版。その後の志筑忠雄訳『鎖国論』の元にもなった。

特に『廻国奇観』におけるケンペルの植物に関する学識は優れたものであるとして、ヨーロッパの知識人の間でその名が知れ渡った。日本で植物研究と言えば牧野富太郎(まきのとみたろう)が有名だが、実は日本の植物研究のひとつの原点にもなったのがこのケンペルなのだ。

鎖国下において日本に関する情報が入手しづらい状況にあったからこそ、ケンペルの『日本誌』は日本を知る貴重な情報源としてヨーロッパ各国で反響を呼び、ドイツのイマヌエル・カントをはじめとする哲学者にも多数引用された。その他にも、江戸城での綱吉とケンペルとの出会いをテーマとした作品のために利用する作家もいたほどだった。

ニュートン力学も翻訳した志筑忠雄

志筑忠雄は宝暦10(1760)年、長崎の資産家であった中野家に生まれた。当時の通詞は世襲制であったため、後に志筑家の養子に入り、安永5(1776)年、志筑家の8代目の稽古通詞となった。が、翌年には病気を理由に退職した。

その後はフリーランスでオランダ書を翻訳・研究したり、西洋の地理学、天文学、数学、物理学を究めたりもした。ちなみに、志筑は「リンゴが木から落ちる」で知られるニュートン力学を初めて翻訳した人としても知られる。

「鎖国」というワードが日本の歴史の中で定着したワケ

地理的視点から日本を賛美

志筑忠雄訳『鎖国論』の元になったケンペルの論文「日本王国が最良の見識によって自国民の出国及び外国人の入国・交易を禁じていること」を一言で表すと、地理的、経済的、文明的、民族・文化的、社会的および政治的観点から日本の鎖国政策を容認したものだ。蒙古を撃退したことを理由に日本人は勇敢であるとか、日本人は勤勉で真面目な民族であるとか、金銀銅鉄の鋳造・細工、彫刻、酒造、製紙業、漆器などの工芸品、鍼灸などの内科学、独自の刑法が日本固有の優れた文明の賜物であるとか、独自の神仏を尊重する心はキリスト教徒の及ぶところではないとか。これでもかというほどに、日本を大々的に賛美した内容となっていた。

例えばケンペルは地理的視点から、「日本は“太平の沢”を有しているから、異国との交流しなくて済むのである」と、徳川幕府の鎖国体制を擁護する形で言明。

この「太平の沢」は以下の通り五つに分類できる。そのうち地理的条件について述べると、日本とは島の集まりの総体を指し、暴猛危険な海に囲まれ、地理的には隔絶した東方の境域に位置し、さらに日本の港は全て曲がりくねって、加えて浅海で岩石が多く、大船が入港不可能な天然の恵まれた要塞のような地形で、唯一佳海である長崎港に至っても非常に危険な港であるとされている。

(大島明秀『「鎖国」という言説:ケンペル著・志筑忠雄訳『鎖国論』の受容史』)

それに対し、志筑忠雄は旧約聖書に基づき「人間が相互の交流を絶つことは、基本的にキリスト教的唯一神に逆らう好ましくない行為である」という逆説的なレトリックを『鎖国論』の冒頭に持っていくことで、本来はいけないことだが、“太平の沢”を兼ね備えているため、鎖国体制は否定されるべきではないという論理を展開し、江戸幕府の鎖国体制の正当性を説いた。

ちなみに志筑自身、西洋やキリスト教に対する反感・嫌悪思想を有していたが、彼自身の思想が所々で垣間見れた。

しかしながら、志筑忠雄訳「鎖国論」はケンペル論文の純然たる翻訳でないことに注意せねばならない。ケンペルの原文からの翻訳に加え、例言(凡例)、鎖国論大意(後書き)、さらに志筑忠雄による注釈が十五箇所に加筆されていて、またそれとは別に原文のいたる所に志筑による小文付記も見られる。これらの志筑忠雄による付記や改変は、大抵はケンペルの観察に対する補足説明や誤りの訂正、加えて未知の知識、またはキリスト教関連の記事の翻訳を避けたものなどが多くを占めるが、鳥井裕美子の指摘により、それらの中に、時折志筑自身の価値基準(西洋、キリスト教への反感、嫌悪)から発せられたものが存在することが明らかとなった。

(大島明秀の論文「志筑忠雄訳「鎖国論」の誕生とその受容」)

翻訳においては「原著者を尊重し、翻訳者自身の主観を入れてはいけない」という暗黙のルールがあり、ご法度な行為なのだが……。

一方、ヨーロッパではケンペルの鎖国説を批判する勢力も

ケンペルの鎖国説は反キリスト教を標榜とした内容であったからこそ、風当たりは強いものであった。そもそも鎖国を擁護する姿勢は反キリスト教にも繋がったため、イエズス会からの反感を買った。そして、鎖国否定論の急先鋒に浮上したのがクリスチャン・ヴィルヘルム・フォン・ドーム(以下、「ドーム」)であった。そんなドームはケンペルの『日本誌』がヨーロッパ各国で大好評となり、各国の翻訳版が生み出される中で、「あとがき」を添えたドーム版を刊行した。

ケンペルの『日本誌』では調和を重視する日本人像や、鎖国政策により安心して暮らせる日本像が強調されたが、鎖国をめぐるドームの見解は以下の通りである。

まず、ドームは日本が「鎖国」によって平和を享受しているという情報をケンプファーと共有し、日本の平和を認めた。しかし、彼の日本観がケンプファーと際だった違いを見せるのは、ドームが日本の平和を消極的にしか評価していないことである。彼は、日本の政策が平和という利点以外では、文化や啓蒙における進歩、楽しみや生産の拡大、専制政治の脱却、などの諸点において、日本国民にとって大きな不幸であると結論するのである。すなわち、ドームは、日本が平和を享受することより日本が文化的に高度な段階に達することの方が重要だと考え、政治的な有益性とはこうした文化的進歩を目指すところに見いだされるべきと考えたのであった。

(岡野薫「一八世紀ドイツにおける日本観の変容-E・ケンプファーの「鎖国論」とC・W・ドームによる「鎖国論」批判をめぐって-」)

「あとがき」全体の論旨から見れば、ドームの「鎖国」否定論は次のように位置づけることができる。日本は文化のさまざまな面でヨーロッパに劣り、その理由は日本が諸外国との交流を断っているからである。しかし、日本の「鎖国」は極めて強固な政策であるため、日本が自ら諸外国との交流を行うという展望は開けず、それゆえ、日本は外国の圧力によってしか開国できない。そして、日本を開国させることは日本人と外国人双方の利益となる。

(同上)

日本側の歴史から見れば、異国船打払令を出しても何度も日本に近づいてくる西欧諸国の船は悪として片づけられがちだが、こう考えてみると正当な理由に基づいた対応であったことが窺われる。

後に日本の歴史学者によって示された通り、この鎖国否定論はケンペルの『日本誌』を参照したフランスの哲学者シャルル・ド・モンテスキューの『法の精神』の影響を受けて提唱されたものである。「鎖国」への否定に始まり、最終的に開国の正当化へと発展した。

こうして、ケンペルの出版をきっかけに日本の鎖国に反発する声がドームを筆頭に西欧諸国であがり、ペリーの開国の流れがあった。少なくともそう捉えることができる。

「鎖国」というワードは明治の帝国主義の高揚とともに広まった

志筑忠雄訳『鎖国論』をもって「鎖国」という言葉が生まれたわけだが、江戸時代には「鎖国」という言葉はさほど普及していなかった。幕閣の間で初めて用いられたのは嘉永6(1853)年。その後、ペリー来航を経て幕閣の間で徐々に用いられるようになった。つまり、歴史教科書では江戸幕府の第3代将軍・徳川家光の時代に鎖国体制が敷かれたということを習ったが、その時代には「鎖国」という言葉が存在していなかったことを意味する。

ちなみに、志筑忠雄訳『鎖国論』は実に幅広い層によって受け入れられた。従来国粋主義的発言の典拠として利用されたのではないかと考えられていたが、平田篤胤(ひらたあつたね)派の国学者に受け入れられたほか、天文学的知識の情報源として、外国の日本観を知るための歴史史料としても参照された。

明治時代に入り、福沢諭吉をはじめとする啓蒙思想家らは、自分たちが推し進める西洋化が真っ当な手段であることを強調するために、江戸時代の封建制を遅れた時代と捉え、「文明開化」の対極に「鎖国」を対置した。

明治5(1872)年に学制が公布され、明治20(1887)年に文部省検定制度が開始。その頃から編集方針が人物中心となり、歴史教科書の中で「江戸時代は鎖国時代であった」という見解が反映されるようになった。明治24(1891)年に上梓された『高等小学歴史』では徳川家光の対外政策について長々と解説されたが、全体的にネガティブな印象を与えるものであった。

その後、台湾出兵や江華島事件(こうかとうじけん)、樺太・千島交換条約の締結、琉球処分といった対外的な出来事が増えたことと重なり、明治20年代には次第に日本国内で帝国主義が高まった。海外進出を阻止する鎖国時代をどう捉えるかが重要視される中で、大学では国史学が誕生し、また鎖国得失論をテーマとした史論書も登場。これらは決して偶然の一致ではないと念を押しつつ、この流れの中で明治20年代後半あたりから本格的に志筑忠雄の鎖国をめぐる言説が受容されるようになったと蘭学史や洋学史を専門とする歴史学者の大島明秀氏は言う。

つまり、明治時代の日本では「閉ざされた国」であったがゆえに、結果的に国力の低下をもたらしたという認識が生まれ、江戸時代の鎖国体制を反面教師に、アジア諸国において帝国主義を拡張していったのだ。

「鎖国」に代わる概念とは

そもそも「閉ざされた国=鎖国」というのは、西欧諸国の視点に立った一解釈に過ぎない。実際は決して「閉ざされた国」ではなかったにもかかわらず、志筑忠雄訳『鎖国論』をきっかけに「閉ざされた国=鎖国」という認識が生まれ、結果的に帝国主義の拡張にも繋がった。もし志筑忠雄訳『鎖国論』が刊行されていなかったら、忌まわしい過去を物語る帝国主義は生まれず、また違った歴史が展開されていたかもしれない。

話は変わるが、立教大学名誉教授であり、英語通訳者の鳥飼玖美子氏は自身の著書『歴史を変えた誤訳』で翻訳が歴史を変えた事例をいくつか紹介しているのだが、その事例のひとつとして取り上げているのが原爆投下だ。

昭和20年(1945年)7月27日午前4時半、同盟は日本に無条件降伏を勧告したポツダム宣言を傍受した。これに対し最高戦争指導会議は、和平の仲介を頼んでいるソ連の出方をみたうえで処理する方針をとり、鈴木貫太郎首相は「政府はこれを黙殺し、あくまで戦争完遂にまい進する」と声明した。同盟は当然これを海外に放送した。ポツダム宣言には、日本がこれを受諾しない場合「迅速かつ完全な壊滅あるのみ」と予告していたが、8月6日事実となって現れた。

(鳥飼玖美子『歴史を変えた誤訳』)

どうやら当時の同盟通信記者がignoreと英訳したのを連合国側がrejectと解釈した、というのが真相らしい。

(同上)

日本語の「黙殺」という言葉は非常に強い言葉であり、英語のignoreよりむしろ強いくらいであるので、そもそも「黙殺」という言葉を使ったこと自体に問題があるのではないか、とのことである。

(同上)

あくまでも上の事例はコミュニケーションのギャップによってもたらされたものであり、志筑忠雄訳『鎖国論』をめぐり展開される話とはちょっと次元が異なる。事実、志筑は原著者であるケンペルの意向を忠実に汲み取っている。

志筑忠雄訳『鎖国論』に至っては翻訳以前に、歪んだイデオロギーによる言説の問題である。そもそもケンペルが来日した元禄時代は特にキリスト教徒にとって手厳しい時代であったと言われる。にもかかわらず、なぜ日本賛美的な見方を示したのだろうか。彼自身の生い立ちや旅の道中での経験などから相対的に日本が理想郷のように映り、その結果世界を巻き込むイデオロギーが形成され、鎖国の言説が誕生したということが言える。

では、江戸時代が「閉ざされた国=鎖国」でないとして、「鎖国」に代わる概念とは何だろうか。

海禁

ということで、多くの歴史学者の間で浮上している「鎖国」に代わる概念が「海禁(かいきん)」だ。

「海禁」という概念は、中国の明・清時代に、一般人の私的な海外渡航や海上貿易を禁止した政策の呼称であり、また日本においても大学頭林述斎が編纂した歴史書「徳川実紀」(一八四九)や、諸外国応接のための資料として、幕命により編纂された江戸幕府の対外関係の事例集である「通航一覧」(一八五三)に所収された史料においても確認できる用語であった。

(大島明秀の論文「志筑忠雄訳「鎖国論」の誕生とその受容」)

限国

政策上は日本人の海外からの帰国および新たな渡航を禁止していたので、国際交流は限定なものとなった。しかし、国を「閉鎖していた」と言い放つのは極論である。「限国」なる表現はより妥当なのではないか。

(牧純の論文「江戸時代の海外交流と医療・感染症に関する基盤研究の試み―前後の時代との比較も視野に入れて―」)

そもそも江戸時代の鎖国政策はisolation policy(孤立政策)と英語で表現されてきたが,regulation policy(規制)がより妥当ではないかという見方も。

さらに、近年では立教大学名誉教授であり、歴史学者の荒野泰典(あらのやすのり)氏を筆頭に、東アジアの華夷(かい)秩序の観点から江戸時代の外交関係を捉え直す動きも見られる。

一時は歴史教科書からは消えた「鎖国」。その言葉なしでは生徒に教えづらいとの理由で再び復活したが、「鎖国」に代わる概念の検討を経て、完全に抹消される日は近いかもしれない。

(主要参考文献)

『ケンペルの見たトクガワ・ジャパン』ヨーゼフ・クライナー編 六興出版 1992年

『「鎖国」という言説:ケンペル著・志筑忠雄訳『鎖国論』の受容史』大島明秀 ミネルヴァ書房 2009年

「志筑忠雄訳「鎖国論」の誕生とその受容」大島明秀『蘭学のフロンティア 志筑忠雄の世界』志筑忠雄没後200年記念・国際シンポジウム報告書 長崎文献社 2007年

『歴史を変えた誤訳』鳥飼玖美子 新潮文庫 2011年

「ケンペルの鎖国観」柴田陽弘 『藝文研究86』慶應義塾大学藝文学会 2004年

「一八世紀ドイツにおける日本観の変容–E.ケンプファーの「鎖国論」とC.W.ドームによる「鎖国論」批判をめぐって」岡野薫『比較思想研究(32)』2005年

「江戸時代の海外交流と医療・感染症に関する基盤研究の試み―前後の時代との比較も視野に入れて―」牧純『松山大学論集26 (5)』松山大学 2014年