日本文化の根底にはいつも和歌がありました

四季のあるこの国では、古来、あらゆる自然に神の宿りを見出し、花や月に心を寄せ、歌に詠んできました。声に出して心地よく、耳なじみのよい五と七の音の組み合わせで成る和歌は、絵画や工芸品、芸能などさまざまなジャンルに取り入れられ、日本文化との密な関係を紡いできたのです。けれど現代人にとって和歌(近代以後は短歌)には、なかなか容易には近づくことができない手強(てごわ)さがあります。

「難しく考えることはないんですよ。たとえば、近代の歌人・斎藤茂吉(もきち)の歌で――」(馬場さん、以下同)

そう言って馬場さんがそらんじたのは、「赤茄子(あかなす)の腐れてゐたるところより幾程(いくほど)もなき歩みなりけり」という一首。

「赤茄子というのはトマトのことね。畑があって、腐ったトマトが、たぶん地面に落ちているのでしょう。その景色をただ眺めるだけでは歌にはならない。だけど、歩みなりけり――そこを通った自分、というものを登場させることで、茂吉の視点に読む人の想像力が重なって、奥行きのある世界が立ち上がってくる。そのとき読者は、茂吉はどう感じたんだろう? 腐ったトマトはどんなにおいがした? などと、いろんなことを考えます。

日本語というのは、名詞と動詞、助詞と助動詞を組み合わせると、不思議と五や七におさまりやすいの。窓の外に合歓(ねむ)の木があって歌に詠みたいと思ったら、〝の〟をつけて、〝合歓の木の〟。ほらね、五音になるじゃない。そうやって、五と七の定型を簡単につくれるのが日本語なのです」

型があることは、一見、不自由に感じられます。けれど、型があるからこそ、言葉に表れなかった思いが余白となり、行間にあふれるのだと馬場さんは言います。

「和歌に限らず、ことごとく型がついてまわるのが、日本の文化や芸能です」

型にのっとって粛々と行われる茶道のお点前(てまえ)や、極限まで無駄をそぎ落として抽象化された能の動き。先人たちが磨き上げてきた型を、徹底的にわがものとして、はじめて現れてくる表現や個性を、私たちはよしと受けとめてきました。同じように、三十一文字(みそひともじ)という限られた字数の内に、より大きな世界が描けると考えてきた。それゆえに和歌は、常に日本文化に通底するものとしてあり続けたのです。

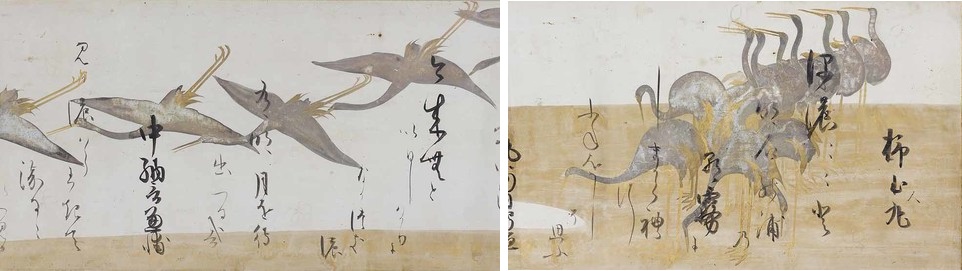

日本美術にも和歌が用いられていた!

伝統芸能にも和歌が用いられていた!

馬場あき子

歌人。1928年東京生まれ。学生時代に歌誌『まひる野』同人となり、1978年、歌誌『かりん』を立ち上げる。歌集のほかに、造詣の深い中世文学や能の研究や評論に多くの著作がある。読売文学賞、毎日芸術賞、斎藤茂吉短歌文学賞、朝日賞、日本芸術院賞、紫綬褒章など受賞歴多数。『和樂』にて「和歌で読み解く日本のこころ」連載中。現在、映画『幾春かけて老いゆかん 歌人 馬場あき子の日々』(公式サイト:ikuharu-movie.com)を上演中。

※本記事は雑誌『和樂(2019年10・11月号)』の転載です。構成/氷川まりこ