俵万智さん、教えてください!「短歌のつくり方」基本のき

短歌を詠んでみたい。でも何から始めれば……?

ルールは? 言葉づかいは? 短歌づくりの一歩を踏み出すための基本を学びましょう!

1.ルールはひとつ。「五・七・五・七・七」

たったひとつの決まりは、五・七・五・七・七。これだけ。季語も必要なければ、古典で習った「けり」「たり」などの文語を無理して使う必要もありません。前半の五七五を上句(かみのく)、後半の七七を下句(しものく)と言います。

2.暮らしの中の小さなときめきを探す

何を詠めばいいのか? 短歌はとても小さな表現方法です。ですから、日常生活の中の小さなときめきや、見落としがちな一瞬を伝えることに向いています。まずはそんなささやかな〝心の揺れ〟を意識しましょう。暮らしの中で、何を詠もうか探すこと、そんな時間をもてること自体がとても尊いと思うのです。

3.とにかく詠む、詠む、読む!

昔の歌、現代の歌問わず、できるだけたくさんの歌を読むと同時に、最初は細かいことを考えず、とにかく五・七・五・七・七に言葉をのせましょう。そうやって詠み続けることで自然とリズムが身につき、また、さまざまな歌を読むことで、表現のコツ、伝え方の技などが見えてきます。

4.できごと、事実、ものごと+想い

初心者は「こういうことがあった(できごと)」+「こう思った」という構造でつくることをおすすめします。ただし「こう思った」の部分をしっかりと表現すること。できごとや事実は比較的伝えやすいけれど、想いの部分は簡易的になりがち。そうなると歌に奥行きがなくなってしまいます。

5.言いたいことはひとつだけに

初心者が陥りがちなのが詰め込みすぎること。あれもこれもと、多くのできごとや場面、想いなどをひとつの歌に収めることは難しい。1首につき、言いたいことはひとつだけでいいんです。そのぶん、状況や気持ちを具体的に描写することに心を砕きましょう。

6.「も」には気をつけよ

歌の中に、もし助詞の「も」があったら、ちょっと気をつけて。特に〝同様のことがほかにもある〟という意味で使われる「も」は、焦点が絞りきれず、表現にあいまいさをもたらしてしまうことがあります。意味的に「も」だとしても、「が」「は」「を」などに置き換えてみると、スッキリすること、多々あり。私はこれを〝も警察、出動!〟と言っています。

7.「主観的な形容詞」には気をつけよ

うれしい、楽しい、苦しい、愛しいetc. こういった主観的な形容詞はつい簡単に使ってしまいがち。ですが読者には、どれほど、どんなふうにうれしいのかは伝わりません。上手な食レポを思い出してください。「おいしい」をありとあらゆる言葉を尽くして表現していますよね? 短歌も同じ。できごとや様子をどう切り取り、どう描けば、読者に「うれしい」気持ちが伝わるのか。それを考えるのも、短歌の醍醐味のひとつです。

8.体言止めは1首にひとつ

「体言止め」とは、最後の語句を体言(名詞・名詞句)で終わらせること。字数の限られた短歌では、有効な方法ではありますが、1首の中に体言止めが繰り返されると、出てくるたびにリズムが途切れてしまったり、体言に重みや余韻がある分、全体のバランスが悪くなりがちです。原則として体言止めは1首にひとつと心がけて。

9.声に出して詠んでみる

でき上がったら何度も声に出して詠みましょう。短歌は目だけでなく、耳でも愛でるもの。声に出すことで、リズムの整理や、言葉の微調整ができます。なめらかだったり、あえてざらっとさせたり。短歌のでき上がりを左右します。

10.一発できめようとしない

短歌は推敲が命。私自身、何度も直しますし、上の五七五だけ、あるいは下の七七だけできていてほかはできないということも。この想いを歌にしたいな…と思って、形にならないまま言葉だけ並べて取っておく歌もあります。一発で完成する短歌なんて、ほとんどないと言ってもいい。楽しみながら推敲を重ね、歌を磨きましょう。

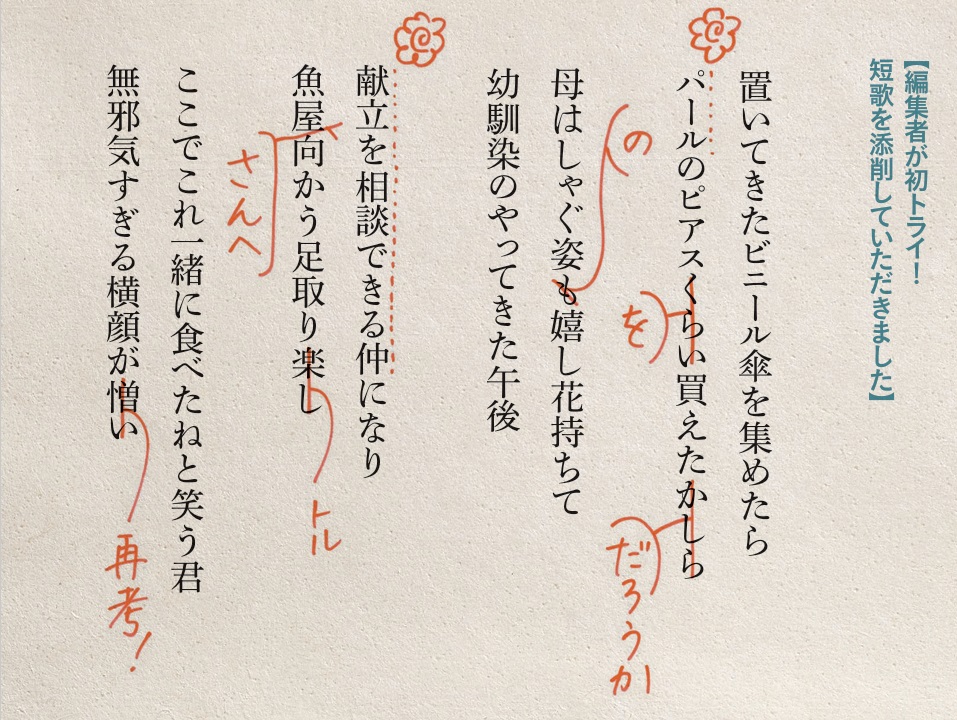

編集者の詠んだ短歌を添削!

実際に短歌の例があるとわかりやすいですよね。『和樂』編集者の詠んだ短歌を添削していただきました。

「つい置き忘れがちなビニール傘と、パールの対比、音の響きがとてもいいです。具体的に描けているし、なかなかパールまで行き着かないので。ただ、〝くらい〟は〝も〟と同様の役割だから要注意。〝を〟に変えると引き締まり、字余りも解消できます。また〝だろうか〟とすることでシャープな印象に。」

「〝母はしゃぐ姿も〟の〝も〟も、も警察、出動! 〝の〟や〝が〟に変えると、それだけにフォーカスされて全体が強くなります」

「献立を相談できる仲になり、っていい表現ですね。時間の流れや普段の会話が目に浮かぶので、〝楽しい〟という形容詞は使わなくても伝わります。さらに、足取り、と体言止めで終えれば、ルンルンした感じがより出てきます。」

「最後の歌の〝憎し〟は再考! そもそもこの歌、作者は彼とこの場所に来たことがないのに、別の女性と来たことを無邪気に話す彼にイラッとした歌。ならば、しれっとそんなセリフを吐く彼の様子を描くだけで、読者は憎たらしいと思うはず」

※本記事は『和樂』2024年8,9月号の転載です