「和歌で読み解く日本のこころ」シリーズ一覧はこちら。

時雨によってもたらされる冬の余情

龍田川もみぢ葉流る神奈備(かむなび)の三室の山に時雨降るらし 読人しらず

木の葉散る宿は聞き分くかたぞなき時雨する夜も時雨せぬ夜も 源 頼実

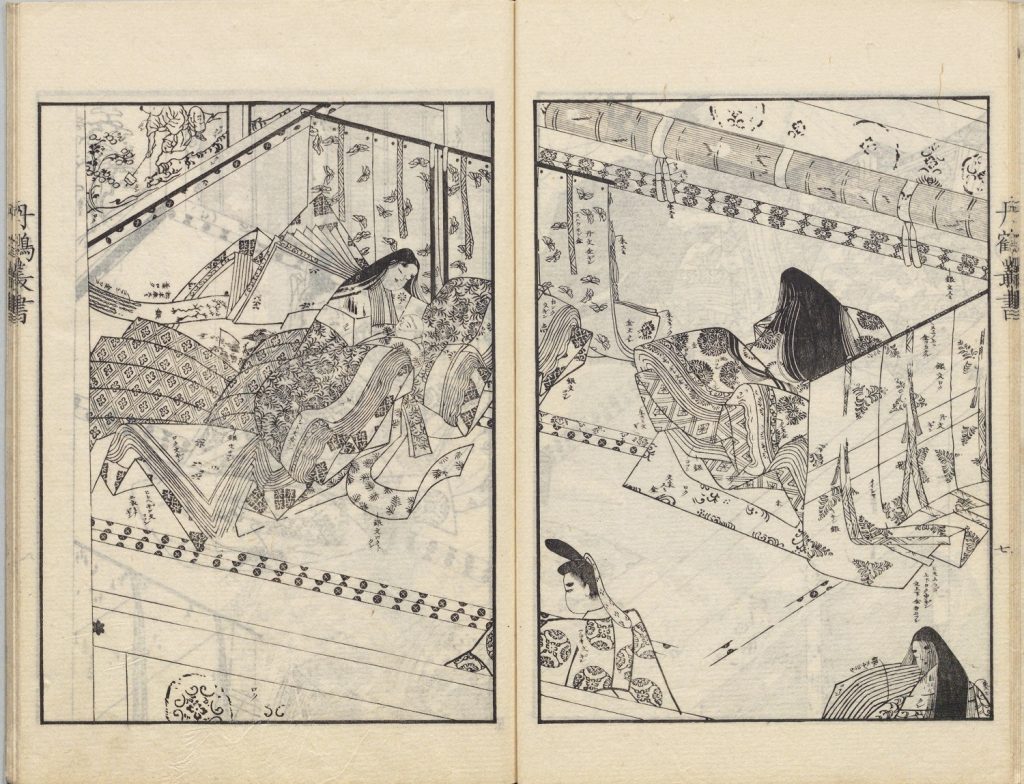

和歌史の中で「時雨(しぐれ)」は冬の入口にある寂寥(せきりょう)の情緒である。しかし古今集だけは少しちがう。それは大陸から渡来した紅葉する樹木が、晩秋の野山を明るく彩りはじめ、時雨がその紅葉を河川に散らし、人々は川を彩る紅葉を錦とも絞り染め紋様とも眺め楽しんでいた。それは秋を見送る名残の美景であった。

はじめにあげた歌の龍田川(たつたがわ)は奈良の生駒(いこま)にある三室山(みむろやま)の麓を流れる川。三室山に時雨が降り、紅葉が川に散り込み流れ下るのである。在原業平(ありわらのなりひら)も「千早(ちはや)ふる神代(かみよ)もきかず龍田川からくれなゐに水くくるとは」と流れる紅葉の景を絞り染めにたとえて絶賛している。このように時雨に散る紅葉は絢爛(けんらん)として美しすぎ、冬の歌には入りにくかったのであろう。紅葉の歌の時代を開幕させた古今集では「時雨」を「秋」の部に収めている。

しかし、人々はその後紅葉を散らす時雨のほかに、時雨かとまがう落葉の音や、板庇(いたびさし)を打つ時雨の音にしみじみと耳を傾けるようになり、いつしか時雨は冬のさびしさへの序章となっていった。そしてその後に編まれる撰集(せんしゅう)では、冬のページをこの余情の深い「時雨」によって開くことにしたのだ。

平安中期、後冷泉(ごれいぜい)天皇のころの代表歌人の一人に源頼実(みなもとのよりざね)という若手歌人があった。「和歌六人党」というグループを作って互いに研鑽に励んでいた。ある時頼実は、歌人として名歌とされる一首を得たいと思い、住吉神社に詣でて祈りを捧げた。「自分の寿命のうち五年という歳月を賭けますゆえ、後世にも残る名歌を詠ませてください」という切実なものである。その後ある歌会で詠んだのが冒頭に掲げた次の一首である。「木の葉散る宿は聞き分くかたぞなき時雨する夜も時雨せぬ夜も」。

その後歌名はしだいに世に高くはなったが、頼実はなお歌に強く執(しゅう)していた。ある年、頼実は病を得、しだいに病は重くなった。家人は心配して、医療を尽くし祈祷などもしたが病は快方には向かわない。そうしたある日、家の者に憑依(ひょうい)したのが住吉神で、「あの日そなたは五年の命と引きかえに名歌を望んだ。先の歌会で私が力を貸し詠ませた時雨の歌こそ後世に残る名歌。こんどの病はその約束の五年に当たるゆえ助かることはない」というと神は去った。頼実の享年はわずか三十歳である。

その後この歌の評価は高くなり、頼実の代表歌として後拾遺集(ごしゅういしゅう)に入集(にゅうしゅう)をはたした。五年の命と引きかえた逸話のためだけではない。この歌はその後「時雨」の題をこなす時の本歌となっていったのである。西行(さいぎょう)も俊成(しゅんぜい)もこの歌の趣を踏襲している。そのほかの歌人はいうまでもない。

俊成の歌をあげておこう。「まばらなる真木の板屋(いたや)に音はしてもらぬしぐれや木の葉なるらむ」。頼実が板屋に散り落ちる木の葉の音と、時雨がはらはらと降りかかる音を、どちらとも聞き分けがたいと楽しんだ風雅のこころは、中世の侘(わ)びの心を先取りした一首でもあったのだ。

馬場あき子

歌人。1928年東京生まれ。学生時代に歌誌『まひる野』同人となり、1978年、歌誌『かりん』を立ち上げる。歌集のほかに、造詣の深い中世文学や能の研究や評論に多くの著作がある。読売文学賞、毎日芸術賞、斎藤茂吉短歌文学賞、朝日賞、日本芸術院賞、紫綬褒章など受賞歴多数。『和樂』にて「和歌で読み解く日本のこころ」連載中。映画『幾春かけて老いゆかん 歌人 馬場あき子の日々』(公式サイト:ikuharu-movie.com)。

構成/氷川まりこ

※本記事は雑誌『和樂(2020年12・2021年1月号)』の転載です。