「和歌で読み解く日本のこころ」シリーズ一覧はこちら。

春待つこころ

山深み春とも知らぬ松の戸にたえだえかかる雪の玉水 式子内親王

吉野山さくらが枝に雪散りて花おそげなる年にもあるかな 西行

近年しだいに勢いを増す気候変動に驚きながらも、冬という重たい生活圏からぬけ出す春への思いは何かよいことを待つような気分とともにある。和歌史の中ではそのプロセスがかなり細やかにうたわれていて、近づく春の足音のようだ。

山深み春とも知らぬ松の戸にたえだえかかる雪の玉水 式子内親王(しょくしないしんのう)

(山が深く春がきていることもわからぬ粗末な軒や戸に、ぽと、ぽとと間遠にかかる雪解けの水よ)

式子内親王は後白河院の皇女として若き日は賀茂斎院(かものさいいん)を勤められたが、この歌を詠まれたころは五十歳前後で体調もよろしくなく、春を待つ気分が深かったことであろう。

春はまず、雪解けの雫(しずく)の音からはじまる。しだいに野辺の緑が広がり、その上には時々淡雪が降るが、それはたちまちに消え、梅の花が咲き鶯(うぐいす)が来鳴く。どことなく遠山に霞がかかり、月もおぼろに見える夜となる。しかしなお、人はまだ本格の春であるとは思わない。

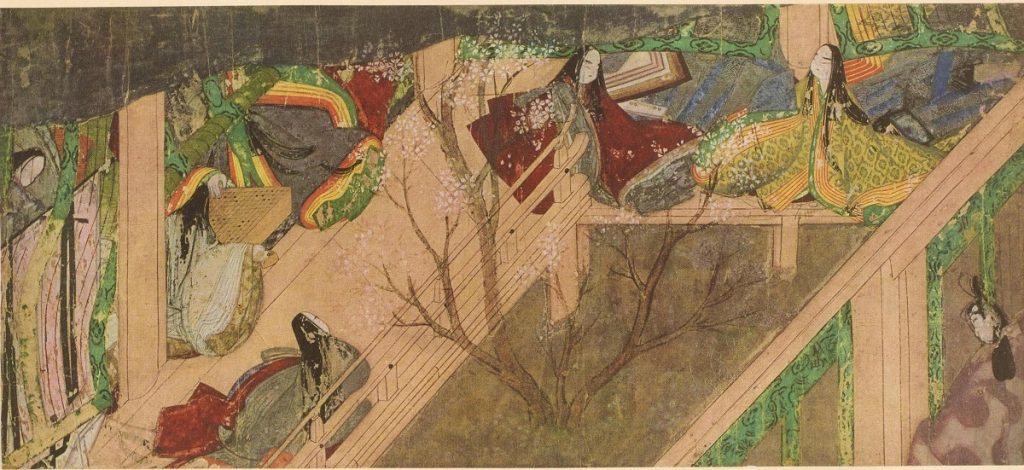

桜である。平安朝以来、京(みやこ)の人にとっては桜が咲いてこそ春なのであった。

春風の霞吹きとく絶えまより乱れてなびく青柳の糸 殷富門院大輔(いんぷもんいんのたいふ)

(春風が霞の衣に吹き寄せほどいた隙間、そこから見えるのは、緑を増した青柳の細枝がまるで春の糸とでもいうように、やわらかに乱れ靡[なび]いているよ)

大輔は藤原信成(ふじわらののぶなり)の女(むすめ)、後白河院の皇女で式子内親王の姉に当たる殷富門院亮子(りょうし)内親王に出仕し、多くの歌人との交流があった。鴨長明(かものちょうめい)は大輔を評して、根気よく一語一語に工夫をこらし作歌する才ある歌人だといっている。

桜が咲くまでには今も昔も気候の異変が多い。桜好きというより、桜狂いといった方が当たっているかもしれない西行(さいぎょう)も、吉野の桜が無事に咲く日を迎えるまでは心安らかではなかったようだ。

吉野山さくらが枝に雪散りて花おそげなる年にもあるかな 西行

(吉野山の桜の枝に雪が降りかかって、これでは今年、いかにも開花が遅れそうな年であることよ)

桜が咲くころに雪に見舞われる経験を現代の私たちもしばしばしているので共感するところも多いだろう。西行はまた、こんな歌も作っている。「花を待つ心こそなほ昔なれ春にはうとくなりにしものを」というもの。花を待つ心は若い日には高揚したものだが、今はようやくそれほどでもなくなったなあ、という歌だ。

本当だろうか。西行の花の歌は出家した若い日から、その切実な憧憬の心がにじむところに特別な味わいがあると思われているが、年とともに淡白になっていった。しかしその後西行の桜への思いは齢(よわい)を重ねるとともに沈潜(ちんせん)しつつ、ついに「願はくは花の下にて春死なんそのきさらぎの望月のころ」という願望へと結ばれてゆくのである。

馬場あき子

歌人。1928年東京生まれ。学生時代に歌誌『まひる野』同人となり、1978年、歌誌『かりん』を立ち上げる。歌集のほかに、造詣の深い中世文学や能の研究や評論に多くの著作がある。読売文学賞、毎日芸術賞、斎藤茂吉短歌文学賞、朝日賞、日本芸術院賞、紫綬褒章など受賞歴多数。『和樂』にて「和歌で読み解く日本のこころ」連載中。映画『幾春かけて老いゆかん 歌人 馬場あき子の日々』(公式サイト:ikuharu-movie.com)。

構成/氷川まりこ

※本記事は雑誌『和樂(2024年2・3月号)』の転載です。