シリーズ一覧はこちら。

蔦重AtoZ

J=地本(黄表紙)のベストセラーを連発!

蔦重が活躍した江戸時代中期、江戸は人口100万人を超える大都市に成長していました。

そんななか、娯楽のひとつとして人気を集めていたのが本で、新進の版元・蔦重が目を付けていたのが、庶民も気軽に読める草双紙(くさぞうし=絵入りの本)。今の漫画やライトノベルのようなものでした。

草双紙は表紙の色で内容が分かれ、黄表紙(きびょうし)は成人向け、赤本は童話、黒本は歴史と歌舞伎のあらすじ、青本は恋愛や滑稽(こっけい)もの。これらの本は江戸(=地元)で生まれたことから「地本(じほん)」と呼ばれました。

蔦重が執筆を依頼していた作家は、盟友でもあった戯作者で絵師の山東京伝(さんとうきょうでん)、鱗形屋(うろこがたや)から出した『金々先生栄花夢(きんきんせんせいえいがのゆめ)』のヒットで黄表紙の祖と称された戯作者で絵師・狂歌師の恋川春町(こいかわはるまち)、戯作者で狂歌師の朋誠堂喜三二(ほうせいどうきさんじ)、文人で狂歌師の大田南畝(おおたなんぽ)、以上3人は武士でもありました。

さらに、狂歌師で国学者の宿屋飯盛(やどやのめしもり)など、多彩な異能ぞろいでした。

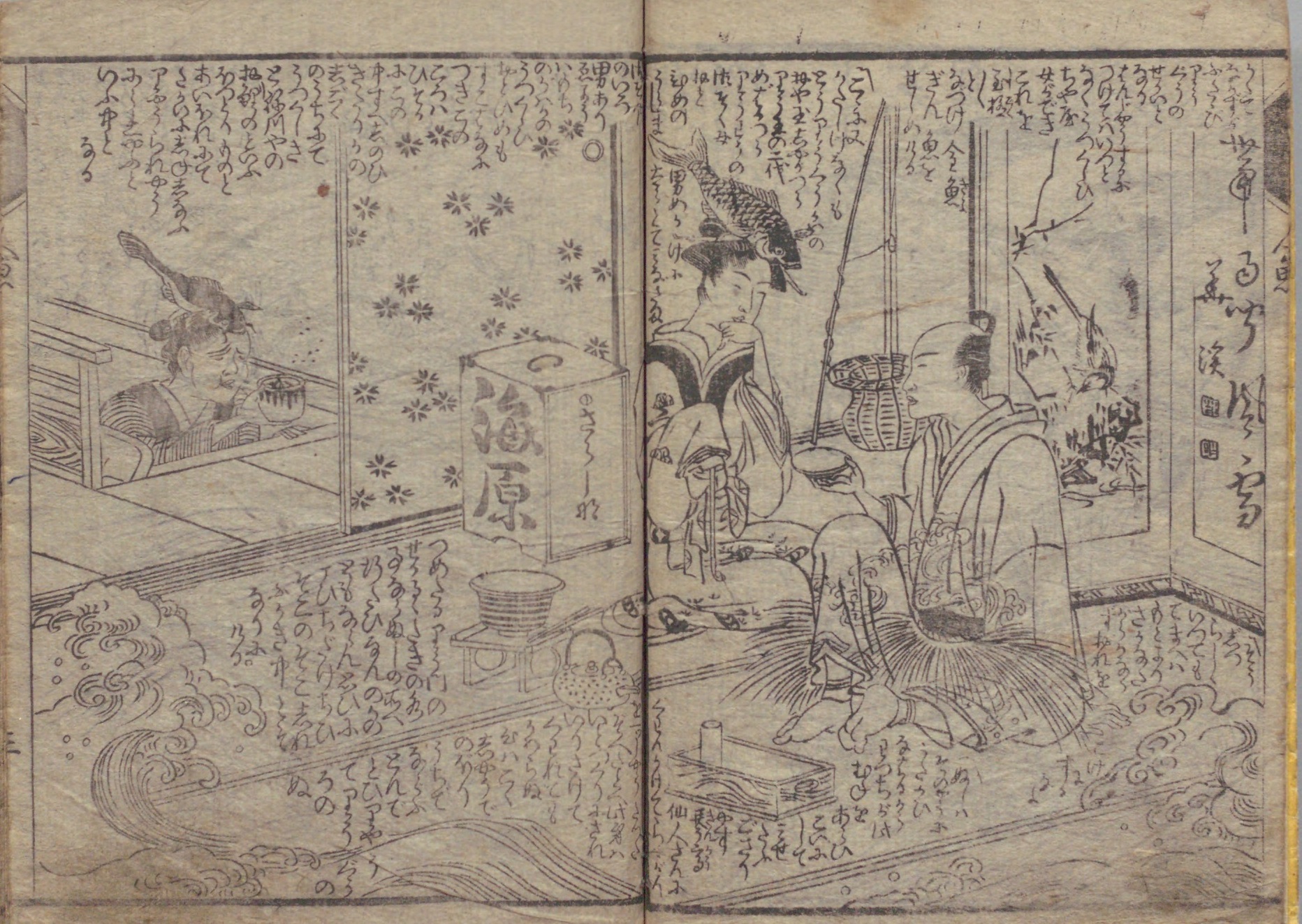

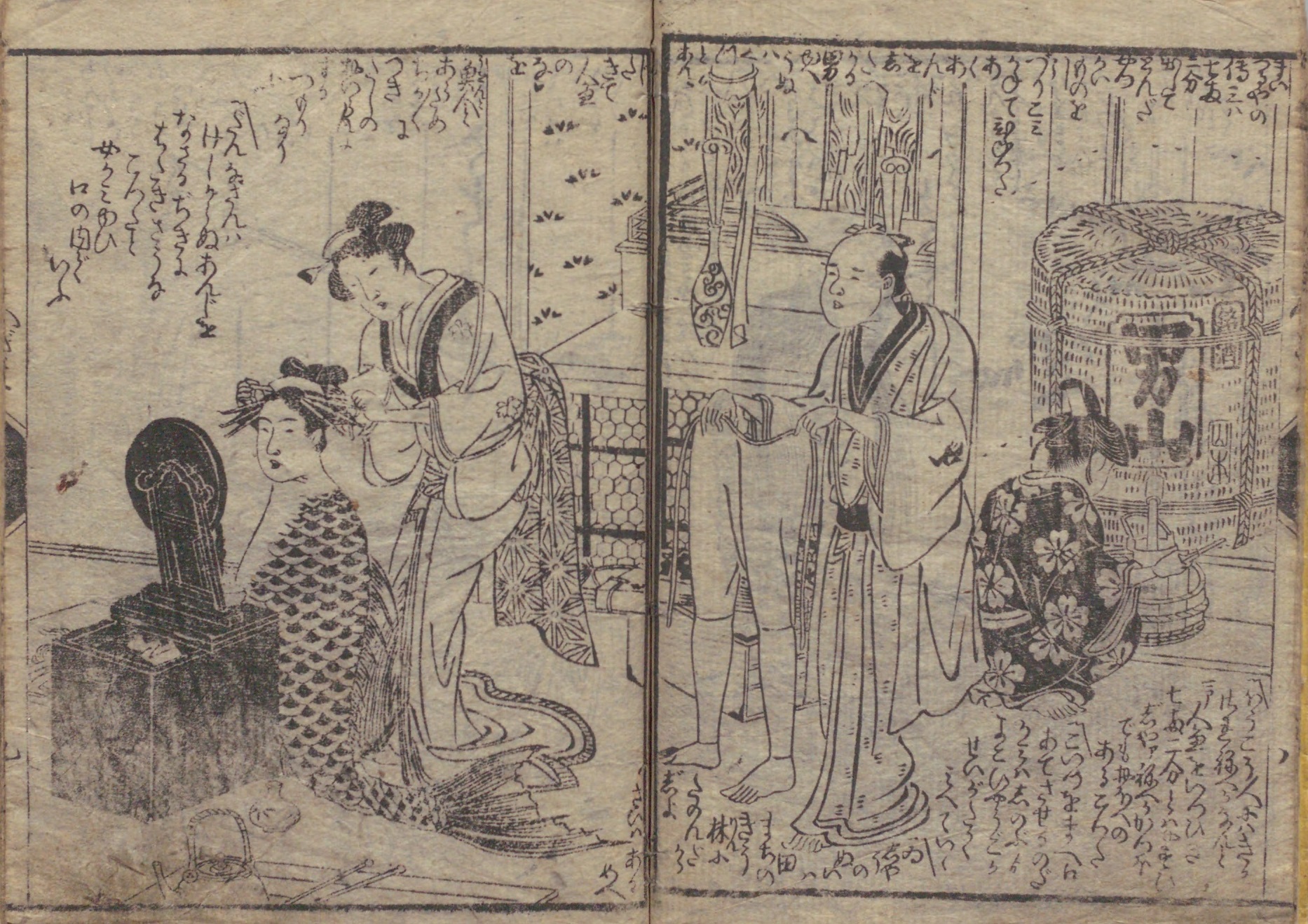

人魚が主役の面白絵本!

浦島太郎が乙姫(おとひめ)の目を盗んで鯉と浮気して生まれた人魚の物語。

人魚は浦島太郎に捨てられたものの、数奇な運命をたどるという荒唐無稽(こうとうむけい)な内容は今読んでも超面白い!

▼あらすじはこちら

浦島太郎の子どもが人面魚遊女に!『箱入娘面屋人魚』のストーリーが斜め上すぎる

世相を揶揄した内容が大受け!

将軍徳川家斉(いえなり)と老中・松平定信を茶化した大ヒット作。武士の喜三二は、この本の噂を聞きつけた主君・秋田藩主より以後の執筆を禁じられ断筆する。

寛政の改革を茶化して、さらにヒット!

喜三二が筆を折ってしまったことから、その遺志を継ぐようにして恋川春町が、寛政の改革を皮肉った作品を著してまたまた大ヒット。しかし、それがもとで松平定信に呼び出された春町は、まもなく絶命。黄表紙の隆盛はミステリアスな事件で幕を閉じた。