「〇〇ざます」や「□□ざんす」が語尾につくキャラクターといえば、皆さんは誰を思い浮かべますか? おそらくほとんどの人が「ドラえもん」に出てくる「スネ夫のママ」が頭に浮かぶのではないでしょうか。もしくは「おそ松くん」の「イヤミ」かも。

アニメや漫画でしか聞かないこの変わった語尾。イヤミの名前の通り、なんとなく嫌味な感じがするこの言葉、そもそもどこから来たのでしょうか。そしてどこへ行ってしまったのでしょうか。というか、誰か本当に使っていた人がいるのでしょうか。

考えてみると次々に浮かんでくる謎の数々。気になって調べてみたところ、たどり着いたのは、誰もが知る江戸の巨大遊郭、吉原でした。

コミック第1巻から早速登場

実際に、スネ夫のママがこの言葉をどのように使っているのか、見てみましょう。

スネ夫のママがコミックに初めて登場するのは、1974年に発売されたてんとう虫コミックス『ドラえもん』第1巻のエピソード「(マル秘)スパイ大作戦」です。

このエピソードでは、花瓶を割ってしまったのをスネ夫に目撃されたのび太が弱みを握られ、スネ夫から教室の掃除や買い物などを命令されます。ドラえもんに泣きついたのび太は、ひみつ道具「スパイセット」を出してもらい、スネ夫の自宅での様子を探って彼の秘密を探り、仕返しするというもの。その中で、スネ夫とママの間でこんなやり取りがあります。

1)スネ夫:「教室のそうじをひとりでしました」

スネ夫のママ:「スネ夫さん、感心ざます」

2)スネ夫:「お勉強します」

スネ夫のママ:「感心ざます」

3)スネ夫のママ:(おねしょをしてしまったスネ夫に対して)「いつもいってるざましょ! おむつを忘れないでって」

4)スネ夫のママ:「このくせさえなければ、もはん的少年ざますのにねぇ」

「おねしょは感心ざませず」

第1巻で早速登場して以来、大長編ドラえもん、アニメ版、劇場版、さらには声優陣が総入れ替えとなった2005年以降のアニメ版でも、スネ夫のママは一貫してこの語尾を使い続けています。

第1巻での「ざます」の使われ方をみると、断定の助動詞「です」の変化形のよう。ちなみに、「だっちゃ」でも「だってばよ」でも「でおじゃる」でも「なのだ」でも、ほぼ違和感なく置き換えられそうです。

ただ、後ろに「のにねえ」が付く(4)の場合には「でおじゃる」以外は厳しい。我が国を代表する変わった語尾の中でも、「ざます」の使い勝手はトップクラスのようです。

そもそも、こんな言葉が日本語にあるのでしょうか?

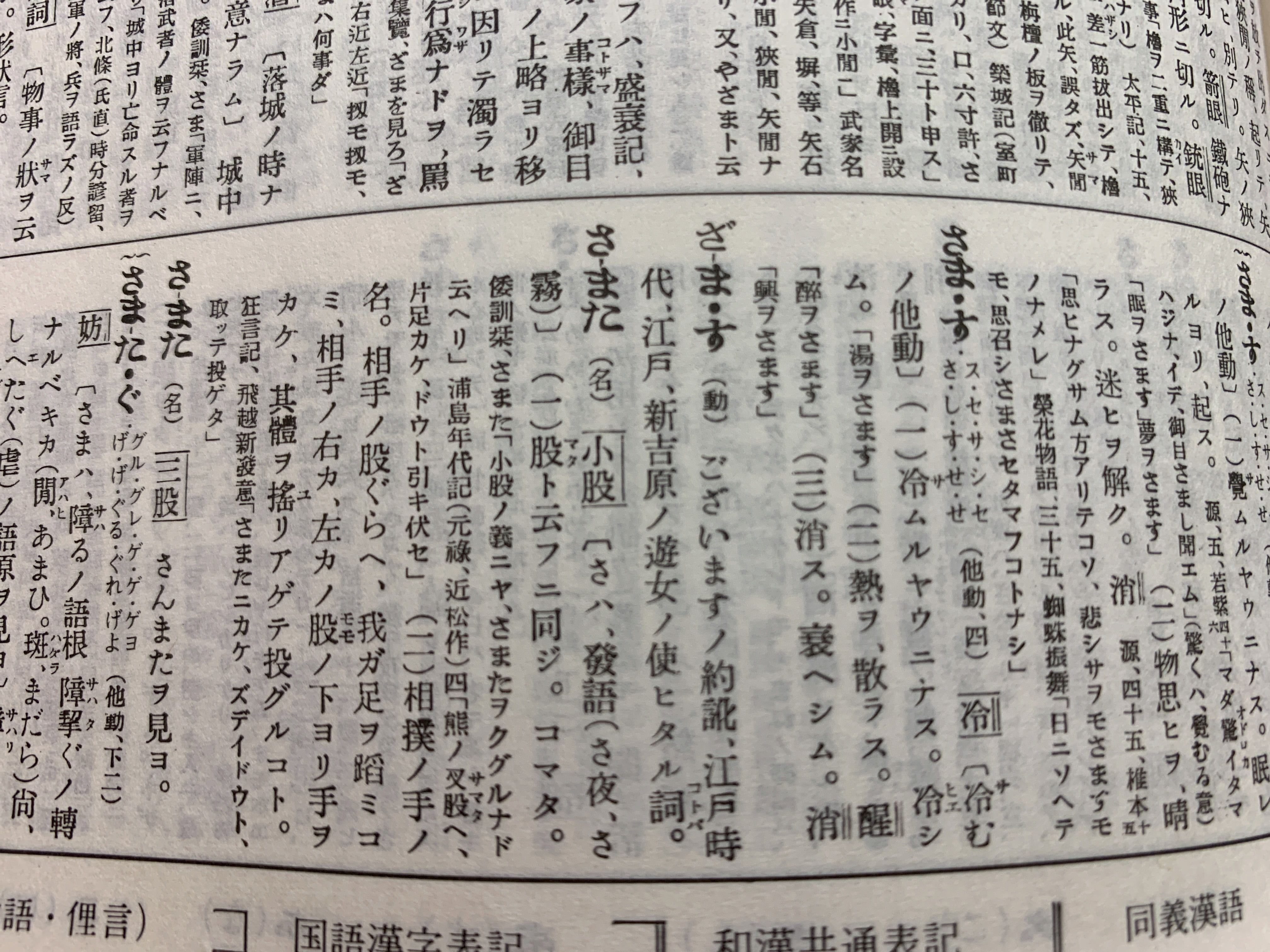

国語辞典の最高峰、小学館の『日本国語大辞典』(通称:日国)を引いてみました。

「ざま・す」《自サ特活》(「ざんす」の変化した語)補助動詞として用いられる。「ある」の意の丁寧語。ございます。

「ざます」《助動》(活用は「ざませ・ざまし・ざます・○・○・○」。体言やそれに準ずる語に付く)「だ」の意の丁寧語。…です。…でございます。

…あった。ちゃんと活用まで載っていました。未然形は「ざませ」だけど、命令形はないらしい。

ということは、「おねしょは感心ざませず」は間違っていないけど、「早く寝るざませ!」は誤用なんですね。日本語、深い。

また、「おじゃる」で置き換えられるのに、「だっちゃ」「だってばよ」などでは置き換えられないケースがある理由は、「ざます」と「おじゃる」は助動詞として以外に、自動詞としての用法もあるから、ということのようです。

もしどれかの語尾を死ぬまで使い続けなければいけない刑に処せられたら、やはり「ざます」か「おじゃる」を選ぼうと思います。

人工的に作られた言葉

では、この「ざます」は、いつから使われていたのでしょうか。

日国にこんな説明がありました。

「江戸末期、江戸吉原の遊女ことば。現代では、上流・有閑階級の女性の上品ぶった語として使用される」

この遊女言葉というのは、江戸時代の遊郭で「くるわことば」とか「さとことば」などと呼ばれた、遊女たちが使う言葉だったそうです。

遊女言葉は人工的な要素が多く、お遊び的な「ざれ言葉」などから生まれて形成されていったとされています。起源や使用目的は諸説あり、一説には地方出身者の方言を隠すため、また一説には遊郭独特の雰囲気を出すためともいわれています。

この遊女言葉の一番の特徴が、敬語の終わりに「んす」をつけること。「ありんす」「くださんす」「ござんす」などですね。

また、自分のことを「わちき」と呼んだり、相手を「おまはん」と呼んだり、人称代名詞にも特徴があります。

あくまで敬語なので、遊女はこの言葉を誰に対しても使っていたわけではなく、お客や店の主人など、目上の人に対して使っていたようです。身の回りの世話をする「かむろ」と呼ばれる幼女などに対しては使わなかったらしい。スネ夫のママのように、誰に対しても常に語尾につけていたわけではないんですね。

艶めかしい用例の数々

遊女言葉として使われていた「ござんす」が「おざんす」に転化し、そこから「お」が省略されたのではないか、もしくは「ござります」から転化したのではないかと日国は推測しています。

一方で、吉原のどのお店から「ざんす」が広まったのかは分かっているらしい。

そのお店が「吉原丁子屋(ちょうじや)」。歌舞伎『三人吉三廓初買(さんにんきちざくるわのはつがい)』などでも舞台となっている、当時は誰もが知る一大遊郭でした。

山東京伝(1761-1816)が書き記した洒落本『傾城觽(けいせいけい)』の「松丁玉扇四家言語解」に、当時丁子屋で使われていた言葉を解説する箇所があります。

「〔ざんす〕何ざんすか。なんでござんすかといふ事也。での字とごの字を略していふ」

「なんでござんすか」とは言わずに、あえて「なんざんすか」と言う。それが「“粋”なしゃべり方ってもんよ」ということで吉原全体に広まっていったのかもしれません。また、「ざあます」とも言ったらしい。人情本などの用例を見ると、

「おやおや、さうざますかえ。それはまあお仕合せ」

常磐津節『里空夢夜桜』(1761年ごろ) 「世話をして上げゑたのが、私(わちき)のあやまりでざますから」

人情本『春色梅児誉美』(為永春水作。1832~33年) 「私もいっしょに死にとうざます」

歌舞伎『三題噺高座新作』(河竹黙阿彌作。通称「髪結藤次」。1863年)

スネ夫のママの使い方と比べて、どれも全然嫌味っぽくない。むしろ艶っぽいというか、少しなまめかしい感じがするのは私だけでしょうか。

特に、「わちき」との組み合わせがなんだかすごくいい。行燈の明かりの下、薄暗い部屋で男と女がぽつぽつと話している感が伝わってきます(妄想?)。

なぜスネ夫のママは遊女言葉を使うの?

この「ざます(ざんす)」は、明治初年ごろまで遊郭で使われていたことが、仮名垣魯文の滑稽本『安愚楽鍋』(1871~72年)に登場する花魁のセリフから分かります。

日国は「その後、インテリ女性が好んで用いるようになった」と説明していますが、ここで、また疑問が生じます。

なぜ遊女の言葉を、上流階級の女性たちが使うようになったのでしょうか。華やかな世界に住む遊女の暮らしの裏には、身請けや身売りといった、苦しく厳しいものがあったことはよく知られていることです。

スネ夫のママのように「お金持ち」「インテリ」といった言葉で形容されるような暮らしぶりとは対極とも言っていいように思えます。

そのヒントが、幕末の浅草に生まれた彫刻家、竹内久一が1907(明治40)年に雑誌「趣味」に寄せた一文にありました。

「今の若い婦人は上流も中流もおしなべて、一種の妙な言葉を使って居るではないか。自分の事をアタイだの、また否(いや)だと云ふ事を否ヨだの、夫(そ)れから何とかしてゝヨとか、よくつてヨとか、以前は上流社会では勿論(中略)普通の家では斯(こ)んな言葉を使つたものではない」

要するに、竹内は「昔の女性はこんな言葉は使わなかった!」と、かなりお腹立ちでいらっしゃる。

そして、女性たちの言葉が変化した理由を竹内はこう推測しています。

「芸妓屋の内輪で使つた言葉が、如何(どう)して上流の家庭に入つて、奥様やお嬢様の通用語となつたかと云ふに、維新の功臣として、時めいて御座る人達の奥方には、芸妓上りの婦人が幾らもある。其(その)婦人達が互いに往来して親しく交際する婦人と云ふは、之(こ)れも同じ勤め上りが多い。乃(そこ)で談話を交へるにも、お互いに昔の言葉が出る。(中略)子供は夫れを聞き覚えて、外へ出ても其通りを遣(や)らかすと云ふ風になつたので、遂に今日の如く、アタイや、よくつてヨが一般の通用語となつたものであらう」

明治の知識階級を占めていたような人々の周辺には、かつて芸妓や遊女として働いていた人がいわゆる愛人などとして存在していた。そうした女性たちが家に出入りしている同じような立場の女性と話すときには、やはり昔の「内輪」の話し方になる。それをその家の子供が聞いて使うようになる。

竹内翁の女性観と愛人の是非は一旦置き、「ざます」も「よくってヨ」といった言葉と同じようにして、当時の上流階級の女性たちに浸透していったと思われます。遊郭を飛び出し、「ざます」は一気に上流階級の言葉へと登りつめたのです。

変わり続ける言葉と変わらないママの年齢

竹内翁のお怒りの翌年、1908(明治41)年から連載された漱石の『三四郎』に、

「能(よ)くってよ」と妹が拒絶した。

「能くはないよ」

「能くってよ。知らないわ」

というやり取りがあります。

いまでは、若干死語になっているこの「○○だわ」も、芸妓などの言葉から広まった言葉だったそうです。

江戸言葉に詳しい脚本家、水原明人は『江戸語・東京語・標準語』(1994年、講談社)の中で、竹内の説を肯定しつつ、当時の新聞や雑誌には、水商売における内輪の言葉を上流家庭の子女が使うことを非難する記事や寄稿が多くあり、竹内と同じような違和感や反感を感じていた人は多かったと説明しています。

それでも、大正期を経て昭和10~20年代の半ばまで「ざます」や「よくってよ」といった言葉は「上品な言葉」「お嬢様言葉」として小説、映画、芝居の中で使われていきました。ところが、水原によれば戦後、社会構造の変化とともに、特に1950年代後半から急速に使われなくなっていったようです。

『ドラえもん』は、1969年に小学館の学年誌で連載が始まりました。のび太やスネ夫の年齢は連載当初、小学4年生とされていたようで(アニメ版では5年生の設定だそうです)、仮にスネ夫のママが、1969年に10歳の子供を持つ30代中盤~後半の女性だったとすれば、彼女は1930年代中盤~後半(昭和10~15年)の生まれであると考えられ、竹内が違和感を訴えていた言葉遣いの中で育った最後の世代だと思われます。

おそらくですが、スネ夫のママは子供のころ、上品な言葉として「ざます」を使う大人の女性たちを見ていたはずです。

しかし、彼女が大人になった1960〜70年代には「ざます」は死語になっており、その言葉を使い続けることは逆に「インテリ層である」「上流家庭である」ことを過度に強調するものになったのでしょう。

こうして、あんなに艶やかで色っぽかった「ざます」は、まるっきり嫌味な言葉になってしまったのです。

言葉はいつの時代も変化していきます。竹内が嘆いていたように、「日本語が乱れている」といった指摘はいつの時代もあるようで、実はこの「ざます」自体も、1851(嘉永4)年ごろに書かれた随筆の中で「今は遊女の詞(ことば)も古風をうしなひ、多くは何ざますなどいう詞にうつり変りたり」と嘆かれているのも面白いです。

変化していく言葉、そしてその変化の仕方にもまた、日本の文化をかたちづくる重要な要素があるのかもしれません。