江戸時代の後期、蘭学者が一斉検挙された蛮社の獄で、自分も逮捕されると恐れた小関三英は、自害してしまいます。自害した理由のひとつが、「過酷な牢屋暮らしでは、とてもではないが生きてはいけない」というもの。

死刑よりも過酷だという、江戸時代の牢屋暮らしとはどのようなものであったのでしょうか? その一端を紹介したいと思います。

幕末には毎年千人以上の死者が

血なまぐさい戦国時代が終わり、長く太平の世が続くと、罪人に対するむごい拷問や処刑は減っていきました。

代わって増えたのが、牢屋での禁固刑。江戸や各藩には、罪人や未決囚を収容するための牢屋敷がありました。

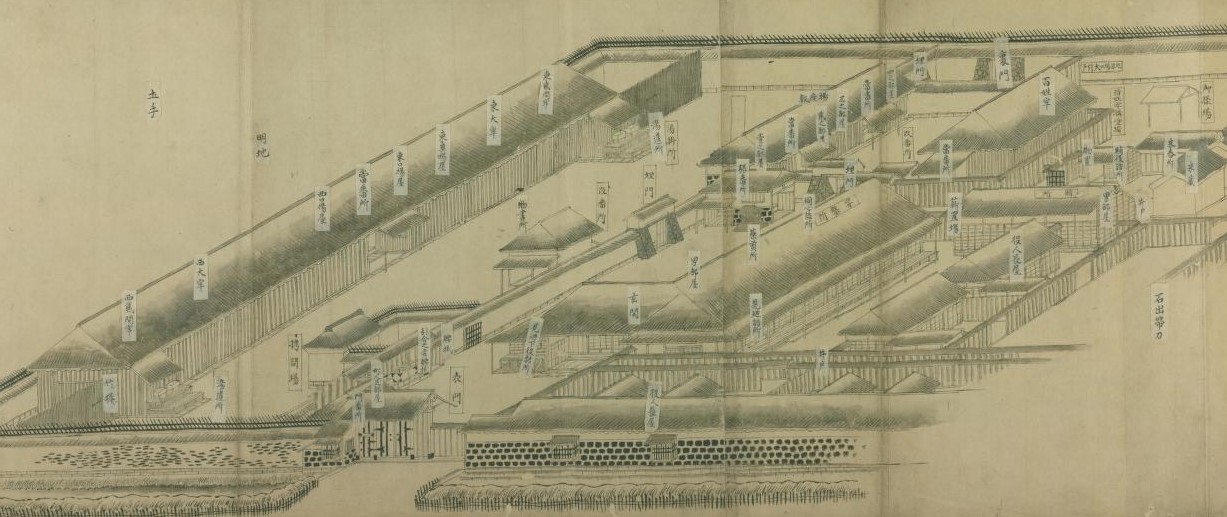

特に悪名が高かったのが、江戸市中の小伝馬町にあった牢屋敷。

約90メートル四方の敷地に十数か所の牢舎が置かれ、周囲は高さ3メートルの塀で囲まれていました。小伝馬町の牢屋敷については資料も多く、本稿ではここでの話を中心に述べていきます。

牢屋敷が幾つもの牢舎に分かれていたのは、囚人の身分によって入る場所を分けていたからです。例えば、揚座敷(あがりざしき)。これは、旗本や神主など身分の高い人が収容される所で、比較的環境が良く、世話役の付き人すらいました。

その真逆ともいえるのが、大牢や無宿牢といった、町民や無宿の荒くれ者を押し込める獄舎です。ここの住環境は、揚座敷とは天地の差がありました。1例を挙げると、政情不安の幕末には、入牢者が激増して過密状態となり、衛生状態の悪化から毎年千人以上の死者を出すありさま。それ以前の時期でも、生きているのが不思議なくらいの場所でした。

では具体的にどんな世界であったか、次節から見ていきましょう。

命がけの入獄儀礼

牢屋敷に入ることになった新参の囚人は、鍵役と呼ばれる役人によって、持ち込み禁止の品がないか調べられます。金銭、刃物、書物、火道具がそれに相当しますが、その確認のため丸裸にされます。脱いだ衣類はもちろん、口・髪の中や足の裏まで調べられ、もし禁制品があれば、没収されます。

たまに、「金銭があるなら差し出せ。後日所持していることが発覚したらただでは済まない」と脅されることがあります。それで馬鹿正直に差し出すと、あとでひどいことになります。そこで、「さようの品はこれ無し」と言えば、切り抜けられるというお約束めいたやりとりがあります。

所持品検査が終わると、いよいよ雑居の牢入りです。このとき、裸のまま衣類を抱えているのですが、先輩格の囚人からあらかた取り上げられ、衣類1つ頭からかぶせて座らされます。

そこで、娑婆でどんな犯罪をしたのかを聞かれたあと、「命の蔓(つる)を持ってきたか」と尋ねられます。

「命の蔓」とはお金のこと。ここで新入りは、帯などの縫い目に隠していたお金を差し出します。その額が10両を超えれば優遇されるのですが、一文無しだと悲惨です。

「おまえは、すってんてんで来て、ここをどこだと思っているのか」などと説教を受けてから、縄で縛り上げられ、板や棒で叩かれるのです。そのまま落間に転がされ、翌朝熱病人のいるスペースに放置。感染して死ななければ、牢屋敷への通過儀礼にひとまずパスしたことになります。

殺人が横行した牢屋内

小伝馬町の牢屋敷の管轄は町奉行にあり、現地の実務トップは囚獄、俗に牢屋奉行と呼ばれる役人でした。その下に大勢の同心と下男がいて、門番から炊事まで様々な職務に携わっていました。

これとは別に牢屋内には、囚人たちの自治組織がありました。これは幕府公認で、定数は各監房で12人。その中で一番偉いのが牢名主。他に、病人を介護する添役、食器を洗う本助番などと、役職名と役割が与えられていました。

牢名主の役目は、第一に牢内の規律の維持。喧嘩、脱獄、自殺を防ぎ、外部の役人との連絡にあたりました。

こう聞くと、牢内は秩序が整っていた雰囲気があります。が、実情は牢名主が、横暴と悪徳をはびこらせる張本人であることが少なくありませんでした。

例えば、岡っ引(おかっぴき)の粛清。彼らは、当時の警察組織の末端にいて、犯罪者の逮捕にあたっていましたが、容疑者をいじめるなど素行の悪さでも知られていました。

必然的に、入牢者の恨みを買う存在になります。その岡っ引が罪を犯して入牢すると、牢名主の指示のもと、縛って板切れで毎朝叩きます。これを10日間続けた後、「陰嚢蹴り」でとどめを刺してしまうのです。

また、入牢者が増え過ぎて、すし詰め状態になったときは、平の囚人の中から適当に数人を選んで、板で叩いて陰嚢蹴りで殺しました。これを3日おきの間隔で繰り返し、人口調節をはかったわけです。

もちろん、このような殺人は許されていません。そこで、牢屋敷を当番する医師に病死として届け、医師には賄賂を渡して口封じをするのです。

殺しはご法度でしたが、牢名主の判断のもと、「仕置き」は許容されていました。

囚人を痛めたとき、囚人が声を立てると、牢番同心どもがきて、「何を騒がしくしているのだ」と尋ねることがある。そのときは「牢法に背いた者がいるので仕置きしている」旨、役人囚人が申し述べると、「それならば、きびしく取り計らえ」といって役人は引き取る。その後、声を立てても、役人は一向にかまわない。(『江戸の刑罰』より)

畳を十枚ばかり重ねた上に座ってふんぞり返る牢名主は、まさに地獄の絶対君主のような存在。しかし、日ごろ恨みを重ねた囚人たちの逆襲にあって、「股を割かれる」などの例があり、安泰というわけでもなかったようです。

数少ない楽しみは食事と博打

牢屋の生活で、唯一ともいえる楽しみが食事でした。牢舎によって多少異なりますが、食事が与えられるのは、基本的に午前8時と午後5時の2回。1食あたり約2合の炊いた白米が主食。

現代人の感覚からすれば、ずいぶんと多いですが、当時の成人男性はふつうにこれぐらいの量を食べていました。

くわえて、副食を買うための雑用銭というものが支給され、これを払って味噌汁を手に入れます。また、娑婆の身寄りの者から送られたお金で、香の物や野菜を買うこともできました。

これとは別に年に1回、刻み鯖そうめんと胡麻煮のナスが配給され、正月には雑煮が振る舞われました。

娑婆から食べ物の差し入れもありました。しかし、牢名主ら役付きの囚人が取り上げしまい、当人には渡らないことが常でした。さらに、役付きの囚人は、正午に昼食も食べていました。その間、平の囚人は「向こうむけ」と命令され、壁を向いていました。

飲酒は認められていましたが、1日に飲める量は限られていました。しかし、下男を買収して、それを上回る量の酒が外部から入ってきました。

食事が終わると、ほかの楽しみといえば博打くらいのものです。博打は禁止されていましたが、サイコロを自作して多くの囚人が興じていました。そのためのお金も外部からこっそり入ってきました。本来なら取り締まるところですが、牢屋暮らしで滅入った気持ちも和らぐだろうと、同心たちは黙認することが多かったようです。もちろん、彼らに渡る賄賂欲しさもあったでしょうが。

ちなみに、入浴の機会はありましたが、月に数回程度。劣悪な衛生環境を改善するほどの回数とはいえませんでした。

火災は束の間の自由を得る機会

現代の刑務所と違い、牢屋敷には囚人が散歩するような中庭などありません。屋外に出る機会といえば、病で何日も食べ物が喉を通らないほど衰弱したときか、吟味のため奉行所に呼ばれてときくらい。脱獄という手段に訴えたごく少数の囚人がいましたが、未遂に終わるか、逃亡中に捕縛される運命が待っていました。

しかし、全囚人が堂々と娑婆の空気を吸えるチャンスが稀にあったのです。

それは火災。牢屋敷の付近で火の手が上がり、延焼の危険性が高まってくると、囚人たちに縄をかけて牢屋敷の敷地に出します。

風向きや火の勢いからみて、いよいよ危ないとなれば、さすまたなどで武装した見張りが、町奉行か本所回向院に連れていきました。

市街地の大半が焼亡した明暦の大火では、一刻も早い避難が望まれたため、囚人を牢屋敷前で解放してしまうという処置がとられました。これを切放(きりはなし)と呼びます。牢屋奉行の石田帯刀(たてわき)は切放の際、火が静まり次第、下谷の集合場所に来るように命じました。戻ってこなければ、一門ともども成敗すると言い含めて。この時に約束の場所に来なかったのは、1人だけだったそうです。

この大火を機に切放は制度化され、3日以内に集合場所に来た者は減刑すると定められました。以後も大火のたびに切放が行われますが、8割以上が指定の場所にやってきました。ちなみに、この3日の間、商店は戸を閉めたそうです。

あとがき

「地獄の沙汰も金次第」といいますが、まさにこれは江戸時代の牢屋敷のためにある言葉でしょう。牢名主の中には、出所時に百両ものお金を貯めこんでいる者がいたり、賄賂と不正に手を染め、それを元手に金貸し業を始めた出入りの医者もいました。そして、大多数を占める平の囚人は、死刑を宣告された方がマシだったと思えるような日々を送っていました。もし自分がその立場になったらと空想したら、ぞっとせずにはおれません。決死の脱獄を企てるか、逆に待遇の良い牢名主を目指すだろうと思います。まぁ、どっちにしても修羅の道。犯罪はしないにこしたことはありませんね。

▼和樂webおすすめ書籍

Newton(ニュートン) 死とは何か

◆主要参考文献

『江戸の刑罰』(石井良助/吉川弘文館)

『江戸時代の罪と罰』(氏家幹人/草思社)

『物語 大江戸牢屋敷』(中嶋繁雄/文藝春秋)