ピカソやゴッホが真似をして、モネやドガなど印象派の絵画誕生のきっかけにもなった浮世絵。こう聞くと「ハードルが高そう」って思いませんか。

それがちっとも! 眺めているとくすっとしたりドキッとしたり、江戸っ子の暮らしをのぞき見しているようでおもしろいのです。

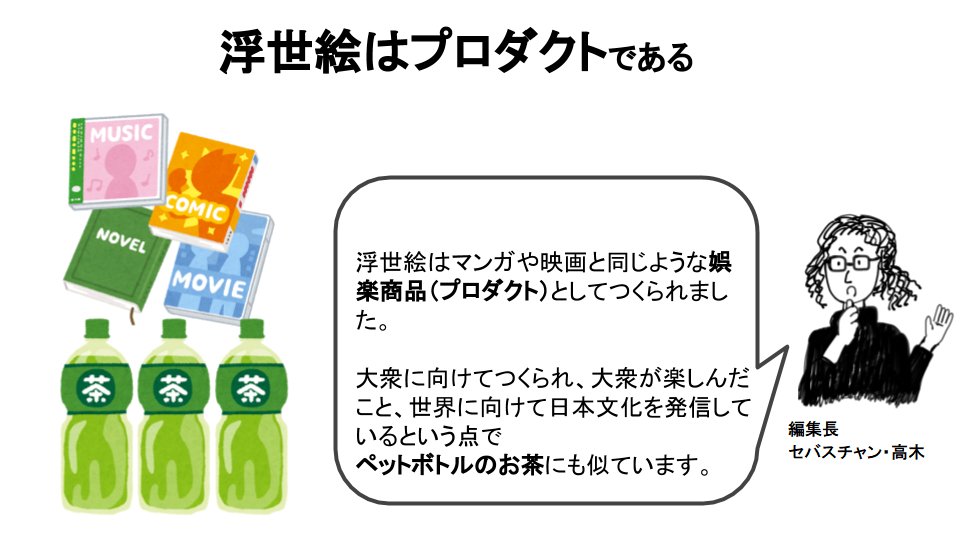

そう、浮世絵は庶民の娯楽として描かれたもの。いっとき楽しんで、飽きたら捨てられてしまうようなものでした。だから今では何千万円の値がつくこともある葛飾北斎の絵が、美術品の梱包資材として海を渡ったというエピソードも残されています。

それなのになぜ、こんなにも人々の心をつかんで離さないのか。浮世絵の歴史を辿ると、その秘密が見えてきました。

「浮世」は憂き世、浮かれた世?

浮世絵の「浮世」という言葉には、どんな意味があるのでしょうか。

いろいろな説がありますが、平安時代に詠まれた和歌には「憂き世」「うき世」の言葉が登場、「悩み多き世の中」「無常な世界」という意味で使われていたようです。それが転じて「はかない世の中だから、せめて今を笑って過ごそう」というような意味の「浮き世」へと変化していきました。「当世風の」「好色な」という意味で使われることも。

「今」というのが、たぶん大事なキーワード。

浮世絵は江戸時代、お金持ちが飾って眺めるアートとしてではなく、安価な庶民の娯楽として人気を博しました。例えるなら歌舞伎の役者絵は映画のポスター、美人画は雑誌のグラビア。風景画は旅のガイドブックです。

今が分かるという意味では、インスタグラムやツイッターにも通じるかもしれません。

出版のルーツは浮世絵にあり

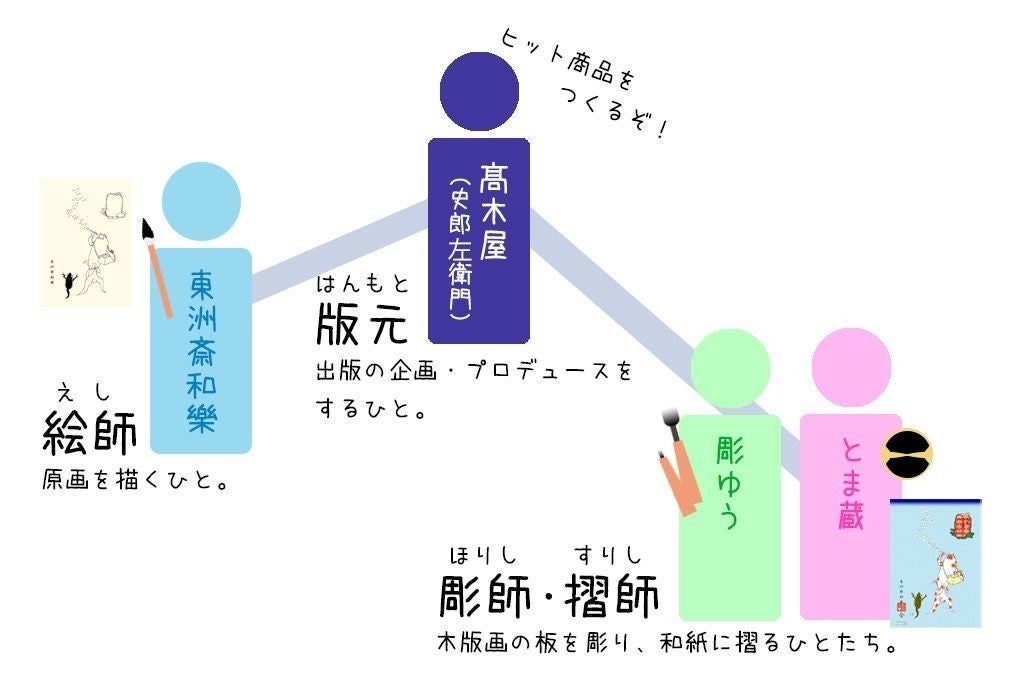

もしも浮世絵を見ながら誰の作かと聞かれたら、絵師の名前を答えるでしょう。でも実は、時代を読んでどんな浮世絵が売れるかを考え、作品をプロデュースしたのは版元でした。喜多川歌麿や東洲斎写楽、葛飾北斎など名だたる絵師を世に送り出した蔦屋重三郎が有名です。

浮世絵には絵師が紙に描いた肉筆画と木版画の2種類があり、たくさん売れたのは安価な版画のほう。その制作と販売を取り仕切っていたのも版元です。

つまり浮世絵は仕掛け人である版元と、版下の絵を描く絵師、版木を彫る彫り師、絵具を乗せて摺(す)る摺師(すりし)との連携があってこそ、庶民に手が届くものとなり、江戸時代に一大ブームを巻き起こしたのです。

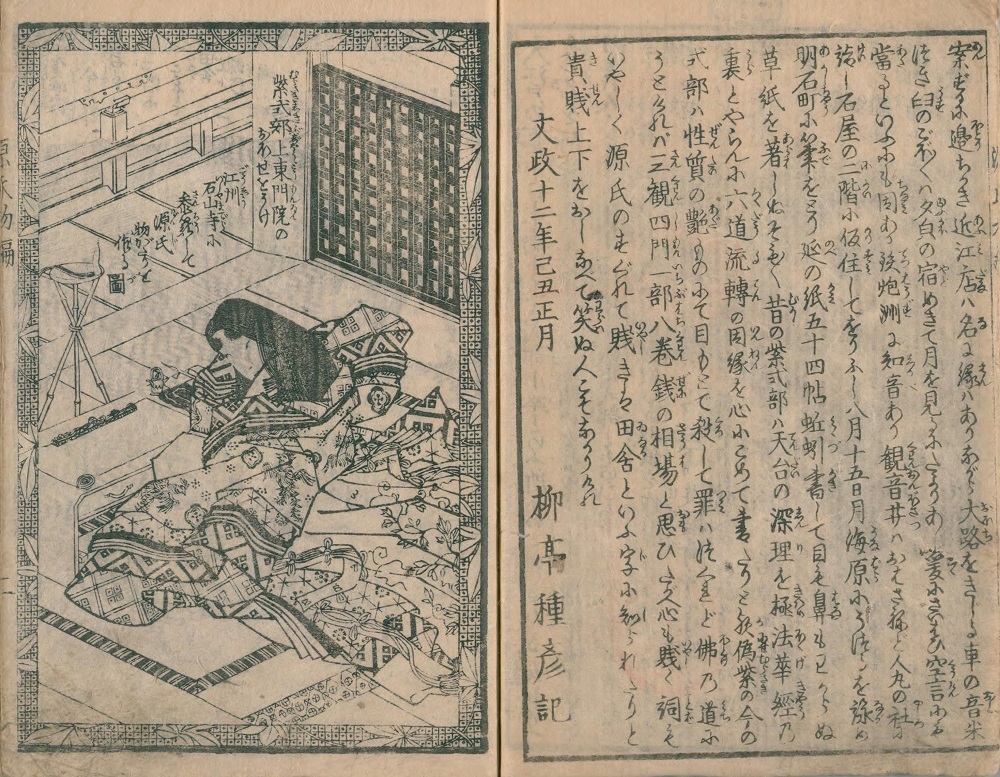

絵本の挿絵からモノクロの「墨摺絵」へ

浮世絵のパイオニアは「見返り美人図」で知られる菱川師宣(ひしかわもろのぶ)。絵入本「武家百人一首」の挿絵が評判となり、一色摺りの一枚絵が販売されるようになったのが1670〜1690年頃のことです。

Bequest of Julia H. Manges, in memory of her husband, Dr. Morris Manges, 1960

カラフルな「錦絵」の誕生

見当といって版木の同じ位置に目印をつけることで、いくつもの色をぴったりと重ねる多色摺りができるようになったのが1760〜1770年頃。錦絵と呼ばれるカラー版画の美しさは、見ていて飽きることがありません。錦絵の創成期にすらりと清純な佇(たたず)まいの美人を描いて引っ張りだこになったのが、鈴木春信です。

Gift of Estate of Samuel Isham, 1914

2大テーマは美人と役者

浮世絵といえば美人画、そして役者絵です。

美人のモデルとしてよく登場したのが遊女。江戸時代、遊郭や芝居小屋は悪所と呼ばれる場所でしたが、だからこそ人々の興味や関心をかきたてたのでしょうか。

やがて大首絵といって、役者や美人の上半身を大きく描いた浮世絵が登場すると、これが大ヒット。推しのアップに「キャー!」となるファンは、今も昔も変わらないのかもしれません。

Harris Brisbane Dick Fund、1946

R18あんな絵こんな絵

男女の艶っぽいシーンを描いた「あぶな絵」や「春画」も浮世絵の一大ジャンルです。あからさまに描かれていて、ここではお見せできないものもたくさん! 春画は江戸時代、お嫁入前の娘さんへの性教育にも一役買っていたとか。

美人の顔はみな同じ?

ところで、浮世絵に描かれている美人ってみんな同じ顔に見えませんか?

美人画はその時代の「はやりの顔」に寄せて描くのが一般的、つまり補正がかけられていたのです。

役者絵も本人の特徴をひろいつつ、美化して描かれたものが人気でした。

型破りだったのが、後に高い評価を得る東洲斎写楽です。役者の容貌の衰えもはっきりと描いたため当時のファンには嫌がられ、約1年という短い期間で創作活動をやめてしまいました。

購入する側の声が活かされているという点で、お客も制作の一端を担っていたと言えるかもしれません。

風景画ブームの影に幕府との攻防

庶民からは支持を得ていた一方で、幕府からは「調子に乗るな」ということでしょうか、出版規制が繰り返し行われました。寛政の改革(1790年)では時代を風刺した本や好色な本が禁止され、出版前の検印にあたる改印(あらためいん)制度がはじまります。

天保の改革(1842年)では春画・春本は絶版。役者絵も遊女を描いた美人画も禁止に。

こうなると、堂々と描けるのは上品なもの、教育的なものばかりです。「やってられるか!」という江戸っ子の啖呵が聞こえてきそう。

絵師や版元も、ただ従っていたわけではありません。遊女の名前を暗号のように入れたり、役者を動物に例えたりとあの手この手で応戦。ときには見せしめとして、手に鎖をかけられたり財産を没収されたりといった重い刑が与えられることもありました。

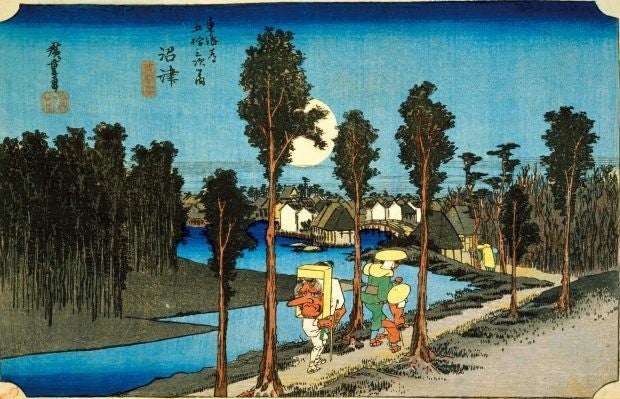

庶民の旅ブームという時代背景があってヒットした歌川広重の「東海道五十三次」や、葛飾北斎の「富嶽三十六景」をはじめとする風景画は、厳しい出版規制をくぐり抜けて描き続けることができたテーマでもあったのです。

The Howard Mansfield Collection, Purchase, Rogers Fund, 1936

新しいブルーへの挑戦

江戸時代後期、歌川広重や葛飾北斎の風景画に特徴的に用いられたブルーは、ベロ藍(プルシアンブルー)という舶来の絵具で描かれたもの。

鮮やかで色あせないブルーが絵師たちの心をつかみ、こぞって新しい浮世絵を描くために使われました。

青い炎は熱い。心つかまれる静かな情熱、新しい挑戦の色です。

参考資料:

浮世絵のことば案内(小学館)

浮世絵のすべて(双葉社)

図説浮世絵入門(河出書房新社)

うき世と浮世絵(東京大学出版会)

アイキャッチ画像:『冨嶽三十六景 相州仲原』葛飾北斎