『解体新書』と言えば、江戸時代の蘭方医である杉田玄白(すぎたげんぱく)らが著した医学書として知られる。当時学問ジャンルとして確立されていなかった医学において、新たな知を求めるべく生み出された『解体新書』は蘭学者たちの血と涙の結晶だ。

歴史教科書にも名を連ねる偉大な先生が著したものだから、この上なく素晴らしい成果物に違いない、そう考えている人は少なくないだろう。

だが、それはとんだ勘違いである。

以下はクルムスの自序を翻訳したものであるが、大げさにいえば、ほとんど誤訳である。

(酒井シヅ『解体新書 全現代語訳』の注釈より)

完成度のほうはというと、お世辞にもさほど高いとは言えず、実際に蓋を開けてみれば誤訳のオンパレード。そのうえ、日本初の医学書というわけでもない。

にもかかわらず、『解体新書』を発表した杉田玄白に関して言えば、歴史教科書では常連の顔ぶれとなっており、また彼が手がけた書は医学のバイブルとして支持されている。それはなぜだろうか。ここでは、その真相を探ってみた。

『解体新書』以前に、日本初の翻訳解剖書が登場していた

「『解体新書』=日本初の医学書」、そう思っている人は少なくないだろう。実は筆者もそう思っていたひとりなのだが、厳密に言うと『解体新書』は日本初の医学書ではない。『解体新書』が出版される約90年前の1680年代、日本初の医学書がすでに登場していたのだ。

人体解剖がまだ公に行われていなかった時代に刊行されたその医学書は『阿蘭陀経絡筋脈臓腑図解(おらんだけいらくきんみゃくぞうふずかい)』。

長崎に赴任していたオランダ通詞の本木良意(もときりょうい)が、ドイツの医師であるヨハン・レメリンの解剖書『Pinax microcosmographicus』を翻訳したものとされている。ちなみに、『阿蘭陀経絡筋脈臓腑図解』が翻訳された日本初の解剖書であることは、『洋学史事典』(日蘭学会編、雄松堂出版、1984年)に示される通りであり、同事典には「わが国最初の翻訳解剖書」と記載されている。(しかしながら、その翻訳書の図譜および解説文の順序が原本と異なっていたことから、現代の翻訳の定義から外れたものと看做された結果、そこには「不完全ながら」の言葉が添えられている)。

ここで、なぜ医師ではない者が医学書の翻訳? と思うかもしれない。特にこの時代には通詞、いわゆる通訳こそが西洋医術を知り得る立場にあり、医者へのステップアップとして、まずは医術を学ぶ者もいたのだとか。翻訳者として翻訳業界の事情を知る筆者に言わせると、現代においても医師でない通訳・翻訳者が医学書の翻訳に携わるケースは少なくなく、とりわけ珍しい傾向でもないのだが。

一般に、『解体新書』の出版を機に、西洋医学の受容が加速化したというようなことが言われるが、オランダ人が来日して間もない17世紀にすでに、これまでのポルトガルやスペインの南蛮流医術に代わるオランダ流医術が登場していたのだ。

日本の近世対外交渉史を専門とする歴史学者であり、生前は日蘭学会理事長を務めた岩生成一(いわおせいいち)氏によると、オランダ人医師のマールテン・ウェゼリング氏が日本人に教えたのがオランダ流医学では最古の事例である。

そして、猪俣伝兵衛(いのまたでんべえ)はオランダ流医学で通詞から医師へとステップアップした一人であり、その後医家として一家をなすことになるわけだが、19世紀まで続いた彼の流派はその恩師の名前をとって「カスパル流」と呼ばれた。

それから、山脇東洋(やまわきとうよう)が幕府の医官として日本で初めて人体解剖を行い、杉田も西洋の医書が正確であることを自身の目で確かめるべく、人体解剖を実施。その流れの中で『解体新書』を出版した。

『解体新書』における誤訳を分析してみた

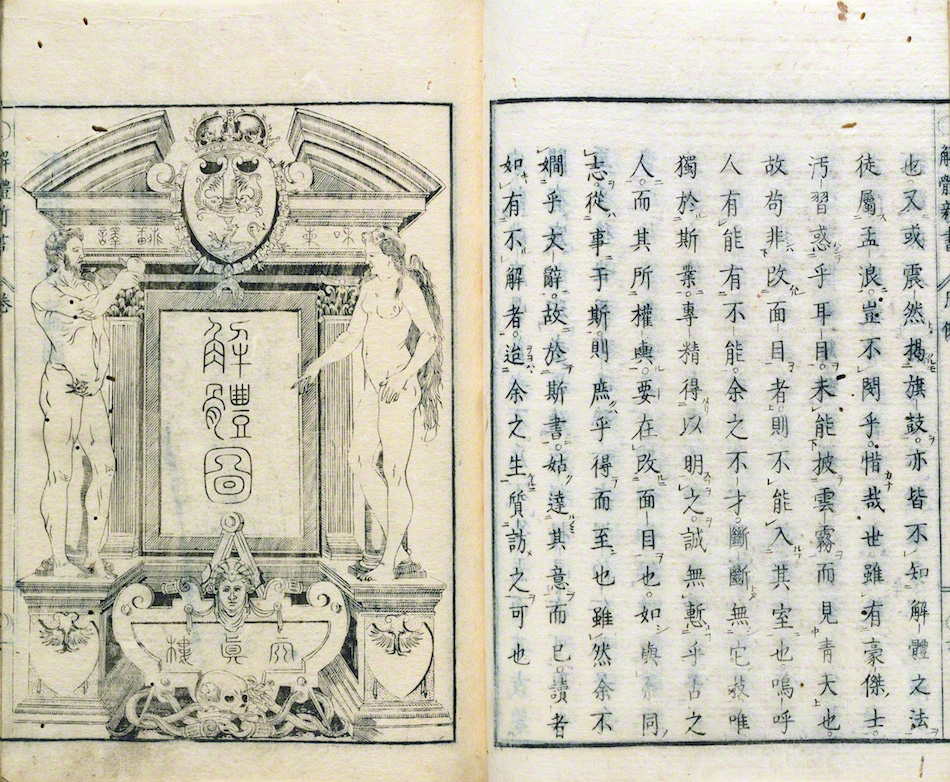

『解体新書』とは、ドイツ人のヨハン・アダム・クルムス(Johann Adam Kulmus)が著したオランダ語の解剖書『ターヘル・アナトミア(Anatomische Tabellen)』の日本語訳である。ドイツ人がオランダ語? と思うかもしれないが、杉田らが手がけたのは、元々ドイツ語で書かれた原書をオランダ語で翻訳したものだったのだ。

翻訳チームを率いた蘭学者の杉田玄白および前野良沢(まえのりょうたく)は真逆の性格であった。が、古今東西その右に出るものはないほどに、当時優れていたオランダの医術を取り入れ、日本の医学を根本的に改革していきたいという心意気は一致しており、仕事上の相性はバツグンであった。また、彼らは中国の古今の医書も読み漁る中で、どうも中国の治療法というのはこじつけが多く、有用性が低いものであるのだということを認識していた。

思うに蘭書の分りにくいところは十のうち七に過ぎない。だが中国の学説は、使えるものは十のうち一つあればよいほうである。そこで、再び家学〈オランダ流外科〉を一所懸命に勉強して、他の流派に目を向けないことにした。

(酒井シヅ『解体新書 全現代語訳』の「凡例」より)

そこで、杉田を含む蘭学者らは全249ページに及ぶ翻訳に心血を注ぎ、約3年半かけて挑んだのである。

冒頭でも示した通り、『解体新書』は誤訳が多かったかもしれない。ただ、誤訳が多かったのにはワケがあった。当時、オランダ語の研究が進んでおらず、オランダ語文法が確立していなかったからだ。

筆者をはじめ、プロの翻訳者の必須アイテムと言えば、例えば英語から日本語への翻訳の場合だと、英和・英英辞書(大抵1冊ではなく、数冊)、専門分野の事典、「Trados」などの翻訳支援ツールといったところだろうか。さらに機械翻訳を付け加えたいところだが、近年のAIブームに伴い注目を集めるニューラルネットワーク技術で一昔前に比べると翻訳精度が向上したとは言え、全くプロのレベルには及ばない。とにかく、翻訳というのは辞書を引いただけで完結するような単純な作業ではなく、そのうえで各自の創造性が求められる。そのため、複数のツールを総動員させる必要がある。辞書を使って単語を調べ、文法に従って単語を繋ぎ合わせればOK! というわけではなく、翻訳の世界をナメてはいけない。

このように、翻訳を助けるツールが多数出回っている現代でさえも、原文に合った訳語を見つけるのは骨折り作業なわけで……。当時は「Trados」も辞書もない時代だ。ちなみに、蘭和辞典が始めて登場したのは寛政8(1796)年。『波留麻和解(はるまわげ)』(通称、「江戸ハルマ」)と呼ばれるもので、『解体新書』の登場より約20年後のことである。

さて、筆者が文書を翻訳する中で辞書に登録されていない単語に遭遇することがある。そのたびに相応しい訳語を考え出すプロセスを経るわけだが、そのような単語は頻繁に出てくるものではない。一方、杉田が手がけた『解体文書』の場合、出てくる単語の全てが未知の領域だったのだ。ひとつひとつの単語と格闘しつつ、いつ終わるか分からない気の遠くなるような作業に悶々としたことだろう。

医学や科学技術の翻訳に携わっている筆者としては、杉田玄白がどの箇所で躓いたのかは非常に興味深い。そこで、『解体新書』における誤訳を分析してみた。

誤訳が目立ったのは骨格

『解体新書』の現代語訳に手がけるとともに、『解体新書』の研究に長年携わってきた医史学者の酒井シヅ氏の注釈を手がかりに筆者が目を通したところ、特に誤訳が目立った箇所が骨格だ。杉田らが骨格部位の翻訳と格闘していた様子がこの一文から目に浮かぶようである。

可都(この語、解せず。凡そその物を解して、その語を解せざる者、蛮名を存して以て後の訳者を俟つ。……)骨

【現代語訳】 ホート(この語は分らない。物は分るが、言葉が理解できないときは蛮名をそのままあてて後の訳者をまつ。以下それに倣う)骨。

酒井シヅ『解体新書 全現代語訳』より

医学に関して門外漢な大多数には全く分からない。酒井氏はこの部分の誤訳に対して以下の通り解釈している。

この言葉の意味が分からないと記すが、原本ではここがkoot been(距骨)とある。kとhを誤ったのであるが、原本のミスプリントでないことは確かめた。すると、玄白らは11回も書き改めながら、それになぜ気付かなかったのであろうか。

(酒井シヅの論文「『解体新書』その2 翻訳」より)

では、なぜこのようなことが起きてしまったのだろうか。酒井氏は杉田のこのケアレスミスに対してさらなる解釈を重ねている。

おそらく、彼らは翻訳の作業に、原書を使わず、それを書き写したものを使ったのであろう。そして誰もそこに写し誤まりがあったと気づかなかったのは、原書は大切に仕舞われていて、その疑問を原書でもう一度確かめることをしなかったことを物語る。

(同上)

つまり、杉田らは恩師と呼べる人から譲り受けた原書を押し入れに大切に仕舞い込んでいた。翻訳作業では原書を使わず、それを書き写したものを使用していた。それゆえ、11回の見直しにもかかわらずケアレスミスに気づくことができなかった。

かくいう筆者も尊敬に値する人から貴重な本を譲り受けた場合、汚すのが惜しいという気持ちのあまり、永久保存版として保管してしまうかもしれない。ということで、杉田玄白のそんな何気ないエピソードに妙な親近感が湧いた筆者であった。

胃であれ、十二指腸であれ、膵臓であれ、いずれにせよ内臓に関しては薄赤色や青紫色を呈していたり、あるいは犬の舌の形をしていたりと、形状や色、触った感じなどから大体見分けがつくかもしれない。が、骨となると限りなく硬くて乳白色である。そういう事情が誤訳の連発に繋がったのかもしれない。実際、胸骨を肋骨と誤訳していたり、そう思わせられる誤訳がいくつか散見されたのだ。

蘭学者を最後まで悩ませた訳語も

膵臓とは胃の下に横たわるように存在する内臓を指す。しかしながら、『解体新書』が翻訳されるまで、東洋においてその存在が知られていない部位であった。

原文には「Klier-bedde(腺の床)」とあり、その読みのまま「大キリイル」と訳している。

大キリイル(膵臓)は、キリイル(腺)が集合したものである。胃の下側で、脾(脾臓)と十二指腸との間にある。腸網と下隔膜(腸間膜)とについている。

(酒井シヅ『解体新書 現代語訳』より)

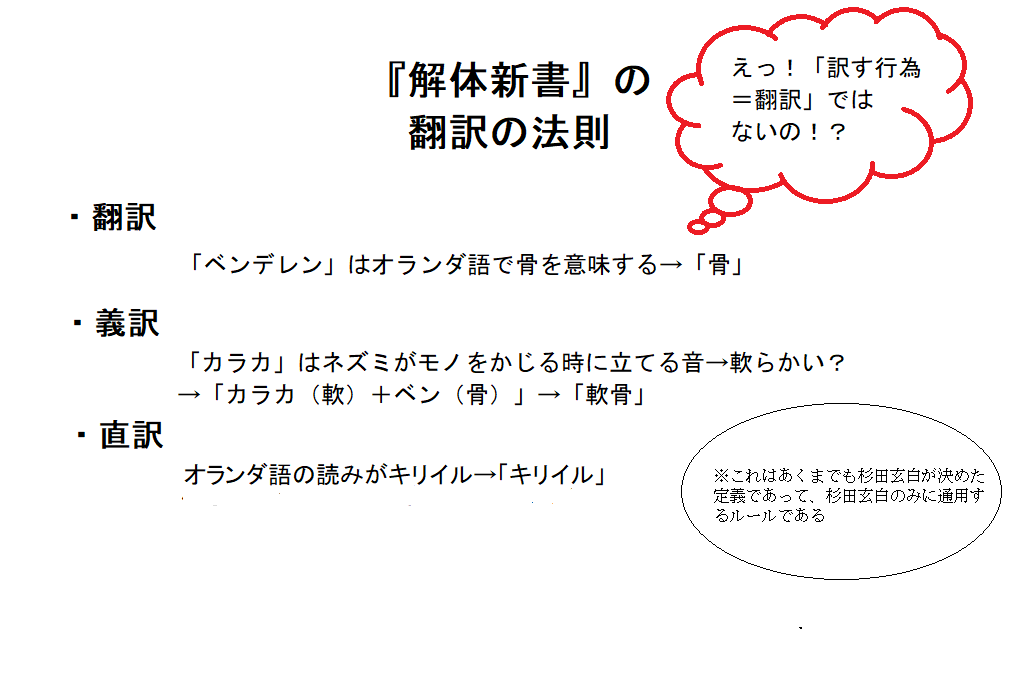

さて、『解体新書』では主に、「翻訳」「義訳」「直訳」の3つの方法がとられた。

まず、オランダ語で骨を意味する「べンデレン」を骨と訳すのが翻訳。

「カラカ」とはネズミがモノをかじる時に立てる音であり、そこには軟らかいという意味が想起される。オランダ語の「カラカベン」は「(カラカ(=軟)+ベン(骨)」の造語(ベンは「ベンデレン」の略)と考え、その訳を軟骨とした。意味を汲み取って訳すこのパターンを杉田は「義訳」と言った。

そして、発音のまま訳すパターンが直訳である。「キリイル」は読みのまま「機里爾(キリイル)」と訳したため、直訳である。当時、適切な日本語での翻訳が不可能な場合に、直訳の方式がとられた。

ここで、大キリイルは膵臓であるが、キリイルは体内の分泌物が生成される器官、つまり腺を指す。(なぜ膵臓が「大キリイル」なのかと言うと、膵臓は腺の一種であると捉えたためである。その点で、これは直訳と義訳の間をとった形式と言える)。

自身の翻訳の出来が芳しくなかったことは杉田自身も自覚していた。そこで、弟子の大槻玄沢(おおつきげんたく)に託したわけだが、大槻は『重訂解体新書』で義訳して「濾胞」とするも、その読みは相変わらず「キリール」のままであった。

その後、江戸時代後期に活躍した蘭方医、宇田川玄真(うだがわげんしん)が文化2(1805)年に発表した医学書『医範提綱(いはんていこう)』において初めて「腺」という漢字が登場した。

腺ハ血ヲ動脈ニ受ケ其中ノ諸液ヲ分泌スルノ器ナリ。故ニ表裏諸部大抵有ザル処ナシ。

(宇田川玄真『医範提綱』より)

さらに、宇田川は「アルフレエス(Alvleesch)」を膵臓と訳した。ちなみに、「Alvleesch」は「Al(すべて)」および「vleesch(肉)」からなる合成語。この流れから、「肉」と、聚合を意味する「卒にくさかんむりが付いた字」とを組み合わせて「膵」という漢字を生み出した。東洋において「(言葉としての)膵臓」が誕生した瞬間である。

一方、大槻の『重訂解体新書』でも候補の漢字として「シュン液(シュンはにくづきと、「鈍」の右側の部分とが組み合わさった字)」も挙がっていたが、漢字として成立することなく、立ち消えた。

「漢字=中国由来の文字」というイメージを持っている人は多いことだろう。「腺」「膵」は紛れもなく宇田川によって創り出された日本生まれの漢字なのである。

『解体新書』が医学のバイブルとして最強である理由とは

このように、『解体新書』『重訂解約新書』『医範提綱』の時代を経て、日本の医学の基礎が形成されていったわけだが、ここからは『解体新書』と、日本初とされる医学書『阿蘭陀経絡筋脈臓腑図解』とでなぜ評価に差が出たのかに着目しつつ、もう少し詳しく見ていく。

現代医学に必須の用語を訳出

現代医学に必須の単語をたくさん生み出したことは、『解体新書』を通じて成し得た功績のひとつである。例えば「神経」という単語。これは紛れもなく杉田玄白らによって生み出された単語である。

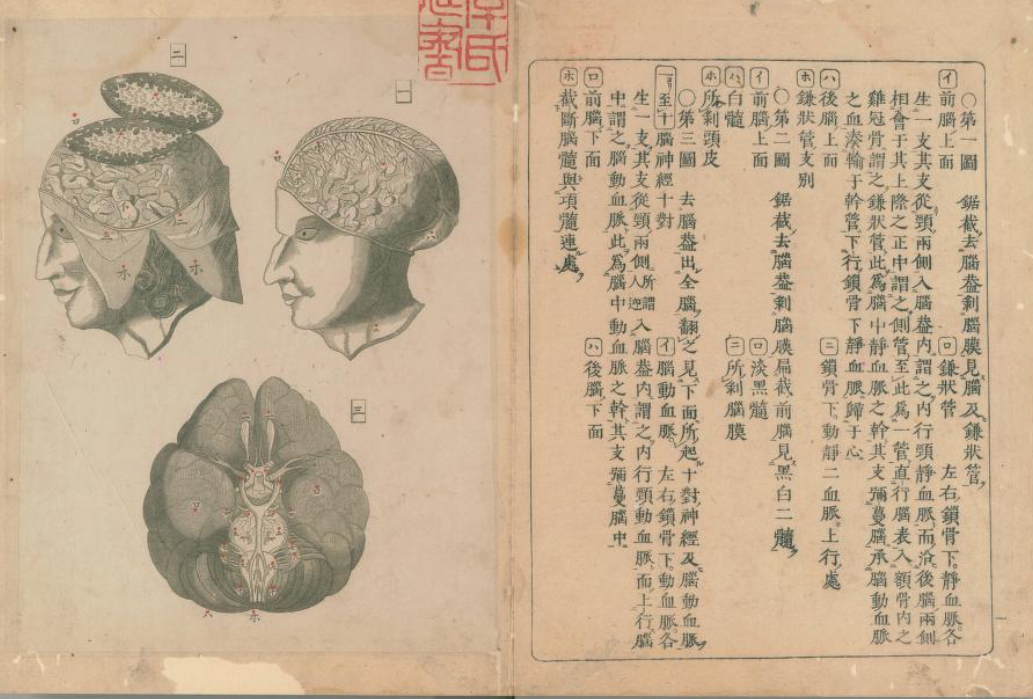

東洋医学の世界では五臓六腑(ごぞうろっぷ)、すなわち肝臓、肺、脾臓、心臓、腎臓、胃、小腸、大腸、膀胱、胆嚢、三焦(さんしょう)が重要であると説くが、そこに頭は含まれない。

東洋医学の解剖図は胸腹内の器官は示すが、頭蓋骨を割ってその内部を示すというものはない。道教の立場は脳(泥丸)を人体の重要な中枢の一つと考えるが、五臓を中心に据える東洋医学においては脳を奇恒の腑と位置づけ、それほど重要な役割を与えなかった。

(酒井シヅの論文「『阿蘭陀経絡筋脈臓腑図解』の翻訳書としての不完全さ-訳出されなかった語の視点から-」より)

上で挙げた日本初とされる翻訳解剖書では、東洋医学や西洋医学の基本に関する知識を欠いていた。そのせいか、頭の解剖図においては他の部位と比べ訳出されない箇所が目立った。これは東洋医学では、神経を含む、頭に関連する部位を理解するには限界があったことを意味する。

以下、『解体新書』において「神経」について説明した箇所である。

世奴、此に神経と翻す。その色白くして強く、その原脳と脊とより出づ。蓋し視聴言動を主どり、且つ寒熱を知る。諸々動く能わざる者をして能く自在ならしむる者は此の経あるを以ての故なり

【現代語訳】 セイニー。(これは神経と訳す)。その色は白く、丈夫で、脳と脊髄から出ている。思うにそれは視聴、言動をつかさどり、かつ痛痒寒熱を知るものである。いろいろな動かないものを自由に動くようにするのは、この経があるからである。

酒井シヅ『解体新書 全現代語訳』より

現代語訳と照らし合わせてみると、世双(セイニー)が「神経」を意味する単語であることが分かるだろう。『解体新書』以前の日本には、もちろん「神経」という言葉は存在しなかったわけであるが、神経が人体や動物の体の中にあり、しかも重要な部位であるということは、長崎・出島に赴任していたオランダ人経由で一部の日本人に知れ渡っていた。

その頃から世双(呼び名については、セイニーの他、セイヌ、セイヌン、セイニュウなど、さまざまであったが……)とか髄筋とか呼ばれていた。ちなみに、髄筋とは明末期の思想家、方以智(ほういち/字[あざな]は密之[みつし])の『物理小識(ぶつりしょうしき)』で「神経」に相当するものとして用いられた言葉である。

「神経」という言葉が杉田玄白の力作であることは、奥州・一の関(現在の岩手県南部)の医師、建部清庵(たてべせいあん)に充てた手紙を通じて示された。その他にも、「動脈」や「筋」「軟骨」「頭蓋骨」などの言葉を生み出したが、「動脈」「筋」については現代とは意味的に異なるものであった。

「神経」それは読んで字の如く「神の通り道」だ。キリスト教の影響を強く受けている西洋の文化は、神が人間社会の中心であるという考えをもとに成り立っており、そして西欧諸国で使われる言語においてその考えの影響がしばしば観察され得る。この点を踏まえても、この「神経」が西洋の概念を受けて生み出された言葉であることが分かる。

クルムスの原本では注釈の部分が特に重要であるとされた。が、杉田らが注釈の翻訳を放棄してしまったこともあり、「神経」に対する正確な解釈には至らなかった。(なお、クルムスの「神経」に対する見解には誤解も多かったが、その後大槻玄沢や宇田川玄真らの流れの中で正され、「神経」の概念が体系化された)。ただ、杉田が現代医学に通じる「神経」という言葉を生み出したことは称賛に値する功績ではないだろうか。

中国や日本の漢方医学の世界では、十二経絡(じゅうにけいらく)が重要であるとされている。ちなみに、この十二経絡と言えば、鍼灸でもお馴染みの用語だが、神経とは全く無関係。当時、神経は全く知られていなかった。もちろん、現代では漢字の生みの親である中国へ逆輸入され、「神経」という単語が普通に用いられている。

東洋と西洋の医学の基本を把握

医史学者の酒井シヅ氏によると、日本初の翻訳解剖書では東洋医学的な解釈が見られた。そもそも東洋医学と西洋医学とでは基本とする原理が異なるということに対し理解が不十分であった。そのうえ、その訳語の数は原書に記載された語の数よりも圧倒的に少ない。何より日本の医学を改革していこうという気概が感じられない。

一方の『解体新書』の場合、東洋医学と西洋医学の認識の違いを伝えている。また、日本の医学を変えていこうという熱い思いに溢れている。たとえ間違っていようが、一応翻訳を一通りやり遂げた。

杉田は大槻玄沢という非常に優秀な弟子を抱えていた。後で自分よりも優秀な弟子が校正してくれるんだから、少々間違いがあったっていい。身近な例で言えば、学校のテストの時の「とりあえず回答を埋めちゃえ! 」みたいな感覚もあったのかもしれない。何だか駆け出しの頃の自分を振り返っているような気がして、妙にシンパシーを感じたのだ。

とにかく『解体新書』を世に出すことを第一としており、細かな箇所がどうとかいう問題は二の次であったのだ。そして、とりあえず一通りやり終えた後、弟子の大槻玄沢にバトンタッチした。完璧主義者の大槻玄沢は『解体新書』における訳語を徹底的に吟味し、意訳のうえで完璧な日本語による翻訳を試みた。

『解体新書』が基本的に直訳の手法をとったのに対し、『重訂解体新書』では意訳のプロセスを経たことで、現代医学、特に解剖学の基本語彙として定着するに至った。

最終的に、近代日本医学を支える語彙の多くは、宇田川玄真の『医範提綱』をもって確立した。その点では、杉田らの『解体新書』よりも『医範提綱』のほうが医学書として優れていると考えることもできよう。『重訂解体新書』にせよ、『医範提綱』にせよ、そのベースに『解体新書』の存在があったのは言うまでもない。

結果はどうであれ、蘭学草創期に失敗を恐れず日本の医学を開拓した杉田の果敢な行動こそが偉大なのだ。

(主要参考文献)

『解体新書 全現代語訳』酒井シヅ 講談社学術文庫 1998年

「『阿蘭陀経絡筋脈臓腑図解』の翻訳書としての不完全さ-訳出されなかった語の視点から-」計良吉則、酒井シヅ 『日本医史学雑誌58(1)』日本医史学会 2012年

「解体新書の神経学」小川鼎三 『順天堂医学15(1)』順天堂医学会 1969年

「近代訳語を検証する(43):腺/膵臓・盲腸・扁桃腺、口蓋」杉本つとむ『国文学72(3)』至文堂 2007年

「『解体新書』その2 翻訳」酒井シヅ『医学図書館32(4)』1985年

「『解体新書』出版以前の西洋医学の受容」酒井シヅ・小川鼎三『日本學士院紀要35(3)』1978年