かつてパンクやロックに交じって、沖縄の県内チャート上位に食い込んだ島唄があった。「緑の沖縄」。2001年に登川誠仁(のぼりかわ・せいじん/1932-2013)さんが発表したものだ。三線の早弾きを得意としたことから、「沖縄のジミ・ヘンドリックス」とたとえられた人物は、戦後の沖縄島唄を支えたレジェンド。「緑の沖縄」を含むアルバム『スピリチュアル・ユニティ』がアナログ盤化されて20年ぶりにリイシューされると聞き、同作のプロデューサーである藤田正さんにその人となりをうかがってきました。

7歳で三線を手に。早熟少年は男女の出会いの場で聞き耳を立てた

――島唄がヒットチャートの上位をにぎわすなんて、沖縄らしいですね。

藤田正さん(以下、藤田):沖縄は歌の島といわれ、現在はさまざまな地域出身のアーティストが活躍していますが、本島では中部のコザ(現・沖縄市)が大衆芸能の中心地でした。戦後、伝統的大衆歌である島唄の才能と担い手の多くがコザを拠点とし、たくさんの名曲がつくられました。登川先生が暮らしたのもコザです。一方、コザのような米軍基地と共存する街ではロックやフォークの有名バンド&シンガーもうまれた。多彩な音楽ジャンルが併存するのが島の日常ですから、当然と言えば、当然の反応かもしれません。

――登川さんは「せいぐゎー(誠小)」という愛称で多くの方に親しまれました。

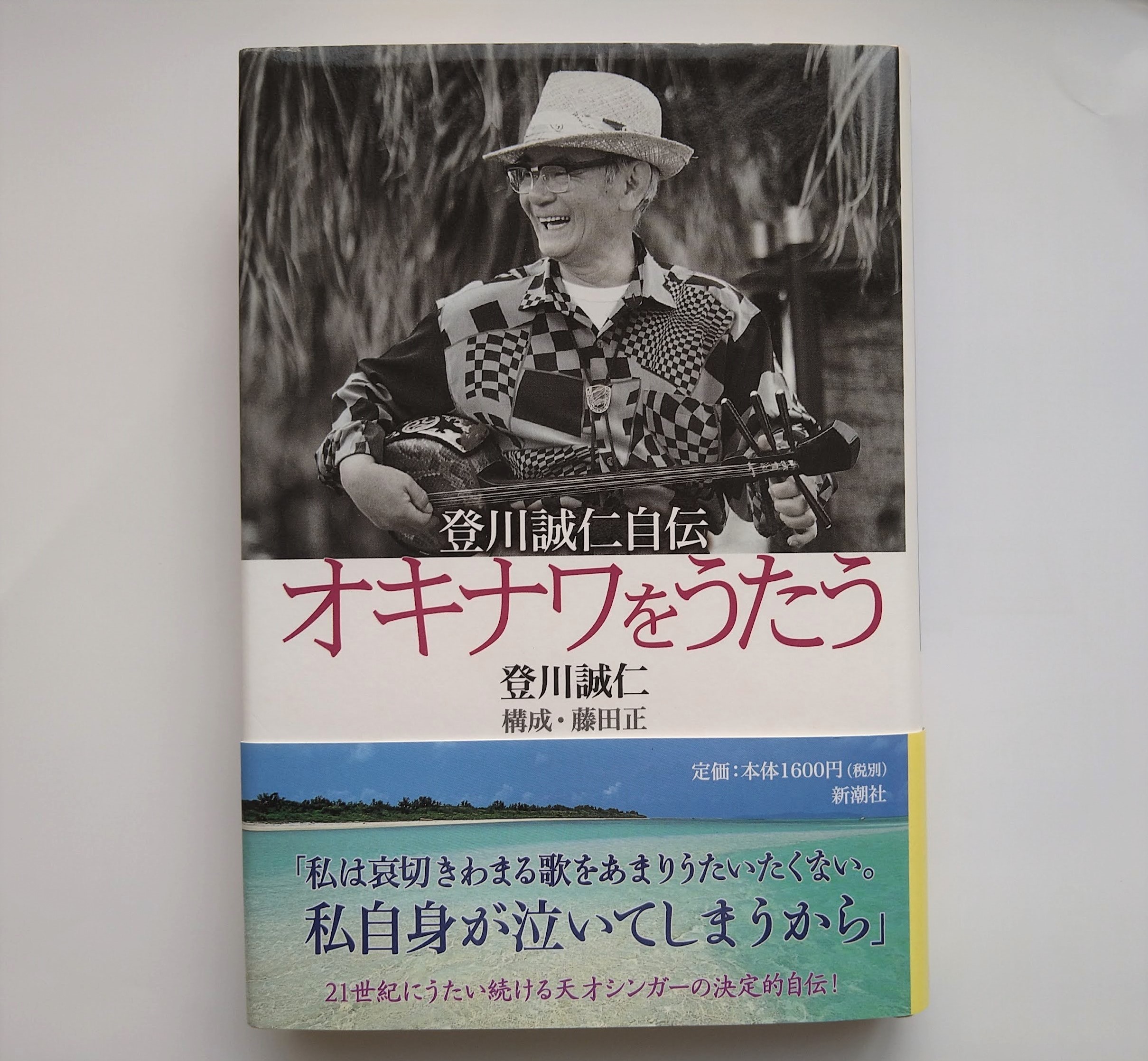

藤田:若いころから歌三線の名手として知られていたけど、1999年の映画『ナビィの恋』の出演で、全国的に知名度がグッと高まりました。それからはどこへ行っても声を掛けられて。ジャケット写真(トップ画像)の笑顔を見てもわかるでしょ? 親しみがあって、声を掛けやすそうに見える。本当は、沖縄島唄の最大会派 琉球民謡協会名誉会長、沖縄県指定無形文化財(琉球歌劇地謡指定保持者)など多くの肩書きをもつエライ先生だったのにね。先生はアイドル的人気も兼ね備えたチャーミングな方でした。

――三線はいつから?

藤田:三線を手にしたのは7歳のときだそうです。お姉さんが歌上手だったからその影響かもしれないと。ちなみに、タバコが9歳で、酒は11歳から(笑)。兵庫県で生まれた登川先生ですが、幼いころにお母さんの実家のある沖縄へ戻って、三線とワンパクに明け暮れた。沖縄戦前のことです。

――三線はまだしも、タバコが9つ、酒は11歳……それは早熟ですね。

藤田:いや、当時は三線だって一般の家庭の子どもが弾いていたら大人に叱られたものだよ。「三線なんて弾いて遊んでないで勉強しなさい! 不良になるぞ」って。でも、せいぐゎー先生は、三線を離さなかった。しかも、この早熟な子どもは、早くから男女の出会いの場にも忍び込んでいたんです。

――えええっ!?

藤田:そうはいっても、男女のイチャイチャをのぞいていたわけじゃありません。戦前の沖縄では毛遊び(もうあしび)といって、夜、野良仕事を終えた若い男女が広い野原に集まって歌い踊って過ごす風習がありました。いわゆる、歌垣です。その会場が登川家の裏にあった。ここには女性の気を引こうとする歌と三線自慢の青年がやってきますから、上手な人の音色に聞き耳を立てて真似をしたんです。翌朝、ひとりヤギ小屋に隠れて手製の三線で練習をした。「毛遊びが私の歌の原点」、そうおっしゃっています。

数々の武勇伝と、沖縄島唄の一大改革を成し遂げた戦後

――登川さんには英語の歌もありますよね?

藤田:ああ、「ペストパーキンママ」のことですね。登川先生は沖縄戦後、しばらく米軍基地で働いていました。その時に耳にしたのがカントリーの大ヒット曲「ピストル・パッキン・ママ(Pistol Packin’ Mama)」だった。それを先生の言葉でいえば「耳学問」をして身に着けた。兵士が話す音のままにタイトルにしたというわけです。98年にアルバム『ハウリング・ウルフ』で初めてCD化した幻の名曲です。

――基地ではほかにもエピソードがありそうですね。

藤田:戦争で沖縄は根こそぎにされました。だから、米軍基地にあふれる食料品や生活雑貨を<ちょうだい>したこともあったようです。

――つまり、盗んだ、と。

藤田:沖縄の人たちは米軍からモノをいただくことを「戦果を上げる」と言いました。当時、10代前半だった誠仁少年は忍び込むスリルを楽しんでいたみたいですけどね。実際のところ、「戦果」は戦争でもっとも痛手を負った人、一家の働き手を亡くしたり、小さな子どもを抱えたお母さんたちにも分け与えていたようです。時がたち、芝居の歌い手として活躍していたころに、「あの時はありがとうございました」と女性が楽屋に訪ねてきたそう。缶詰を分けてあげたお母さんだった。「戦果」は沖縄の人たちの生きるすべだったのです。

藤田:登川先生は「遊び人」のように思われているけれど――いや、実際に酒や女での失敗もたくさんあるが――戦後の沖縄島唄の一大改革を成し遂げた人物です。歌と三線に関しては研究を怠らなかった。16歳で当時の主要劇団の一つに地謡(じうてー=伴奏者&シンガー)の見習いとして加わり、その後も人気劇団で修業に励みます。沖縄の演劇は、映画やテレビの登場にその座を奪われるまで、都市・地方に関わらず一番の人気。しかも、歌い舞うオペラやミュージカルの要素が色濃い。これら黄金期の舞台を経験した登川先生は伝統的大衆歌謡から宮廷系の歌舞に至るまで、幅広いジャンルをカバーする力量を持つことになりました。古典音楽も島唄も両立させたのがせいぐゎー先生だったのです。

「緑の沖縄」に託した、せいぐゎー先生の想い

――あらためてアルバム『スピリチュアル・ユニティ』のジャケットを見ると、登川さんが手にしているのは三線ではないですね?

藤田:そう、改造三線の六線(ろくしん)です。弦が通常の倍の6本あって、2本の弦をひとつの組として押さえて弾くのでダイナミックな音になります。それを、自慢の早弾きで演奏するものだから……だれも太刀打ちできない!

――六線をつかったり、早弾きしたりと、アクロバティックな演奏をしたから「沖縄のジミ・ヘンドリックス」と呼ばれたんですか?

藤田:「ジミヘン」は後年になって付けられたキャッチ・フレーズです。確かに「早弾きのセイグヮー」として若い頃から知られていました。六線も相応のテクニックがなければ演奏は難しい。それを簡単にこなすものだから本土の人が度肝を抜かれて、そう呼び始めたのでしょう。

登川先生の本領は、強くスイングする三線のビート感と緊張感を緩めることのないボーカルです。はじめのほうで「歌三線」の名人と言いましたが、沖縄では歌と三線は切り離せません。三線が上手に弾けても歌がうたえなくては、本当の意味で「三線が弾ける」とはいえない。中国から琉球を経由して本土にはいった三味線は、例えば津軽では初代、高橋竹山が津軽三味線の独奏というジャンルを成立させましたが、本来は歌と一体だったはずです。歌と絃(弦)とで綾なして、ひとつの音楽をつくっていく。それが沖縄の三線音楽の真髄なのです。

――アナログ盤『スピリチュアル・ユニティ』の聴きどころを教えてください。

藤田:沖縄の歌三線の登川誠仁と関西出身のロック・バンドのソウル・フラワー・ユニオン(SFU)という異色のコラボレーションが特色です。SFUの中川敬さんはアルバムの共同プロデューサーでもあります。スタンダードな沖縄島唄に、伊丹英子(SFU)のチンドン、中川敬のボーカルをかぶせる。普通に考えたらとんでもないことかもしれませんが、島唄史上「異種格闘技」を率先した改革者こそ登川誠仁でした。一番にセッションを楽しんでいたのが先生です。

毛遊びの最重要曲である「ナークニー」。コクのあるボーカルとすさまじいピッキングで鳴らされる六線サウンドが堪能できる八重山の伝承歌「安里屋(あさどや)ユンタ」、登川先生のお得意の1曲「ヒヤミカチ節」などさまざまなスタイルの島唄が楽しめますが、軸はA面5曲目の「緑の沖縄」。中川敬とのデュエットで歌われる沖縄賛歌です。観光ソングのようなタイトルとは正反対に、沖縄はずっと緑の島であってほしいと願う祈りの歌です。「緑の沖縄」は沖縄戦が背景にあります。

――来年、2022年は沖縄が日本に返還されて50年の節目ですね。

藤田:もう1曲、A面4曲目に「戦後の嘆き」が入っていますが、これは先生が1958年につくった代表曲で、太平洋戦争で親も家もなくし一人ぼっちとなった若い元兵士の実話をもとにしています。ラストに出てくる「誰も恨みはしない。ただ、戦争を始めた者だけを私は恨む」という歌詞はアドリブ。「どんなことがあっても俺は沖縄を愛し続ける」という先生の思いを感じていただきたいです。