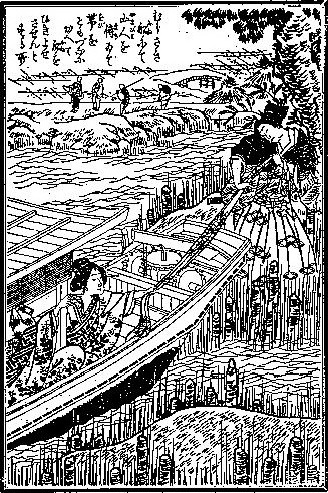

はるかいにしえ、奈良時代は大化の改新(645年)のときのこと。まつりごとを進めるために国民は国から租税をうんと取られていた。飛騨は山また山の貧しい国だったから、税を納める代わりに都づくりのための匠を年ごとに差しだしていた。世にいう「飛騨の匠」とは、彼らのことだ。平安のころには、ひとつの国から百人もの匠たちが召しだされたとの記録もある。

今回ご紹介するのは数多くの飛騨の匠のなかでも飛び抜けた才をもつ、ある男の物語だ。

天才の名は猪名部墨縄(いなべのすみなわ)。『飛騨匠物語(ひだのたくみのものがたり)』の主人公である。

優れた技量と神仙界から得た霊力によって生みだされる墨縄の「機関」(『飛騨匠物語』では機関と書いてからくりと読む)はまるでSF小説さながら、独特の趣がある。

飛騨の匠・猪名部墨縄

墨縄は両親を早くに亡くし、天涯孤独の身だった。彼もまた地方の習慣にしたがい匠の修行に打ちこんだところ、めきめきと腕まえを上げ、やがて評判を聞いて遠方から人が訪ねてくるまでになった。

職人と聞くと堅物で不愛想なイメージがあるけれど、墨縄はちょっとちがった。彼は優しい心の持ち主だったから、よこしまな心から頼まれた仕事は断り、貧しい人やお年寄りの求めには見事な細工で応じた。そのうえ、おちゃめで子どもみたいな遊び心の持ち主でもあった。

こんなエピソードがある。

あるとき、紀武俊(きのたけとし)というたいそう酒好きな役人が墨縄の評判を聞いて盃をあつらえてもらおうと家来を向かわせた。墨縄が無視を決めこんでいると、ついに家来たちは土足で床に駆け上がり、家へ押し入ってきた。しかしガラリと障子を開けたとたん、足もとの畳がひっくり返り、家来たちは深い穴の開いた床下へ落ちてしまった。そこへ現れた墨縄、這いあがれずにいる家来たちを見下ろしてからからと大笑い。財産を増やすことばかりで農民の生活を気にかけない紀武俊が墨縄は大嫌いだったのだ。

さて、紆余曲折あって墨縄は盃をつくってやるのだけど、この盃がどうにもおかしい。紀武俊が酒をつがせると、なぜか盃が傾いてお酒がこぼれてしまう。傾けまいと力をこめても、まるで重石を持っているようで堪えきれない。

腹を立てた紀武俊は国で一番の匠と有名な檜前松光(ひのくまのまつみつ)を呼び寄せ、墨縄を懲らしめてやろうと考えた。

こうして墨縄と松光の戦いの火蓋は切られたのだった。

入神入魂! 墨縄と松光の機関(からくり)バトル

ついに始まった墨縄と松光の機関(からくり)バトル。

先行は国一番の匠と名高い松光。

「これはわたしがいく年も心をこめて、やっと仕上げたものです」

そういって松光が懐から取りだしたのは、木でつくられたカニ。

そのお腹のツマミのようなものをねじって畳に置くと、カニはまるで生きているみたいに足を動かして走り出した。これには見届けについてきた2人の郡司もびっくり。カニは松光も自慢げに鼻を動かすほどの立派な出来だった。

後攻、飛騨の匠・墨縄。

墨縄が手にしていた箱の蓋を開けると、何かが勝手に飛び出してきた。カニだ。それは壁をのぼり、天井を這い、泡を吹いてみせた。そして墨縄が箱を差しだすと、ぴょんと跳ねて自ら箱のなかへ戻りさえした。2人の郡司も驚きを隠せない様子だ。泡を吹くからくりのカニなど見たことも聞いたこともない。

松光が次に見せたのは、舞楽の蘭陵王(らんりょうおう)のお面。

戦へ出向くときの陵王の顔が彫られたそれは、身の毛もよだつすさまじさで2人の郡司は目を背けずにはいられなかった。

「実にいいできばえですな。ところで、わたしも遊びにそのようなものを造ったことがありますが」

じっと面を見つめていた墨縄がそう言って包みにくるんであった箱の紐を解くと、そこにあるのはいま斬ったばかりの女性の生首だった。血の匂いさえするようなそれに郡司たちは声も出ない。

「本物の女の頭にちがいない。とんでもない人だ」と松光。墨縄は、ぜひ振ってみてほしいと答える。松光が女の頭を手にして振ってみると、リンリンと音が鳴るではないか。じつは女の頭のなかは空洞になっていて、鈴が入れてあったのだ。墨縄はここでも遊び心を忘れない。才能の差は歴然だった。

ということで「百分の一の才能もない」と自らを認めた松光は墨縄に弟子入りをお願いし、紀武俊も舌をまいて帰っていった。

まるで江戸のSF小説 石川雅望『飛騨匠物語』

すでにお気づきの読者もいるかもしれないが、猪名部墨縄なる人物は実在しない。

『飛騨匠物語』は、文化5(1808)年に石川雅望(いしかわまさもち)によって書かれた雅文小説だ。ちなみに石川は狂歌をつくるときは宿屋飯盛(やどやのめしもり)と名乗ったという。魅力的なキャラクターの創造主もまた面白そうな人物のようだ。

さて、からくりバトルで惨敗した松光は墨縄といっしょに旅に出る。旅先で次々と見事なからくりを披露する墨縄に松光は尊敬の念を強くしてゆく。墨縄は、ふつうの匠なら10日もかかるような仕事を一日で仕上げてしまうので、その名はいよいよ天下に響きわたることになる。松光のほうも師匠について修行した結果、そうとうな腕まえの匠となっていく。

出会った当時はあんなに仲が悪かったのに(主に松光が)、すっかりバディになった二人の姿にはすこし感慨深いものがある。

「泡吹くカニ」「悪人がもつと酒のこぼれる盃」など松光との腕比べが描かれるのは第一巻。墨縄のからくりはまだまだたくさんある。

からくりを超えた墨縄の創造物

墨縄が手掛けたからくりをいくつか紹介しよう。

『飛騨匠物語』の第二巻で墨縄は「木馬」をつくる。

しかもこの木馬、本物の馬よりもずっと乗り心地がよいときている。「手綱を強く引っぱると駆けだすからな」と墨縄に注意されていたのに、松光が好奇心で手綱を引いてしまったから大変。馬は背に松光を乗せたまま北へ向かって疾駆してしまうのだった。

第三巻で墨縄は、人の手を借りなくても動く「往来自由な舟」をつくった。前回の木馬は松光を乗せたままどこかへ行ってしまったから、今回はきちんと戻ってくる設計にした。こうなると、あの時の木馬はわざと「行きっぱなし」にしたのではと疑いたくなってくる。

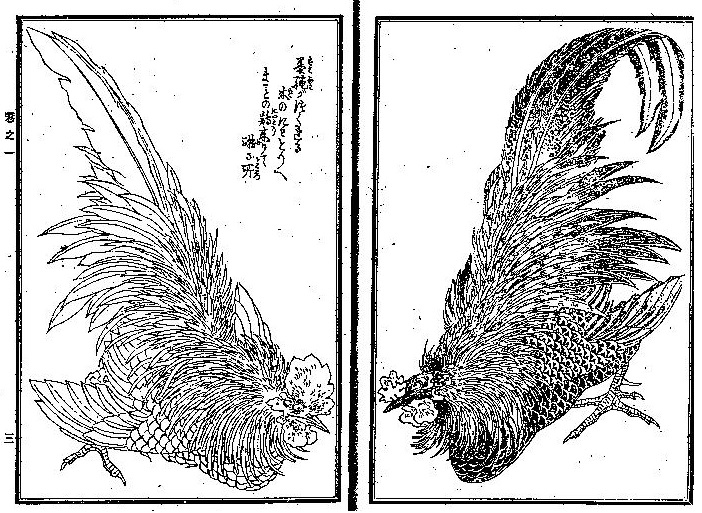

またあるときは木片からつくった「空とぶ鳥」、インドまで連れて行ってくれる「木の鶴」を人に贈ったこともある。「ネズミ」をつくれば猫がとびかかり、「ニワトリ」をつくれば他のニワトリが本物と勘ちがいして襲ってきた。持ち運べる橋を組み立てて、谷の向こうへ渡ったこともある。墨縄の技術はまるで神の域に達している。

江戸庶民とからくり本

からくりと言えば江戸時代、と思いきやその歴史は平安時代までさかのぼることができる。石川雅望がこの雅文小説を書いた時代、江戸の人びとは「からくり」をどのように見ていたのだろうか。

『機巧図彙(きこうずい)』

『機巧図彙(きこうずい)』は、寛政8(1796)年に細川半蔵が著した現存する日本最古の機械工学書。首巻・上巻・下巻の3巻からなるこの書には首巻に和時計の設計図、上巻と下巻にはからくり人形がていねいな図面入りで載っている。ちなみに「機」あるいは「機巧」と書いても「からくり」と読む。

わたしの知る限りこうした本は世界でも稀で、当時の日本の機械工学がいかに先進的だったかを今日に伝えてくれる重要な資料でもある。時計の設計図も見ごたえがあるけれど、やはり注目はからくり人形の数だ。有名な「段返り人形」「茶運び人形」はもちろん「鼓笛児童人形」「揺盃」なるものもあって『飛騨匠物語』を髣髴とさせてくれる。

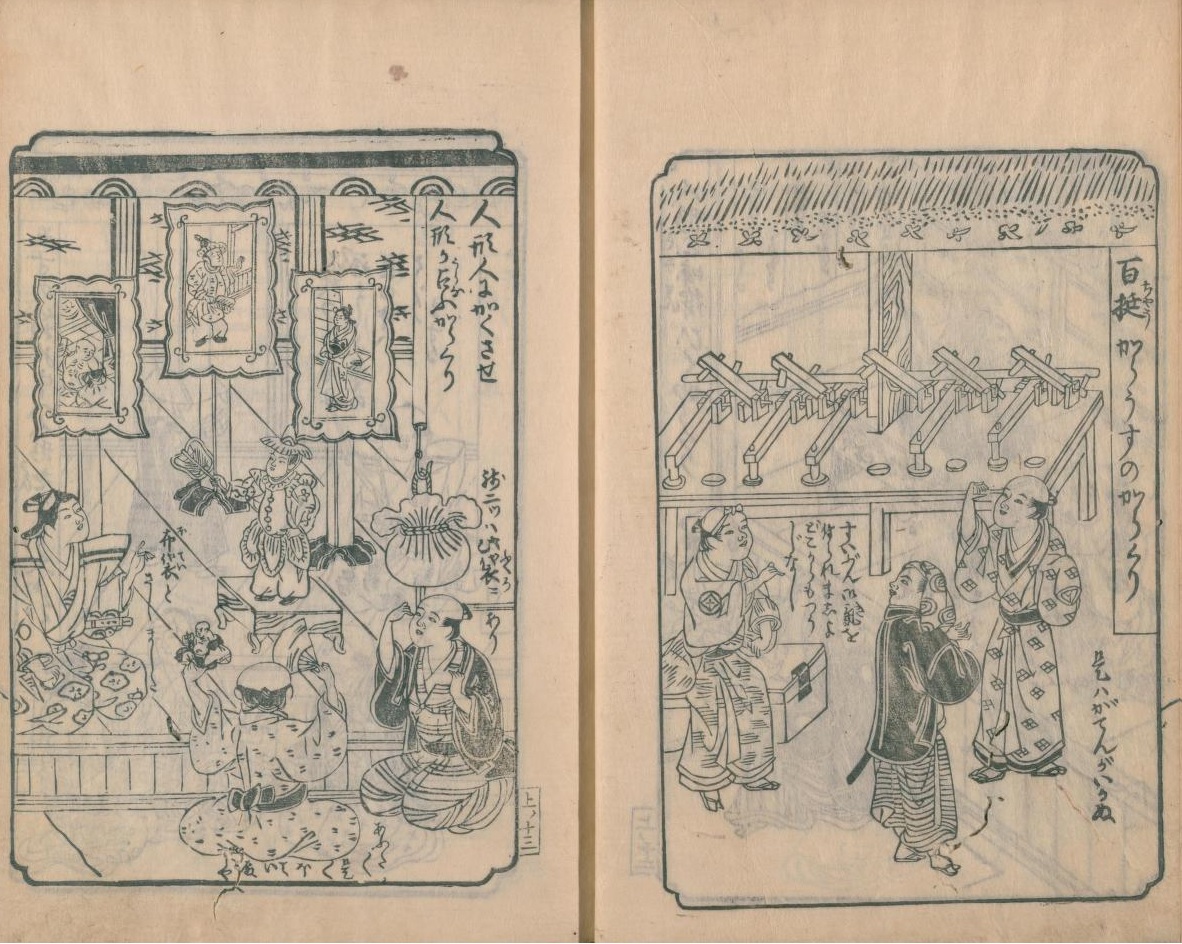

『機訓蒙鏡草(からくりおしえぐさ)』

『機訓蒙鏡草(からくりおしえぐさ)』は、多賀谷環中仙(たがやかんちゅうせん)が1730(享保15)年に著したもので、松・竹・梅の三巻からなる。

こちらには「いろは人形」「三味線をひくからくり人形」「唐人笛を吹くからくり」といった遊び心をくすぐるからくりが目に付く。「首引人形」なるページでは、男たちが人形の首に巻いた長い縄を引っ張っている絵図が描かれているのだけど、遊んでいるのか何なのかよくわからない。それでも、人びとがからくり人形を囲んで談笑している図はどれも楽しそうで、平和の証のような気もする。

さいごに

かつて馬琴は『飛騨匠物語』を酷評したが、この物語は科学の世界に生きる現代人が読んでこそ面白いかもしれない。

『機巧図彙』や『機訓蒙鏡草』に登場する実用性のあるからくりとちがって、ファンタジーじみた『飛騨匠物語』のからくりには魂の気配さえする。

墨縄は旅先で遭遇した揉めごとを解決するためにからくりをこしらえていくのだが、なぜか事件はいつも彼のまわりで起こる。からくりが正義の手段として、悪人に裁きを加えるために登場するのが楽しい。SF小説を思わせるからくりはもちろん、それに加えて墨縄のヒーローを思わせる活躍ぶりにも注目してもらいたい。

【参考文献】

石川雅望(著)、内藤誠(翻訳)『飛騨匠物語(江戸幻想小説叢書)』創林社、1986年