突然ですが、クイズです。「かべす」って何のことか知っていますか?

ヒントは、芝居見物に不可欠なもの!

この記事では、江戸の芝居見物事情を紹介しつつ、芝居見物のお楽しみ「かべす」についても解説します。

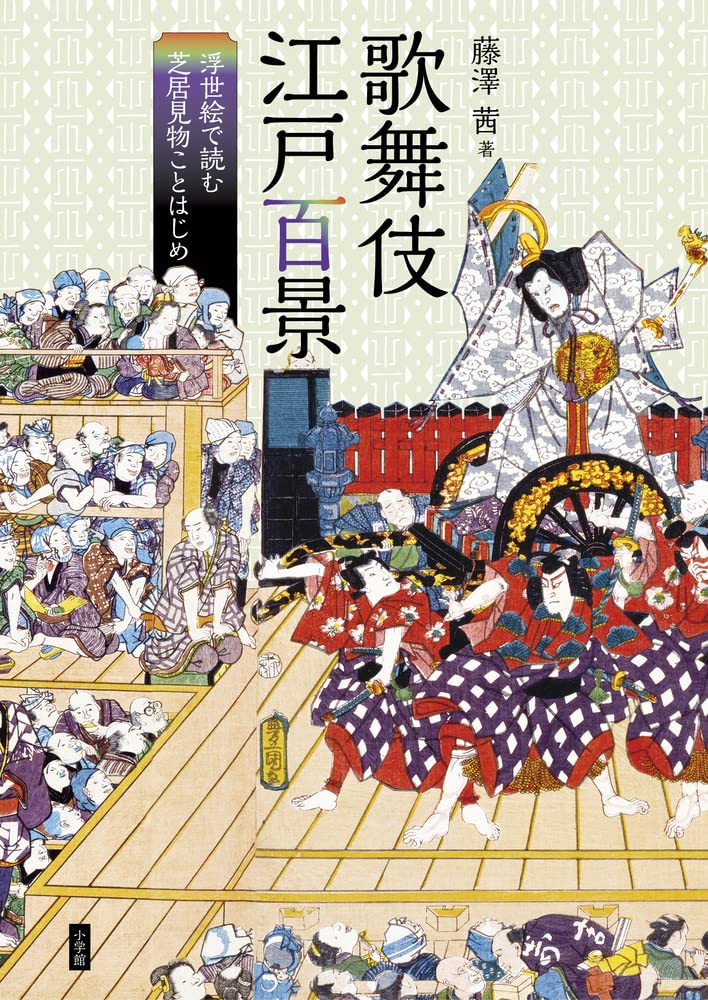

中村座の外観を描いています。木戸口(=劇場の入口)に並ぶ、揃いの衣裳を着た人々は「木戸芸者」で、役者の物真似をして客寄せをしています。

芝居見物の朝は早い!

江戸の芝居小屋の営業時間は、日の出から日暮れまで。この時代は電気がなく、太陽を照明として利用していたので、芝居の開演は明け六つ(午前6時頃)、終演は暮れ六つ(午後5時頃)でした。

窓から入る陽の光を雨戸の開閉で調整して、照明として利用していたので、晴れの日と曇りや雨の日では館内の明るさも、舞台の見やすさも異なっていたのではないかと思われます。蝋燭(ろうそく)の明かりは、補助程度の利用でした。

このため、江戸の芝居見物の時は、早起きが必須。女子たちは、まだ暗い朝の七つ(午前4時頃)から、うきうきしながら化粧や身支度を始めます。

歌舞伎役者は、当時のアイドルであり、ファッションリーダー的存在。芝居を観に行くことは、トレンドファッションを知る機会でもありました。しかも、舞台と客席が近かったので、観客は贔屓役者に見られることを期待して、おしゃれをして出かけます。ただし、早い時間に人気役者が出演することはなかったそうですが。

芝居見物に欠かせない「かべす」とは?

芝居小屋に着くと、庶民は木戸賃(=観覧料)を支払って平土間などの座席に陣取ります。

桟敷席の上客は、直接芝居小屋には行かず、芝居茶屋で休息したり、朝食をとってから、芝居茶屋スタッフの案内で芝居小屋に向かいます。桟敷席は、芝居小屋を通して確保しますが、その料金には、芝居茶屋での飲食や休憩代、芝居小屋での弁当、お菓子代なども含まれていました。

ところで、冒頭のクイズの「かべす」とは「菓子(かし)」「弁当(べんとう)」「寿司(すし)」のこと。菓子、弁当、寿司の頭文字をとって「かべす」と呼びます。江戸の芝居小屋では、観客は飲食をしながら芝居見物をしていたのです。

江戸の芝居見物は1日がかり。長時間の芝居見物は、観客も体力勝負なので飲食が不可欠であり、同時に楽しみでもありました。

芝居の観覧料には、「かべす代」も含まれていて、最初に菓子、次に弁当、寿司、最後に水菓子(=果物)が提供されるのが一般的でした。人数に応じて座席に運んできてくれましたが、土間席の客には、「かべす」はセットで提供されたようです。このため、土間席の客を「かべす客」とも呼んだのだとか。

文化14(1817)年の中村座初春興業の劇場内を描いた浮世絵です。

上演しているのは、中村座における初春恒例の『曽我対面(そがのたいめん)』。左側にある花道には曽我の五郎、十郎の兄弟に扮した役者がいます。

客席には観客がぎっしり。左上には「大入」と書かれた幕が見えます。

舞台と客席が近く、様々なスタイルで舞台を楽しむ大勢の観客が書き分けられています。絵から、芝居小屋の熱気が伝わってくるようですね。

「かべす」の楽しみ

それでは、当時の「かべす」のお品書きはどのようなものだったのでしょうか? 気になりますね。

砂糖の国産化がもたらした菓子のバリエーション

土間席の客に出される菓子は、餅やまんじゅう、串団子などが一般的でした。

砂糖が日本に伝来したのは奈良時代とされています。以来、砂糖は貴重で高価な輸入品でした。幕府の砂糖国産化政策によって、日本国内の砂糖生産が盛んになったのは江戸時代後期のこと。まんじゅう、ようかん、小豆餅、団子、飴など、現在でもおなじみの菓子類が誕生したのはこの頃と言われています。

「幕の内弁当」の誕生

芝居と芝居の間の休憩時間である幕間(まくあい)に昼食として出されたのが「幕の内弁当」です。最初は、役者や裏方のために作られた「幕の内弁当」ですが、やがて、観客にも提供されるようになりました。

幕の内弁当は、白飯に副菜が定番です。喜田川守貞(きたがわもりさだ)による江戸時代後期の三都(京都・大阪・江戸)の風俗誌『守貞謾稿(もりさだまんこう)』で紹介している幕の内弁当のお品書きは、次のとおりです。

円扁平の焼き握り飯十個に玉子焼・蒲鉾(かまぼこ)・煮物(こんにゃく、焼豆腐、かんぴょう、里芋)

江戸時代、卵は高価でした。卵焼きがお弁当にはいることで、彩りが良くなるだけではなく、ご馳走感がアップします。かまぼこは、後から切って入れることができます。煮物は大量に作ることができ、しかも、作り置きができます。濃い味の煮物は味のアクセントになり、ご飯もすすみます。幕の内弁当の副菜は、実はよく考えられたものであることがわかります。これらが、六寸(約18㎝四方)の重箱に入っていました。

幕の内弁当は、観劇用としてだけではなく、お見舞いや贈答にも用いられるようになります。

江戸っ子の遊び心から生まれた「助六寿司」

稲荷寿司と巻寿司を詰め合わせたものが「助六寿司」。

「助六」は、歌舞伎十八番の一つ『助六由縁江戸桜(すけろくゆかりのえどざくら)』の主人公の名前であり、演目自体の通称でもあります。

助六の恋人は、吉原の花魁・揚巻(あげまき)。揚巻の「揚」を油揚げに包まれた稲荷寿司に、「巻」を巻き寿司になぞらえ、この二つを詰め合わせたものを「助六」と呼ぶようになったと言われています。助六が頭に巻いた江戸紫の鉢巻きを海苔巻きに例えた、という説もあるようです。稲荷寿司と巻き寿司のセットを「揚巻寿司」ではなく、「助六寿司」と呼ぶところに、江戸っ子らしい洒落のきいた遊び心が感じられます。

芝居見物をしながら食べるので、寿司には長い楊枝が添えられていて、寿司を楊枝を刺して食べたのだとか。

巻き寿司は、江戸中期の1750~1776年の間に誕生、天明3(1783)年頃に一般にも広まったと言われています。

巻き寿司が誕生して間もない頃は、薄焼き卵、ワカメ、竹の皮など、海苔以外のもので巻いた巻き寿司も多くあったようです。板海苔は、1700年代前半に紙漉き製法をヒントに生まれたもので、巻き寿司を海苔で巻くようになったのは江戸が発祥とされています。

関西では複数の具材を巻く豪華な太巻きが好まれましたが、江戸では具材をたくさん巻くのは粋ではなく、すっきりした細巻が好まれたようです。『守貞謾稿』では、「海苔巻」として、干瓢(かんぴょう)の細巻が紹介されています。

稲荷寿司は、天明2(1782)年から天明8(1788)年にかけて発生した「天明の飢饉(ききん)」の頃、油揚げの中に飯の代わりに木茸(きのたけ/シイタケなど、キノコ類の総称)や干瓢を刻んで混ぜた「おから」をつめて屋台で売ったのが始まりと伝えられています。飢饉の後は、飯を入れたものを、天秤棒(てんびんぼう)をかついだ棒手振り(ぼてふり)が売り歩きました。

江戸の芝居小屋の中を、浮世絵で紹介

それでは、浮世絵を使って、江戸時代の芝居小屋の中をご案内しましょう。

劇場内では『暫』が上演中。ちょうど、花道に主人公・鎌倉権五郎(かまくらごんごろう)が登場したところで、観客たちも盛り上がっているようですが、客席を見渡してみると……。

熱心に舞台を見つめる人もいれば、菓子や弁当を食べる人、酒を飲む人、談笑する人など、それぞれが自由に楽しんでいる様子がわかります。

■江戸のヒーローは cool Japan の原点?オリンピック開会式に登場した歌舞伎「暫」を徹底解説!

■「し~ば~ら~く~」開会式の歌舞伎『暫』のモデル!隻眼の坂東武者、鎌倉権五郎景政を大解説

歌舞伎の引幕・定式幕

それを見れば誰もが「歌舞伎!」と連想できるほど、歌舞伎のシンボルになっているのが、三色の縦縞のデザインの「定式幕(じょうしきまく)」と呼ばれる引幕です。定式幕は、「いつも使われている幕」という意味。定式幕は、幕を引く人が手動で左右に開け閉めする引幕で、現在でも手動で開け閉めされています。

絵では、舞台に向かって左上に定式幕がぶら下がっていますね。

江戸時代、芝居小屋の引幕は、中村座・市村座・森田座の「江戸三座」と呼ばれる幕府公認の芝居小屋だけに許されていた名誉あるものでした。それ以外の小芝居では、引幕の使用は許されていなかったのです。

定式幕の三色の配列は各座によって異なっており、中村座は左から黒・白・柿色、市村座は黒・萌葱(もえぎ/濃い緑色)・柿色、森田座は黒・柿色・萌葱の順序でした。

現在の歌舞伎座の定式幕は黒・柿色・萌葱、国立劇場の定式幕は黒・萌葱・柿色の並びで、それぞれ森田座、市村座スタイルを踏襲しています。中村座スタイルの定式幕は、平成中村座などで使われています。

舞台の一部である花道

舞台下手(しもて/客席から見て左側)から揚幕(あげまく)まで、舞台と同じ高さで、客席を縦断する通路を「花道」と呼びます。歌舞伎では、登場人物の出入りに使われますが、「つらね」と呼ばれる長台詞や見得や六方などに使われることもあり、歌舞伎の演出では重要な舞台装置です。花道が誕生したのは、貞享・元禄年間(1684~1704年)頃で、享保年間(1716~36年)頃から本舞台の延長として定着します。幅は劇場によっても異なりますが、5尺(約1.5m)程度です。

花道の語源は、役者への纏頭(はな/プレゼントやご祝儀)を置いた場所、民俗芸能の花の舞の演者の通路など諸説あるようですが、根拠に乏しく、むしろ、役者という「花」が通る道の華やかさを意味する命名と考えるのが妥当なのかもしれません。

江戸の芝居小屋では花道のすぐそばまで客席があったので、観客が花道に登場した役者に手を伸ばしたりすることも日常茶飯事だったのだとか。

庶民向けの土間席

芝居見物の料金は時代によって異なりますが、元禄年間(1688~1704年)の江戸三座の一人あたりの料金は、土間席は3.6匁(もんめ/3.6匁は約6000円)、桟敷席は35匁(約5万4000円)くらいでした。桟敷席の値段は米3俵に値するほどで、庶民には手の届かない高嶺の花。庶民は土間席と呼ばれる一般席で観劇しました。

土間席では、「半畳」という敷物を5文(約150円)で借ります。半畳は畳表へ布地を貼った粗末なもので、これを敷いて、座って見物します。半畳は座席指定料のようなもので、芝居に不満があると、見物客は半畳を舞台に向けて投げつけました。芝居を観る目は、庶民も肥えていたのです!

庶民向けの土間席は、舞台を囲むように設けられていました。四角く区切られているので、枡席(ますせき)と呼ぶこともあります。屋根がなかった頃の名残で土間と呼ばれますが、きちんとした屋根が作られた芝居小屋となって雨天でも上演できるようになると、板敷きになりました。

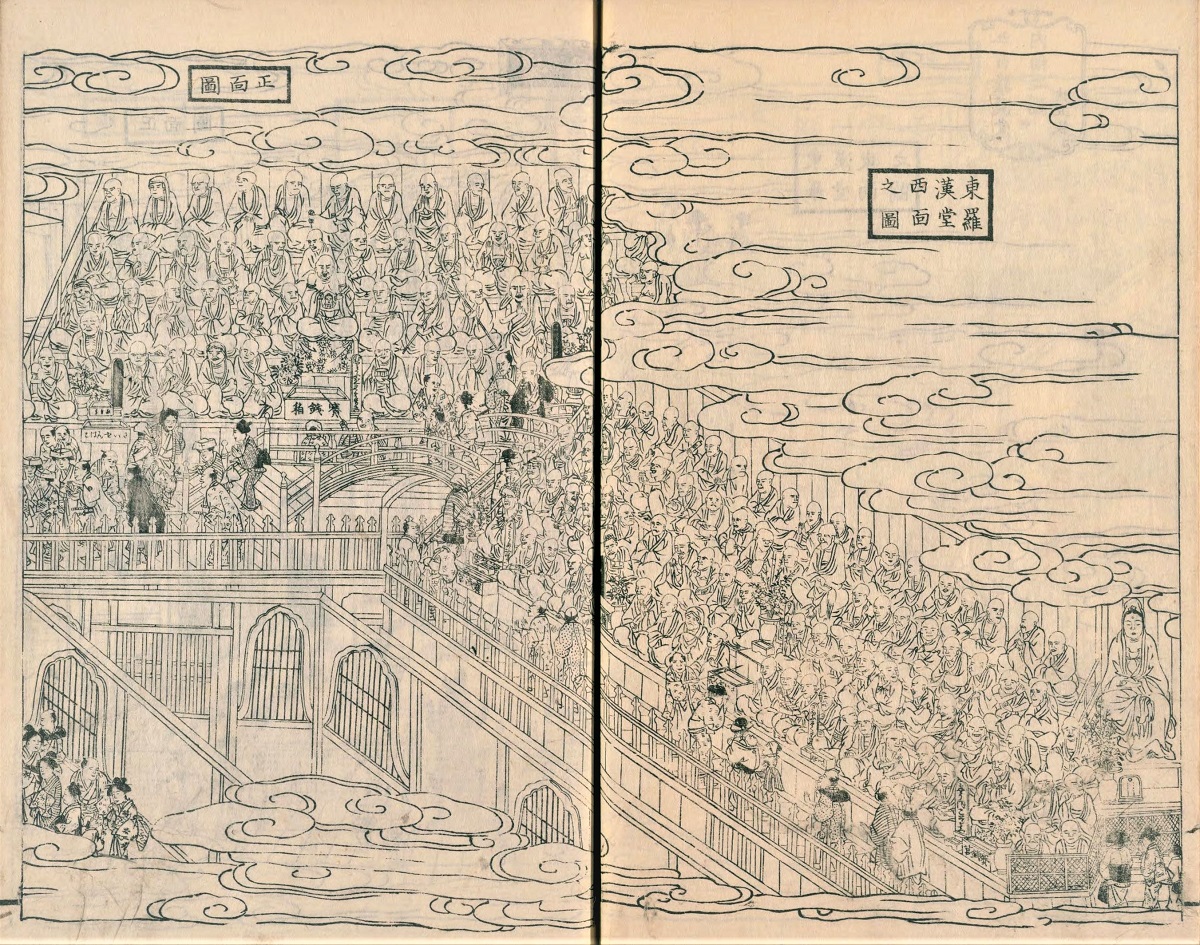

芝居通向けの羅漢台

土間席でも、中央付近は数人ごとに仕切られていますが、舞台の左脇付近は仕切り板がほとんど見えず、観客がぎゅうぎゅう詰めになっています。仕切り板のない所は「切落(きりおとし)」と呼ばれるリーズナブルな席になります。

さらには、舞台下手(舞台に向かって左側)の奥にも観客がいるのがわかりますか?

ここは一番安価な席で、下は立ち見の「羅漢台」と呼ばれる席、上は「吉野」と呼ばれる席です。「羅漢台」は、観客がぎっしり立ち並ぶ様子が本所・五百羅漢寺の五百羅漢像に似ていることから、「吉野」は舞台の上に飾る桜が目の前に来て、桜の名所・吉野のようだということからこのように呼ばれるようになったと言われています。

この場所からは役者の背中しか見えなかったと思われますが、それでも「歌舞伎を楽しみたい!」という芝居好きの方々のようです。時には、観客が舞台上にまではみ出すこともあったのだとか。

五百羅漢寺は、本所五ツ目(現・江東区大島)にあった寺院です。江戸末期、暴風雨や地震により荒廃し、現在は小さなお堂を残すのみです。

画像を見ると、芝居小屋の羅漢台に観客がぎっしりと立ち並ぶ様子は、確かに、五百羅漢寺の五百羅漢像に似ていますね。

高嶺の花の桟敷席

舞台の左右には、桟敷(さじき)席と呼ばれる高級席があり、数人ごとに区切られた空間となっています。

桟敷は上桟敷、下桟敷の上下に分かれていますが、下桟敷には建物の強度を高めるために2本の横木が取り付けられています。下桟敷の客は、このすき間から舞台を観たのですが、その様子が鶉(うずら)の飼育小屋に似ていることから、下桟敷は「鶉桟敷」とも呼ばれました。

上の桟敷席には、「揚げ帽子」をかぶって着飾った女子グループがいます。「揚げ帽子」は、細長い布を頭に巻き付けて帽子針で止めたもので、武家や裕福な女子が外出時の塵よけとして使っていました。

飲食しながら芝居見物する慣習の終焉

客席で飲食をしながら芝居見物をする慣習がなくなったのは、明治時代になってから。

明治44(1911)年、東京に帝国劇場が開場。帝国劇場では、食堂や休憩室を設けて芝居茶屋をなくし、場内で飲食を禁止したことで終了しました。

現在は新型コロナ感染症の拡大防止・拡大予防のため、劇場内客席での飲食は禁止されています(必要最低限の水分補給は可)。

以前の歌舞伎座では、休憩時間は客席での飲食は可でしたが、周りへの音などの配慮もあって、上演中にお弁当を食べることは控える方が多かったように思います。そう言えば、飲食の制限があるので「お土産にしてください」との案内がありますが、現在でも劇場で「かべす」が売られていますね。

「江戸時代の芝居小屋のおおらかな観劇スタイルも悪くないかも。でも、私は舞台を集中して観たい派かな?」なんて、この記事を書きながら思ってしまいました。

主な参考文献

- ・『日本大百科全書』 小学館 「花道」「江戸三座」の項目など

- ・『日本のお弁当文化:知恵と美意識の小宇宙』 権代美重子著 法政大学出版局 2020年4月

- ・『江戸の食大図鑑:和食の原点は江戸にあり!』 洋泉社 2015年5月

- ・『江戸の暮らしがもっとわかる歌舞伎案内:歌舞伎を知らずして江戸を語るなかれ!』 洋泉社 2013年4月

スタッフおすすめ書籍