歌舞伎の象徴的な演出のひとつである隈取。白塗りに紅と墨で施した大胆な見た目は、強烈なインパクトを残し、見る者を惹きつけます。

では、その隈取には一体どのような意味があるのでしょうか?今回は、日本橋にある『歌舞伎太郎』の講師・立花志十郎さんに取材し、隈取について詳しく伺ってきました!

役柄の「らしさ」を引き出す歌舞伎の化粧

そもそも歌舞伎には、隈取をはじめとしたさまざまな化粧方法がありますが、立花さん曰く、それらはすべて「らしさ」を追求するためのものなのだそうです。

「歌舞伎はよく“らしさ”の芸能といわれます。例えば女形だからって、別に女性をまねているわけではないんです。男が演じるので、女にはどうやったってなれないし、いくら高い声を出しても女性とは違う。大事なのは、いかに女性らしく見せるかなんです」(立花さん)

女性だったら女性らしく、老人だったら老人らしく、悪人だったら悪人らしく。化粧はもちろん、衣装や所作も含め、それらがどういったキャラクターなのかをストレートに描き出すことが、歌舞伎の根本的な考え方とのこと。そのため、主要人物は化粧でしっかりキャラ立ちさせていますが、逆に個性を出す必要がない取り巻きの演者たちは、ほぼすっぴんで舞台に立っており、しっかり区別されているのだそうです。

隈取の役割とは?

江戸時代、初代市川團十郎が坂田金時を演じる際に、全身を赤く塗って演じたのが始まりとされている隈取。では、歌舞伎の化粧の中では一体どのような役割を果たすものなのでしょうか?

歌舞伎のジャンルは、大きく分けて世話物(江戸時代における現代劇)と時代物(江戸時代における時代劇)がありますが、隈取は基本的に後者のみに使われるものなのだそうです。

「そもそも隈取は、歌舞伎の化粧の中では特殊なものなんです。並外れた正義感や超人的な力を持っているとか、そういった特異なキャラを際立たせるために施されているのが、隈取。これは漫画やアニメ的なものになるんですが、主人公っていかにも主人公らしい奇抜な髪型や服装をしてたりするじゃないですか。普通じゃない役だから普通じゃない姿をしている。でもそこに突っ込む人はいなくて、そんな無茶な容姿が許されているのが漫画やアニメであり、歌舞伎なんですよね」(立花さん)

時代物は、面白さやインパクトを出すためにあえて誇張し、非現実的な演出になっているものが多いのだそう。隈取もそのひとつ。

一方、世話物は江戸時代における現代劇であり、作り手でもある町人たちの身の回りで起こった事件や騒動などがテーマになっています。そのため、逆にこのような極端な誇張はなく、必要最低限の化粧のみのシンプルな装いで、情景をリアルに描いています。

さらに、隈取の色もキャラクターを演出するための大事なポイント。

「基本的に隈取には、赤、青、茶の3種類があります。赤は、正義感あふれた熱血さを表現するヒーローカラー。よく戦隊ものなどでもリーダーに赤が使われていますが、そういったイメージは実は歌舞伎に端を発するものだったりします。逆に、悪人は冷血さを感じさせる青を使って、禍々しさを演出。歌舞伎においての悪人は、だいたい公家や権力者など大きい役になるものが多いです。そして、茶は代赭隈(たいしゃぐま)とも呼ばれ、人以外のものに施す色。土蜘蛛の精など、動物や神の化身のような役どころが多いです」(立花さん)

さらに、同じ役でも舞台の途中で化粧が変わることもよくあるのだそう! 例えば、劇中で良い人が悪い人に心変わりすると、キレイな顔だったのが、次に出てきたときは悪役の顔になっているなんてことも。その場合は、化粧はもちろん、髪型や衣装など、心境とともに変わる見た目の変化にも注目です。

隈取で使う道具とその手順とは?

役柄のキャラクターを際立たせ、リアリティのある容姿を演出する歌舞伎の化粧。

ここからは、実際に隈取はどのように行っているのか、化粧方法について手順を追ってご紹介します!

【道具一覧】

①スポンジ ②鬢(びん)付け油 ③おしろい ④紅 ⑤肌色

⑥墨 ⑦太白 ⑧筆 ⑨はけ ⑩椿油

1.下地を作る

まずは土台を整えるところからスタート。いわゆる化粧下地の役割を果たすのが、鬢付け油です。

おしろいは、そのまま塗るだけだとどうしても地肌が透けてしまい、真っ白にはならないとのこと。そのため、鬢付け油を下地に使うことで、おしろいとの密着力を高め、ムラのない白肌に仕上げることができるのだそうです。あわせて、隈取では基本的に自眉を使わないので、太白(たいはく)と呼ばれるロウで、眉毛をペタッと潰すように固めます。

2.おしろいを塗る

おしろいは水で溶いて、一気に顔に塗っていきます。急がないと乾いてムラになるため、ここはスピード勝負。一通り塗ったら、スポンジでポンポンと叩いて水分を取り、下地の油とおしろいの粉を密着させます。

ちなみに、頭にかぶる羽二重(はぶたえ)と額の境目や、つぶした眉部分には肌色のドーランを塗って、色をなじませます。

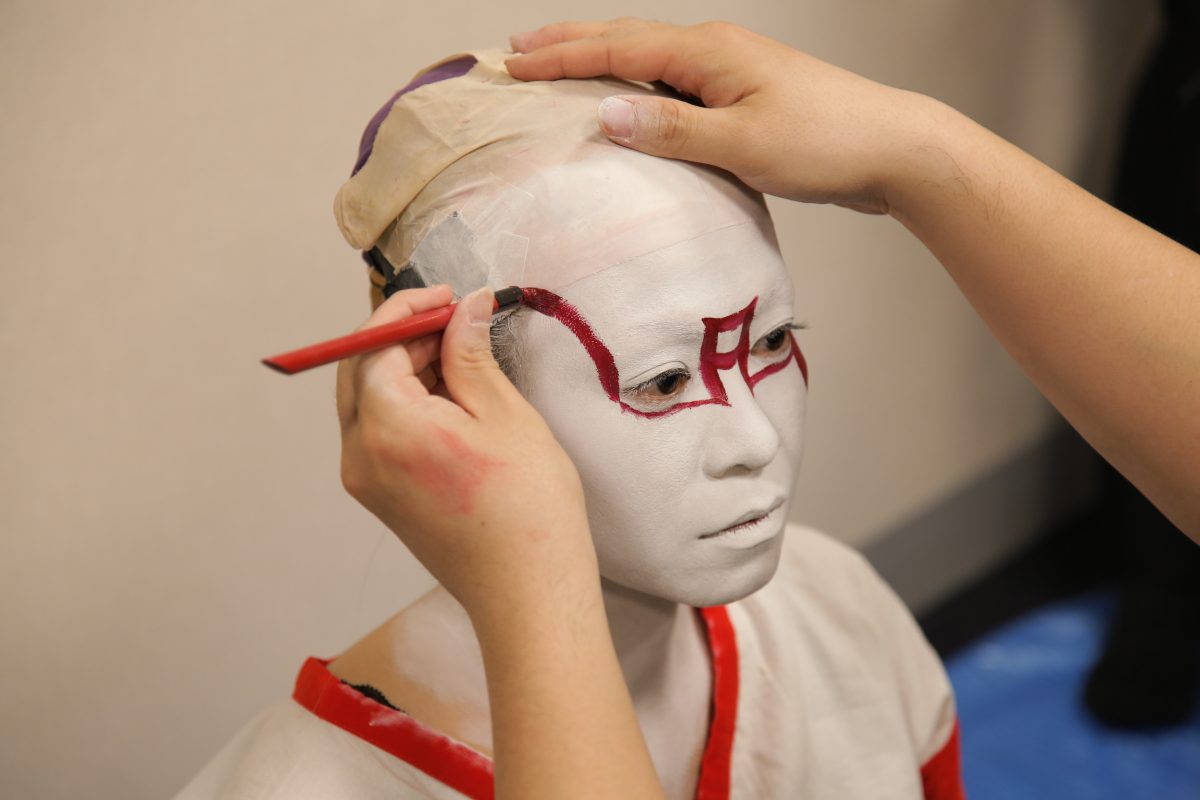

3.紅と墨で隈取を入れる

最後は、紅と墨の出番。隈取は、ただラインを引いているというわけではなく、顔の筋肉や骨の隆起に沿うように描いて、表情に立体感を出します。ポイントは、紅をきちんとぼかすこと。そうすることで、いかにも「描きました!」という顔ではなく、内面からにじみ出てくるようなリアルな表情に仕上げられるそうです。

そして、墨でポイントになるのが、口元と目元。

「口元は、力強いへの字になるように、紅で自分の口より大きく描き、その内側に墨を入れます。これを『口を割る』といいます。

そして目元は、下まぶたに墨で線を描いて目力を出します。いわゆるアイラインのようなものですね。これを『目張り』といいます。豪快さを表す場合は、下の写真のように本来の下まぶたの位置より少し下に線を描いて、あえて白い部分を残します。こうすることで、より目を大きくみせることができるんです。

歌舞伎の化粧は、一回土台を白く塗ってフラットにするので、自分の元の顔を生かさないで描くことも可能。どんな顔にもなれるので、補正の技術が大いに生かせるんですよ」(立花さん)

ちなみに、隈取の化粧は荒々しく仕上げる方が良いのだそう。隈取を施す役柄は、豪快な性格を持ったものが多いため、一見雑に見えるくらい大胆に仕上げる方が、役柄の個性にマッチします。

今回は、プロに化粧をしてもらう『歌舞伎太郎』の体験講座の様子とともに手順をご紹介しましたが、本来はヘアメイクさんではなく役者自身が行うもの。10分~15分ほどでササッと仕上げるそうです。

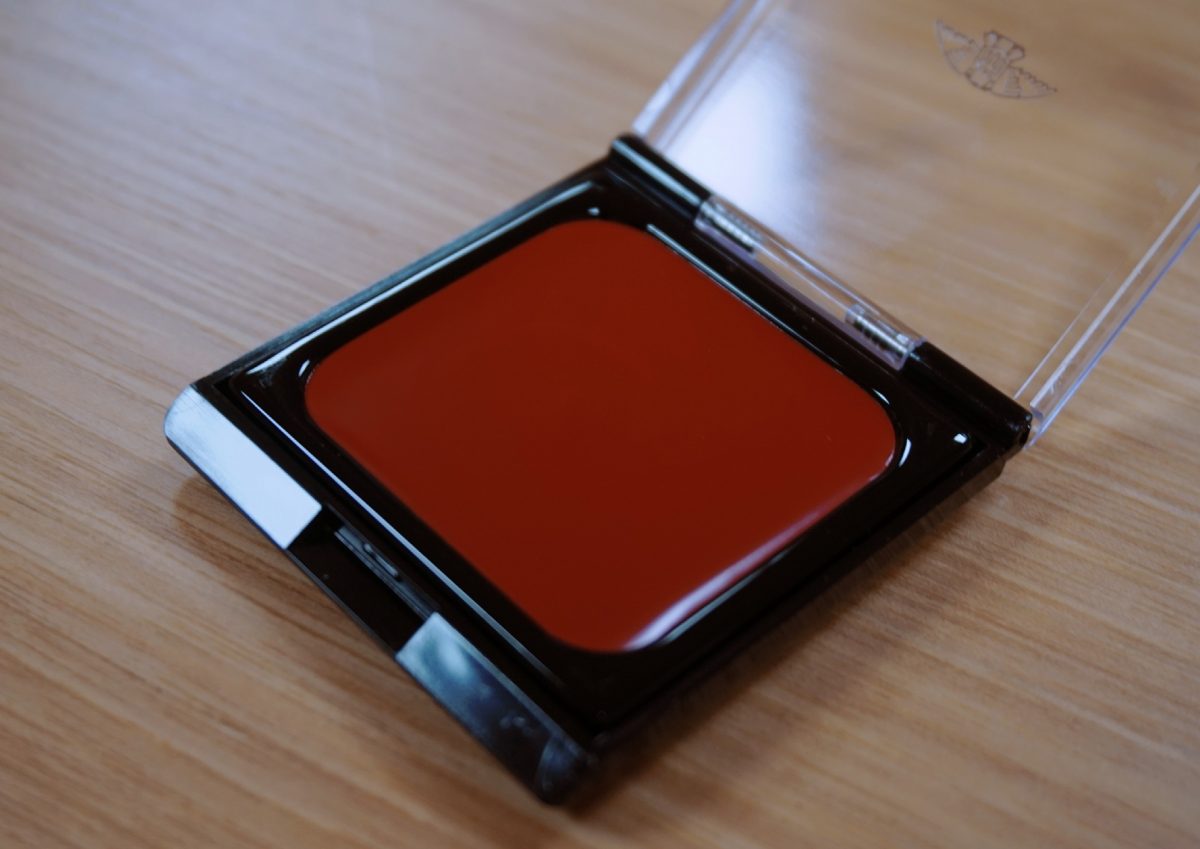

役者のこだわりが詰まった「紅」

隈取の化粧において、役者さんたちが特にこだわっているのが紅。隈取の紅に限っては、市販のものをそのまま使うのではなく、自分たちで色味を調整して使うのが通常なのだそう。

しっかり存在感を出せる濃いものが好まれるので、日本画の顔料と混ぜたり、少し墨を足したりして、理想の色を作っているそうです。

他にも、墨やおしろいにも役者さんなりの工夫を加えていることがあるようで、まさに化粧を究めることも芸の一環なのだということが感じられます。

役柄の性格や心情を美しく描き出す歌舞伎の化粧。他にも、衣装や所作などで、より鮮明にキャラクターを表現し、大衆をその演目の世界に引き込みます。歌舞伎を観る際は、ぜひ化粧にも注目してみてはいかがでしょうか?

立花志十郎 国立劇場歌舞伎俳優養成所出身。日本舞踊宗家立花流師範。NPO法人伝統文化みらい塾代表。 『歌舞伎太郎』での講師をはじめ、各方面での公演や歌舞伎の指導、ワークショップの企画運営などを行い、伝統芸能や文化の普及と発展に努めている。

歌舞伎太郎DATA

今回ご協力いただいた『歌舞伎太郎』では、歌舞伎体験ワークショップや講座などを展開。「古典に忠実に」というコンセプトのもとで、正統な形で自ら体験しながら知識を増やせるオリジナルプログラムが用意されています。直近では歌舞伎の演技体験ができるワークショップ実施される予定なので、気になる方はぜひ足を運んでみてください!

住所:東京都中央区日本橋本町4-1-13 スリーピー日本橋ビル7F

アクセス:東京メトロ銀座線「三越前駅」徒歩3分,東京メトロ半蔵門線「三越前駅」徒歩5分,JR総武線快速「新日本橋駅」徒歩1分

TEL :03-6262-5151

公式サイト:http://kabukitaro.jp/

<直近のワークショップ情報>

■歌舞伎体験ワークショップ(終了しました)

日程:9月10日(火)19時~

■「セリフ教室」~歌舞伎の名作をセリフ朗読劇で~

日程:9月30日(月)~

※新規講座