逃げても駆けても追ってくる、「歯痛」。

それは時代性別に関係なく、すべての人類が戦わなくてはならない根深い問題である。

耳目口科医の歴史は古く、奈良時代にまで遡ることができる。江戸時代になると名のある口中医が現れはじめる。なかには大名に召し抱えられて藩医になる者もいたが、患者のほとんどは上流階級層だったという。

口中医の技術は門外不出で他人に漏らしてはならず、免状を許可する証に弟子に秘伝書を筆写させていた。では庶民の歯は誰が診てくれるのかというと「入れ歯師」である。入れ歯師は庶民を相手に歯痛の治療、抜歯、入れ歯づくりを生業にしていた。一説によれば、入れ歯師は仏師からはじまったと考えられている。

いったい、当時の入れ歯とはどんな代物だったのだろう。なぜ仏師は歯科医に転職したのだろうか。当時の入れ歯のお値段もだが、口外禁止の入れ歯の制作方法も気になる。

ということで今回取り上げるのは、知られざる江戸の入れ歯事情。磨き上げた技術を活かして江戸のお口を守っていた元・仏師たちの裏側を覗いてみたい。

江戸時代の歯治療

遺跡から出土した縄文時代の頭蓋骨には虫歯の痕跡があったそうだ。縄文人も虫歯に悩んだのだろうか。歯が痛むとき、昔の人はどのように対処していたのだろう。

『智慧海』や『二宮口科傳書』など江戸中期の歯治療を知る手がかりとなる貴重な資料には、口中医や入れ歯師、ときには祈祷師によって行われた歯治療法の場面が記されている。遠い昔から人類は歯痛に悩まされていたらしい。そしてその都度、神仏に祈ったり、祈祷師にお祓いをしてもらったり、鍼灸に頼ったりしてきたのである。

この時代、人びとが歯を失う最たる原因は意外にも虫歯ではなく「歯草(はくさ)」だった。歯草とは江戸期の病名で、現代で言うところの歯周病である。息が臭くなることから歯草あるいは歯瘡と呼ばれた。

江戸時代では麻酔をせずに歯を抜くのが一般的だったようで、口中医や入れ歯師たちは、各々の方法で自分の患者の歯を抜いていた。そのほとんどは眼を背けたくなるような方法だ。弓と矢で抜いたり、釘抜き型の鉗や歯鋏で掴んだり、鉄棒を歯に当てて石で叩いたり……聞いているだけで奥歯がガチガチ鳴りだしそう。

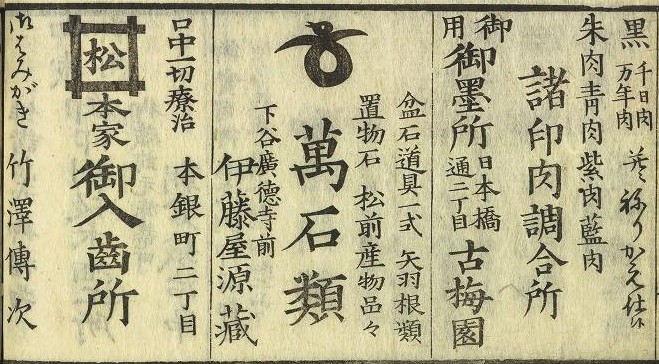

江戸中期になると歯みがきは庶民のあいだに広まっていく。薬や歯みがきを売り歩く、歯みがき売りの茗荷屋紋次郎の口上は「人のからだ中で、歯ほど大事な物は無イ」(『浮世くらべ』(1775年))だった。

きっと、いなせな若衆はモテたいばかりにせっせと歯をみがいたことだろう。文化・文政時代には100種類以上もの歯みがき粉が売り出されたというから、人びとがどれほど熱心に歯を磨いていたかがよく分かる。それでなくても、あの恐ろしい抜歯は避けたいし、なにより医者に診てもらうのはお金がかかりすぎる。とはいえ、失われた歯は戻らない。しかし案ずることなかれ。手先が器用な日本人のつくる入れ歯は職人の腕が光る逸品だ。というのも、江戸の入れ歯は仏師がつくっていたのである。

木彫り職人の意外な転職先

木彫りの入れ歯は室町末期頃に生まれ、江戸時代になると入れ歯を彫る専門の入れ歯師が登場する。森林資源が豊富なこと、手先が器用な国民性も相まって生まれた日本の木製の入れ歯からは緻密な木工技術が見てとれる。一説によると、入れ歯師は仏師から始まったとされている。

入れ歯師誕生の経緯は定かではないが、仁王像の歯や能面の歯を彫刻していた仏師が自分の歯が欠け落ちた際に仕事場に落ちていた木の端で歯の形を作り、欠けた箇所にはめ込んだのが始まりではと考えられている(『江戸の入れ歯師たち』)。日本では仏師や面打ちといった木彫技術に携わる人が、身内など比較的に近しい人の注文に応じて義歯をつくっていたとの説もある。

秀でた木彫技術が入れ歯製作に応用されていたのかどうかは、資料が少ないために分からないが、入れ歯師と歯科医が混在していた時代である。仏師や能面師の技術を持つ者のなかには、副業で入れ歯つくりをしていた人や転職先に入れ歯師を選んだ人がいたかもしれない。

口外禁止の入れ歯づくり

じつは、入れ歯師が彫った入れ歯は多数現存している。

日本最古の入れ歯は天文七(1538)年に74歳で亡くなった和歌山県・願成寺の尼僧、通称仏姫(ほとけひめ)が使っていたもので、前歯を含めてすべてが木で彫られている。当時すでに上顎の粘膜に吸い付く形でつくられていたというから、技術の高さに驚かされる。

木の入れ歯は使いにくそうに思えるが、これがなかなか良いらしい。そう語るのは、木製の入れ歯を使用していた江戸後期の本草家(本草とは中国の薬学のこと)、佐藤成裕である。佐藤成裕は自身の随筆『中陵漫録』で次のように記している。

「総入れ歯は拓殖(つげ)でつくり、蝋石で彫った歯を植える。ヒトの抜けた歯を漆でつけるのが最も良い。木の総入れ歯なら蛸だって食べられる」

入れ歯づくりの工程は秘伝なので、その製作手順を詳細に知ることは難しいが明治時代の入れ歯師・須田松兵衛に聞き取りした記録が残されているので簡単に紹介しよう。

入れ歯の型どりに使用するのは、柔らかくした蜜蝋。この陰型に松ヤニやごま油、石灰、蝋などをまぜたものを流し入れて陽型を作製する。入れ歯に使うのは櫛でおなじみの柘植のほかに梅、杏子など。なかでも硬質で弾力性のある柘植は入れ歯製作の緻密な加工にふさわしいとされていた。

陽型を素材に合わせて彫り、患者の口の中にあてつつ朱や炭を塗り、当たりをみながら削っていく。入れ歯には人口の歯をはめこんだ。この歯は男性用入れ歯なら動物の骨や象牙、女性には黒檀や黒柿が選ばれた。仕上げにトクサやムクの葉で表面を磨き、漆で色付けしたら完成。

完成までにかかる日数は4、5日ほど。ちなみに作業はすべて対面で、イスに座るのではなく畳のうえで行われた。遠方の患者は、近隣の宿に泊まって仕上がりを待ったという。象牙に漆。職人がひとつひとつ手作業で仕上げたオーダーメイドの入れ歯である。おそらく患者はドキドキしながら完成を待ったことだろう。

高い? 安い? 馬琴の入れ歯の気になるお値段

とはいえ、江戸の庶民には入れ歯は高価すぎる買い物だった。この時代、庶民は気軽に医者にかかることすらできなかったのである。身体の不調は鍼灸治療や按摩、あるいは薬に頼るのが一般的だった。

入れ歯に関していえば、明治中期まで入れ歯はある程度経済力のある階級の人のみが使えるものだった。稼ぎも蓄えも低い庶民は歯痛を我慢するか、抜いてもらうか、民間療法でどうにかするしかなかった。歯が抜けたら、諦めるしかない。

資料によれば、安政年間(1854~59年)頃の診察料は現在の金額にするとおよそ2万5千円から5万円ほどだという。場合によっては医師の往診料と、そのための駕籠代も請求されたから、患部を診てもらうだけで10万円は覚悟したほうがよさそうだ。

だから江戸時代後期の読本作者・滝沢馬琴は入れ歯を手に入れることのできた数少ない幸運な人物だったといえよう。彼の日記によれば、馬琴が購入した入れ歯は総額「一両三分」。前金で一両一分、残りの二分は入れ歯が出来あがった際に支払う約束をしたという。当時の一両を現在の物価に換算すると総額22万4000円ほどになる。(当時の大工の一ヶ月の収入は二両)とはいえ、当時の入れ歯の値段は相手次第で適当に決められてしまうほど曖昧で、男女でも値段がちがったらしい。

おわりに

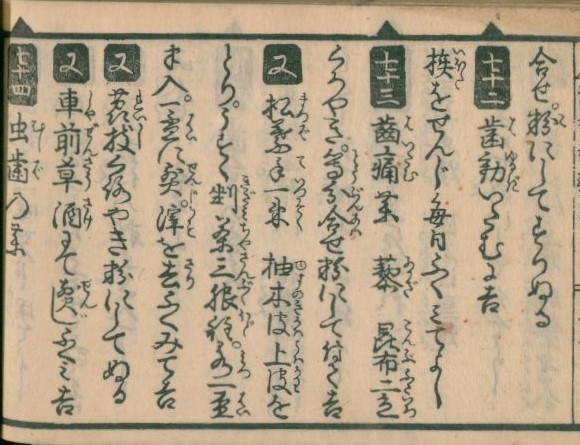

『救民妙藥集』 文化3年 (国立国会図書館デジタルコレクションより)

ところで、もしあなたが歯痛に悩んでいるなら東京・新橋駅烏森口の日比谷神社へお詣りするのをおすすめする。ここには歯の痛みに効くことで知られる「違い鯖の小絵馬」があるのだ。この辺りはかつて鯖や鰯がよく獲れたそうで、歯痛に悩む人は鯖を食べることを一年間絶って願をかけたという。

願かけで治らなければ江戸時代の民間療法が役にたつかもしれない。水戸光圀が藩医の穂積甫庵(ほづみほあん)に命じて作らせた薬草の効能と使用法を記した庶民向けの手引書に『救民妙薬集』(1693年)がある。この本によれば、歯が痛むときは藜(あかぎ)と昆布の粉末を混ぜてつけるのが良いそうだ。ほかにも葱の白根をごま油で煮たものを口に含むとか、杉や檜の脂を丸めて歯の穴に入れたり、焼酎で口をすすぐことが提案されている。松葉と柚子の木の表皮を薄くきざんで煎じて含むのも効くという。効果のほどは定かではないが、口の中はさっぱりしそう。

江戸中期の民間療法は現代人からすると奇異に思えるものばかりかもしれない。それでも時代を超えて歯痛に悩む者同士、神頼みしたくなる気持ちは分からなくもない。何はともあれ、今を生きる私たちはまず歯医者へ行くのが良さそうだけれど。

【参考文献】

大野粛英 『歯 ―ものと人間の文化―』 2016年、法政大学出版局