最近のレトロブームにのって、おやじギャグが盛り上がっていますが、こういったダジャレを歌にして詠んだ「狂歌」が江戸時代にも一世を風靡しました。この火付役となったのが大田南畝(おおたなんぽ)です。

南畝は、下級幕臣の家系に生まれながらも、文才に秀でており、狂歌師、後に戯作(げさく)なども執筆する多彩な顔を持っていました。本名は、大田直次郎、号を南畝 (なんぽ) 、狂名を四方赤良 (よものあから) 、晩年には、蜀山人(しょくさんじん)の名を残しました。

下級武士のうっぷん晴らしに、狂詩にのめり込む

寛延2(1749)年、南畝は江戸牛込中仲御徒町(うしごめなかおかちまち)の幕府御家人の家に生まれます。大田家は御徒として、将軍の外出時、徒歩で護衛をする役目に従事していました。

裕福とは言えない御家人の家系でしたが、幼い頃から勤勉だった南畝は、文化や教養を身に付け、文芸に興味を持ち始めます。15歳の頃、和学・漢学塾を開いていた内山賀邸(うちやまがてい)※1に入門。同じ門下生に、御家人であり、後に戯作者となる朱樂菅江(あけらかんこう)※2や、狂歌師となる唐衣橘洲(からころもきっしゅう)※3らがいました。

言葉のセンスが絶妙!次々と本を出版する文化人に

当時、すでに有名人であった平賀源内(ひらがげんない)に憧れた南畝は、源内に倣い、滑稽を主とする狂詩を作り始めます。それが塾生の間で話題となりました。明和4(1767)年、19歳の時には、『寝惚(ねぼけ)先生文集』として版元の須原屋市兵衛(すはらやいちべえ)から出版されることになります。序文はなんと、源内に書いてもらうという幸運に恵まれました。この本の中には、

貧すれば鈍する世をいかん

食うやくはずの吾が口過ぎ

君聞かずきゃ 地獄の沙汰も金次第

稼ぐにおいつく貧乏暇なし

といった杜甫の詩『貧交行』をパロディにした狂詩『貧鈍行』も掲載され、これがベストセラーとなり、南畝は文芸の道へのめり込んでいくことになります。現代にまで使われている「貧すれば鈍する」や「地獄の沙汰も金次第」さらに「食うや食わず」「貧乏暇なし」などの言葉を生み出した南畝の言葉のセンスには驚かされます。時代の空気を読み、それを表現する才に恵まれていたのでしょう。

明和6(1769)年、21歳ごろから、南畝は、橘洲のもとで同じ塾生仲間たちと開く狂歌会に参加するようになります。この歌会が各地に派生し、山手(やまのて)から下町まで、寄り集まって狂歌を詠むサロンが誕生しました。これらのサロンを『連』と呼び、この連ごとに江戸狂歌の作者を記した名鑑本まで出版されるほどになります。

江戸の町で狂歌が大ブーム。南畝がその中心的存在となる

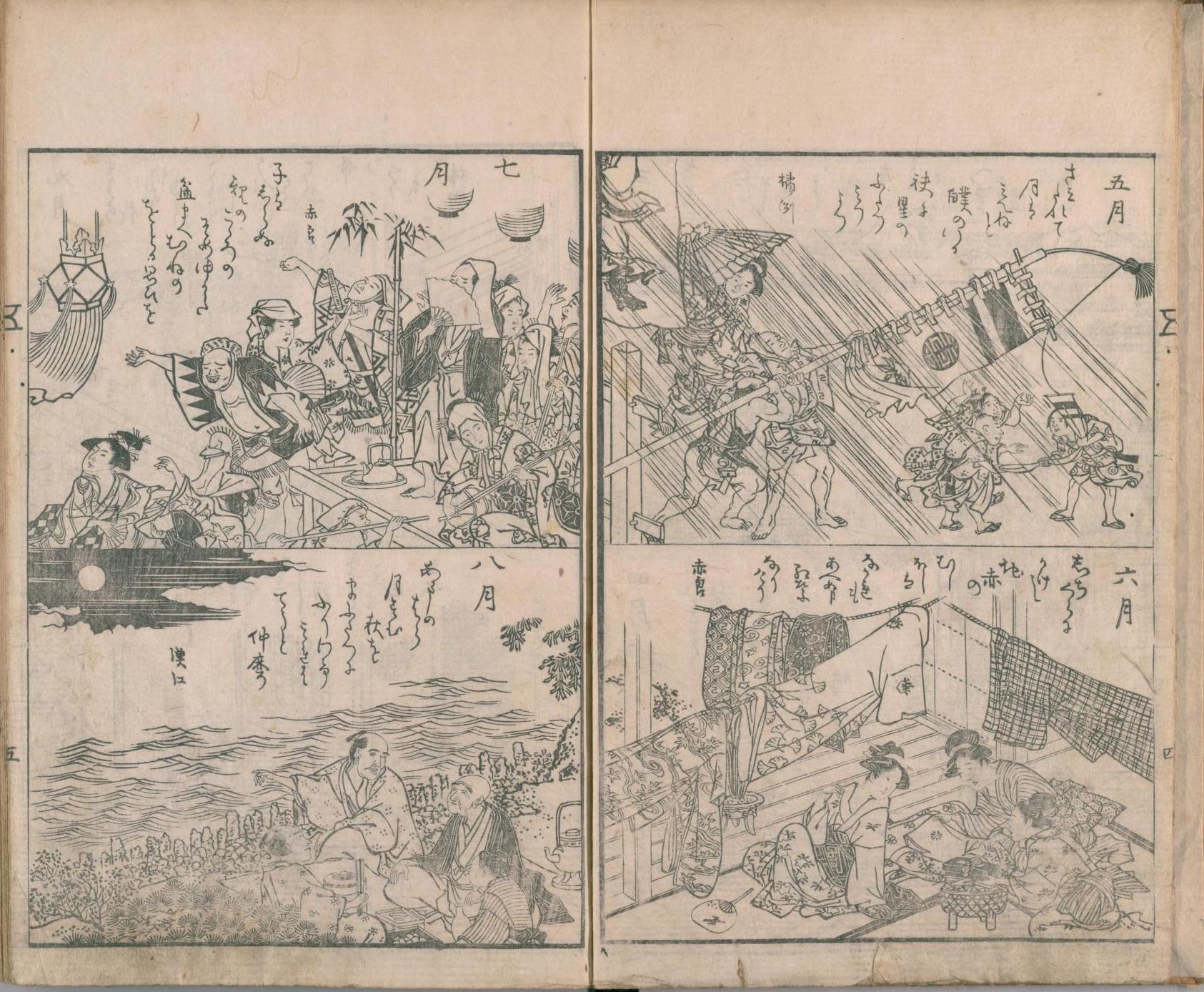

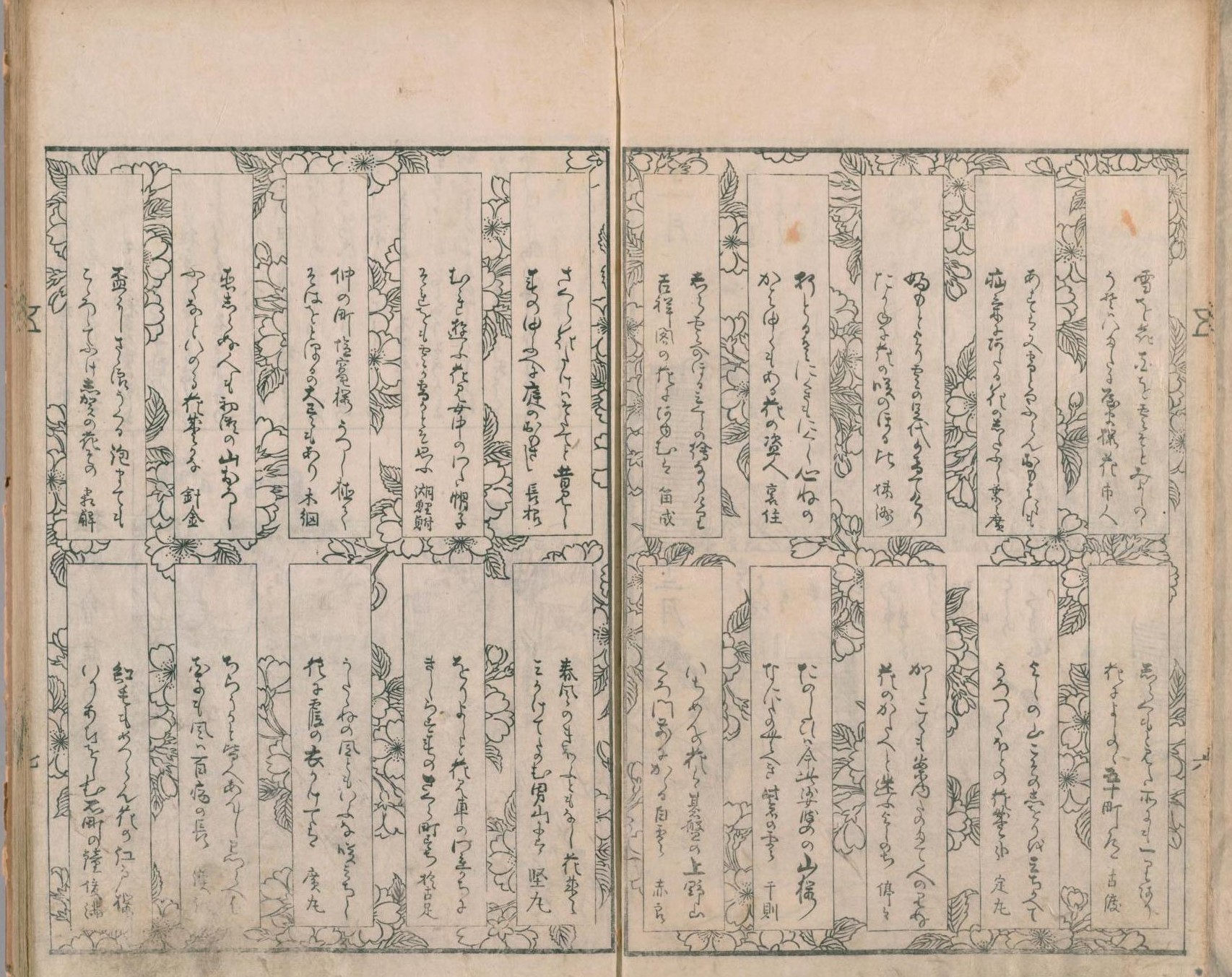

天明(てんめい)元(1781)年には、当時、上方で人気を得ていた黄表紙 (きびょうし)※4の批評もはじめ、文壇の指導的な立場となっていきます。さらに天明3(1783)年、35歳のときに、古人から当時に至る230余人の狂歌を集めた『万載 (まんざい) 狂歌集』の出版が、南畝の人生を大きく飛躍させました。この狂歌集には、歌舞伎や遊郭の人々の狂歌も取り上げたため、狂歌が一気に江戸の大衆文化へと発展します。これがきっかけとなり、天明狂歌の時代といわれる江戸狂歌の爆発的流行がおこりました。

愛弟子の狂歌師には、宿屋飯盛(やどやめしもり)※5や浮世絵師、北尾政演(きたおまさのぶ)こと山東京伝(さんとうきょうでん)がおり、彼らも狂歌師50人の肖像に狂歌を添えた『吾妻曲狂歌文庫(あづまぶりきょうかぶんこ)』を版元である蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)から出版します。

南畝が詠んだ狂歌には、こんな作品がありました。

世の中は 酒と女が 敵(かたき)なり どうか敵に めぐりあいたい

見せしめに手鎖の刑も。吉原を愛したマルチクリエイター・山東京伝の生涯

寛政の改革で、南畝は文芸界から離れる

天明狂歌が花開き、享楽に浮かれていた南畝たちでしたが、青天の霹靂となる事件が起きます。老中、田沼意次(たぬまおきつぐ)の失脚により、天明7(1787)年6月松平定信(まつだいらさだのぶ)が就任。徳川吉宗が行った享保の改革を手本に、風紀の乱れを禁じ、倹約、貯蓄の奨励、異学の禁止などの政策が執り行われました。南畝たちの世俗を風刺する狂歌にもその矛先が向けられ、寛政の改革批判をした狂歌が南畝作だとの噂が流れます。また、狂歌仲間であった旗本の土山宗次郎(つちやまそうじろう)の横領が発覚し、死罪に処せられるなど衝撃的な出来事が起こりました。幕臣であった南畝は、これを機に、狂歌から離れ、仲間たちとも絶縁してしまいます。39歳のときのことでした。

その後は、幕臣としての勤めを中心に、その傍らで漢学の塾などを開きながら、寛政8(1796)年、48歳のときには、試験に合格し、支配勘定(勘定奉行の役人)に昇進します。こうして、完全に文壇と縁を切った南畝でしたが、締め付けが緩まった大坂銅座※6での勤務時代、銅の異称である「蜀山居士(しょくさんこじ)」をもじった蜀山人を号とし、再び狂歌を詠み始めます。心の奥底に閉じこめた狂歌への想いは、やはり捨てきれなかったのでしょうか。

最後まで狂歌を愛し、世の中を笑い飛ばした

晩年には『蜀山百首』とした南畝の狂歌集をはじめ、狂文、漢詩、随筆などが出版され、蜀山人の名は、子どもたちも知るほど、有名になります。時代に翻弄され、仲間も失うという辛さも味わいながら、それでも自らを自由にしてくれる南畝の狂歌は、後世の人々にも大きな影響を与えました。

文政6(1823)年4月6日、75年の生涯を閉じました。辞世の句の一つとして伝わるのがこちら。

今までは 他人(ひと)が死ぬとは 思いしが 俺が死ぬとは こいつあたまらん

最後まで、周りを楽しませ、めでたき笑いを愛した男の人生だったといえます。

アイキャッチ:『狂歌百人一首』より 出典:国立国会図書館デジタルより一部トリミング

参考書籍:『大田南畝 江戸に狂歌の花咲かす』著:小林ふみ子

岩波書店 『江戸の文化人サロン』著:揖斐高 吉川弘文館

『日本大百科全書』(小学館)