エキセントリックな味付けをされている歴史上人物が多い松井優征原作『逃げ上手の若君』の中でも、御簾の向こうから存在感を放つ後醍醐天皇だが、じつは歴史上でもひときわ激しい存在感を放っている。

天皇の中でエキセントリックな人物を挙げるとしたら、「後白河天皇」「後鳥羽天皇」「後醍醐天皇」の3大GOを挙げる人も多かろう。

後白河天皇も、後鳥羽天皇もかつて解説したが、今回は後醍醐天皇について語ろう。

後白河法皇とは?人物解説!西田敏行演じる男はフリーダムでクセがスゴい【鎌倉殿の13人予習シリーズ】

全裸で乗馬!?尾上松也演じる後鳥羽上皇が西面武士を作った理由とは【鎌倉殿の13人】

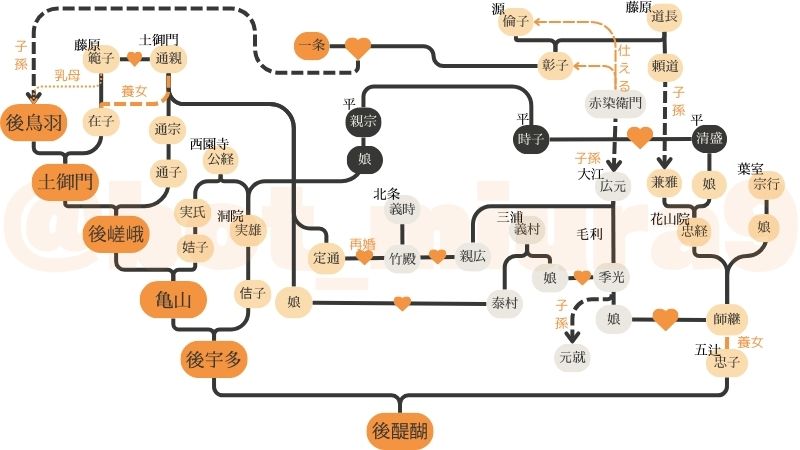

後醍醐天皇の系譜

後醍醐天皇は後鳥羽院の子、土御門(つちみかど)院の孫の孫にあたる。

和樂webの読者原は、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』や『光る君へ』を観ていた者も多いと思われるので、そこら辺の人物も入れ込んでみたぞ!

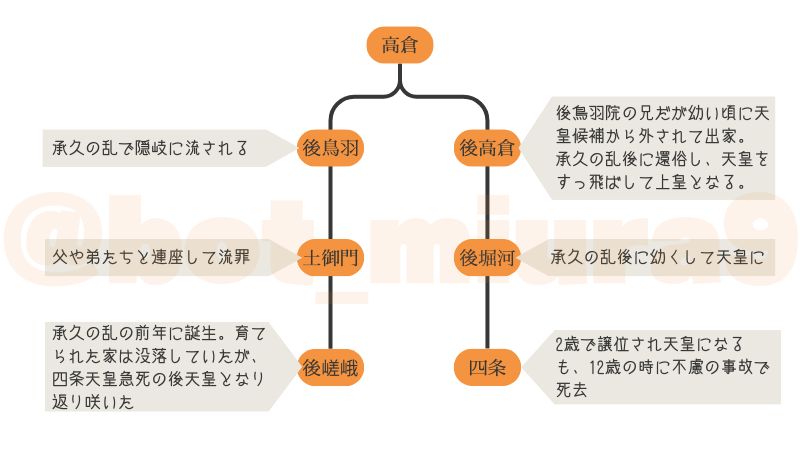

後鳥羽院が承久の乱の後に沖に流されて、その子息たちも流罪となった。そしてその後、「後鳥羽院の子孫は天皇にしないことにしよう」ということになった。そして「次の天皇をどうするか」という問題には鎌倉幕府も深く関わるようになる。

後鳥羽院の流罪の後は、後鳥羽院の兄の子である後堀河(ごほりかわ)天皇・その子息である四条(しじょう)天皇と続いたが、四条天皇は幼くして亡くなってしまい、他に後を継げる皇子もいなかった。そこで白羽の矢が立ったのが、土御門院の子息・後嵯峨(ごさが)天皇だ。

後鳥羽院の子孫を二度と天皇にしないと決めたはずなのに、後鳥羽院の孫が再び天皇になった理由は、「土御門院の子だから」だ。

本来、土御門院は承久の乱に積極的にかかわってなかったから、幕府からもお咎めナシのはずだったんだ。しかし土御門院自らが「父が流罪となるのに、その息子の私がなぜ京に留まれるのでしょうか?」と言って自ら流罪を望んだといった経緯があったんだ。だから土御門院の血筋なら罪はない、という理屈なのだ。

両統迭立

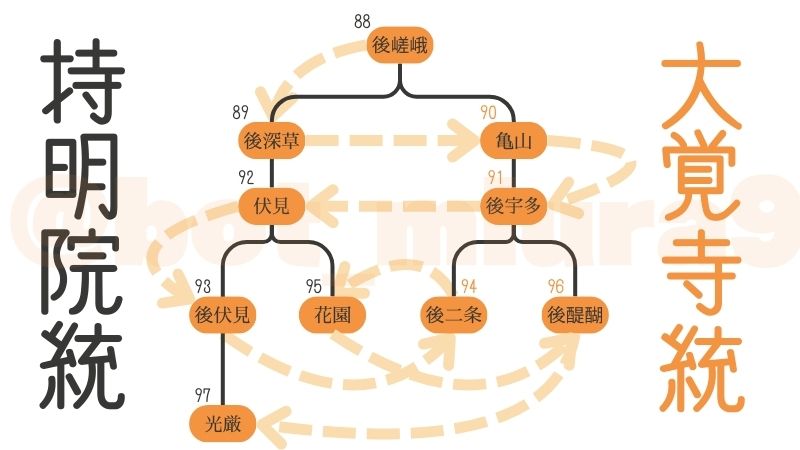

さて、そんな後嵯峨天皇から後醍醐天皇に続く際に、朝廷側の歴史にも動きがあった。

後嵯峨天皇は、寛元4(1243)年、当時4歳の第三皇子の後深草(ごふかくさ)天皇に位を譲った。その後深草天皇には同母弟である第七皇子がいたんだ。どうやら後嵯峨天皇は弟の方を可愛がっていたようでな、元正元(1259)年に11歳の第七皇子・亀山(かめやま)天皇が即位する。

後嵯峨天皇は文永9(1272)年に没するが、その時に「治天の君(ちてんのきみ)」の後継をはっきりと指名しなかった。ちなみに治天の君というのは、院政をとりしきる上皇や法皇のことだ。

そこで鎌倉幕府は、後深草・亀山の母である大宮院(おおみやいん)に後嵯峨の生前の意志を聞き、亀山を治天の君に決定した。文永11(1274)年、亀山は8歳となった皇子・後宇多(ごうだ)天皇に譲位し、上皇として院政を敷くことになった。

以降朝廷では後深草天皇の血筋と、亀山天皇の血筋が交互に天皇となる。

そして後深草天皇の血筋を、継承した邸宅「持明院(じみょういん)」の名を取って「持明院統(じみょういんとう)」。亀山天皇の血筋を、後宇多天皇が暮らした「大覚寺(だいかくじ)」にちなんで「大覚寺統(だいかくじとう)」と呼んだ。

これを「両統迭立(りょうとうてつりつ)」という!

この両統迭立を提案したのが鎌倉幕府らしくてな。元号でピンと来た者もいるかと思うが、当時は蒙古襲来の時期で……こんな大変な時期に天皇が血筋で争われてはかなわんと思ったのだろう。鎌倉幕府はきちんと継承されているか見守る役目を負った。

そして大覚寺統の天皇として……後醍醐天皇が生まれたのだ!!

『逃げ若』までの後醍醐天皇

さて、後醍醐天皇が『逃げ若』の物語が始まるまで、どんな人生を送ったのか。

産まれたのは物語の始まりである元弘3(1333)年の45年前。正応元(1288)年だ。大覚寺統の後宇多天皇の子として生まれる。

兄の後二条天皇が若くして亡くなり、兄の皇子・邦良(くによし)親王がまだ幼かったため、中継ぎとして文保2(1318)年に天皇となった。幼いうちに即位することが多かった時代、30代で即位したのは平安時代中期ぶりだった。

即位した頃は父親である後宇多法皇が院政を敷いていたが、やはり後醍醐ももういい大人だったから、後宇多自身が隠居したかったのか3年後に政治の世界から引退し、後醍醐天皇による独さi……もとい、天皇親政(てんのうしんせい)が始まった。

後醍醐天皇は人材を幅広く確保し、精力的に政務に励んだ。そんな中でふつふつと、甥ではなく自分の子に天皇を継がせたいと考えるようになり、両統迭立を支持する鎌倉幕府を邪魔に思うようになっていったようだ。

正中元(1324)年、後醍醐天皇とその腹心たちが鎌倉幕府を打倒する計画を立てたとして、後醍醐天皇の側近の多くが逮捕された「正中(しょうちゅう)の変」と呼ばれる事件が起きる。

この時点では後醍醐天皇は無罪となり、本当に倒幕を計画していたかどうかは、現代もなお議論されている。

「正中の変」の2年後の嘉暦元(1226)年に皇太子だった後醍醐天皇の甥である邦良(くによし)親王が亡くなり、幕府が皇太子に指名したのは持明院統の量仁(かずひと)親王。のちの光厳(こうごん)天皇だった。

このこともさらに後醍醐天皇の地位を危うくしたので、後醍醐天皇は本格的に倒幕の計画を立てるようになる。これも鎌倉幕府に発覚したので、ついに後醍醐天皇は挙兵するも捕らえられ、隠岐島に流されてしまった。

そして鎌倉幕府は光厳天皇を即位させた。これが『逃げ若』の1年前。鎌倉幕府滅亡に繋がる元弘(げんこう)の乱の始まりである。

隠岐に流されても後醍醐天皇はめげなかった。「退位したとは認めない……オレはまだ天皇だ!」と、持ち前の自己皇帝感を発揮してチャンスをうかがい、翌年に隠岐島から脱出した。

そしてこの強烈な個性を持った後醍醐天皇の元に、鎌倉幕府に不満・不信感を抱いていた武士たちも集まってくる。

それぞれの思惑が偶然に合致した結果、『逃げ若』の物語の冒頭に繋がる。足利尊氏(あしかが たかうじ)は鎌倉幕府側として後醍醐天皇を攻めに行ったのだが――となるわけだ。

これほどまでに複雑な背景はあったのだが、それらを物語上では全く省略することで、何も知らない幼い少年に降りかかった理不尽に感情移入させる第1話となったな。これは名作だと思ったものだ……。

『逃げ若』以降の後醍醐天皇

鎌倉幕府を倒し、天皇の即位にアレコレ口出す邪魔者がいなくなり、後醍醐天皇は光厳天皇を退位させて再び天皇の座についた。というか、後醍醐天皇からしたら「っていうか退位した覚えないしー、なんか勝手に天皇名乗ってる奴排除しただけだしー」ぐらいだったんだろう。

そして「鎌倉幕府との契約……特に光厳天皇時代の契約は無効!!」とし、天皇を頂点とし、天皇がすべてを決め、命令を出し、下々がそれに従うトップダウン式の政治を始めた。この政治体制を、年号から「建武(けんむ)の新政」という。

このトップダウン形式ってのもな……。朝廷の政治システムの基本は、下々の訴えを公家が聞いて、公家が話し合いをして、天皇に報告するというボトムアップ形式だから……。後醍醐天皇がしたことも、数百年と続いた朝廷の政治の根幹を否定するようなもんでな……。

同時代を生きた公家の日記『後愚昧記(ごぐまいき)』では当時を振り返って「やることなすこと全部常軌を逸していたなぁ(*これでも原文を現代コンプライアンスに合わせた表現)」と書かれてしまったぐらいで……。

こんな政治で上手くいくかといえば、誰が考えても当然そんな事はなく、2年ほどで光厳天皇が再び担ぎ上げられて南北朝に分かれたのもさもありなん。

どうして若君は後醍醐天皇についたのか

『逃げ上手の若君』で足利尊氏があれほどバケモノじみて描かれていたので、どんな人外描写で来るかとワクワk……覚悟していた歴史ファンもいただろう。

満を持して時行の前に御簾の向こうから現れた後醍醐天皇は、拍子抜けするぐらい常識的な人間像だったなぁ……。

まぁ、北条時行を「足利尊氏絶対殺すマン」にして、さらに後醍醐天皇も「常軌を逸した(コンプラに配慮した表現)」人物にしてしまったとすると、正直少年向けには複雑すぎるだろう。「なんで時行はこんな後醍醐天皇に頭下げてまで足利尊氏絶対殺すマンしてるの?」って疑問が物語上のノイズになるんだろうなということは想像に難くない。

でも歴史ファンとして「なぜ時行がこんな強烈な後醍醐側についているのか、実際に鎌倉を攻め滅ぼしたはずの新田義貞ではなく足利尊氏を敵としたのか、きちんと物語として描いた上で、物語上でもっと納得したかった……」という気持ちもわかる。

複雑な想いを抱えつつもなぜ足利尊氏だけを敵に定めていたか……。

『逃げ若』でも描かれた通り、『太平記』によると時行は後醍醐天皇に「父があのような最期となったのは自業自得であり、後醍醐天皇のことも、その命令に従っただけの足利尊氏や新田義貞(にった よしさだ)のことも恨んでいません。しかし足利尊氏は後醍醐天皇に背いて明らかに天下を簒奪しようとしています。なので足利尊氏のみを敵とします」と言って後醍醐天皇の元へやってきた。

当時の武士社会の倫理や道徳からしたら『太平記』に書かれた時行の手紙は本心だったのかもしれないし、もっと裏の意図があったかもしれない。あるいは大人たちによる政治的な理由だったかもしれないし、そもそも『太平記』の創作かもしれない。色々な考え方があるものだ。

だがただ一つ言えるのは……。どうやら足利尊氏という男は、「なぜか好かれる時にはとことん好かれて、嫌われる時はとことん嫌われる」という両極端な魅力を兼ね備えた人物だったっぽいんだよなぁ……。これはもう、当時を共に生きていた人にしかわからんのだろうなぁ……。

アイキャッチ画像:

養福摸『後醍醐天皇影』(ColBaseより加工)

参考文献:

『日本大百科全書(ニッポニカ)』(小学館)

『世界大百科事典』(平凡社)

鈴木由美『中先代の乱』(中公新書)

秋山哲雄『鎌倉幕府滅亡と北条氏一族』(吉川弘文館)