日本国内には様々な方言がありますが、大阪弁ほど親しまれている方言はないのではないでしょうか? テレビをつければ、数多くの芸人達が大阪弁で司会や、コメンテーターを務めています。もはや全国区の方言と言っても過言ではないでしょう。しかし、日本が世界に誇る伝統芸能・文楽の語りが大阪弁だということは、意外に知られていないかもしれません。NHK・Eテレ『にほんごであそぼ』出演や、NHK文化センターの講師など、文楽の魅力を伝えようと幅広く活躍中の竹本織太夫(たけもとおりたゆう)さんに、お話を伺いました

「にほんごであそぼ」の1分語り

NHK・Eテレで2003年から放送中の「にほんごであそぼ」は、幼児から小学校低学年を対象にした言語バラエティ番組です。竹本織太夫さんは、襲名前の豊竹咲甫太夫(とよたけさきほたゆう)時代から15年レギュラー出演を続けています。

太夫、三味線、人形遣いの三業が一体となって演じる人形浄瑠璃文楽。太夫として語りを担当する織太夫さんは、「文楽に対して先入観の無い子ども達に、太棹三味線(ふとざおしゃみせん)の音や語りを知って欲しい。親しみを感じてもらいたいと思って続けています」。興味を持ってもらうためにと、1分以内の浄瑠璃(じょうるり・三味線を伴奏とした語り物芸能)に仕上げているのが特徴。内容は小謡(こうたい)や、坪内逍遙訳のシェイクスピア『ハムレット』の台詞の一節だったりとバラエティに富んでいます。出演者が舞台上と同じ衣装を付け、文楽の公演で実際に使用されている人形を使った本格的な文楽コーナーは、大人が見ても楽しめます。

大阪発祥の文楽

文楽は貞享1(1684)年に竹本義太夫(たけもとぎだゆう)が大坂(大阪)・道頓堀に竹本座を開いたのが原点です。元禄16(1703)年には義太夫の弟子であった豊竹若太夫が、同じ道頓堀に豊竹座を旗揚げ。2つの劇団が人気を競うことで、18世紀半ばには歌舞伎をしのぐほどのブームとなります。竹本座付きの作者だった近松門左衛門の『曽根崎心中』などヒット作も数多く生まれました。

文楽ならではの特徴

初めて文楽を観劇した人は、その独特の上演スタイルに驚きます。私も「な、なんだこれは!?」とびっくりしました。幕が開くと、客席の上手(かみて・向かって右側)に張り出した床(ゆか)に太夫と三味線弾きが「文楽廻し」と呼ばれる回転式の装置で、くるっと回って現れます。この登場の仕方にも、えっ!?と驚いたものです。

足元が見えないように作られた舞台では、人形遣い3人で1体の人形を操ります。主遣い(おもづかい・主になって動かす人)だけは顔を出して扱いますが、見慣れない間は違和感を感じたりもしました。次第にその存在が消えて、まるで人形が生きているかのような動きに、惹きつけられていきました。

舞台進行は情感たっぷりの太夫の語りで進められますが、三味線とのあうんの呼吸が最も重要と言われます。文楽では重厚な低音に特徴がある太棹三味線(ふとざおしゃみせん)を使います。情景や感情描写を表す三味線の音色と、語りとが表裏一体となってドラマチックに展開。太夫・三味線・人形遣いが1つになって作り上げる唯一無二の世界は、一度見たら忘れられないインパクトのあるものです。

自らの意志で太夫の道へ

竹本織太夫さんは太夫になって37年目を迎えます。8歳で豊竹咲太夫(とよたけさきたゆう)に入門し、10歳の初舞台では『傾城阿波の鳴門(けいせいあわのなると)』のおつるを語りました。織太夫さんの家は、代々文楽の三味線弾きも多く輩出している家系でした。「祖父の二世鶴澤道八は、私を三味線弾きにするつもりだったんです。でも毎週のように祖父の三味線を聴きに舞台へ通う内に、太夫に憧れるようになりました」。全身全霊で語る太夫に魅力を感じたそうですが、とても周囲には打ち明けられなかったそうです。その後7歳でお祖父様が他界。しばらくして、太夫の道に入ることになりました。

文楽を神棚からちゃぶ台に戻したい

織太夫さんは2019年からNHK文化センター梅田教室で講師を務めています。現役の文楽の太夫が、一般の人を対象とした講座を継続して担当するのは珍しいことです。わかりやすくプロならではの視点で文楽について紐解く内容が、人気を集めています。時には実演することもあり、その迫力ある語りに受講生は聞き惚れるそう。公演で多忙な時期は、三味線や人形遣いが講師を務めることもあり、この柔軟さは文楽ならではのチームワークと感じさせられます。

2018年に六代目竹本織太夫襲名を記念し、写真やイラストを多用したカジュアルでわかりやすい解説本・『文楽のすゝめ』を出版して注目を集めました。第2弾として2019年には『ビジネスパーソンのための文楽のすゝめ』も出版。多忙な日々を送る中で、このエネルギーはどこから生まれるのか、尋ねてみました。「今から100年ぐらい前までは、文楽は気軽に楽しめる娯楽でした。それがいつの間にか神棚にあげられてしまったように感じます。先人達が築きあげた芸能を残すために、敷居を低く感じてもらって、神棚からちゃぶ台に戻したい、未来の文楽ファンを作りたいと思って様々な活動を続けています」

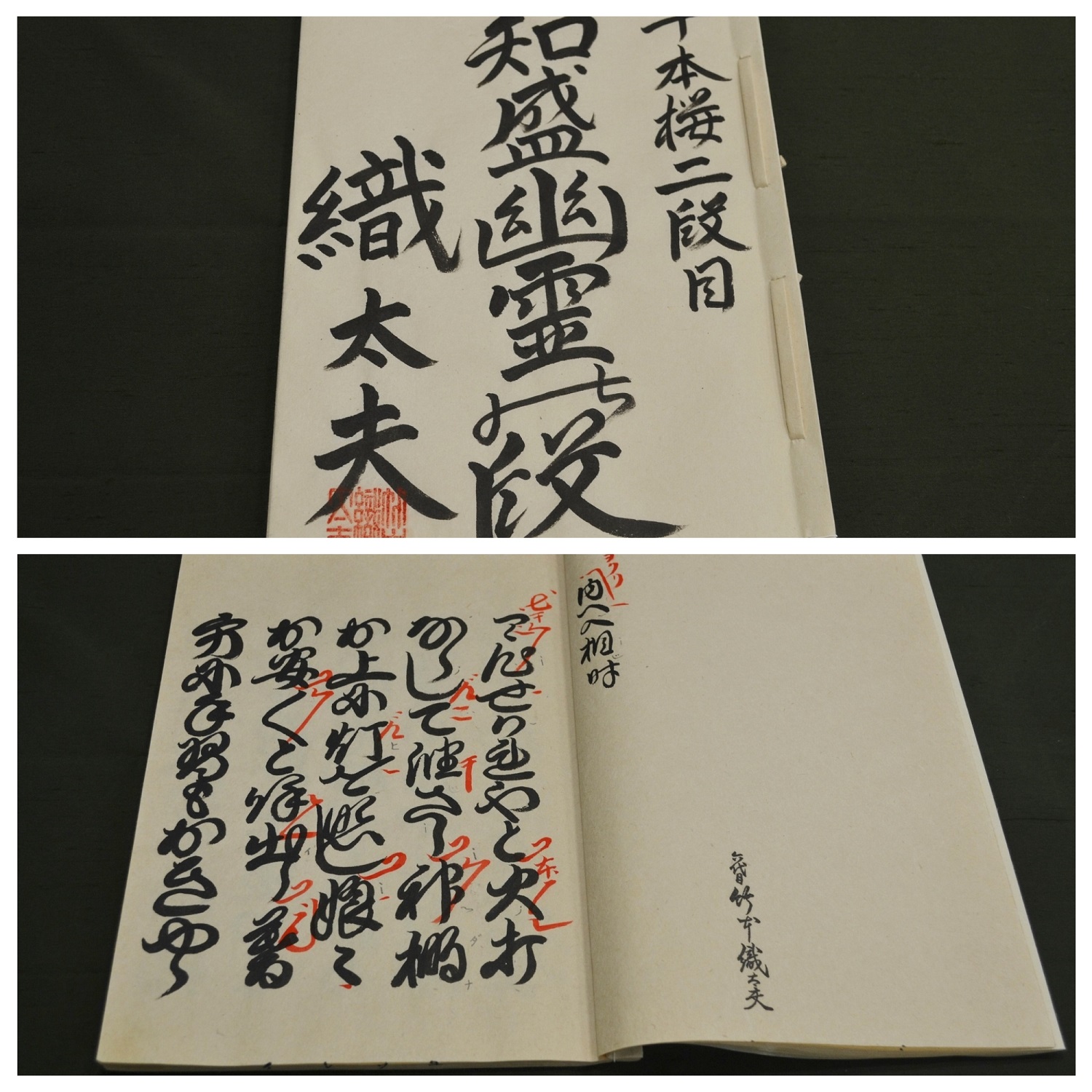

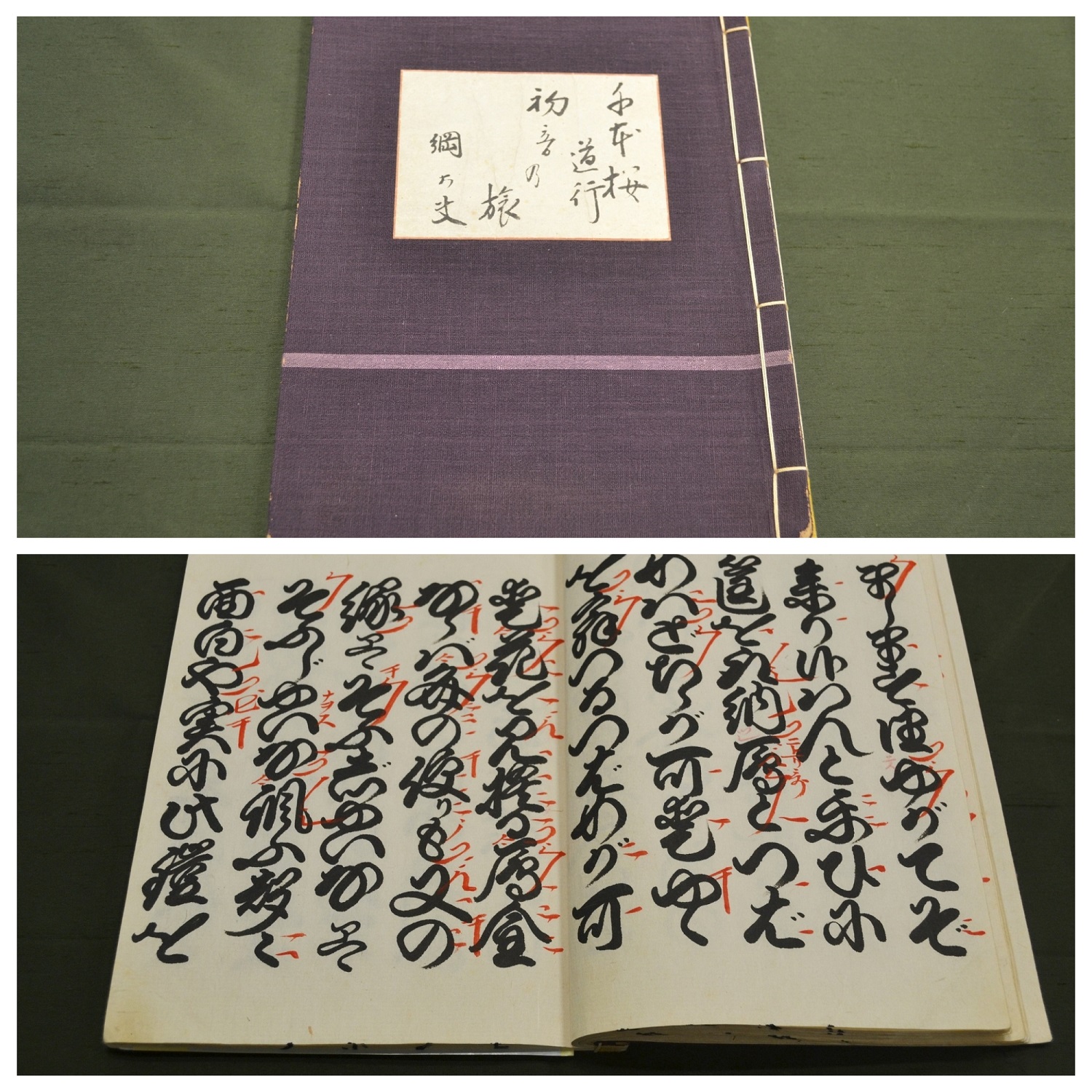

太夫の魂とも言える床本

取材でお邪魔した講座では、織太夫さんが舞台で使っている床本(ゆかほん)を持参して、その解説を行っていました。床本とは太夫が床で語るときに使う台本のことです。舞台上で語る前には、太夫が祈るように床本を掲げる姿が印象に残ります。その後クラシック音楽の奏者が譜面台に譜面を置くように、黒や朱の漆塗りの見台(けんだい)と呼ばれる台の上に置かれて、舞台は進行します。

床本は独特の大きな浄瑠璃文字で、場面説明や、物語の筋、登場人物の詞(ことば・せりふのこと)が書かれています。驚いたのは、太夫自らが墨で手書きするのだとか! 力強い筆跡の織太夫さんの床本をまじまじと見せて頂きました。太夫にとって床本はとても大切なもので、必ず風呂敷など何か布のある上で広げるそうです。

文字のそばには「朱(しゅ)」と呼ばれる赤い記号が書き込まれています。一見すると謎めいた文字に見えますが、カタカナや漢字を簡略化しているのだとか。音階や強弱など微妙な違いを表していて、太夫は全てを把握していなくては務められません。朱の記号の1つであるサワリは、一番心をつかまれる聴かせどころを指していて、現在日常会話でも使われている語源はここから来ています。

指揮者の役割を担う、文楽の語り

文楽には子どもから遊女、武士など様々な人物が登場しますが、全て太夫1人で語り分け、ナレーションも受け持ちます。このスタイルは義太夫節(ぎだゆうぶし)と呼ばれ、大阪弁のイントネーションで語られます。時代物(じだいもの・公家や武家社会に起こった事件や物語を題材の作品)は五段形式を取り、世話物(せわもの・江戸時代に起きた事件が題材の作品)は上・中・下や上・下の巻に分かれて構成されています。それぞれの段や巻を太夫が入れ替わって受け持ちますが、平均で1時間、長いものになると90分近く語ることも。太夫はマイクを使わずに劇場の隅々まで声を届かせることが必要とされます。

文楽の悲しい場面では、太夫の語りで涙ぐむことも多い私。「登場人物に感情移入はされているんでしょうか? 」と、つい聞いてしまいました。「最大限の芝居心を持って語っています。太夫は全てを1人で受け持つので、感情移入しすぎると、緩急が無くなってしまいます。どこを重点的に語り、どこを捨てて語るのかを取捨選択しています」。なるほど、とうなずく納得の答えが返ってきました。

「三味線や人形遣いに“イキ“や“ヲン“で合図を送る、指揮者のような役割なんです」と織太夫さん。三味線や人形遣いの細かいきっかけも全て把握して語っているそうです。「太夫の寸法が足らないと、登場人物の輪郭が小さくなってしまう。人形が見得を切る見せ場にもつながりません」。物語をリードする太夫の役割の重さが、ひしと感じられます。

苦しんだ分だけ、喜んで頂ける

織太夫さんは、「床本には作者の意図など全てが書かれています。その中から、どれだけ読み解けるかが重要ですね」。そして「浄瑠璃は長い年月をかけて、何度舞台で語っても難しい」と率直に語ります。「自分の体に入り込むまで、意識しないで語れるまで稽古しないと浄瑠璃は語れません。稽古は楽しいものではありませんが、苦しんだ分だけお客様には喜んで頂けると思っています」。織太夫さんの舞台への飽くなき挑戦は、これからも続きます。

竹本織太夫プロフィール

1975年大阪・西心斎橋に生まれる。2018年1月に六代目竹本織太夫を襲名。2011年、第28回咲くやこの花賞、2013年、第34回松尾芸能賞新人賞、平成25年度大阪文化祭賞グランプリ、2018年、関西元気文化圏賞ニューパワー賞、2019年、第38回国立劇場文楽賞文楽優秀賞など、受賞歴多数。

NHK文化センター梅田教室基本情報

「文楽のすゝめ~竹本織太夫監修~」

曜日・時間:第4火曜日 18時半~20時(公演の関係で変更の場合もあり)

公式ウェブサイト

※最新情報は、公式ウェブサイトにてご確認ください。