轟音とともに大型トラックが行きかう、ヨーロッパのとある国の幹線道路。日本人の俳優が行き先を書いたボードを示しつつ、乗せてほしいとトラックにジェスチャーしています。

2014年にテレビ番組で、ヨーロッパを長距離トラックのヒッチハイクで旅をする企画があり、筆者は偶然観ていました。トラックを停めようと俳優が悪戦苦闘を続けていると、ようやく1台の大型トラックが停車します。運転手は強面(こわもて)の男性。俳優が「日本のテレビ番組で……」と趣旨を説明し始めると、車から降りてきた運転手が、開口一番こう言いました。

「フクシマは大丈夫なのか? 俺たちは皆、心配しているよ」

「ヨーロッパで福島県の話題が出るとは!?」と俳優も番組スタッフもきょとんとしていましたが、運転手はポーランド人でした。

それを聞いた瞬間、筆者はある出来事を思い出しました。そして運転手の言う「俺たち」とは、ポーランド国民を指していること、彼が3年前(当時)に日本で起きた震災と原発事故を、心から案じて言葉を発してくれていることを確信したのです。なぜならポーランドと日本には、特別なつながりの歴史があるからでした。

「ポーランド国民は日本に対し、最も深き尊敬、最も深き感恩、最も温かき友情、愛情を持っていることを告げたい。我らはいつまでも、日本の恩を忘れない」

これはポーランド人のユゼフ・ヤクブケヴィチの言葉です。

遠い東ヨーロッパの国・ポーランドと日本に、一体どんなつながりがあるのか? 不思議に思う人も多いでしょう。実は今からちょうど100年前の大正9年(1920)、日本とポーランドを結びつける出来事がありました。ポーランドの人々が今もなお、日本に格別な思いを抱き続けてくれるきっかけとなった、知られざる日本人との交流の物語を紹介します。

苛酷な歴史を歩んできた国・ポーランド

なぜ酷寒の地・シベリアにいたのか

「せめてシベリアで両親を失った子供たちだけでも、日本に助けてもらえないか」

ロシアのウラジオストクにいたポーランド人女性のアンナ・ビェルケヴィチが、日本の外務省に必死な面持ちで訴えてきたのが、大正9年6月のことです。その頃、シベリア(ウラル山脈以東のアジア北部。ロシアの広大な地域)の極東周辺では、ポーランド人が「生き地獄」のような状況に陥(おちい)っていました。

シベリア(写真:寿福 滋)

シベリア(写真:寿福 滋)

当時、シベリアには15万人から20万人ものポーランド人がいました。ポーランドといえば、東ヨーロッパの国です。そんな国の人々がなぜ、アジア北部の酷寒の地であるシベリアに多数いたのでしょう。それはシベリアが「流刑(るけい)の地」であったからでした。

ロシアへの従属と流刑

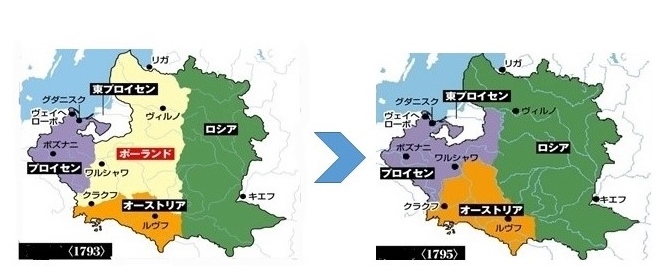

ポーランドは10世紀の建国以来、苛酷な歴史を歩んできた国です。常に周辺の国から独立を脅(おびや)かされ、18世紀には大国のロシア、オーストリア、プロイセンによって領土が侵食され、なんとポーランドという国が消滅してしまいます。「ポーランド分割」といわれる出来事でした。

ポーランド分割

ポーランド分割

その後、ポーランドは形式的に再び独立国となりますが、君主はロシア皇帝とされ、ロシアに従属することが強いられます。これに対してポーランド人は何度もロシアに叛乱を起こしますが、いずれも鎮圧されました。ロシアは反抗的なポーランド人を次々に国内から排除して流刑に処し、さらに流刑先で重労働を課します。その場所がシベリアでした。

あまりにも悲惨な状況の中で

餓死か凍死が待つ「生き地獄」

ポーランドの首都ワルシャワからから東におよそ7,500km。冬には氷点下70℃を記録する場所もある酷寒の地、極東付近のシベリア。ここに19世紀から20世紀初頭にかけて、ロシアによって流刑にされたポーランド人の家族、15万人から20万人が劣悪な環境下で暮らしていました。

やがて1917年(大正6)にロシア革命が起こると、内戦がシベリアにまで混乱をもたらします。ソビエト軍(赤軍)と反革命軍(白軍)がシベリア各地で戦い、ポーランド人たちもそれに巻き込まれていきました。大半のポーランド人が家財産を失い、難民となって、凍土の荒野をさまようことになります。餓死、病死、凍死する人が続出しました。

シベリアの線路

シベリアの線路

難民たちは暖をとるために燃やせるものはすべて燃やし、脱出の頼みの綱であるはずの鉄道の枕木(まくらぎ)すら燃やさざるを得ず、それが尽きると次々に凍死していったといいます。脱出を図った600人のポーランド人婦女子を乗せた列車が燃料不足で立ち往生し、全員が凍死するという痛ましい事件もありました。

また、こんな記録もあります。

「放置された列車の中で、冷たくなった母親の死体に覆いかぶさって、凍死している数人の幼児たちが見つかったこともあった。母親は子供たちを暖めるために自分の衣服をかぶせ、残っていた食べ物をすべて子供たちに与えて息絶えたのだろう。母親の胸にすがる幼い子供たちの中には、まだ生きているように見える者もいて、その蒼(あお)ざめた両頬(ほほ)には涙が凍っていた」

届かなかった嘆願

このあまりに悲惨な状況を見かねて、ウラジオストク在住のポーランド人たちが立ち上がり、1919年(大正8)に「ポーランド救済委員会」を設立します。会長にはアンナ・ビェルケヴィチ女史(42歳)が、副会長に記事冒頭の「ポーランド国民は日本に対し、最も深き尊敬~」の言葉を残した医師ユゼフ・ヤクブケヴィチ(27歳)が就任しました。

会長のアンナ・ビェルケヴィチ女史(中央)と副会長のユゼフ・ヤクブケヴィチ(左)。右はヴィエンチスワフ・ピョトロフスキ事務局長(エヴァ・パワシュ=ルトコフスカ他『日本・ポーランド関係史』〈彩流社〉より)

会長のアンナ・ビェルケヴィチ女史(中央)と副会長のユゼフ・ヤクブケヴィチ(左)。右はヴィエンチスワフ・ピョトロフスキ事務局長(エヴァ・パワシュ=ルトコフスカ他『日本・ポーランド関係史』〈彩流社〉より)

当時、シベリアにはアメリカ、イギリス、フランス、イタリア、そして日本が出兵していました(シベリア出兵)。ロシア帝国時代に諸外国から負った借金を踏み倒し、新たに社会主義国家を目指すと主張する革命政府を強く警戒したからです。アンナらは出兵しているアメリカをはじめ、欧米諸国に働きかけ、孤児たちの窮状を救ってくれるよう嘆願しました。

しかし翌年、欧米が支援する反革命軍の敗色が濃厚になると、シベリアに出兵している意味が失われていきます。アンナら救済委員会の嘆願もむなしく、各国の兵は次々に本国へ引き揚げていきました。やがて兵を駐留させているのは、ロシアに近い日本だけになります。

人道上まことに重要な事件

頼みの綱は日本のみ

万策尽きたアンナは、日本に嘆願することにします。それまでポーランドと日本はあまり縁がなく、江戸時代にポーランド人神父が殉教したという古い記録から「キリスト教徒を弾圧する野蛮な国だ」という意見がありました。一方で日露戦争の際、やむなくロシア軍に加わっていたポーランド人捕虜を、日本が厚遇してくれたという記憶もあったようです。いずれにせよ、もはや頼みの綱は日本のみ。アンナは日本に赴き、外務省を訪れます。大正9年(1920)6月18日のことでした。

「孤児だけでも、何の罪もない子供たちだけでも、どうか助けてもらえませんか」

「今、シベリアの鉄道では、ソビエト軍が来る前に本国に帰ろうとする諸国の軍人が座席を奪い合い、なんとか乗車することができた避難民は、兵士たちによって走る列車の窓から雪の中に投げ捨てられ、次々に凍死しているのです」

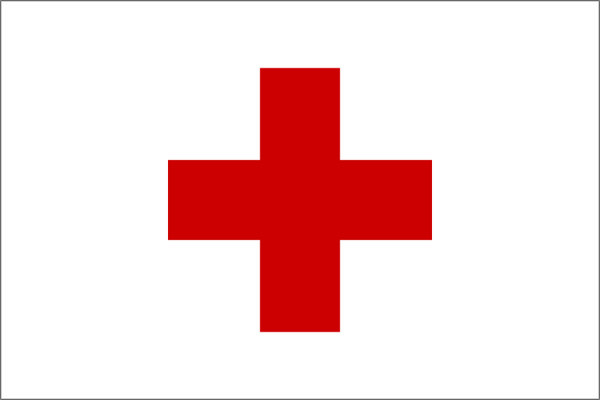

アンナの悲痛な訴えを聞いた当時の日本政府、外務省は深く同情します。そして日本政府は、すぐに孤児救済事業を日本赤十字社に要請しました。

異例の早さでの決断

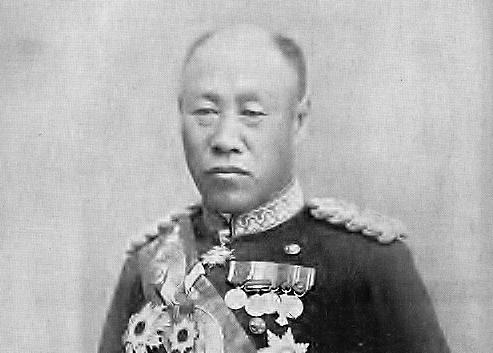

要請を受けた日本赤十字社は、即座に理事会を開いて協議を重ねます。もちろん内戦が続いている場所での危険が伴う救援活動なので、軍の協力は不可欠であり、手間と莫大な費用もかかるでしょう。しかし日本赤十字社は7月5日、児童たちの救援活動を行うことを可決。そして陸海軍それぞれの大臣の認可を受けた上で、日赤社長の石黒忠悳(いしぐろただのり)は、外務大臣にこう伝えます。

石黒忠悳

石黒忠悳

「本件は国交上並びに人道上まことに重要な事件にして、救援の必要を認め候(そうろう)につき、本社において児童たちを収容して給養いたすべく候」

救済の受諾表明でした。ポーランド救済委員会の会長アンナ・ビェルケヴィチが来日してから17日目のことで、異例の早さでの決定です。アンナは驚喜して、この朗報をただちにウラジオストクに持ち帰ります。こうして孤児救出作戦が始まることになりました。

2回にわたる救援活動

やせ細った青白い顔

救援活動は大正9年7月から翌年にかけて、第1回目が行なわれます。7月22日、第一陣の孤児たち57人を乗せた陸軍の輸送船が、ウラジオストクから福井県敦賀港に到着。孤児たちは16歳から4歳までで、年長者が幼い子を親代わりになって世話をしていたといいます。いずれも粗末な衣服にやせ細った青白い顔の弱々しい姿で、赤十字社の旗を見て、十字を切って感謝する子もいました。その後もウラジオストクからの輸送は続き、計5回にわたり375人の孤児と、付き添いのポーランド人65人が日本に迎えられます。

気比(けひ)の松原。敦賀に上陸した孤児たちを美しい松原が迎えた

気比(けひ)の松原。敦賀に上陸した孤児たちを美しい松原が迎えた

敦賀に上陸した孤児たちは、関係各機関の協力のもと列車で東京に向かい、東京府下豊玉郡渋谷町(現、東京都渋谷区)の福田(ふくでん)会育児所に収容されました。福田会は仏教系の育児所で、孤児たちの逆境に手を差しのべ、宿舎を無料で提供したのです。育児所だけに設備は整っており、構内には運動場や緑豊かな庭園もありました。また日赤本社病院に隣接しているので、孤児たちの治療や看護にも都合がよかったといいます。

特に急を要する孤児たちを

しかしシベリア各地には、まだまだ孤児たちが取り残されていました。ポーランド救済委員会の会長アンナ・ビェルケヴィチは、救出を待つ孤児たちがアムール、ザバイカル並びに沿海州各地方にも多数存在することを日本赤十字社に訴え、再度の救出を懇願します。

これを受けて日本赤十字社は、再びの救援実施を決定。すでに日本軍のシベリア撤兵も決まり、事を急ぐ必要がありましたが、大正11年(1922)、第2回目の救援活動を行いました。そして、特に救助に急を要する388人の孤児を保護します(のちに2人加わり390人に)。

大正11年8月5日から27日まで、孤児たちは3回に分けてウラジオストクから輸送船で敦賀に運ばれ、さらに列車で大阪に向かいます。第2回目の活動で救出された孤児は最年長が15歳、最年少が1歳でした。前回同様、彼らの衣服は粗末で、靴をはいていない子も多く、宿舎に着くと袖(そで)にお菓子がたっぷり入った浴衣と靴が支給されます。彼らの宿舎は大阪市が無料で提供した大阪市立公民病院(現在の大阪市立病院)の看護婦寄宿舎で、新築2階建ての洋館。建物は広く、前庭は広い運動場になっていました。

こうして第1回目で救出された孤児375人は東京、第2回目の390人は大阪に収容されることになります。孤児たちは東京、大阪ともに、故郷ポーランドへの船便が準備できるまで、それぞれの期間(東京は約1年、大阪は1ヵ月余りで、時期が異なります)を、日本で過ごすのです。

孤児たちを迎えて

みやげの手ぬぐい

東京の福田会に収容された375人の孤児のうち、男子は205人、女子が170人。最年長者は16歳の男子1人と女子2人。最年少者は2歳の女子2人でした。まず日赤では全員に、新しい衣服、肌着、靴下、靴、帽子を新調して与えています。

到着翌日から、関係団体のさまざまな人がおもちゃやお菓子を携えて慰問に訪れました。その中には日本橋葭町(よしちょう)の芸妓たちもいて、彼女たちが持参したみやげの手ぬぐいが、子供たちの日常で大いに役に立ったといいます。芸妓らは、年長の子供たちが甲斐甲斐しく年少者の世話を焼く健気(けなげ)な姿を見て、思わずもらい泣きしました

「いい記事を書こうよ」

新聞記者たちも、孤児たちのもとへ取材に訪れています。カメラを向け、さまざまな質問をしました。子供たちは通訳を通して丁寧に答えていましたが、「パパやママは?」と訊かれると、年少者は首をかしげて沈黙し、年長者は、はらはらと涙を流します。記者たちは「しまった」という表情になり、「すまなかったね」と頭を下げました。

無垢(むく)で純粋な子供たちの姿に涙ぐむ記者もいて、「いい記事を書こうよ。この子たちのことを世界中が知ってくれるような、いい記事を」と記者たちが励まし合ったといいます。そんな新聞記事の後押しもあり、国民からの寄贈品や寄付金が続々と送られてきました。

子供たちの健康を取り戻すために

規則正しい生活

また孤児たちは、大半が栄養失調で弱っており、皮膚病や百日咳(ひゃくにちぜき)などに罹(かか)っていました。これに対して、医師や看護婦たちは手厚く看護にあたっています。

孤児と看護婦さん。皮膚病の治療のため丸刈りの子供が多いが、3人の看護婦さんはそれぞれ子供たちの肩に手を添え、打ち解け始めた雰囲気が伝わってくる(松本照男氏蔵、エヴァ・パワシュ=ルトコフスカ他『日本・ポーランド関係史』〈彩流社〉より)

孤児と看護婦さん。皮膚病の治療のため丸刈りの子供が多いが、3人の看護婦さんはそれぞれ子供たちの肩に手を添え、打ち解け始めた雰囲気が伝わってくる(松本照男氏蔵、エヴァ・パワシュ=ルトコフスカ他『日本・ポーランド関係史』〈彩流社〉より)

日々の生活は、市内見物や慰安会が催される日は別として、規則正しいものでした。夏場は朝6時(冬場は朝7時)に起床。洗面後に全員が一室に集まり、朝の祈禱(きとう)。8時に朝食。午前中は付き添い人(ポーランド人)の指導で読者や算数の勉強、幼い子はおもちゃで遊び、午後1時の昼食を挟んで、また読書や勉強。午後6時の夕食後、再び祈禱。午後8時に就寝。食事は付き添い人が子供の栄養と好みを考えて調理し、1日1回、寄贈されたおやつが配られました。こうした生活の中で、子供たちは徐々に健康を取り戻していきます。

食事をする孤児たち。妹だろうか、幼い女の子を支える男の子。スプーンを手にポーズをとる子もいる(写真提供:敦賀市)

食事をする孤児たち。妹だろうか、幼い女の子を支える男の子。スプーンを手にポーズをとる子もいる(写真提供:敦賀市)

看護婦たちの思い

しかし、大正10年4月、東京で腸チフスが流行し、孤児たちも22人が罹患(りかん)してしまいます。この時、医師も看護婦も昼夜の別なく、つききりで看護しました。

「人は誰でも自分の子供や弟や妹が病に倒れたら、自分の身を犠牲にしてでも助けようとするものです。でもこの子たちには、両親も兄弟姉妹もいないのです。誰かがその代わりをしてあげないと、助けられません。それならば、私が姉の代わりになりましょう」

それが、献身的に看護にあたる看護婦たちの思いでした。

ポーランド孤児を抱く日本人看護婦(ポーランド救済委員会の機関誌『極東の叫び』日本赤十字社記念号表紙より)

ポーランド孤児を抱く日本人看護婦(ポーランド救済委員会の機関誌『極東の叫び』日本赤十字社記念号表紙より)

必死の看護の甲斐あって、およそ2週間で子供たちは回復します。しかし看護婦の一人、松澤フミさん(23歳)がチフスに感染し、殉職しました。いつも優しかった松澤さんの死は子供たちには伏せられましたが、事情を知らない幼い子たちは「フミさんは? フミさんは?」と周囲に問いかけ、やがて亡くなったことを知ると、子供たちは号泣したといいます。

励ましと別れ

貞明皇后のお言葉

孤児たちが東京に来てしばらくのちに、貞明(ていめい)皇后(大正天皇の皇后)が、福田会に隣接する日赤病院に行啓(ぎょうけい)されました。貞明皇后は孤児たちの境遇を憐(あわ)れみ、それまでに多額のお菓子料を下賜(かし)されています。貞明皇后は子供たちを側近くに召され、4歳になる愛らしい女の子ゲノヴェハの髪を何度もなでられました。

ゲノヴェハの父親は貴族でしたが、シベリアで赤軍に捕えられ、それを見た母親はその場で遺書を書き、自殺。幼いゲノヴェハは4日間、木の実を食べながらさまよっていたところを、救済委員会に保護されます。体調を崩していたため日赤病院に入院し、数日前に退院したばかりでした。

ゲノヴェハの境遇を知った貞明皇后は涙をたたえられ、こうお言葉をかけられました。

「ゲノヴェハさん、あなたは一人ではありませんよ。あなたがここに来られたのは、あなたのお父様やお母様がわが身を犠牲にしてお守りくださったからなのですよ。だから一所懸命に生きていくのです。命を大切にして、健やかに成長するのですよ。それがあなたを守ってくださったご家族と、この病院の方々の願いなのですよ」

看護婦を囲む孤児たち(写真提供:敦賀市)

看護婦を囲む孤児たち(写真提供:敦賀市)

日本で暮らしたい

やがてアメリカ経由でポーランドまでの船便が確保できると、孤児たちは順々に、横浜港から日本を離れることになります。別れはつらいものでした。「日本にいたい。日本で暮らしたい」と泣きながら懇願する子が多かったからです。しかし、ポーランドとの取り決めがあり、それは許されません。

横浜港

横浜港

横浜港には救済委員会のアンナ・ビェルケヴィチ会長をはじめ、福田会や日赤病院の人々、ポーランド公使館員、ポーランド領事など多くの人が見送りに来ていました。子供たちは別れを惜しんで涙を流し、客船に乗り込むと、デッキから大声で「ありがとう」「さようなら」を繰り返し、「君が代」とポーランド国歌を歌ったといいます。子供たちを乗せた船はシアトルに向かい、アメリカを経由して子供たちは無事にポーランドへと帰りました。のちにポーランド衛生長官は、孤児に対する日本国民の「義侠なる行動」に深く感謝し、こう述べています。

「児童が横浜を出発するに際し惜別と謝恩の涙を流したのは、児童に対する救助がいかに貴重だったかを証明する最良のものです」

大阪の人々の歓迎

園長の涙

一方、大阪では390人の孤児たちが、東成郡天王寺村(現、大阪市阿倍野区旭町)に建てられたばかりの、大阪市立公民病院看護婦寄宿舎で、やはり規則正しい生活を送っていました。日赤本社大阪支部病院から医師と看護婦が派遣され、栄養失調で顔色の悪かった子供たちも日に日に血色がよくなり、健康を取り戻していきます。大阪にも全国から寄贈品や寄付金が届けられ、貞明皇后は大阪にもお菓子料を下賜されました。

大阪でも子供たちは大歓迎を受け、女学校の生徒たちの慰問や、活動写真と呼ばれた映画の上映会、教会での礼拝、大阪城の見学など、あちこちでもてなされました。中でも子供たちが大はしゃぎしたのが、天王寺動物園です。園長のはからいで、檻(おり)から出された象の背中に、子供たちは乗せてもらえたのでした。もちろん皆、生まれて初めての体験です。

動物園からの帰り際、子供たちは園長のもとに駆け寄ると、口々に覚えたての日本語で「アリガト」と礼を言います。満面の笑みで、たどたどしい言葉を伝える幼い子供たちの姿に園長はたまらなくなり、おいおいと泣き出してしまいました。シベリアで天涯孤独の身となりながらも、笑顔で礼を言う子供たちの健気さを、園長は涙でたたえたのでしょう。

子供たちは家族

こんなこともありました。子供たちがある工場の前を通ると、付き添いの日赤職員が工場の人に呼ばれました。何かと思っていると、工場主らしい人が出てきて「はなはだ些少だが、これで子供たちに草履(ぞうり)でも買ってやってほしい」とお金を差し出したのです。

また両親とともに子供たちの慰問に訪れたある少女は、いきなり自分が着ている服を脱いで、子供たちに譲ろうとしました。子供たちに着替えがないと知ったからで、服だけでなく、髪に巻いていたリボンも櫛も、ブローチもベルトも、指輪まで外して、すべて贈り物にしようとしたのです。

大阪でのポーランド孤児たち。浴衣姿で並んでいる(写真提供:日本赤十字社)

さらには慰問に訪れた2人の少女が、洗濯を手伝いたいと申し出ます。付き添い人は遠慮しますが、少女たちは「この宿舎で暮らす女の子たちが洗濯をしてもよいのならば、私たちが手伝ってもかまわないでしょう」と言い張り、その日から毎日、子供たちが大阪をあとにする日まで、定刻に来て洗濯を手伝いました。大阪の市民は同情を超えて、子供たちを家族の一員のように迎え入れていたことが伝わってきます。

洗濯板

洗濯板

別れ、そして祖国へ

「ありがとう」

やがて大阪にいた子供たちにも、帰国の途につく日が訪れました。彼らは神戸港からロンドン経由で、故郷のポーランドに帰ることになります。日赤は子供たちに、洋服を一着ずつ新調して支給しました。長い航海で、途中で寒さも厳しくなるだろうと、毛糸のチョッキも一枚ずつ寸法を合わせて、贈っています。

神戸港から帰国するため乗船するポーランド孤児たち(写真提供:日本赤十字社)

子供たちを見送りに、梅田駅や神戸港には大勢の人が集まりました。ここでも横浜港と同様、子供たちは「日本にいたい」とひとしきり泣いたそうです。乗船が始まると、子供たちは付き添い人とともに客船のデッキに鈴なりとなり、「君が代」とポーランド国歌を合唱しました。そして「ありがとう」「さようなら」と赤十字の旗や両国の国旗を振って叫びます。見送る日本の人々も子供たちの無事を願い、別れを惜しんで、船が見えなくなるまで手を振り続けました。

夢にまで見た祖国

神戸を出港した子供たちは、シンガポール、コロンボ、ポートサイド、マルセイユ、リスボンを経て、ロンドンに向かいます。船内では朝と夕方、祈禱を行い、讃美歌を歌いました。また客船は船長以下、乗組員は日本人でしたが、子供たちが眠りにつくと、船長は毎晩寝室を巡回して毛布を首までかけてやり、額に手をあてて、発熱していないかを確認しました。その手の温もりが今も忘れられないと、のちに孤児が語っています。

ロンドンに到着すると、孤児たちはイギリス船に乗り換え、いよいよ故郷ポーランドを目指しました。やがて小雨の降る1922年11月、祖国の港グダンスクに到着します。その時のことを、当時11歳の少年ヘンリックは次のように回想しています。

グダンスク

「肌寒い日だった。全員が甲板に出た。港にはためく赤と白のポーランド国旗をいつまでも見つめていた。幼い子達ははしゃぎ回っていたが、年長の子供達は、涙を流しながら無言で立ちすくんでいた。幼な心ながらも、これが夢にまで見た祖国なんだという感動で、体が震えた。祖国の人も建物も、涙でにじんで見えなかった」(松本照男、ヴィエスワフ・タイス『Dzieci syberyiskie シベリア孤児』)

再び襲ってきた戦禍

いつか日本に旅行したい

1921年3月、ソ連との戦いに勝利したポーランドは、晴れて独立します。孤児たちが祖国に戻ったのは、ちょうどそんな頃でした。ただ彼らには身寄りがなく、母国語も満足に話せない子供もいたので、ポーランド救済委員会の会長を務めたアンナ・ビェルケヴィチは、バルト海のほとりにある施設に孤児たちを集めます。そこではポーランド語を学ぶとともに、「日本への感謝を忘れるな」を合言葉に、日本で覚えた歌なども歌い継がれていきました。

やがて成長した孤児たちは「極東青年会」を設立。会長に大阪に収容された孤児の、イェジ・ストシャウコフスキが就任し、同会は1930年代後半には、会員数が640人を超えます。

1929年、成長した孤児たちはワルシャワで「極東青年会」を設立した

1929年、成長した孤児たちはワルシャワで「極東青年会」を設立した

彼らは相互扶助や親睦活動の他、自らの体験を踏まえて孤児院を開設。さらに日本大使館と交流し、日本との親善を深めました。そして月給の一部を積み立て、「いつか日本に旅行したい」と夢見ていたといいます。しかし帰国から17年後、彼らを再び戦禍が襲いました。1939年、ヒトラーのドイツ軍によるポーランド侵攻です。第二次世界大戦の始まりでした。

日本の歌を聴かせてあげて

ドイツ軍の侵攻に抵抗する中、2週間余りのちにはソ連軍もポーランドに侵攻。実はドイツとソ連は、ポーランドを分割する密約を結んでいたのです。さすがにこれではポーランドも抗しきれず、首都ワルシャワは陥落。ポーランド政府は国外に脱出し、またもや国家が消滅する悲劇を、成長した孤児たちは目の当たりにすることになりました。

ワルシャワ

ワルシャワ

そうした中、ワルシャワでは、極東青年会が開設した孤児院を守るために、日本の大使館員たちが一役買います。孤児院にナチスの秘密警察が踏み込んでくると、その度に日本の大使館員が駆けつけ、「この子たちは私たちが面倒をみており、身元は保証する」と語り、「さあ、みんな、ドイツの人たちに日本の歌を聴かせてあげて」とうながして「君が代」などを合唱させました。同盟国日本の国歌を歌われては秘密警察も何も言えず、引き上げたといいます。極東青年会の元孤児たちが、日頃から孤児院の子供たちに、日本の歌を伝えていたことが功を奏しました。しかしワルシャワの日本大使館も、1941年には閉鎖されてしまいます。

私たちポーランドが日本を救う

敵対関係となったポーランドと日本

戦争中、成長した孤児たちは、ある者は戦いに身を投じ、またある者は孤児院の子供たちを守りました。いずれも根底にあるのは、自分たちがシベリアで味わった苦しみを、子供たちに味わわせたくないという思いです。そして戦いの最中、ポーランド政府は日本に、ある「返礼」をしてくれました。本記事で詳しく述べる余裕はありませんので、概略だけを記します。

ストックホルム

第二次世界大戦でポーランドはドイツを敵とする連合国側、日本はドイツと同盟を結ぶ枢軸国側で、敵対関係にありました。しかしポーランドの人々に日本に対する悪感情はなく、それは日本も同じで、スウェーデンのストックホルム駐在武官であった陸軍の小野寺信(おのでらまこと)は、ポーランドの情報士官ミハール・リビコフスキーをドイツの手から守るため、日本のパスポートを与えて、武官室にかくまっていました。1944年には、ドイツの圧力に屈したスウェーデンの命令で、リビコフスキーはやむなくロンドンの亡命ポーランド政府のもとに退去します。

自分たちのような悲劇に陥らないように

翌1945年2月半ば、小野寺のもとに亡命ポーランド政府から極秘に書簡が届きました。その内容は驚くべきもので、2月初旬にクリミア半島のヤルタで行われた米英ソ巨頭会談の詳細です。「対日密約が結ばれ、ドイツ降伏の3ヵ月後にソ連が対日戦に参戦すること、その見返りとして日本領南樺太(カラフト)と千島列島がソ連に引き渡されることが決まった」というものでした。連合軍に加えて、日ソ中立条約を破ってソ連が参戦してくれば、日本の敗北は決定的であり、ポーランドと同様に祖国の地を奪われる危険が迫っていたのです。

連合軍のトップシークレットであるはずの極秘情報を、なぜポーランド政府は小野寺に知らせたのか。それは「今度は私たちポーランドが日本を救う」というメッセージでした。「かつてシベリアの孤児を救い、この度もリビコフスキーを庇護(ひご)してくれたわが友日本が、自分たちのような悲劇に陥らないでほしい。この情報をもとに何とか手を打ってくれ」という思いが込められていたのです。小野寺はすぐに日本へ極秘情報を伝えますが、残念ながら軍上層部に握り潰され、情報は活かされませんでした。しかしポーランドの人々が敵味方の立場を超え、友情と信頼を重んじて極秘情報を知らせてくれた事実を、日本人は知っておくべきでしょう。

信頼は信頼を呼ぶ

直接お礼が言いたかった

第二次世界大戦後、44年間の社会主義体制時代を経て、1989年にポーランドは民主国家となりました。1995年(平成7年)に日本で阪神・淡路大震災が起きた際には、95年と96年の2度、被災児童がポーランドに招待され、その場に4人の元孤児もかけつけて、日本の子供たちに温かい言葉をかけてくれています。「私たちがかつて日本人からもらった温かな心を、今、被災して悲しんでいる日本の子供たちに伝えたい」という思いからでした。

また1995年10月には、8人の元孤児が、ワルシャワの日本国大使公邸に招かれました。全員80歳以上の高齢者です。大使が「国際法では大使館と大使公邸は、小さな日本の領土です」と挨拶(あいさつ)すると、元孤児たちは「ああ、私たちは日本に戻ったんだ」と感激し、ひざまずいて泣き崩れたといいます。そして、ある元孤児はこう言いました。

ワルシャワの日本国大使館

ワルシャワの日本国大使館

「私は、生きている間にもう一度日本に行くことが、生涯の夢でした。そして日本の方々に、直接お礼が言いたかった。しかし、それはもうかなえられません。ところが今日、大使公邸にお招き頂き、この地が小さな日本の領土だと聞きました。それならば、ここで日本の方に、長年の感謝の気持ちをお伝えできれば、もう死んでも思い残すことはありません」

その日、元孤児たちは日本での嬉しかった思い出を生き生きと語り、聞く人たちはそこに、当時の日本人の優しい眼差しや姿をまざまざと見るような感懐にとらわれたといいます。

お元気でしたか

2002年(平成14年)7月12日、ワルシャワの日本国大使公邸でレセプションが行われました。ポーランドへ公式訪問に臨まれていた天皇皇后両陛下(現在の上皇上皇后両陛下)の、歓迎に対する答礼の会が催されたのです。公邸にはポーランド大統領夫妻をはじめ、関係者数百人が招かれていましたが、招待客は不思議な光景を目にすることになります。天皇皇后両陛下は大広間に入られると、メインゲストの大統領夫妻に挨拶される前に、まっすぐ3人の老人たちの元に歩み寄られたのです。その3人の老人こそ、かつての孤児たちでした。

そのうちのヴァツワフ・ダニレヴィッチ氏91歳は大阪に収容され、天王寺動物園で喜んだ一人。ハリーナ・ノヴィツカ女史92歳は東京の日赤病院で、貞明皇后に拝謁(はいえつ)した一人です。そしてアントニナ・リロ女史86歳は東京で、皮膚病で幼い頭を包帯でぐるぐる巻きにされながら、看護婦さんにとても可愛がってもらったことをよく覚えています。

天皇皇后両陛下は足の不自由な3人に座るよううながされ、腰を落として一人ひとりの手を握り、ゆっくりといたわりながら、お言葉をかけられました。「お元気でしたか」。天皇皇后両陛下と元孤児たちは、頬を近づけるほどの距離で、ひと言ひと言、しっかりと対話します。孤児たちは感激し、口々に日本への感謝の念を伝えようとしますが、思いがあふれるあまり、言葉に詰まりました。それでも亡くなった孤児の分まで、皆を代表するつもりで「本当にありがとうございました」と万感を込めて言う3人を、両陛下は感動の面持ちで受け止められたといいます。そんな3人の元孤児も、それから数年のうちに他界しました。

現代にまで大切に語り継がれていること

シベリアから救出された孤児たちに始まるポーランドと日本との関係を、現在のほとんどの日本人は知らないかもしれません。しかし、このエピソードから私たちは、様々な大切なことを受け取ることができるでしょう。その一つは「善意は善意を生み、信頼は信頼を呼ぶ」という事実かもしれません。

また、ポーランドでは、この出来事が現代にまで大切に語り継がれていることも、日本人は知っておきたいところです。だからこそ、記事の冒頭で紹介した大型トラックのポーランド人運転手のように、ヨーロッパから遠い日本で起きた震災や原発事故を、心から案じてくれるのでしょう。そんなポーランドの人々の気持ちに応える意味でも、ちょうど100年目の今年、多くの日本人にこの素晴らしいつながりのことを知って頂きたく、ささやかな記事にまとめた次第です。

参考文献:エヴァ・パワシュ=ルトコフスカ他『日本・ポーランド関係史』(彩流社)、山田邦紀『ポーランド孤児・「桜咲く国」がつないだ765人の命』(現代書館)他

▼参考文献はこちら

日本・ポーランド関係史II;1945~2019年