土を捏ねて焼く-そこに宿るエネルギーとは

現在、岐阜県現代陶芸美術館で開催中の伊藤慶二『祈・これから』展は、その答えとなるようなものだ。今年で90歳、卒寿を迎える伊藤慶二の作品からは、陶芸という枠にとどまらない、常に新たな造形へのエネルギーがあふれている。過去の作品にとらわれず、「今を生きる」という強いメッセージを発信しているのだ。このエネルギーは、いったいどこから来るものなのか。そして現在も新たな作品づくりに没頭するこの作家は、これからを生きる私たちに何を伝えようとしているのか。展覧会の作品を紹介しながら、この壮大なメッセージを紐解いていこうと思う。

作品を通して日本人にとっての日常にある「祈」を知る

展覧会のタイトルにもなっている『祈』について、学芸員の林いづみさんはこう語る。

「伊藤慶二さんの作品は、クラフトの器から、造形的な作品、油絵、木炭画、布を用いた作品に至るまで、非常に幅広く多様です。けれども、その多彩な造形の中には一貫して、人の精神、生活、社会に対する真摯なまなざしが感じられます。ライフワークである《HIROSHIMA》シリーズや、《沈黙》《いのり》《膳》など、伊藤慶二さんの抱えるテーマには、人間にとっての、あるいは人間に対する祈りが感じられます。そして、そのような茫漠なテーマをじっと見つめて、作り続ける様子そのものも「祈り」のように感じられたことから、展覧会のタイトルが『祈・これから』になりました」。

確かに、日本人にとって「祈り」とは、特別なものではなく、生活そのものだったりする。朝起きて、朝食をとる時の「いただきます」に始まり、掃除をしたり、仕事をしたり、家族や友人を思いやったり、そういった生活全般に通底する思いなのだ。そうしたものが、伊藤慶二の作品の根底を支えているように思う。

美濃という土地で育った作家だからこそ、生み出せる陶芸とは

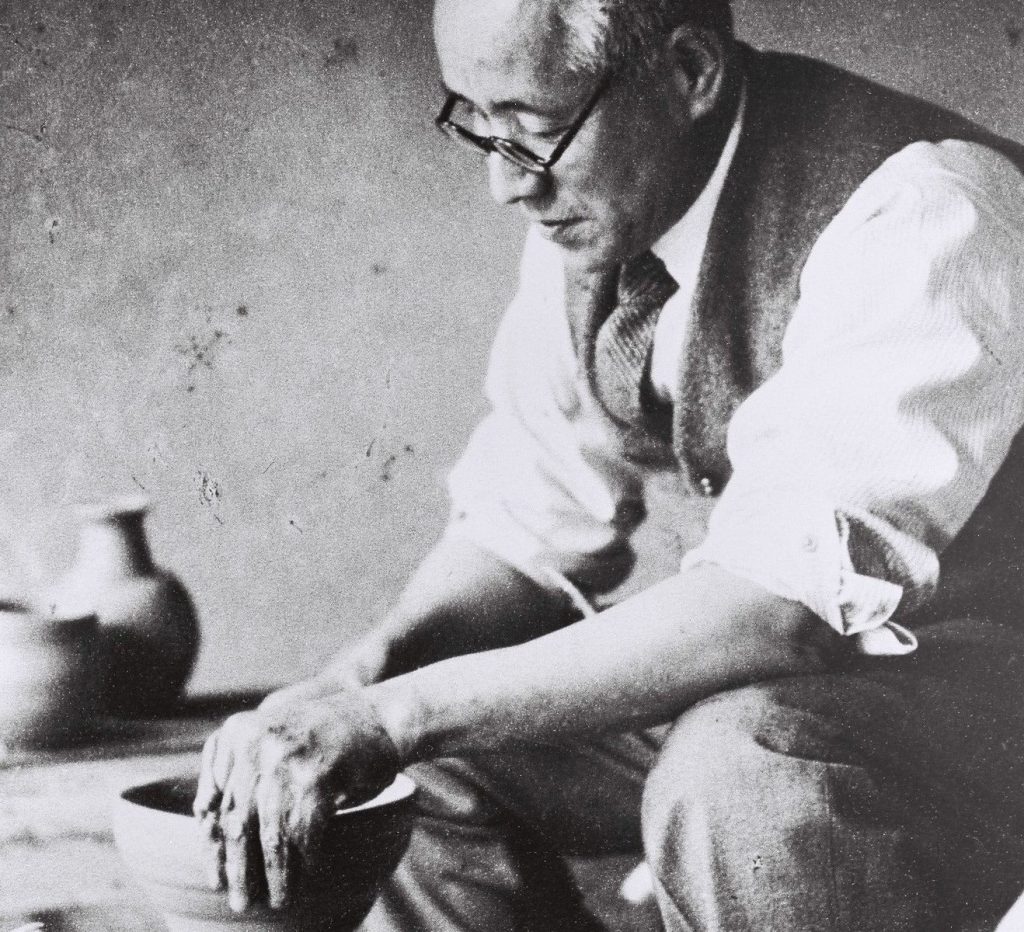

伊藤は武蔵野美術学校(現・武蔵野美術大学)を卒業後、出身の土岐市に戻り、岐阜県陶磁器試験場に勤めた。大学時代は油画を専攻し、絵画制作に明け暮れていた彼を陶芸の道に進ませたのは、1300年以上のやきものの歴史を持つ美濃という土地のパワーだったのではないか。それほど、美濃焼の産地でスタートした伊藤のやきものは、クラフトという枠にとどまらず、美濃の土を多彩に表現している。それらはユニークな絵柄の皿や何重にもなっている入子の器など、創意工夫やデザイン性にあふれているのだ。

どの陶芸作品を見ても、線の美しさが際立っている。そこには絵画を専攻してきた伊藤のこだわりがある。

「やきものだからといって、デッサンをおろそかにしてるっていうのは一番の欠陥だと思う」。

この言葉からも、いかにデッサンを重要視してきたかがわかる。頭に描いたものを、一度デッサンで表現し、それを深く見つめ直す。そこからスタートする伊藤の造形は、陶芸であれ、絵画であれ、内面を深く掘り下げたものとなっているように思う。

陶芸作品がインスタレーションにより巨大なアート空間に

今回の展覧会は、12の小部屋を年代やジャンルごとではなく、テーマに沿った大胆なインスタレーションやストーリー性を打ち出した展示形式となっている。

まず、最初の展示室「いのり」をテーマとしたインスタレ―ションでは、「黒」のインパクトに驚かされる。陶芸において「黒」は、美しさの象徴のように感じていたが、伊藤の作品を見ていると、自分の中の陶芸への固定概念が覆される。仏足石(ぶっそくせき)※1から着想を得たという真っ黒な「足」は、人類の歩んだ道とはなんだったのか、という問いにまで想像を広げさせる。足の先にある黒いかたまりは、人間が抱える「闇」を彷彿させるし、その先に並ぶ小さな白い陶板は、棺をイメージしているという。そして、その正面には油彩で描かれた修道院の絵がかけられているのだ。まるで劇場の中に放り込まれたように、さまざまな感情が渦巻いてくる。陶芸という枠にとらわれない作品を通して、彼が社会とどう向き合ってきたのかを考えさせられる。

形そのものを見せるのではなく、どう表現するか

伊藤の作品には、手や足をかたどった作品が多いが、単に造形物を作るということで終わらない。その形状の多彩さに、作家の幅広いイマジネーションの翼を垣間見ることができる。

「当たり前に『これが足です』という形を作るのではなく、5本の指があれば『手』とか『足』になるわけじゃないんだということを伝えている。具体となる形を制作した場合、それをどういう形で表現するのが一番良いのかということを常に考えている」と伊藤は静かに語る。これはどの作品にも通じるのだが、抽象化することで、そのものに対する想像力が高まるのだ。

幼い頃の記憶が《HIROSHIMA》という作品を生み出した

伊藤の作品を見ていると、まるで禅問答のように感じることがある。その時間がとてつもなく貴重なのだ。それは広島をテーマとした展示を見ている時により強く感じる。

伊藤が9歳の時に体験した戦争、そして広島、長崎に投下された原爆に対する幼い頃の記憶が、長きにわたり創作活動の根源の一つとなっている。伊藤自身、あの光景を目の当たりにしているわけではない。今ほど、映像が自由に見られた時代でもなかったはずだ。それなのに《HIROSHIMA》という作品からは、ものすごいリアリティがはなたれている。

抽象化された人々の顔や死の塊から、戦争を知らない私たちも、その当時の様子に思いを馳せることができる。人の叫びだとか、祈りだとか、目に見えないものへの思い、静かな怒りや悲しみ。ものを書いている私が、言葉で言い表すことのできない何かを伝えているのだ。

長きに渡って同じテーマで創作を続ける伊藤に広島への思いは変わらないのか尋ねると、「うん、ずっと同じだね」と一言。さらに「今までに陶芸を辞めたいと思ったことは」との問いには、しばらくの沈黙の後、「ないね、一度もない」とつぶやいた。そのシンプルな答えからは、土と向き合い続ける、造り続ける、挑戦し続ける、それが全てだというような重みも伝わってくる。

今回の作品展では、絵画も数多く展示されている。木炭で描かれた絵は、どれもが強いメッセージをはなっているのだが、中でも釘付けとなったのは、広島ドームと黒い鳥、そして町が描かれた絵だった。

この黒い鳥について尋ねると、「これはアメリカ。アメリカのシンボルは白鷹だけど、それをあえて真っ黒な鷹で表現した」と語ってくれた。今回の展覧会が2025年に開催されたのは、戦後80年を意識したわけではなかったという。しかし、このタイミングは、偶然の奇跡といえるほど、今だからこそ、この作品を見ることの重大さを感じずにはいられない。作家とは時代を先読みし、時代を表現するものだと思うが、この展覧会もまさに時が招いた展覧会だったと強く感じてしまう。

過去にとらわれず、制作は自分の中の今を生み出す

伊藤が新たに取り組んでいるテーマは「埴輪」だ。そして、この埴輪や陶板は、薪窯で焼成されている。薪を焚くことで高温で焼きしめられた作品は、よりシンプルに、プリミティブに、土そのものへのこだわりを強く感じさせる。

埴輪を作ろうと思ったきっかけを伊藤はこう語る。「2023年に東京国立博物館で開催されていた特別展『はにわ』に刺激された。そこには、権力っていうのかな? とんでもない力を感じたし、表現もよくできていた。ただ、復元されたものっていうのはほとんどダメだと思った。古墳時代に作られたものが、土の中に閉じ込められたことで、すごく大きな要素になっている」。

単に時代の復元としての造形ではなく、「土の人」とつけられた埴輪からは、動き、語りだしそうな「今を生きる埴輪」としてのパワーが感じられる。彫像やオブジェを作るようになった伊藤が大切にしているのは、土のエネルギーをそのまま生かすということだ。それは技術においても同様で、技術はあくまで自分のイメージする造形物を造るためのものだという。轆轤(ろくろ)を使わない手びねりは、土を紐状にして形作るが、伊藤は土を短冊状にし、帯を積み上げるようにして、成形していく。この技法は、直接、作りたい形が見えてくるのだという。

インタビューの最後に「陶芸家にとって土とは?」、そんな愚直な質問を投げかけてみた。すると「自然が与えてくれた贈り物じゃないかな」と、ストレートでシンプルな答えが返ってきた。多くを語らない作家は、表現だけで言葉以上のものを投げかけてくれる。それは真実を見極める目であったり、人間の奥深くに眠る正義だったり、未来を生きることを決してあきらめない思いの強さだったりする。

90歳という年を迎え、さらに挑戦を続ける伊藤に「なんだか北斎のようです」と伝えると、初めて柔和な笑顔になった。100年後、1000年後、この作品が未来の人の手に届くことを願わずにはいられない。

取材を終えて

言葉で伝えることの難しさを痛感した取材だった。伊藤氏の展覧会で受けた衝撃をインタビュー時にもうまく表現できなかった。それぐらい奥深いものなのだ、陶芸も自然の素材を相手にするということも。伊藤氏が70年近く向き合っている時間の長さに比例するように、たくさんのことを感じさせてくれる作品群。言葉が追い付かないのも無理はないのかもしれない。一生やり続けるものという信念のもとに造られた造形物からは、土地と自然と人が一体となって生み出すものの強さを感じられる。ぜひ、この土地に来て、伊藤慶二の作品と向き合ってもらいたいと強く願うのみなのである。

伊藤慶二プロフィール

岐阜県を土岐市出身、1935年生まれ。武蔵野美術学校(現・武蔵野美術大学)で油画を学んだ後、美濃へ戻り岐阜県陶磁器試験場に勤め、陶磁器デザイナーの日野根作三(1907-1984)との出会いを通じ、陶芸の道に進む。クラフトの器から始まった伊藤のやきものの制作は、すぐに陶による造形、オブジェへと広がりをみせ、多様なメディウムを採り入れながら、軽やかに、自在に展開しいく。2025年岐阜県現代陶芸美術館で開催される大規模個展は、伊藤慶二が同地を拠点に制作した作品の集大成となる。過去の作品から新作までを12章に分け、「HIROSHIMA」「沈黙」「尺度」「いのり」などの代表的なシリーズと新作となるインスタレーションを通じて紹介している。

伊藤慶二『祈・これから』展

場所:岐阜県現代陶芸美術館 ギャラリーⅠ・Ⅱ(岐阜県多治見市東町4-2-5セラミックパークMINO内)

期間:2025年6月28日(土)~2025年9月28日(日)開館時間:10:00~18:00(最終入館17:30まで)

休館日:月曜日(ただし9月15日(月・祝)は開館)、9月16日(火)

入館料:一般1,000円(900円)、大学生800円(700円)、高校生以下無料

※( )内は20名以上の団体料金、※以下の手帳等をお持ちの方、および付き添いの方1名まで無料、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、特定医療費(指定難病)受給者証・登録者証

休館日:月曜日(ただし、9月18日、10月9日は開館)、9月19日(火)、10月10日(火)

主催:岐阜県現代当為芸美術館 暁斎:中日新聞社、CBCテレビ、CBCラジオ 協賛:加藤智子氏 後援:土岐市 協力:小山登美夫ギャラリー

「伊藤慶二 祈・これから」展公式サイト

メインビジュアル:《抱擁》2025年 撮影:小寺克彦