吉原に生まれ、自力で江戸の〝メディア王〟となった男・蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)の仕事からプライベートまでを、AからZで始まる26の項目で解説するシリーズ【大河ドラマ「べらぼう」を100倍楽しむAtoZ】。第4回は「F=婦人相學拾躰(ふじんそうがくじってい)、婦女人相十品(ふじょにんそうじっぽん)」をご紹介します! Zまで毎日更新中! 明日もお楽しみに。

シリーズ一覧はこちら 。

蔦重AtoZ

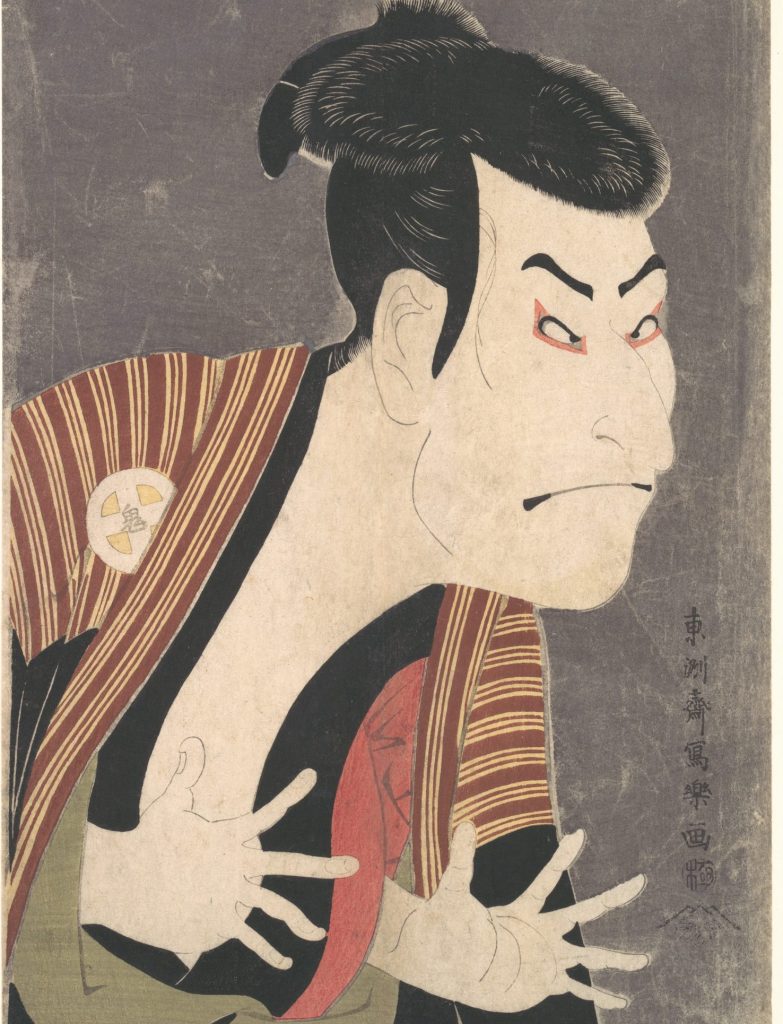

『婦女人相十品・手紙を読む女(ふじょにんそうじゅっぽん てがみをよむおんな)』 喜多川歌麿 江戸時代・18世紀 東京国立博物館 出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp) 人の上半身や顔をクローズアップした大首絵は役者絵に例がありましたが、大判錦絵の美人画では初。インパクト絶大でした。

吉原の女性や茶屋の娘をモデルにした歌麿の美人大首絵は、最小限の線で描かれているのに、艶(つや)っぽい美しさをたたえ、女性の喜怒哀楽まで伝わってくるほど。しかも、背景を無地にしたり、雲母(きら)を使ったりして、美人の姿が強調されています。

こうして、彫師(ほりし)や摺師(すりし)が究極のテクニックを競い合い、浮世絵美人画の金字塔を打ち立てたのです。浮世絵の3大テーマの一つ「美人画」とは?描いた絵師も紹介!

百面相をやっているようなユニークな美人画も

江戸時代中期に流行した人相占い。その人気に乗じた企画だが、女性たちの、生き生きした表情や、艶やかさは、さすが歌麿! 『婦人相學拾躰 面白キ相(ふじんそうがくじってい おもしろきそう)』 喜多川歌麿 大判錦絵 江戸時代・18世紀 シカゴ美術館 The Art Institute of Chicago, Clarence Buckingham Collection, 1942.120 しかし、好事魔多(こじまおお)し。寛政の改革で、美人画は風紀を乱すとされ、規制が強化。蔦重は法の目をかいくぐり新たな表現を試みましたが、蔦重の没後、歌麿は幕府のお咎めにより手鎖(てぐさり)50日の刑に・・・。

それから間もなく、失意のうちに逝去(せいきょ)。天才絵師の人生の最期は、あまりに哀しいものでした。

見るからに危なっかしい様子に目が釘付け!

美人大首絵の元祖は、女性の人相などから、性格や運勢などを判じる「相学(そうがく)」がテーマ。浮気の相とは穏やかじゃない。『婦人相學拾躰 浮気之相(ふじんそうがくじってい うわきのそう)』(部分) 喜多川歌麿 大判錦絵 寛政4~5(1792~1793)年 ミネアポリス美術館 Minneapolis Institute of Art, Bequest of Richard P. Gale, 74.1.143 歌麿美人画の代表作もこのころ発表された

『婦女人相十品・ポッピンを吹く娘(ふじょにんそうじっぽん・ぽっぴんをふくむすめ)』 喜多川歌麿 江戸時代・18世紀 東京国立博物館 出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp)

Share

構成/山本 毅

※本記事は雑誌『和樂(2025年2・3月号)』の転載です。

参考文献/『歴史人 別冊』2023年12月号増刊(ABCアーク)、『蔦屋重三郎と江戸文化を創った13人 歌麿にも写楽にも仕掛人がいた!』車浮代著(PHP研究所)、『これ1冊でわかる! 蔦屋重三郎と江戸文化』伊藤賀一著(Gakken)