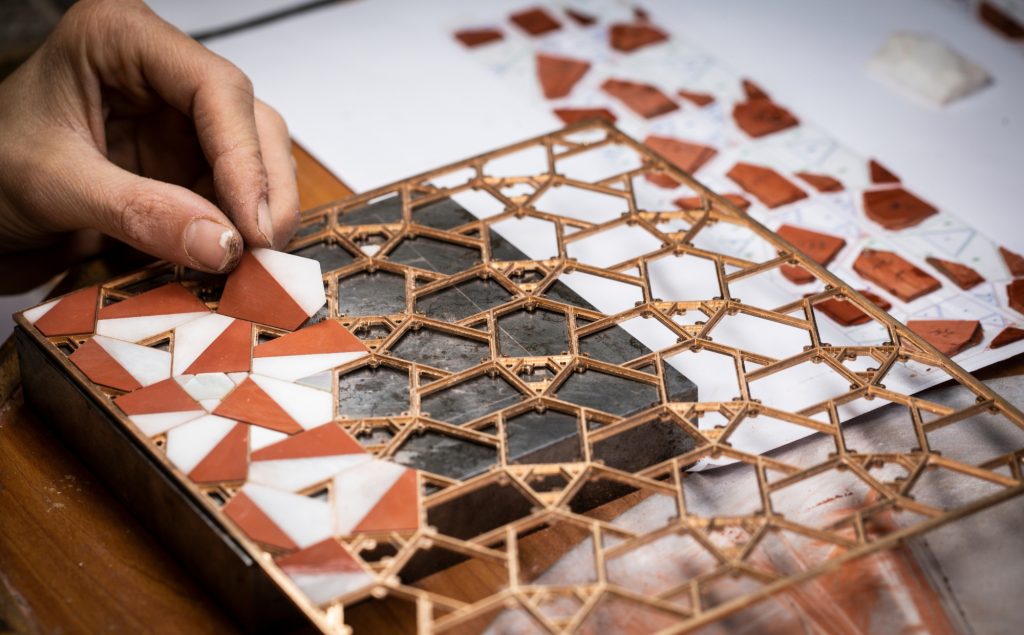

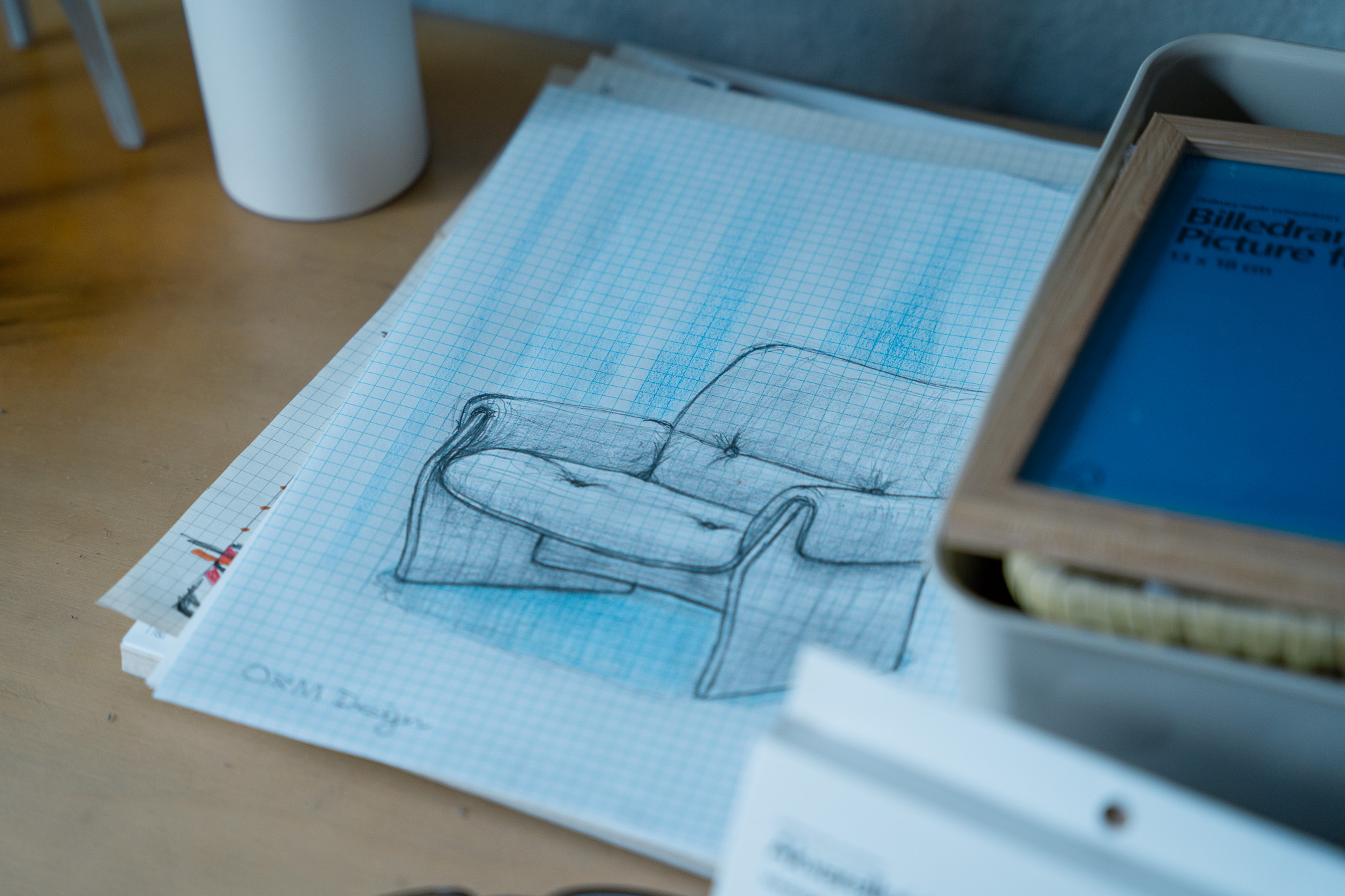

そんなデンマークの家具デザイン業界で、半世紀前から活躍し続ける日本人がいます。岡村孝さんは、ゲタマをはじめ有名ブランドに家具デザインを提供してきた日本人デザイナー。デンマーク人デザイナーと共にコペンハーゲンに「O&Mデザイン」を設立して、今年で50年を迎えます。

高い技術力を誇る日本の家具とデンマークのデザイン、二つの世界を知るデザイナーに、これまでの歩みと日本の家具デザインの未来について語ってもらいました。

型にはまらないデンマーク人

——デンマークへ行くことになった経緯は?

私がデンマークに来たのは1971年のことで、当時21歳でした。日本では専門学校でインテリアデザインを学んだのですが、当時は家具デザインにはそれほど興味はありませんでした。それでも、北欧のデザイン全般に興味を持ったことがきっかけで、実際に北欧へ行って本物を見てみたいと思ったのです。

デンマークではまずデザインの学校で勉強し、そのクラスメートと一緒に事務所を立ち上げました。設立して今年で50年になります。

当時の私の印象としては、デンマークの文化は日本と似ているところもあったけれど、絵を描くにしてもプレゼンをするにしても日本のほうが優れていると思いましたね。ところが、彼らは日本ではちょっと恥ずかしいと思うようなことでも堂々と発表するし、とにかく型にはまらないといった雰囲気がありました。どんどん追いつかれていくように感じましたね。

事務所は学校に入った翌年、クラスメート3人で始めました。半地下の部屋で、その部屋を借りていた女の子が別の場所に住んでいたので、「家賃がもったいないだろう」と言って、大家には知らせずに代わりに使わせてもらっていました。当時は仕事がなかったので、電話を一本引いて3人の名前で受注を始めました。初めて仕事がきて、ロイヤリティが入ったときは本当にうれしかったですね。いま思うと恥ずかしいようなデザインですが、そのときの気持ちを忘れてはいけないと思います。

日本人であるという意識

——現在はどのような仕事を?

その後、ゲタマをはじめ、スキッパーズ・ファニチャー(SKIPPERS FURNITURE) などの家具ブランドにもデザインを提供するようになり、デザインした椅子などはコペンハーゲンのロイヤルシアターや空港にも置いてもらいました。

いまもソファーや椅子など家具全般を制作しています。昔ほど忙しくはありませんが、娘の彩(あや)がプロデュースしている日本とデンマークをつなぐプロジェクトにも携っています。小ロットで高品質なものを作りたいと思っていて、それがとても面白いんです。

デンマークでは多くの場合、デザイナーは会社から独立しています。逆に言えば、会社に抱えられているわけではないので、ちゃんとしたものを作らなければ身入りがありません。一方で、会社のシステムに組み込まれていない分、20年以上経ってもロイヤリティーが入る仕組みになっています。若手でもそのように働く人が多いのが、日本との違いかもしれませんね。

——岡村さんのデザインには、やはり日本らしさが含まれていると思いますか?

自分自身は、日本人であるということを意識して仕事をしたことはほとんどありません。けれど、自然に出てしまっているでしょうね。デンマーク人は、日本人とどこか「気持ちが合う」というか感性がオーバーラップする部分があるように感じます。

だから日本からもデンマークのデザインに興味を持つ人が多く、流行り廃りや時代の流れがあったとしても、常に一定の需要があると感じています。基本的に共通する部分が多いのでしょうね。

そもそもデンマークは、1930年代以前はヨーロッパのほかの国と同じように、良い家具といえば王侯貴族をはじめとするお金持ちのために特別にしつらえられたものを指していました。デンマークは森林が豊かです。それがだんだんと庶民も国産のブナ材などを使えるようになってきました。

1945年以降、王室が中心となって家具産業を興そうとした背景があり、後に椅子の巨匠として知られることになるハンス・J・ウェグナー(Hans. J. Wegner)やボーエ・モーエンセン(Børge Mogensen)らを海外に留学させます。彼らが後にアルネ・ヤコブセンとともにデンマークのデザイン界を率いるようになり、優れたデザインや多様性が生まれていきました。

一方で、アメリカを中心に現在ではアメリカンミッドセンチュリーと呼ばれるような——イームズやハーマンミラーなど——デザインが生まれ、デンマークのデザイナーも多くの影響を受けますが、ただ、やはりデンマーク人には木材が一番しっくりきたのでしょうね。良質な木材が採れて、腕の良い技術者がいて、国として木材加工に向いているのだと思います。

ウェグナーらの木材の素材感を生かしたデザインなどによって、デンマークの家具デザインは復興期を迎えます。私がデンマークに来たのはこうした復興期の少し後の時代で、たとえばイタリアだったら「何か物足りない」と言われていたであろうデザインも、デンマークでは「非常にまとまりがいい」と評価してもらうことができました。やはり感性の部分で互いに共有している部分が多いのだろうと感じます。

良いデザインとは、なにか。

——家具をデザインするとき、どのような点に気を配っていますか。

独りよがりにならないことです。「これは良いアイディアだ」とか「これはウケるだろう」と自分で感じるデザインは、単に自分が気持ちいいだけのデザインなので全然だめです。それよりも「どんな人が買ってくれるだろう」「どんな生活の中で使ってもらえるだろう」と想像していくことが、大事だと思うんですね。後の時代まで残るデザインというのはそうした「誰が買って、どう使うのか」がバッチリ決まっているように感じます。

長年デザインの仕事をやっていると、形に関するアイディアはいくらでも出てきます。逆に、その中からどれを選ぶのか。「良いデザインってなんだろう?」と考えたとき、一つのデザインでそれに答えることはできません。それは、デザインというのは、常に「条件」のもとで行うものだからです。

純粋な芸術はなんの制約もない中で「どんなことができるか」を問うていますが、デザインは最初から条件ありきです。あくまでも商業美術であって、芸術の仲間かと言われれば私は違うと思います。

——そうした考えの中で、日本人としてのアイデンティティーは岡村さんのデザインにどのような影響を与えているのでしょうか。

抽象的な言い方なのですが、私がデンマークでやってこられたベースは「日本人としての自信」だと思っているんです。私の中から出てくる発想は、デンマーク人のデザイナーから生まれてくるものとは自然と異なります。

私は長野の出身です。長野には木曽ヒノキを使う伝統的な家具職人たちがいて、一生懸命ものづくりをしています。彼らのつくる家具は本当に素晴らしい。あれだけの高い技術があって、素材への強いこだわりもあります。

一方で、たとえば桐ダンスなど、昔のデザインから進歩がないようにも感じます。それだけ完成されているということでもあると思いますが、完成されたデザインを「超える」のではなく、そうしたデザインを別の場所に「植え替える」ような流れがあってもいいのではと思います。

伝統的に用いられる桐ダンスのデザインと、イタリアに輸出するためにつくる桐ダンスは同じデザインでなくてもいいはず。イタリアの街並み、インテリアになじむ桐ダンスをつくろうという考えがあってもいいのではないでしょうか。そんな発想から生まれるデザインはきっと新しくて、おもしろいものになると思います。

日本から世界に発信できるデザインを

デザインは、人々の暮らしが変わっていく限り、終わりがないものです。だからこそ、日本の若いデザイナーには、萎縮してしまわずに海外に出て仕事をしてみてほしいと思います。新しい発想さえあれば、日本のデザイナーは絶対に世界でも通用します。

家具のデザインは、もうデザインし尽くされているというふうに思えるかもしれませんが、これまでの著名なデザイナーたちだってそう感じていた。私もそう感じた一人でした。でも、よく見てみれば、まだできることがある。それは家具の使い方や暮らしの方法は常に変わっていくからです。誰がどのように使うのか、それを考えていけば、きっと日本から世界に発信できるデザインがまだまだ生まれていくのではないかと思っています。

(インタビューは2022年9月に行いました)