「我は信長の姪、浅井の娘なり」

これは、豊臣家滅亡を描いた『大坂物語』の中の一節。

信長とは、天下取りに手をかけたあの「織田信長」。浅井とは、そんな信長の妹・「お市の方」と政略結婚した近江(滋賀県)小谷城主の「浅井長政(あざいながまさ)」。

叔父に織田信長、父に浅井長政を持つ姫君。

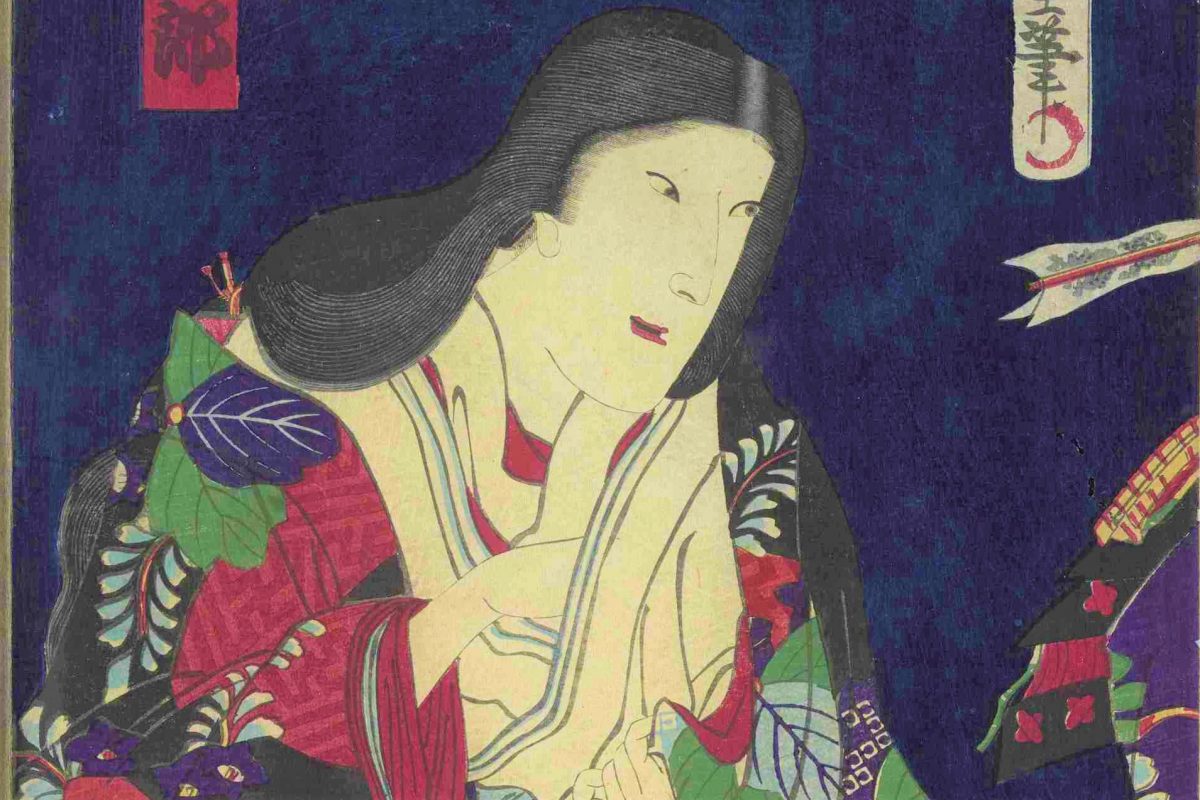

そんな由緒正しい家柄に生まれた三姉妹の長女「淀殿(よどどの)」。今回は、彼女が本記事の主人公である。

本来であれば、父母に囲まれてすくすくと育つはずが。なぜか、運命の歯車が狂い、ご自慢の叔父と父が対立。天正元(1573)年に父は自刃、母と三姉妹は落城の憂き目にあう。

その後、信長の弟である織田信包(のぶかね)の下で保護されるのだが。なかなかどうして、平穏な日々は続かない。今度は、叔父の信長が天正10(1582)年に謀反を起こされる。「本能寺の変」にて自害。

後ろ盾を失った三姉妹の母・「お市の方」は、織田家筆頭家老の柴田勝家(しばたかついえ)に嫁ぐことに。こうして、淀殿(当時は「茶々」)ら三姉妹は、越前(福井県)の北ノ庄城へと居を移す。

ただ、ここでの生活もごくわずか。たったの5カ月でさらなる展開が。

信長の死後、次期ポストを巡り、義父の柴田勝家と豊臣秀吉が対立するのである。この「賤ケ岳(しずがたけ)の戦い」で、まさかの勝家が敗走。籠城した北ノ庄城を秀吉軍に囲まれ、母の「お市の方」は勝家と共に自害。またしても、三姉妹は落城を経験する羽目に。なんとも悲劇が続く人生である。

その後。三姉妹はそれぞれ別の武将へと嫁がされ、政略結婚の道具に。なかでも、長女の「淀殿(茶々)」の嫁ぎ先は、なんとあの秀吉。先ほどの義父を自刃に追い込んだ敵方である。

こうして、淀殿は、32歳も年上の秀吉の側室という人生を歩むことになる。

もう、これだけで。

波乱万丈どころではない、壮絶な人生。

浮き沈みある運命に。そして、相次ぐ悲劇、悲しみの連続に。同情されることはあっても、悪口など叩かれるはずがない。

しかし、である。

なぜだか「淀殿」は、日本の歴史上、類まれなる「悪女」と名高い。その噂はホントに容赦ないほど、悪質なモノである。

どうして彼女の評判は、こんなにも貶められたのか。今回は、この謎を探っていきたい。

大淫好色?蛇に変身?やり過ぎてんこ盛りのエピソード

冒頭から、秀吉に嫁ぐまでの「淀殿」の人生を簡単に紹介した。さて、その後、彼女が辿った運命を、簡単に追記しておこう。

これまで不運続きだった彼女の人生だが、少しは上向きになったようだ。というのも、嫁いだ先の豊臣秀吉は、権力争いをそのまま逃げ切って、天下人となったからである。

そんな彼には、れっきとした正室がいた。名を「おね(ねね、北政所、のちの「高台院」)という。それだけではない。女性に目がなかった秀吉は、多くの側室のみならず、高貴な身分の娘らにも手を付けた。

しかし、それでも、なかなか子を授からず。一般的に、戦の多い戦国時代では、多くの子をなして次々と後継者候補を作るべきところ、秀吉にはそれができなかったのである。そんな中で、正室や他の側室にもできなかった世継ぎを、淀殿は産むことができた。

それこそ奇跡。そして、さらにいえば、淀殿は「2人も」授かったのである。

残念ながら、1人目の「鶴松(つるまつ)」は早世したのだが。2人目の「秀頼(ひでより、幼名は「お拾」)は無事に育って、のちの豊臣家を背負って立つ人間に。

ただ、豊臣秀吉の死後、天下は徳川家康の手に落ちる。この徳川方と、先代の天下人、秀吉の遺児が対立するのは致し方ないコト。両者は共存できず、結果的に豊臣家は滅亡する。もちろん、淀殿も秀頼と共に、大坂城にて自害(秀頼の生存説もあり)。享年47(生年が不確定のため諸説あり)。短いながらも凝縮された人生だったようだ。

さて、そんな彼女だが。

激動の時代を一生懸命生き抜き、褒められるかと思いきや、まさかのひどい扱いを受ける。それはもう、文学作品に登場する淀殿とくれば。トンデモナイ女性に成り果てる始末。

どのような描写かというと。

まず、軍記『難波戦記』の流れを汲む実録『難波秘事録』より。淀殿は、このような人物像で描かれている。

「前田利長や方広寺の鐘銘文を書いた清韓長老とも通じた『大淫好色、恥を知らざる婦人』にまで成り下がる」

(堀新ら著『秀吉の虚像と実像』より一部抜粋)

前田利長って、あの前田利家の長男で加賀藩二代藩主はないか。いや、それよりも。さすがに、相手が僧侶はないだろと思うのだが。もう、誰でもいいという感じの勢いで描かれている。

一方、『豊内記』(『秀頼事記』)には、高野山で切腹した秀吉の甥である豊臣秀次(ひでつぐ)が枕元に立った逸話が書かれている。

「亡き関白秀次が枕上に立ち、『自分だけでなく妻子らも卑賤の者に斬首され、辱められた恨みは晴れることがない。今後は秀頼を恨んでやる』と言って涙を流した夢を見たという」

(同上より一部抜粋)

これだけ読むと、豊臣秀次切腹の裏側で、淀殿が秀頼可愛さに暗躍したように思えてくる。そんな誤解を生じかねない内容は、大衆紙のセンセーショナルな記事の見出しを彷彿とさせる。

さらに、これらの内容を超えて、もっとえげつないのが『絵本太閤記』である。もともと、フィクションが混ざった壮大なストーリー仕立てなのだが。最初からそれが分かっていても、やはり、淀殿に関しての記述はひどい。なんといっても、とうとう彼女を蛇にまで変身させるのである。

場面からして、どうやら秀吉死後の話のようである。多くの心労がたたって、その容貌も衰え始める淀殿。彼女は、永遠の美貌を求めるあまり、胡散臭い手法にも手を出してしまう。それが「金龍の法」。もう、名前からして、なんだか詐欺っぽいセンスがそここに垣間見えてくる。

「それは、淀の内腿の肉片を、三股川の大蛇に与え、またその大蛇の肉片を持ち帰り、淀の内腿の傷口に合わせるという怪しげな方法であった。大蛇の肉片は淀の傷口にぴったりと癒合し、みるみるその容色は艶めいていった。しかし、それにとどまらず、淫心や嫉妬心も増していき、殊にその妬みの深さがいよいよ増すと、避けた口から長い舌を出し、まさに蛇形になり果ててしまった」

(同上より一部抜粋)

えっ?

蛇の一部と自分の一部を交換縫合?

いや、これは完全にアウトだろう。全く、名誉棄損も甚だしい。最終的に「蛇になる」だなんて、その想像力は大したものである。

こうなったら、悪女というよりは、既に妖怪の域である。

にもかかわらず、彼女の名誉は一切尊重されず。そんなデタラメな内容が記された文学作品が多く出回ることに。それと共に、淀殿の名声は時代と共に地に堕ちていったのである。

徳川家の正当性、豊臣家滅亡の二重責任を負わされた⁈

さて。

不思議に思うのが、いつから淀殿はこんなにも嫌われるようになったのかというコト。

そもそも、淀殿はそこまで表舞台に出ていたワケではない。

地位が上昇したのは、子を産んだからだろう。『多聞院日記』によれば、天正17(1589)年正月に、秀吉は「淀古城」を修築させている。そうして、5月には、最初の子である「鶴松」がこの場所で生まれることに。だからこそ、彼女は「淀」という名で呼ばれるようになったとか。

一般的に、将来の後継者たりうる子を産めば、その母も地位が上昇するのは当然のコト。ここで一気に、淀殿は「御台所(みだいどころ)」と呼ばれ、正室に次ぐほどの立場に躍り出たのである。ただ、そうはいっても。政治的な役割は、正室の「おね(北政所)」が一手に引き受けていた。

つまり、淀殿は、子の養育と、戦陣に付き添って秀吉の寵愛を受ける役割を担っていたといえる。両者はきちんと棲み分けができおり、正室VS側室のような火花バチバチの構図はあまり考えられない。なんなら、秀頼は「おね(北政所)」のことも「かかさま」と呼んでいたほど。

それでは、どうして。

一体、どの時点から「淀殿」は悪く書かれたのだろうか。

冒頭でご紹介した『大坂物語』。

これは、慶長20(1615)年に出されたものである。豊臣家が滅亡に至った「大坂の陣」について書かれた内容で、上巻は「大坂冬の陣」の1カ月後に世に出されている。当時でいえば、まあまあなスピード感だ。

ここで描かれた淀殿は、そこまで禍々しいものではない。どちらかというと、豊臣家滅亡の原因として、彼女が秀頼をうまく導くことができなかったからという感じのテイスト。秀頼を溺愛するばかりに、教育方針がいただけないという非難である。

加えて、豊臣秀吉の生前の悪政にも触れられているため、豊臣家側一体に非があると思わせたい、そんな意図が見え隠れする。これは、徳川方から出された宣伝の一種であろう。未だ豊臣家は庶民の中で人気があった。その豊臣家を滅亡させるのだから、徳川家康には正当性がなければ困る。そのため、豊臣家側の落ち度が主張されたと考えられる。

そうならば。

やはり、疑問がつきまとう。

ただの政治的見地での非難から、どうして個人攻撃にすり替わっていったのか。

そのヒントとなるのが、先ほどの『絵本太閤記』。

淀殿を蛇にしてしまったあの作品である。そもそも、この物語は秀吉が出世していく様子をフィクションも織り交ぜ、相当膨らませて書かれたものである。秀吉没後200年と記念して刊行されたという作品だ。

つまり「秀吉スゴイ!」という内容なのだから、豊臣家側に立って書かれたもの。だったら、淀殿も豊臣家の人間ではないのか。悪く言われる筋合いなどないはずである。

しかし、彼らには彼らの言い分がある。

「天下人を輩出した豊臣家がなぜ滅亡しなければならないのだ」という魂の叫び。

豊臣家側の関係者からは憤怒の情が感じ取れる。

まあ、簡単にいえば悔しいのだ。本来ならば、豊臣家は永続できるはずだった。豊臣家が不人気となったワケでもなく、豊臣恩顧の大名も多くいた。加えて、彼らは力も持ち合わせていた。ただ、「関ヶ原の戦い」の西軍の「石田三成」が支持されず、仲間割れしただけの話。

つまり、もっとうまく立ち回れば、豊臣家はまだまだ繁栄し続けていたのである。そう信じて疑わない彼らの気持ちは、じつによく分かる。ある意味、豊臣家の滅亡は、徳川家康の策略にはめられたのではなく、「自滅」に近い。その事実を彼らは重々理解しているのだ。

だからこそ、悔しいし、正視などできない。豊臣家滅亡から目を逸らして、うやむやにしたい。そんな自己嫌悪感から、豊臣家滅亡の原因をどこかになすりつけようとしたのだろう。そういう意味で、スケープゴートにされたのが「淀殿」だった。『絵本太閤記』では、正室の「おね(北政所)」と側室の「淀殿」の女同士の対立が豊臣家滅亡を招いたと全体的に描かれている。このことからも、彼らの思惑が浮かび上がってくる。

こうして、これらの実録は、明治時代以降、講談本として焼き直しがなされていく。その度に、淀殿のさらなる「悪女像」にも磨きがかかる。それは、淫靡さだけではない。嫉妬深さ、ヒステリック、強欲など、あらゆる悪女の要素を詰め込んだキャラクターへの昇華であった。

最後に。

本当の「淀殿」の姿をここで書き留めておきたい。

じつに、彼女は責任感が強い女性であった。

秀吉死後、外交関係を一手に引き受けていた正室の「おね(北政所)」は出家。「高台院(こうだいいん)」と名乗り、住居も京都へ移してしまう。もちろん、未だ政治的影響力は大きく、徳川方との窓口を担当していたようだが、大坂城に残ったのは淀殿であった。

慣れない政治の舞台に引っ張り出され、それでも豊臣家として対応しなければならない現実。その重圧から、彼女のストレスはMAXに。不眠症に食欲不振と、慢性的な疲労に襲われていたという。『玄朔道三配剤録』によれば、有名な医師の「曲直瀬道三(まなせどうさん)」から薬を処方されていたことが記されている。

そんな彼女の、一体どこに非があったというのだろうか。

あえていうならば。

我が子の「秀頼」に愛情を注ぎ過ぎたコトだろう。

1人目の「鶴松」が早世した際、淀殿は近くにはおらず。ちょうど小田原攻めの最中で、秀吉に呼ばれその陣中にいたという。病がちであった我が子の傍にはいられなかったのだ。せっかくの世継ぎを、病状悪化で死に至らしめた後悔は、計り知れない。

だからこそ、2人目の秀頼をなんとしても守りたかった。そんな親心が強く働いてしまったのだろうか。一般的に、武家社会では一人前の武士へと成長させるため、実母が育てることはあまりない。しかし、淀殿は手元に置いて、母乳で秀頼を育てたという。そんな環境だから、愛情もひとしお。

一方で、子育てに相当のプレッシャーもあっただろう。子が少ない秀吉にしてみれば、我が子は大事な世継ぎとなる。なんとしても一人前の武将に育てなければならない使命。いや、もう、彼女にしてみれば。それは絶対的な義務であったに違いない。

秀吉死後は、豊臣秀頼を「天下人」にせねばならない。秀吉時代の権勢誇る豊臣家を引き継がねばならない。そんな責任感が、引き際を誤らせたのか。

ただ、全体的にみれば。

豊臣家滅亡の圧倒的な原因は、人材不足にあるといわれている。秀吉死後の豊臣家側は、優秀な人材が枯渇していた。豊臣恩顧の大名は徳川方へと流れてしまい、既に、江戸幕府の土台は築かれていた。

全てはタイミング。

いうなれば、時の運がズレてしまっただけのこと。

後世にまで伝わる稀代の悪女「淀殿」。

その本当の姿は、子どもを愛する普通の女性であった。

▼あわせて読みたい 戦国を生きた女性の記事

徳川家康の誘いを断固拒否。異国の美女「おたあジュリア」を待ち受けた残酷な悲劇とは

参考文献

『完訳フロイス日本史5』 ルイス・フロイス 中央公論新社 2000年5月

『秀吉の虚像と実像』 堀新ら著 笠間書院 2016年7月

『ここまでわかった!大坂の陣と豊臣秀頼』歴史読本編集部編 株式会社角川2015年8月

『山内一豊の妻と戦国女性の謎』 加来耕三著 講談社 2005年10月

▼スタッフおすすめ書籍 浅井三姉妹をわかりやすくまとめた漫画

学習まんが 日本の伝記 SENGOKU 浅井三姉妹( 茶々・初・江 ) ― 戦国の姫たち 2 ― (学習まんが日本の伝記 SENGOKU 戦国の姫たち 2)