都会であくせく働いていると、時間がゆっくりと流れる地方は言わばオアシスのようなものだ。地方の方言を聞いて、ほっこりした気分になることも少なくないはず。例えばくまモンの吹き出し付きのLINEを見るだけで、胸がワクワクさせられるものだ。

もしかすると、日常においてそんな些細な幸せを感じていられるのも、明治時代に苦難を乗り越えた柳田国男の功績があったからこそなのかもしれない。

今日の私たちの幸せの土台にもなっている柳田国男の日本方言地図。それはどんなものなのだろうか。ちょっと覗いてみよう。

1匹のカタツムリから始まった方言研究

日本方言地図を作り上げるための葛藤は、1匹のカタツムリから始まった。

さて、松は昔からマツノキ、竹はタケだ。田舎でもその呼び名は変わらない。また、モグラについても同様だ。ムグラモチか、ウゴロモチか、イグラモチかといったように音声学的に多少の変異パターンが見られるものの、それ以外の別名は特にない。一方で、カタツムリは全く系統の異なる数十単位にも及ぶ方言が形成されている。以上は民俗学者である柳田が郵送調査アンケートを通じて日本各地の方言を参照する中で見出した知見である。

デンデンムシは関西、マイマイは関東の言葉?

柳田はまず、近畿では概ねデンデンムシ、一方の関東はマイマイ(またはマイマイツブロ)の言葉が主に使われていることに着目。(ちなみに、マイマイはカタツムリの背中の貝の巻き方に因(ちな)んで生まれた言葉である。一方、デンデンムシの由来については諸説あるが、そのひとつとして動詞の「出る」の命令形から来ているのではないかと考えられている)。

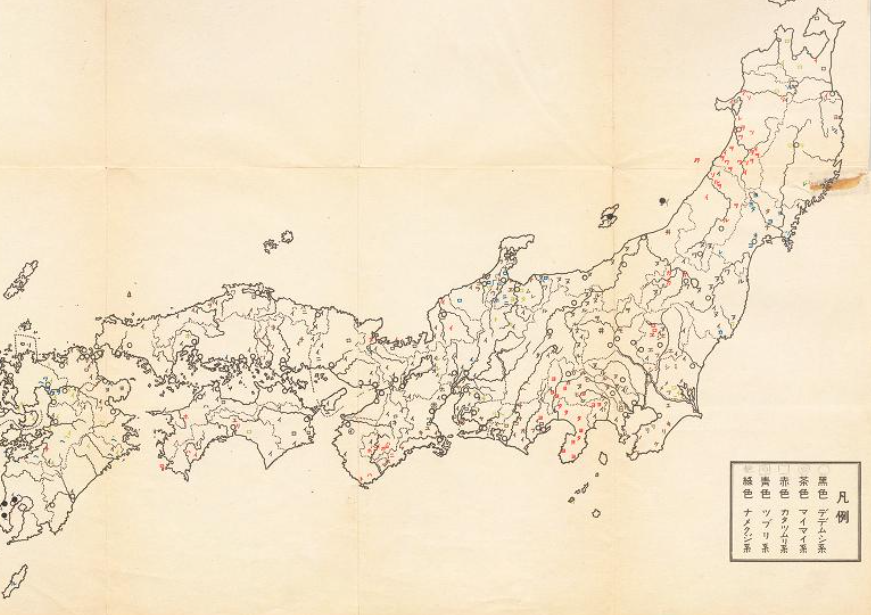

そして、柳田は近畿および関東を除く地域では、その他の呼び名が使われているとした。続いて、近畿を出発点に、デンデンムシが使われなくなる境界はどこであるかを探った結果、近畿は大和十津川を除く地域ではデンデンムシであること、北は若狭・三丹、東は尾張・三河の境付近、西は瀬戸内海の周辺にまで及んでいることが分かった。また、例外的に飛び地でデンデンムシが分布するケースも見られたという。

この広大なる接続地域以外に、飛び散っている例を拾ってみても、多くは皆近代水運の跡の、辿って行かれる土地であった。例えば九州でいうと肥前北松浦の大島、対馬の豆酘、奥州では気仙の一部および釜石附近などがそれである。日本海側では能登と越中とにも若干の分布があり、稀にはまた関東の村落にもその痕跡を見るが、これは上総あたりの浜から、上陸したものとも想像せられる。(柳田国男『蝸牛考』より)

デンデンムシの呼び名は連続的に広く使用されており、しかもいまだ他の新たな異名によって破られていないと考えた柳田。「デンデンムシが最も新しい言葉であり、マイマイにとって代わられる形で流伝していった」という、自身の理論へと繋がる仮説をひとまず提示するに至った。

マイマイの使用領域を詳しく見るために、柳田は関東8州(現在の1都6県)を挙げた。続いて、「マイマイが使用されなくなる境界はどこか?」に着目。北の山地に属する地域は、すでに他の方言に支配されている。相模でも他の言葉が使用されている。箱根以西の東海道は、伊豆を除く、尾張と三河の境、すなわち愛知県の中央までがマイマイの使用区域である。デンデンムシが優勢的な近畿でも、所々でマイマイの使用が見られ、その傾向は九州北部にまで及んでいる。この言語現象に対して、「元々マイマイが使用されていたところに、有力な新語であるデンデンムシが入ってきて、大部分を侵食していった」という見解をもって自身の仮説を固めていく。

カタツムリの最古の言葉はミナ?

地方によっては、ナメクジとカタツムリを一緒くたにしているケースもあった。しかしながら、これは特に珍しい事例でもないという。

蝸牛の方言を新たに発達している土地の人には、是はあるいは意外な事実かも知らぬが、蛞蝓と蝸牛とが名を一つにしていることは、決して珍しい例でも何でもないのである。まず九州では肥前・肥後・筑後の各地、壱岐の島にも蛞蝓のナメクヂがあり、日向の島野浦では双方ともナメクヂである。(柳田国男『蝸牛考』より)

「〇〇(事物)の△△(部分)が似ている」という発想に基づき、事物の特徴の類推を通じて生まれるのが言葉というものだ。話を戻すと、ナメクジの持つ粘液性から派生した方言も少なくない。例えば、沖縄諸島のアブラムシ、ヨダレムシ、滋賀県東部のハナタレムシはその一例である。

なぜカタツムリとナメクジが一部の地域で同一視されるのか。そもそもカタツムリは日本列島に多くの日本人が渡ってくる以前の太古の昔から存在する動物であった。

そして、当初から何かしらの名前があったはずだ。時代を遡ると、最も古い「ミナ」に辿り着く(ちなみに、太古の昔はあらゆる貝類がミナであったらしい)。カタツムリをミナとする事例は九州南部に残っており、『鹿児島方言集』にはミナムシ、ヤミナ、ユダイクイミナ、カキミナ、チヂミナといった異名が記されている。

海に働きに海の渚に住む人々は現に蝸牛以外の多くのミナを知っていて、追々にこれを差別しようとしていたのである。あるいは相参酌してミナナメクヂ、もしくはナメクヂミナという名は作り得たかと思うが、そういう形はもうどこにも残っておらず、僅かにツブラの語が始まってから後に、一、二の是と複合したらしい痕跡を見るだけである。(柳田国男『蝸牛考』より)

カタツムリを表す言葉だが、ナメクジが最も古く、その次にツブラが登場したという歴史的流れが窺(うかが)い知れる。

方言周圏論を提唱し、日本初の言語地理学者に

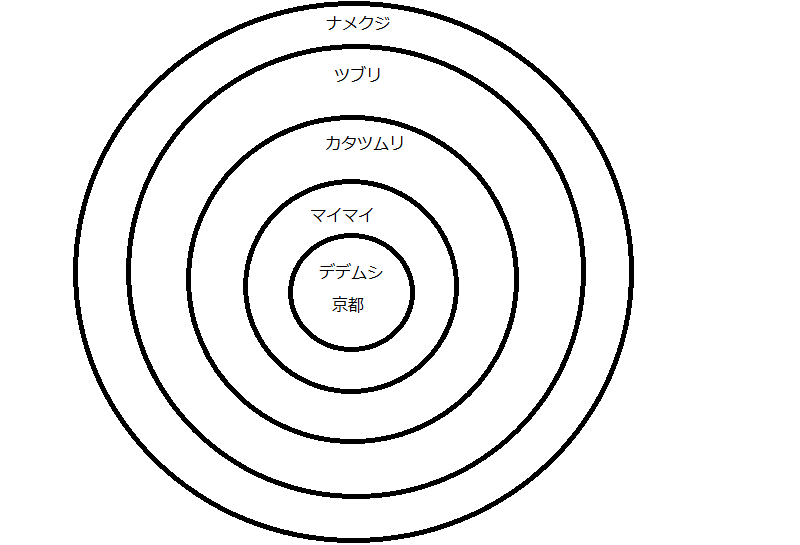

近畿地方のデンデンムシ、東北地方の北部および九州地方の西部のナメクジ、同じく東北および九州のツブリ、関東および四国のカタツムリ、中部地方および中国地方などのマイマイ。柳田は日本全国におけるこれらのカタツムリ方言の地理的・歴史的分布を同心円で表すとともに、カタツムリを表す言葉は同心円の外側から内側に向かって歴史的に変化してきたのだとする説を主張した。

柳田は『蝸牛考』の刊行をもって方言周圏論を提唱し、言語地理学の礎を築き上げた。とはいえ、厳密に言うと、言語地理学に寄与する見解をもたらしたのは柳田が初ではない。実際、19世紀後半から20世紀前半までのヨーロッパでは、すでにいくつかの方言地図が作られていた。そのひとつがジュール・ジリエロンが完成させた『フランス言語地図』だ。ジリエロンは「古い言葉は僻地や山村地区に残り、一方で新しい言葉が文化の中心地で発達する」という法則を見出した。これは柳田の方言周圏論とも共通する。このことから、柳田がいかにジリエロンの影響を強く受けたかが分かる。

また、明治時代の文部省内に設置された国語調査委員会は、1905(明治38)年、標準語制定の流れの中で『音韻分布図』および『口語法分布図』を刊行している。

これらの地図は、世界の方言地図作成史上もっとも古いグループに属するが、標準語制定作業の資料として利用されたり、あるいは日本全土をいくつの方言ブロックに分割できるかという「方言区画論」に利用されたりすることはあっても、残念ながら、言語地理学の発展に寄与することはできなかった。(徳川宗賢編『日本の方言地図』)

こうして、少なくとも柳田国男は“日本国内”における言語地理学に多大な影響をもたらした人物としておこう。

カタツムリをきっかけに始まった柳田の方言研究。しかしながら、最終的に柳田の理論の提唱へと導いたのはカタツムリではなかったという。

方言周圏論が日本全国に適用可能であることを実証すべく、琉球列島へ足を運ぶ。本来沖縄は近畿中心の文化圏とは別個のものとして捉えられたわけだが、柳田は沖縄における言語変化に対し、「日本全体の言語変遷の歴史の縮図」と捉えてしまったがゆえに研究が頓挫。結果的に、アンケート調査の対象に入っていなかったトンボをもって沖縄を含めた日本を一元的に捉えることが可能となり、研究は実を結んだ。

柳田と敵対するライバルも!?

柳田と対立関係にあったのが東郷操(みさお)だ。柳田の方言周圏論に対し、東郷は方言区画論を提唱。方言区画論というのは、明治政府が統一的「標準語」を制定する流れの中で纏(まと)められた方言理論であり、柳田の方言周圏論とは相容(あいはか)れないものであった。簡単に言うと、「日本語は東と西とでは概括的な違いがある」というのが、東郷の方言区画論の根本的な考えだ。1906(明治38)年、文部省内に設置された国語調査委員会の『口語法調査報告書』の一環で実施された文法の調査を通じて、越中、飛騨美濃、三河(現在の富山、岐阜、愛知)の東境に沿って東西に二分される境界線が示され、研究を進める運びとなった。

なぜ東郷が方言区画論を提唱するに至ったのかというと、歴史研究の時代区分になぞらえて、ただ単に地域区分がしたかっただけなのかもしれない。当時、学術のさまざまな分野で地域を区分する動きが盛んであった。それも動機のひとつではないかと言語学者の徳川宗賢氏は推察している。

一方で、柳田にとって東郷の方言区画論は理解し難いものであった。実際、柳田の論文『蝸牛考』の序文には、方言区画論への批判としてこう記されている。

それよりもさらに心得難いことは、この周圏説と対立して、別に一つの方言区域説なるものが有るかのごとき想像の、いつまでも続いていることである。方言はその文字の示す通り、元来が使用区域の限られている言葉ということなのである。区域を認めない方言研究者などは、一人だって有ろうはずがない。ただその区域が数多くの言葉に共通だということが、一部の人によって主張せられ、他の部分の者が信じていないだけである。(中略)これと方言周圏論と相対立するものと見るというような、大雑把な考え方が行われている限りは、方言の知識は「学」になる見込みはない。(柳田国男『蝸牛考』の序文より)

「個別の語の地域的な違いは、時間的および時代的な相の違いから来るもの」というのが柳田の根底にある。ところが、東郷の方言区画論では、その地域的な違いに関する説明が明確ではなかった。また、東郷はひとつひとつの言葉の分布区域が千差万別であることを軽視しており、東郷が提唱した方言区画論は方言地理学としては脆弱なものであった。

方言というのは、必ずしも一地方で話されている言葉を指さない。実際、地理学的にかけ離れた場所でも、同じ言葉が話されているというケースは実に多い。例えば、東北地方の言葉である「退屈」を意味する「トゼン」(「徒然」に由来する)。物理的に離れた九州地方でも、その言葉は使われている。方言区画論の場合、こうした分布のケースを説明することできない。その点で、柳田の方言周圏論に軍配が上がり、日本初の言語地理学者として名を立てるに至った。

柳田が東郷に批判的であったことには、もうひとつ大きな理由があった。東京帝国大学(現在の東京大学)の博言学科の上田万年(かずとし)教授による主導のもとで、明治政府により励行され、戦後まで続いた標準語教育だが、その教育体制に対して問題視していたひとりが柳田であった。「政府が定めた標準語は東京人の言葉とは異なる。また、東京の言葉をいかなる者にも通じ合うように広めたものではない」と。

そもそも標準語を決めるのは、聞き手や使用する当事者でなければならない。柳田はそんな考えを有していた。そのため、標準語を励行する明治政府に迎合し、方言研究を進める東郷に対してますます不信感が募り、それが両者の対立を生む一因へと繋がったと見ることができる。

一時は言語地理学から外された東郷の方言区画論。その後、方言区画論は言語学者の金田一春彦氏らにより抜本的に見直された。今では方言区画論も、方言周圏論も、言語地理学において互いに相補的な存在として、研究者に引用され続けている。

アイキャッチ画像:国立国会図書館デジタルコレクション

(参考文献)

『蝸牛考』柳田国男 岩波文庫

『日本の方言地図』徳川宗賢編 中公新書

「民俗学における周圏論の成立過程-言語地図から民俗地図へ-」安室知 『非文字資料研究19』神奈川大学