シリーズ一覧はこちら。

蔦重AtoZ

H=版元とは、江戸時代の文化をリードした出版社

蔦重というと「版元(はんもと)」。

これは本や浮世絵などをつくる仕事をする、江戸時代の職業のひとつ。現在の出版社のような存在でした。

江戸時代は木版印刷の技術が発達し、当初は安土桃山(あづちももやま)時代まで都だった京が依然として文化の中心地で、多数の書物が出版されていました。

それが、江戸時代中期には出版文化も江戸が中心となっていきます。

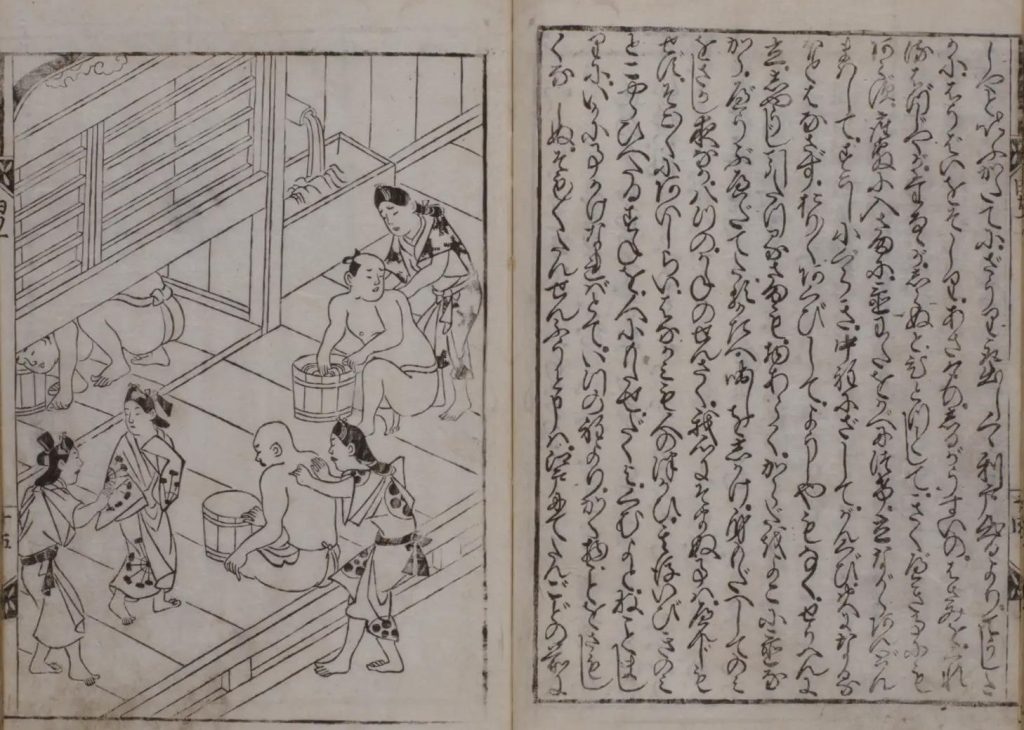

当時の出版物の主流は、絵と文章を組み合わせた草双紙(くさぞうし)や絵本、浮世絵など。これらは文章が中心の書物に対して、江戸の地元で生まれたことから地本(じほん)と呼ばれていました。

戯作者に執筆を依頼することから始まる

ではここで、蔦重が行っていた地本版元の仕事の手順をご紹介しましょう。

- まず、版元が戯作者(げさくしゃ=作家)に執筆を依頼。

- 戯作者は構想と下絵をまとめ、絵師にまわす。

- 絵師は意向にそって、木版を彫るための版下絵(はんしたえ)を描く。

- 本屋仲間と呼ばれる組合の検閲を受け、OKを得てから彫師にまわす。

- 彫られた板木(はんぎ)は版元などがチェックして加筆修正。

- 完成した板木を摺師(すりし)が紙に摺って、最後に版元が製本して販売する。

版元は作画や彫り、摺りなど全工程に目を光らせていたので、重労働でした。

彫師さんに急いで板木を彫ってもらう

摺り終えたら急いで製本して店頭に並べる