いったい野郎帽子とは何なのか? イケメン日本画で大人気の木村了子さんに考察してもらいました。

江戸時代、前髪は少年や少女だけに許された尊きものだった?

「まだあげ初めし前髪の 林檎のもとに見えしとき

前にさしたる花櫛の 花ある君と思ひけり——」

これは、島崎藤村の詩『初恋』の有名な冒頭ですが、前髪を上げ、日本髪を結い、大人へと変わりゆく少女の美しさを情感たっぷりに表しています。この詩が書かれたのは明治時代ですが、江戸時代の名残で日本髪を結う習慣は、当時の女性の間でまだ根強く残っていたのでしょう。一方、男性は明治に入ると断髪令が出され、いわゆる「ちょんまげ」スタイルは衰退の一途をたどります。

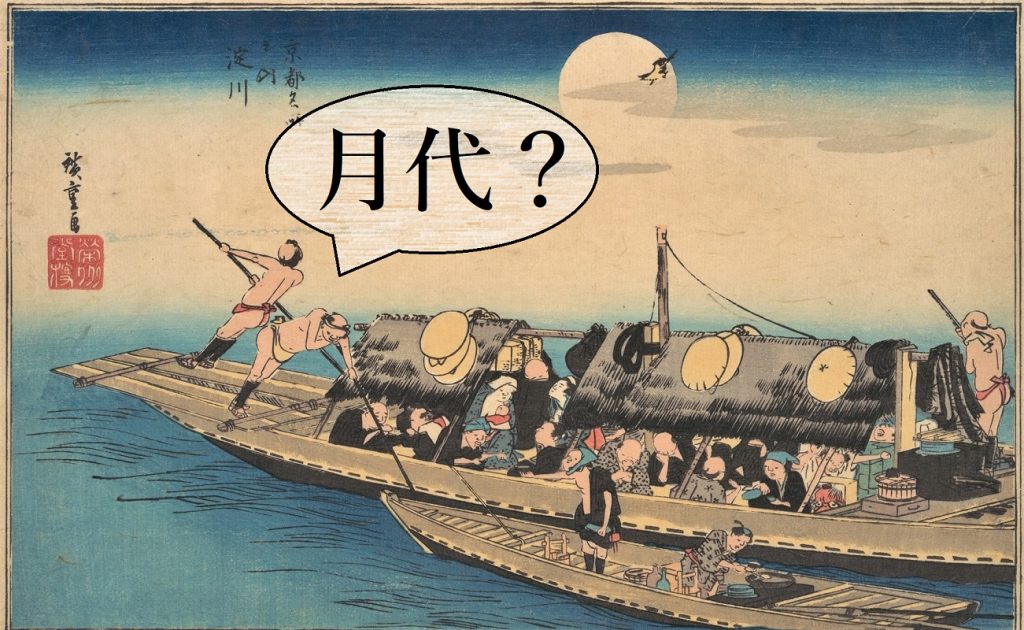

江戸時代は、年代や身分、職業によって細かく髪型が決められていた時代。「前髪」が許されたのは男女ともに子供のみで、男子は15歳ごろ、女子は13歳ごろで成人とされ、それぞれ元服、髪上げが行われました。前髪を落として頭頂部まで月代(さかやき)を剃ることが、大人の証だったのです。

ちょんまげのツルツル部分“月代”……1本1本、毛を抜いた?

そんな月代(さかやき)の習慣が始まったのは平安時代だといわれています。武家の間で兜をかぶった際にのぼせるのを防ぐため額から頭頂部までの髪を「抜いた」のが始まりだと言われています。……髪を、抜く?!

皆さん、ご存じでしたか?私はずっと月代は剃るものだと思っていたのですが、なんと「抜く」ものだったんですよ!しかも毛抜きで……!時代劇でそんな痛すぎる描写、ありましたっけ?

この驚愕の事実、今回調べて初めて知ったのですが、ムダ毛(体毛)を抜くだけでも痛いのに、頭髪はまさに「本命の毛」!現代人なら震え上がるはず……。抜きすぎによって頭皮が炎症を起こし、兜をかぶるのに支障が出たこともあったそうですが、本末転倒じゃないの?と思わずツッコミたくなります。でもこの時代も坊主は普通に刃物で剃髪してたんですよね?血まみれ毛抜き武士に教えてあげてほしかった……。

ちなみに、日本で最初に月代を剃刀で剃ったのは、なんと織田信長だそうです。ポルトガル伝来の西洋式折りたたみレザーで剃ったそうで、「信長レザー」をきっかけに武士階級も剃刀を使うのが主流になったとか、よかった〜。戦乱の世が続くにつれ、月代スタイルは常態化していきます。

青々とした月代は、フレッシュ江戸男子の輝き

戦がなくなった江戸時代に入っても、戦国時代から続いた月代の習慣は継続し、その勢力は武家のみならず町人へも広がりました。結う髷の形は身分や職種、時代によって異なりましたが、医者や学者などは月代を作らない「総髪(そうはつ)」という髪型をしていました。また、武士でも「浪人」は総髪でしたが、それは経済的に余裕がなく、頻繁に手入れができないため野暮な髪型ともされていました。美しく整えられた月代は、余裕のある江戸のオトナ男子の象徴だったのかもしれません。

「月代の剃り跡も青々と〜」という一文を歴史小説で読んだことがあるのですが、そこには『初恋』の「あげ初めし前髪の」に通じる、江戸男子のフレッシュな若々しさや、清潔感を感じることができます。

男性役者が女役をするとき使った“女装アイテム”野郎帽子

しかしながら、そんな「青々とした月代」に異を唱える者が現れます!

それが…(担当編集の給湯流茶道さんが大好きな)「野郎帽子」です!

皆さん、「野郎帽子」ってご存じですか?

実はこれ、「月代」を隠すためのファッションアイテムなんです。

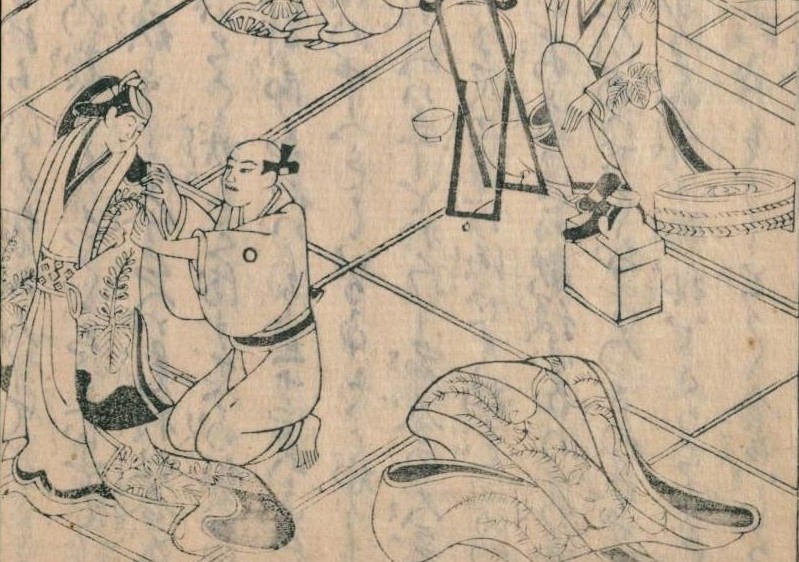

「野郎帽子」は、男役者のみで演じられる「野郎歌舞伎」にて、男性役者が女役を演じる際に用いられました。月代を隠すために頭に置かれた「手ぬぐい」が、いつしか専用「額帽子」となり、「野郎帽子」と呼ばれるようになったそうです。

野郎帽子が、“美少年コスプレ”アイテムに進化

そんな「女形」の象徴とも言えるアイテムが、次第に別の側面を帯びていきます。

まだあげ初めし前髪を、剃り上げちまった月代に……被せ隠そう野郎帽子!

そう、子供にしか許されない「前髪」を帽子で再現する、「若見せアイテム」と化していったのです。そして、「青々月代」より若さを求める「稚児・若衆」推しの大衆に、大いに受け入れられていきました。

その背景には、野郎歌舞伎の前身である「若衆歌舞伎」の存在があります。

江戸時代初期、10代半ばの少年(前髪あり)たちによって演じられた「若衆歌舞伎」は、華やかな踊りが人気を博しました。しかし、男色の商業化が問題視され、幕府により禁止。その後、若衆の象徴であった前髪を剃り、月代頭となった成人男性による「野郎歌舞伎」が誕生し、演目も踊り主体から芝居主体へと変化しました。

つまり、本物の「稚児・若衆」による歌舞伎はアウト、野郎帽子を装着した成人稚児・若衆はギリ合法、といったところでしょうか。現代で言えば、成人済みの大人がJK、DKの制服コスプレをするようなもの?うーむ……現代にも通じる案件ですね。月代を野郎帽子で隠し、振袖を着て踊る稚児・若衆(成人済み)は、まさにアイドル! 大変な人気を誇ったそうです。

とはいえ、月代も野郎帽子も、現代ではなかなか目にする機会がありません。歌舞伎に行かないと見られないのでは?と思っていたら…今、大河ドラマ『べらぼう』で時々登場するんです!

第二話に登場した平賀源内(演:安田顕)の故恋人・瀬川菊之丞(演:花柳寿楽)が、なんと紫の野郎帽子を着用して登場!思わず「お、リアル野郎帽子!」と声が出てしまいました。

瀬川菊之丞さんの野郎帽子、とてもおしゃれでお似合いでした。恋人のために少しでも若く美しくありたいと思うのは、時代やジェンダーを超えて共通するものなのかもしれません。ドラマでは江戸の月代イケメン男子を楽しみつつ、ぜひ「野郎帽子」も探してみてくださいね。

ちなみに私は「少年」はあまり描いてないのですが、イケメンを描き始めた頃、某少年アイドルグループに感銘を受け、宗教画風に《Boys Be! 少年の節句》という絵を描きました。現代の若衆、稚児たちですね。真ん中の兜の男の子、毛抜きで月代抜いてないといいなぁ。

次回は、現代のメンズヘアについて書こうかな、欲望の赴くままに……。

参考文献:

亘 明志『演劇における異性装とジェンダー規範のクィア視点からの解読の試み』

池上良太『図解日本の装束』

アイキャッチ画像:

役者花見図/宮川一笑筆(部分)/出典:ColBase