正直に言おう。わたしは「男色物」が好きだ。読み物としておもしろいものが多いし、相手を尊重するのであれば恋愛や性愛にタブーはないのだということを、わかりやすい形で示してくれる。

胸をかきむしる狂おしいほどの嫉妬も、選ばれなかった男の屈辱も、命がけの契りの後での裏切りも、激しい憎悪の末の刀傷沙汰も、男色の世界ではおなじ想いの強さと深さで、物語に虚構を含んだリアリティを積みあげる。その欲望には、すこしの打算もない。これを純愛と言わず、なんと呼ぼう。

「男色」の美少年たち

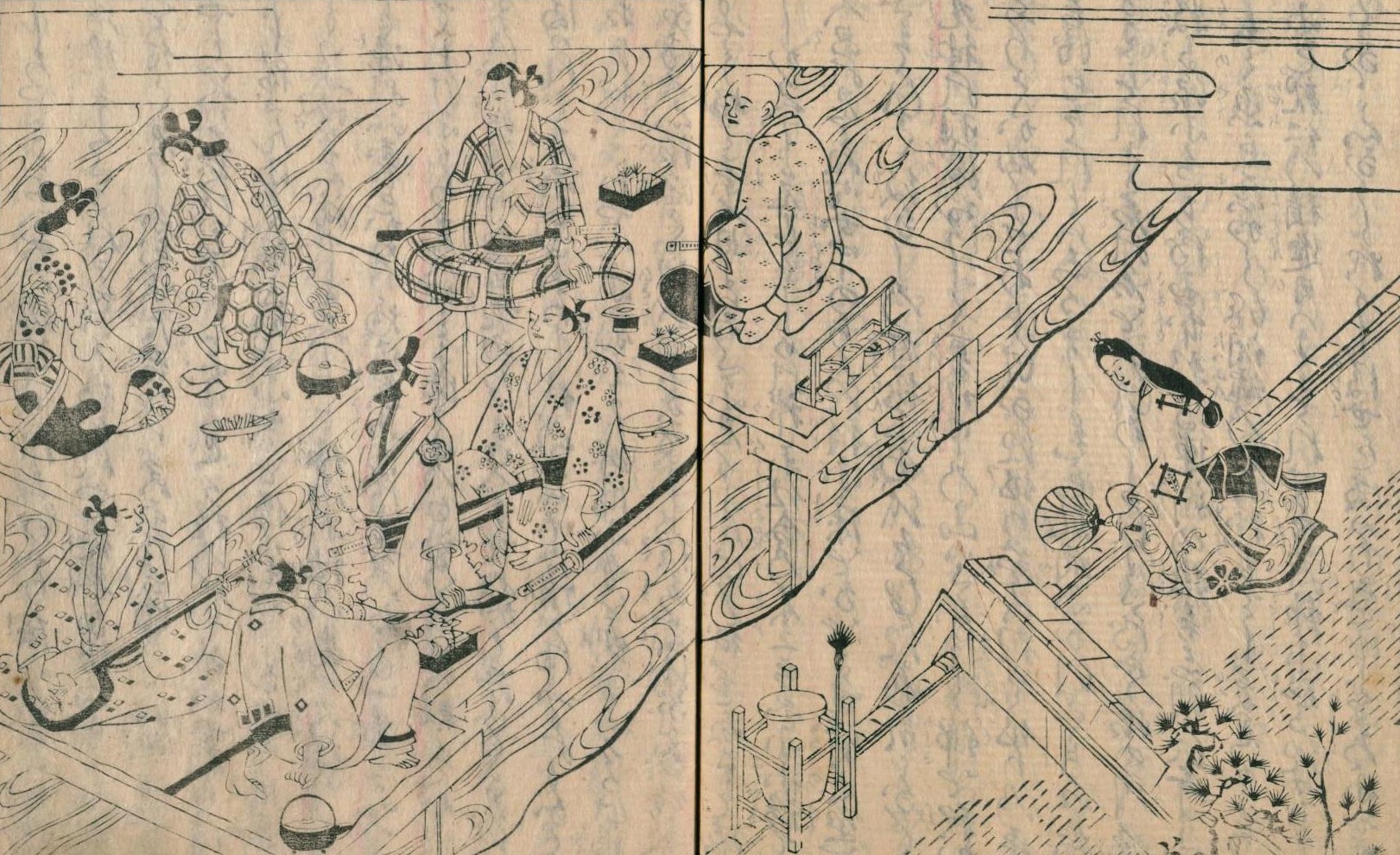

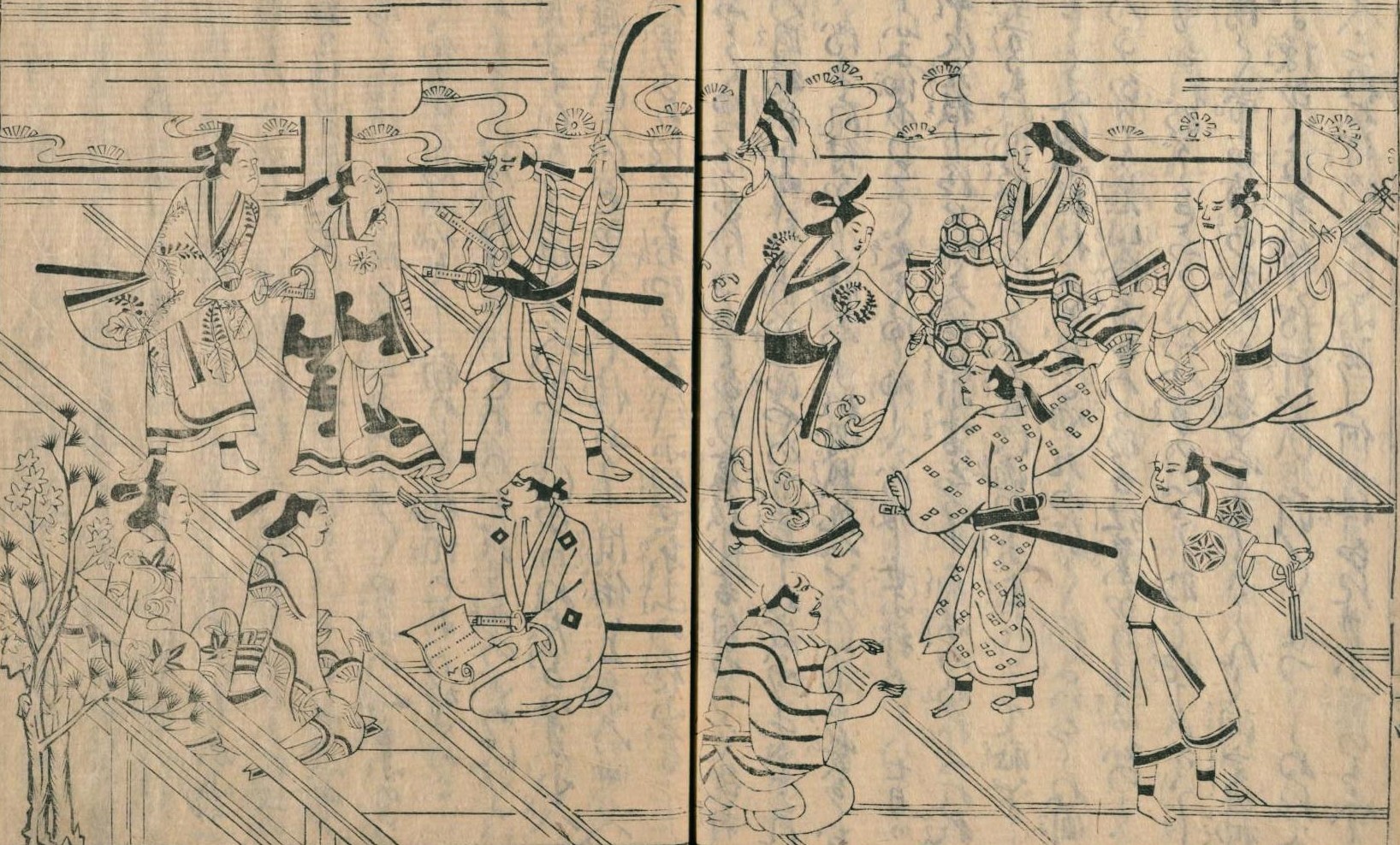

平成のBL文化の拡大を待たずとも、日本には古くから「男色」があった。男色とは、男性同士の恋愛(「女色」は女性の異性愛)のこと。1687年に刊行された井原西鶴による浮世草子『男色大鑑(なんしょくおおかがみ)』はその代表といえる。美しい少年(若衆)と兄分(念者)が繰りひろげる情交は、とにかく絵になる。若衆というのは、12 歳から20 歳ころの少年のことだ。

「世界の一切の男は美人である。女に美人は稀だ」と安倍晴明が言い伝え、「美しい人は夭折すべきであり、客観的に見て美しいのは若年に限られているのだから、人間はもし老醜と自然死を待つ覚悟がなければ、できる限り早く死ぬべきなのである」と三島由紀夫が説いたように、若衆はもっとも美しい少年の盛りにある。『男色大鑑』に収められた物語から、いくつか紹介しよう。

狂おしいほどに愛おしい両の腕『傘持ってもぬるる身』

遠山に見えはじめた月のように自然な顔立ち。声のない枝にとまった鳥のような髪。瞼に鶯の啼いているような声。傘を持って現れた美少年、長坂小輪(こりん)は梅のように素直な気性が気に入られて殿の夜の友になった。

「お前のために命を捨てる」そんな甘い言葉も「衆道の神髄ではありません」と小輪の心には届かない。小輪の心を独占したのは、惣八郎というべつの男だった。心の底から愛し合うようになった二人だったが、ついに小輪の不義が発覚してしまう。

「相手の名を言え!」殿は大勢のまえで小輪に詰めよる。

「たとえ身を砕かれようとも申したりしません」小輪は嘆くようすもなく応えた。

嫉妬心に狂った殿は刀で小輪の左手を切り落とし、つづけて問いかけた。

「今の思いは」

「この手で愛しい男をさすったのです。さぞかし憎いことでしょう」

小輪はもう一方の手を差しだした。

「この後姿、またと世に現れることがない若衆ぶりでしょう。皆様、これが見納め、よくご覧ください」

両腕、そして小輪の細い首が打ち落とされた。殿は転がる首をまえに涙を流し、死骸は寺へ納められた。

いっぽう惣八郎は、小輪を密告した隠密に復讐を果たし、小輪の墓の前にいた。そして自ら腹をかき切り、愛する男の後を追いかけたのだった。

貴方は射止めようとする人の唾を飲めるか?『夢路の月代』

黒の竜紋の上下に葉菊の五所紋、平打ちの帯。後ろ下がりに短い髪をした、まだ三十になっていないと見えるその男の名は、勘右衛門といった。

あるとき三之丞という若衆が川上で唾を吐いた。すると川下にいた勘右衛門が水をすくい、喉を鳴らして飲み干したものだから三之丞は驚いてしまった。年上の武士に失礼を働いてしまったと、三之丞は許しを請うた。勘右衛門は情熱的な男色家だった。

「せっかくの唾が流れる水につれて泡と消えてしまうのが惜しくてね、だから飲みほしたのだよ」

「人の喜ばす事を。聞き流しはしませんよ」三之丞は笑って言った。

「もう一度会いましょう」約束をして別れた二人だったが、再会をまえに勘右衛門は風邪をこじらせて亡くなる。自害しようとする三之丞。彼を止めたのは、生前の勘右衛門と良い関係にあったという美しい男、左内だった。

勘右衛門への叶わなかった想い。三之丞は左内を求めた。

「どうかあなた様が勘右衛門殿に変わって、私と衆道の契りを結んで下さい」

二人は嘆きのなかで契りを交わし、三之丞は勘右衛門の夢をみるのだった。

わたしを呼ぶ香りがある『東の伽羅様』

小西の十助という薬屋からは、伽羅の香りがこぼれていた。香りに導かれるように店に立ちよった男の様子を十助の息子、十太郎が見ていた。もう一度あの人に会いたいという気持ちが、十太郎を死の間際まで追いこんだ。臨終間際、十太郎が言った。

「あの方は、明日の夕方にここを通ります。会わせてください」

人びとは疑ったが、時刻のとおりに男が現れた。父・十助が理由を話すと、その男は涙を流した。

「病人に会わせてほしい」

恋焦がれた男、市九郎がついに枕もとへやって来た。それを見た十太郎はたちまち元気を取りもどした。

十太郎は市九郎に心の内を告げた。

「身体は家におりましたが、魂は側におりました。あなたの旅先で、わざとあなたの左の袂に伽羅の香木の一欠片を入れたのです」

戸惑いながらも市九郎は伽羅の欠片を取りだした。不思議なことに欠片は、十太郎のもっていた欠片とぴたりと一つに合わさった。焚いてみると同じ香りがした。

二人は契りを結び、市九郎は十太郎をもらい受けたという。

男たちの嫉妬、老い、ひたむきさが胸をうつ恋物語

江戸の男色物ワンダーランドには、他人の唾を飲み干す変人もいれば、両の腕を差しだす者もいる。これが皆、美男子なのだから読まずにはいられない。

『嬲りころする袖の雪』『詠めつづけし老木の花の比』『色に見籠は山吹の盛』の3つの物語には、同性同士の恋慕にも男女とおなじ苦しみがつきまとうことが描かれる。誰だって、どんな立場の人間であれ、一人は寂しいし、老いは避けられず、気持ちを簡単にあきらめたりはできないのだ。男色物の奥行きは広く、深く、愛のあるところには常に戦いがある。

『嬲りころする袖の雪』

嫉妬に狂った若衆、笹之介は葉右衛門が浮気したことに怒り、葉右衛門を庭に放りだした。刀も着物もすべて脱がせて、雪のなかに立たせたのだ。体を震わせる葉右衛門。でも『嬲りころする袖の雪』の笹之介は、ただ葉右衛門を痛めつけたかったわけじゃない。葉右衛門が言われたとおり服を脱いだのは、笹之介を愛していたからではないだろうか。

『詠めつづけし老木の花の比』

男色における老いが描かれる『詠めつづけし老木の花の比』では、一人汗を流している主水の老いた背中を半右衛門が撫でおろし、腰から下の皺を悲しむ。愛し合う二人にも時間は等しく容赦なく降り積もったのだ。それでも二人は、若いころに衆道の契りを結んだときから今も変わらず、互いを愛しつづけている。

『色に見籠は山吹の盛』

山吹の小枝を拾ってあげたことをきっかけに主馬に思慕の念を抱いた浪人の義左衛門は、主馬に会いたい一心で三年間も影のように付き添い、追いかけ、張りつく。『色に見籠は山吹の盛』は、いわば壮大なストーカー事件ともいえるし、ひたむきな男色の世界を描いているともいえる。

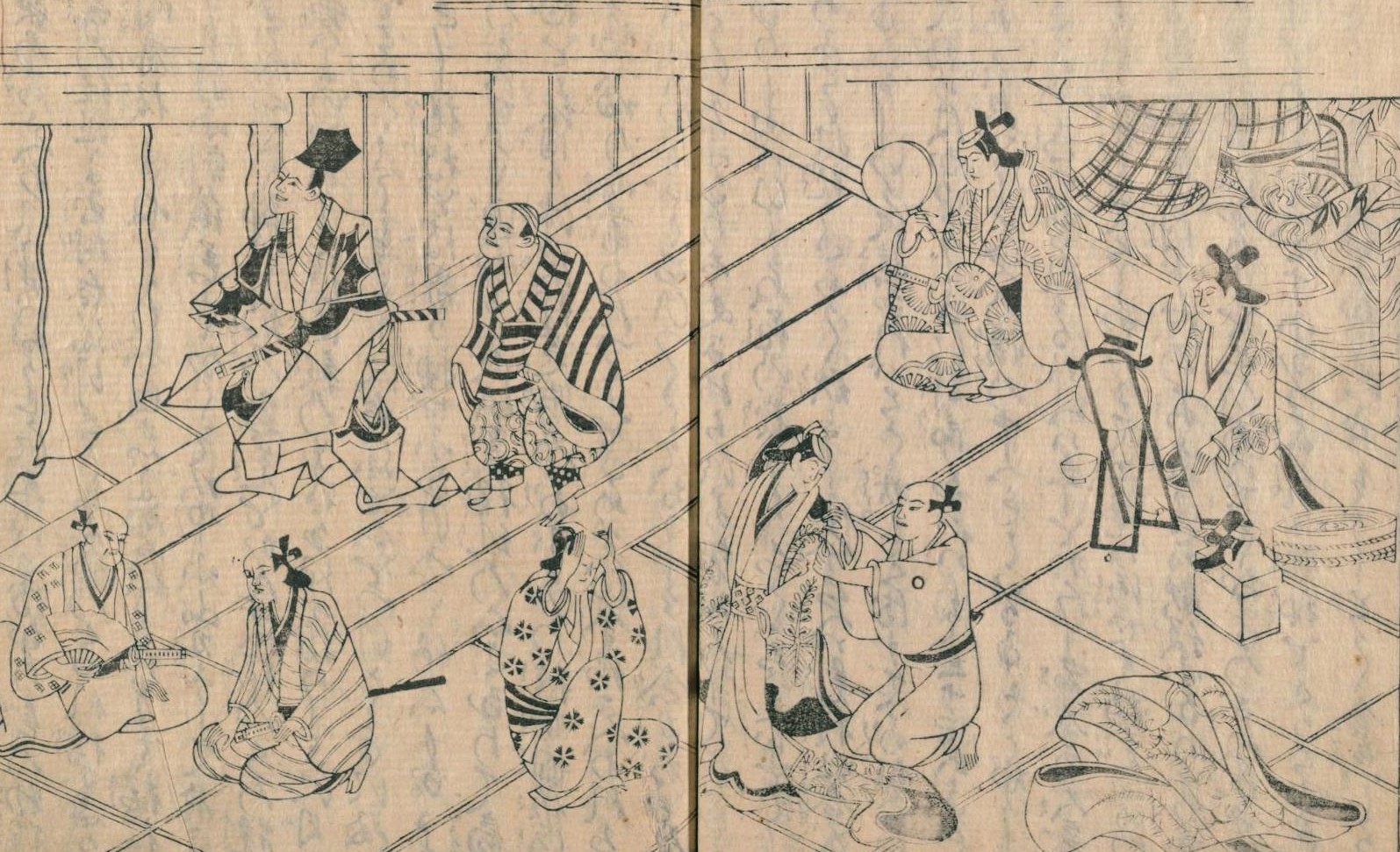

欲望はとまらない。艶やかな男色のエロ

恋に落ちる二人の出会いはドラマチックでなくてはならない。なかでも『夢路の月代』の出会いの場面は印象的だ。勘右衛門の情熱的なアプローチ、人の生命のあっけなさ。三之丞の恋を悲しみで終らせない三人目の男、左内の存在。そしてはじまる三之丞と左内のとつぜんの交情。左内は寝入りながら勘右衛門との出会いを語り、その話に耳を傾けながら三之丞も眠りにつく。夢のなかの勘右衛門が、二人が兄弟分の契りを結んだことを喜ぶ。

好みが別れそうな「唾」の場面も、たんに現代的なフェティシズム的偏向愛と受けとってはつまらない。三之丞の唾を飲みこむことで、作者は勘右衛門の三之丞への深い情愛と三之丞の口内の清らかさを描写したのだ、との意見もある。(『西鶴小説論』染谷智幸)

恋は人を丸裸にするけれど、ほんとうに裸でやってきた男もいる。『墨絵につらき剣菱の紋』では美少年に会うために男が「着物をぬぎ捨て、脇差一つ腰にさして」川を渡る。その姿を見つけた美少年は「濡れ身そのまま肌着の下に巻き込められ」るのだ。

失われる美貌。身分ちがいの恋…甘くない男色の世界

井原西鶴は『男色大鑑』で、男同士の恋が日影に隠れていなかった時代の恋物語を生き生きと描いた。けっして書きすぎず、語りすぎず、意図的に省略された戯れの場面に、わたしはいつも胸をうたれる。想像力のための余白を読者に残している気がするからだ。

男色物のおもしろさはなんといっても「精神美」と「愛欲」の二本柱にある。

行きすぎた愛や自然の成り行きでの契り、その深い関係性は男色物の最大の魅力だ。相手を想ってのふるまいは恋愛的でもあるし、武士道的にもみえる。おじさんが美少年をかわいがる、という構図は江戸時代が身分社会であったことと無関係ではない。少年美の盛りを過ぎた男子の、桜が散ったあとの無残さがあることも忘れてはならないだろう。どの恋も、けっして甘いだけじゃないのである。

さいごに

恋と性を語りながら「義」を大切にする男色物は、ときに動物的だと、卑しいもののように語られる性を見事に夢物語へと昇華させた。自らの欲望を満たすためでなく、種の保存を目指すためでもない。女と男の情交が恋心の成就と未来の家庭生活を想像させるものなら、男色物は現実的な問題に縛られることのない自由な恋愛といえるかもしれない。

死をも前提にするこの恋は、はじまりと同時に終わりを予感させる。けっして軽薄な恋などではない、永遠の恋がここにはある。

【参考文献】

染谷智幸、畑中千晶 (編)『男色を描く 西鶴のBLコミカライズとアジアの〈性〉』勉誠出版、2017年

富士正晴(訳)、井原西鶴(著)『男色大鑑』角川ソフィア文庫、2019年