「152」のうちの「4」。

このたった4文字が、総勢30万人をも超える兵を動員する戦いを引き起こす。慶長19(1614)年、慶長20(1615)年の2回にわたる戦国最後の戦い。「大坂の陣」である。

難攻不落といわれた大坂城は火の手があがり落城。豊臣秀吉が寵愛した息子・秀頼(ひでより)は、母の淀殿と自刃。あれほどの栄華を誇った豊臣一族は、秀吉の死から17年のちにあっけなく滅びることとなる。天下を取っても、蓋を開ければ一代限り。15代続いた徳川家とは大いに異なる最期となった。

さて、この豊臣氏滅亡のきっかけとなったのが、意外なモノ。

京都市東山区にある「方広寺(ほうこうじ)」の梵鐘(ぼんしょう)だ。まさに 1つの「鐘」が、戦いの発端となったのである。

どうして、豊臣一族は滅びなければならなかったのか。偶然か必然か。今回は、騒動の始まりとなる「方広寺鐘名事件(ほうこうじしょうめいじけん)」について、その一連の流れを掘り下げていきたい。

豊臣秀吉の大いなる誤算

織田信長の遺志を継いでようやくなしえた天下統一。絶大なる権力を誇り、全てが思い通りとなるはずだった。しかし、自分の死を目前にして、豊臣秀吉は1つの誤算に気付く。それは、豊臣一族の確実な後継者を残せなかったというコト。

そもそも戦国大名にしては珍しく、秀吉には「子」が少ない。

まさに異様ともいえる有様で、あれほど多くの側室を召し抱えても、どうやら子宝には恵まれなかったようだ。ようやくできた子も早世し、一時は世継ぎを諦め、甥である秀次(ひでつぐ)を関白にしたことも。しかし、文禄2(1593)年8月、奇跡的に男の子が誕生。それが、今回の「方広寺鐘名事件」の渦中の人物の一人、「豊臣秀頼」である。母親は織田信長の姪となる淀殿、つまり、亡き主君の血を引く子でもあった。

なんとしても天下を秀頼に引き継がせたい。そんな狂気にも似た秀吉の思いは「秀次粛正」という悲劇を引き起こす。ただ、そんな秀吉も、自分の寿命には抗えず。結果的に、最愛の息子、当時6歳の「拾(ひろい)」(のちの秀頼)を残してこの世を去る。残念ながら、秀吉は幼い息子の将来を、他人に任せるほかなかったのである。

それでは、豊臣秀頼の将来を任された「他人」とは誰か?

ここに1つの記録がある。

記したのは、イエズス会宣教師のフランシスコ・パシオ。イタリア出身の彼は、当時、日本イエズス会の副管区長の要職にあった。そんなパシオが「暴君(秀吉のこと)の死」について、ローマのイエズス会総長宛てに、ある報告書を作成している。その一部を抜粋しよう。

「彼は、関東の大名で八ヵ国を領有し、日本中でもっとも有力、かつ戦においてはきわめて勇敢な武将であり、貴顕の生まれで民衆にもっとも信頼されている(徳川)家康だけが日本の政権を簒奪(さんだつ)しようと思えばできる人物であることに思いを致し、この大名に非常な好意を示して自分と固い契りを結ばせようと決心して、彼が忠節を誓約せずにはおれないようにしました」

(ルイス・フロイス著『完訳フロイス日本史5』より一部抜粋)

パシオの報告書によれば、豊臣秀吉は、どうやら次の天下人に「徳川家康」を想定していたようである。

しかし、実権を徳川家に完全に譲るのではない。秀吉は、家康に対して「一時的な委譲」を期待した。実際に、パシオの報告書から、当時の状況をうかがい知ることができる。

「太閤様は、居並ぶ重立った諸侯の前で、その大名(家康)を傍に召して次のように語りました。予は死んでゆくが、しょせん死は避けられぬことゆえ、これを辛いとは思わぬ。ただ少なからず憂慮されるのは、まだ王国を統治できない幼い息子を残してゆくことだ。そこで長らく思い巡らした挙句、息子自らが王国を支配するにふさわしくなるまでの間、誰かに国政を委ねて安全を期することにした。その任に当る者は権勢ともにもっとも抜群の者であらねばならぬが、予は貴殿を差し置いて他にいかなる適任者ありとは思われぬ。それゆえ、予は息子とともに、日本全土の統治を今や貴殿の掌中に委ねることにするが、貴殿は、予の息子が統治の任に堪える年齢に達したならば、かならずやその政権を息子に返してくれるものと期待している」

(同上より一部抜粋)

こうして、豊臣秀吉は「息子自らが王国を支配するにふさわしくなるまでの間」だけ、家康に国政を委ねる。そして、この盟約を強固なものにするために、徳川家との姻戚関係を模索した。具体的には、家康の子、秀忠には当時2歳の娘(千姫)がいたため、この千姫と息子・秀頼の婚約を整えるのである。こうなれば、家康と秀頼の関係は「孫娘の婿」。両者は、もはや「他人」ではない間柄となったのだ。

徳川家康が決断した真逆の「世襲制」

豊臣秀頼の将来を、徳川家康に託す。

この他人任せの状況が、豊臣一族滅亡の大きな要因となる。しかし、原因はこれだけではない。豊臣秀吉の親友であった前田利家の死。また、慶長5(1600)年の関ヶ原の戦いでの西軍の敗北。豊臣方の家臣が一枚岩となれなかったのも、少なからず影響しているだろう。

託された徳川家康は、関ヶ原の戦いで勝利。その3年後、慶長8(1603)年に征夷大将軍となり、江戸幕府を開く。秀吉の想定通り、家康は天下人となったのである。

一方、豊臣秀頼も大きく勢力は削がれたが、権威はキープ継続中。関ヶ原の戦いのあと、所領は大きく減り、諸大名並みとはなったものの、権威は未だ落ちぶれず。というのも、年始などには全国の諸大名からの祝儀、勅使以下、親王や公家なども大坂城へと下向していたというからだ。つまり、朝廷側も、秀頼を秀吉と同様に扱っていたことになる。

実際、慶長10(1605)年4月には、右大臣への昇進も実現。秀頼、満12歳になる前のことであった。しかし、これに前後して、同年4月。徳川家康は、将軍職を秀忠へと譲る。家康、御年63歳。徳川家の裏切りとなる、突然の「世襲制」の宣言であった。

これには、淀殿も激怒。

あれだけ秀吉からお願いされ、姻戚関係まで構築しながら、家康は徳川家への「完全委譲」をやってのけたのだ。豊臣方からすれば、話が違うとなるのも、容易に想像できる。しかし、秀吉亡き今、時代は完全に徳川家へと向かっていた。現状を把握せずに、過去の権威にしがみついたところで、判断を見誤るだけである。

「大御所」として未だ実権を握りつつ、スマートに徳川家の世襲制を世に知らしめた徳川家康。豊臣家に政権を返すつもりはないと、正面切っての意思表示であった。

豊臣家滅亡の引き金となった「4文字」とは?

京都市東山区にある「方広寺」。

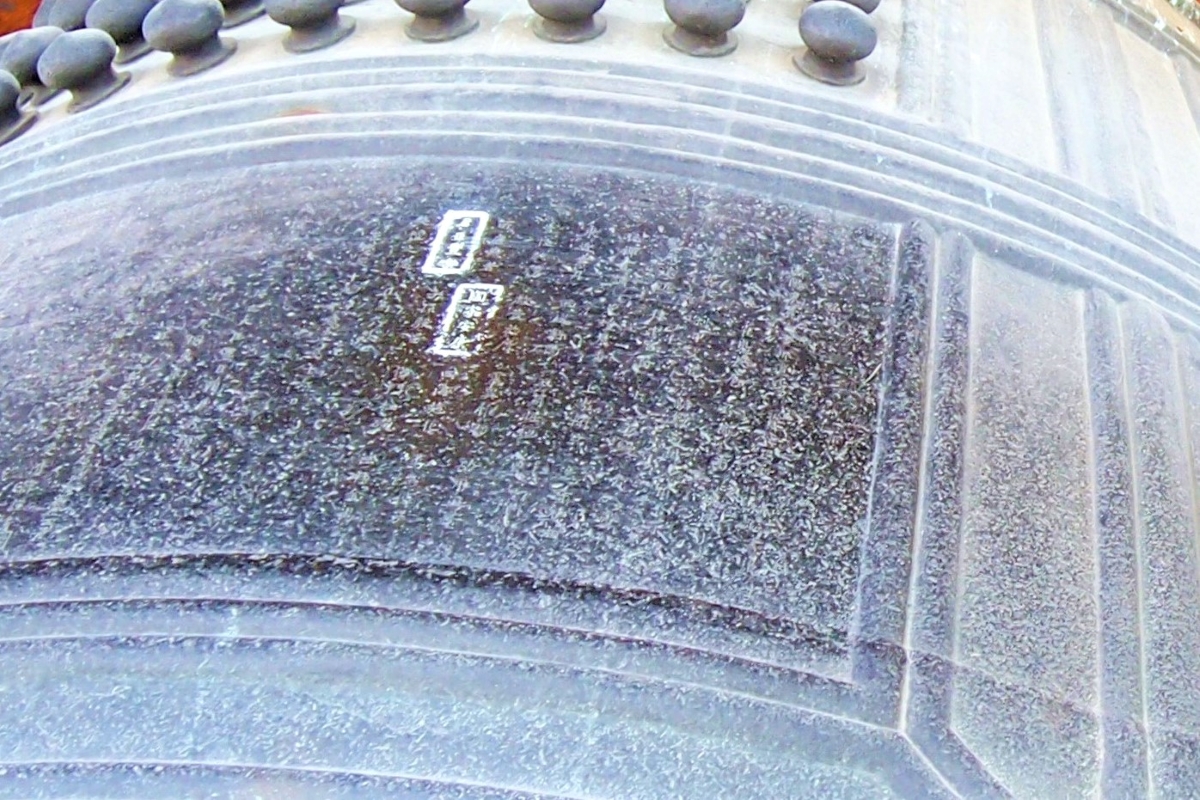

この寺に問題の梵鐘が、今もなお存在する。重さ64トンもの大きさを誇る鐘。一見すると、ごく普通の、ただの「鐘」である。だが、よく観察すると、鐘の側面には小さな文字が。じつは、この鐘には銘文が彫ってあるのだ。

銘文を考えたのは、「洛陽無双の智者」といわれた南禅寺の高僧、清韓(せいかん)。当代随一の学僧でもあったという。

さて、彼が作り出した最高傑作となる152文字の銘文。鐘の表面に、小さな漢字がズラッと並ぶ。これを見て、まず思ったのは、よくぞ、まあ、問題の4文字をこの中から見つけ出せたものだというコト。

その4文字とはコチラ。

「国家安康(こっかあんこう)」

これとは別に、コチラの8文字にもクレームが。

「君臣豊楽 子孫殷昌(くんしんほうらく しそんいんしょう)」

一体何が問題となったのか。

もとはといえば、豊臣秀吉が京都に大仏と大仏殿を建立したのが始まりだ。しかし、地震や火災で頓挫(とんざ)し、再建ならず。無念のうちに秀吉はこの世を去る。そんな亡き父の思いを引き継いだのが、秀頼である。慶長14(1609)年正月より、再興すべく事業を開始。秀吉が備蓄した千枚分銅を使用し、多額の費用をかけて、いよいよ完成。あとは大仏の開眼、堂(大仏殿のこと)の供養を待つのみという状態であった。

この方広寺の梵鐘は、慶長19(1614)年4月に完成。新しく鋳造した鐘を楼にかけて撞き初めをする梵鐘の供養は、既に同年6月に問題なく執り行われていた。あとは8月3日を残すのみ。この日に、豊臣方は大仏と堂の両方の供養を行う予定であった。

この一切を取り仕切っていたのは、豊臣家の重臣、片桐且元(かたぎりかつもと)。秀吉の「賤ケ岳(しずがたけ)七本槍」のうちの1人である。同年7月29日、徳川家康から片桐且元に対してまさかの命令が届く。

「大仏開眼供養は3日でよいが、堂の供養は18日に延期」

同年8月18日は豊臣秀吉17回忌の日でもある。豊臣方としては8月3日に大仏と堂の供養を一気に行って、18日には秀吉の17回忌を執り行う予定であった。一方、徳川方は、大仏と堂の供養を別日で行うようにとの意向。7月中旬に家康から指摘された且元は、再度、8月3日に執り行いたいと掛け合っていたのである。その最終判断が、この命令であった。供養予定日のわずか数日前。堂の供養延期が決定的となったのだ。

遡れば、7月に入ってから、どうも徳川方の動きが怪しかった。そもそも、既に供養までした梵鐘の銘文が今になって気に入らないからと、原本を送るように指示。また、関東より遣わした監吏の名前が棟札(むなふだ、むねふだ)にないのも、追加のクレームとなった。

『駿府記』には、以下のように記録されている。

7月21日「大仏鐘銘関東不吉の語あり」

7月26日「今度(こたび)大仏供養の儀、棟札と云ひ、鐘の名と云ひ、奈何(いかが)の由、御気色(みけしき)快からず」

何が気に入らないのか。それが、先ほどの梵鐘の銘文、問題の4文字の部分である。

「国家安康」という文字をみると、「家康」という徳川家康の諱(いみな、名前のこと)が含まれている。通常、諱は避けるべきもの。それをわざわざ銘文に取り込み、さらに、その諱が「安」という文字で2つに分かれてしまったのだ。つまり、家康の名前を分断する豊臣方の意図が見えるというのだ。この分析は、京都五山の僧たちのお墨付きでもあった。

また上乗せして盛ったのがコチラ。「君臣豊楽、子孫殷昌」は、豊臣を「君」として、子孫を豊かに繁栄させるという意味だと捉えられたのだ。これは、儒学を学んでいた林羅山(はやしらざん)の意見。

これらを総合的に見て、方広寺の梵鐘の銘文は、徳川方への呪詛だと認定されたのである。

慌てて片桐且元は家康に面会を求めるが叶わず。作者の清韓は蟄居(ちっきょ)処分となり、且元は、誤解を解くことができなかった。そのため、豊臣方は女性の大蔵卿局(おおくらきょうのつぼね)を使者として立てる。こちらは家康に即、面会ができたという。同年8月29日のことである。家康はこの大蔵卿局に対して、大坂に帰って関東との和睦の策を立てるようにと命じ、梵鐘のことは一切触れなかったという。始終、和やかな会談であったのだとか。しかし、一方で徳川幕府は9月初めに西国諸大名に対し、幕府へ忠誠を誓う書を徴収していた。戦いに向け、着々と準備を進めていたともいえる。

片桐且元は、どうにか徳川方との争いをさけるべく、3つの選択肢を豊臣方に提案。秀頼の江戸参勤、もしくは母である淀殿の江戸への人質、さらには秀頼が大坂より退去して国替(くにがえ)に応ずること。こちらを、関東との和睦の策と考えたようだ。しかし、秀頼や淀殿はこの3つの選択肢を拒否。加えて、片桐且元のことを「二心あり」と疑う結果に。これを受けて、且元は大坂から去っていくのである。

調整役として交渉していた且元が去った豊臣方。徳川幕府が相容れぬと判断するまで、そう時間はかからなかった。静かにくすぶり続けた「大坂の陣」の火種は、いずれ無視できないほど燃え盛り、大きな戦いへと姿を変えるのであった。

こうして「大坂の陣」に至るまでの一連の流れをみると、豊臣一族の滅亡は必然とも偶然とも言い難い気がする。定説は徳川家康の目論見通り。クレーマーも真っ青の「梵鐘」への言いがかりが契機となり、豊臣方との戦いが引き起こされたとする。

ただ、片桐且元の3つの選択肢を受け入れていれば。つまり、秀頼の出方次第では、豊臣家が存続した可能性も捨てきれない。これまでも、家康は敵側を根絶やしにすることはなかった。滅ぼした一族の遺臣を受け入れることも。その器の大きさを考えれば、争いを回避させることもできただろう。

それとも、あの淀殿の性格を踏まえたうえで、拒否せざるを得ない選択肢を、あえて且元に考えさせたのだろうか。家康の側近である、本田正純(ほんだまさずみ)や金地院祟伝(こんちいんすうでん)らの画策なら、さもありなんというところか。

どちらにしろ、未だ豊臣家への忠義を誓う大名や家臣がいたことは事実。秀頼にその気がなくても、のちに担がれる可能性は否定できない。だからこそ、70歳を超えて死を意識した家康は、秀吉の死後の豊臣方に徳川家の将来を重ねたのかもしれない。生きているうちに、徳川家への脅威を排除しようと考えたのか。

イエズス会宣教師パシオの報告書の中には、このような記述がある。

「訣別の許しを申し出た王(秀頼)に対して、太閤様は、今後は予を父と言わず、家康を父と呼ぶがよい、と言いました」

(同上より一部抜粋)

もし、豊臣秀頼が徳川家康を父と呼んでいたならば。

もし、豊臣方が徳川家の世襲制をこらえて受け止めていたならば。

そして、豊臣家の「再興」ではなく、「存続」だけを考えていたならば。

そう、思わずにはいられない。

こうなると、秀吉のアドバイスが、案外、一番正しかったのかもしれない。

参考文献

『京都大仏御殿盛衰記』 村山修一著 法蔵館 2003年1月

『歴史群像デジタルアーカイブス 大坂の陣までの軌跡「巌流島の決闘」「方広寺鐘銘事件発生」』 渡辺誠著 学研プラス 2014年8月

『戦国 忠義と裏切りの作法』小和田哲男監修 株式会社G.B. 2019年12月

『別冊宝島 家康の謎』 井野澄恵編 宝島社 2015年4月

『完訳フロイス日本史5』 ルイス・フロイス 中央公論新社 2000年5月