色鮮やかな鳳凰(ほうおう)が目を引く。石川県立美術館に展示されている「色絵鳳凰図平鉢(いろえほうおうずひらばち)」。17世紀、江戸時代の古九谷(こくたに)の作品である。

「『古九谷プロジェクト』を象徴する代表的な作品です。モチーフにも無駄がない」。こう解説されるのは、石川県立美術館の学芸員、村瀬博春(むらせひろはる)氏だ。

「東洋の画題で大きな鳥が脚をクロスさせるのは休息ポーズなんですね。上げられた脚はだらんとしていて、本当に休息していますし、尾が下がっている。この古九谷のように、尾を上げて脚を踏ん張ってクロスさせている例はまずないということで。ここに一つ意味を見出すべきではないかと」

「大きな鳥の脚をクロスさせるのが休息であるならば、一歩先に進めて『救済』。休みではなく救う。それを強調していると読み解くべきではないでしょうか」

なぜ、鳳凰が選ばれたのか。それは、東洋の絵画における「鳳凰」は、聖徳の天子の誕生を告げる鳥と位置付けられているからだ。これをキリスト教の文脈に置き換えれば、救い主の到来を告げる者、つまり「鳳凰」は「洗礼者ヨハネ」と読み解くことができるというのだ。

「裏は牡丹唐草(ぼたんからくさ)。牡丹は百花の王、キングオブキングズ、つまりキリストを表しています。最近見つけたんですが、隠れキリシタンの絵に、洗礼者ヨハネがあって、それは牡丹と一緒に描かれているんです。だから牡丹と洗礼者ヨハネの結びつきというのは、確実にキリシタンには理解されていただろうと。さらに、裏側の高台の中には『祐』という文字が。これは、『天地神明の助け』を意味するんです。鳳凰の脚の描写、牡丹、『祐』、この3つが関連付けられると考えます」

謎多き古九谷は歴史のロマンで終わるのか?

おっと。急に、いきなりの古九谷談義で申し訳ない。けれども、話を聞けば聞くほど、興味は尽きない。それが古九谷の魅力というものだろう。そもそも古九谷とは、東洋陶磁史研究者の故藤岡了一氏にいわせれば「最も豪華で力強く、最も魅力がある日本の色絵磁器を代表するもの」だとか。

この古九谷の制作に、加賀百万石の前田家が威信をかけ、隠れキリシタンと共に関わっていたとすれば…。そんな壮大な仮説がじわじわと波紋を広げている、その名も、加賀藩3代藩主、前田利常(まえだとしつね)が推し進めた「古九谷プロジェクト」。

じつは、大いなる歴史のロマンかと思いきや、この説によれば意外にも様々な歴史の事実が面白いようにピタッとはまる。今回は、古九谷が多く所蔵されている石川県立美術館を訪ねて、学芸員の村瀬博春(むらせひろはる)氏にお話を伺った。時間を忘れ夢中で取材をした2時間分の熱量(軽く1万字超えました)を、是非とも感じてもらいたい。

※なお、掲載される古九谷の作品は全て石川県立美術館所蔵である。

そもそも、古九谷の「産地論争」って何?

「幻の古九谷」。

いつ頃からそう呼ばれ出したのか。その謎は多く、未だ解明されていない。

加賀藩の支藩である大聖寺藩の初代藩主、前田利治(としはる)の時代。古九谷の始まりの定説はこうだ。九谷の山中で金山を営んでいたところ、近くに陶石を発見。利治の命を受けた藩士の後藤才次郎は、備前有田で技術を習得し、江戸時代初期の明暦元(1655)年に九谷で窯を開いたとのこと。なお、この九谷の窯は数十年で廃窯となり、その後、1800年代に、再度、複数の窯が築かれる。この「再興九谷」に対して、廃窯前の最初の色絵磁器を「古九谷(こくたに)」と呼ぶ。

一方、佐賀県の肥前有田は、わが国最初の磁器窯を開いた土地。1640年代頃には色絵磁器の制作に成功していたといわれている。ちなみに色絵磁器とは、高火度で硬く焼かれた白磁器や染付磁器に、低火度で色絵を焼き付けたもの。問題は、この有田町西部の山辺田(やんべた)窯跡や丸尾窯跡などから、古九谷様式の白磁素地と色絵磁器片が出土したこと。これが新たな疑惑へと発展することに。いわゆる、「古九谷」は加賀ではなく、有田で作られていたのでは?との説が浮上するのだ。さらに、加賀藩前田家の屋敷跡である東京大学本郷構内遺跡で発掘された古九谷様式の色絵磁器片が、化学分析の結果、有田ないし伊万里焼の素地だと判明。ここで「古九谷」産地論争は一気に盛り上がる。

ただ、その後の発掘調査で、九谷でも色絵磁器の制作がなされていたことも分かってきている。平成20(2008)年には九谷古窯の前方より、古九谷様式の色絵磁器片が出土。また、九谷古窯から200mほど離れた江戸時代の屋敷跡でも、色絵磁器片や絵付窯跡とみられる焼土遺構が検出されている。

「古九谷」はいつ頃、どこで始まったのか。加賀で急速に作られなくなったのはなぜか。どうして、古九谷様式の色絵磁器の破片が、有田窯で発掘されたのか。謎は深まるばかり。これらの謎を解くカギを求め、石川県立美術館へ足を運んだ。

加賀藩前田家の「文武二道」の精神が関係する?

村瀬:じつは「古九谷キリシタン関与説」は、20年ほど前から言ってることなんですが…。

―えっ?そうなんですか?

村瀬:1580年代頃から、日本ではキリスト教が急速に拡大して、「古九谷」というのは、聖画ひっ迫という状況の延長線上に生まれてきたものではないかいと。まあ、ご承知のように加賀藩というのは、藩祖が前田利家。豊臣秀吉の腹心というか片腕で、織田信長に仕えていた。しかし、関ヶ原の戦いでは、加賀藩は藩存続のために東軍につきます。大坂の陣でも、豊臣方にはつかなかった。けれど、徳川家にそのまま盲目的に臣従したわけではない。なんとか一矢報いたいという思いがあった。

―前田家は辛い立場にあったわけですね。

村瀬:ええ。日本では奈良時代から、文武両道という思想が浸透していたようです。文武二道ですから、武力を交えなくても文化によって戦う。前田家は美術工芸の振興、古九谷のような新たな芸術ジャンルの開発で、幕府に卓越しようとの思いを究めた。その思いを集大成させたのが、3代藩主前田利常です。利常の時代に、自分の先祖は菅原道真だと公言する。天神様は学問芸術の神様でもありますが、同時に復讐の神様でもある。つまり、「学問芸術によって復讐を果たす」との精神的支柱を持つわけです。

村瀬:イエズス会宣教師たちがなしえなかった磁器による聖画の制作を、あくまで(幕府に)簡単に悟られないように、芸術的な洗練度を加えて展開させたものが古九谷ではないかと。前田利常の「古九谷プロジェクト」でも、様々な金細工を作る後藤家を召し抱えている。その際には幕府が払うより高い給料を払うわけです。

―ほほう。幕府の上をいくんですね。

村瀬:面当て(つらあて)みたいなものですね。前田家は、古典文学、古筆名筆を収集しますが、少しでも古いモノ、少しでも美しいモノを集めます。もちろん、選定の対象は徳川家のコレクションなんですね。これによって、文化的ステイタス、徳川家に対して「絶対にあなた方のあとには続かない」、むしろ「あなた方を超越する」という姿勢を示します。

美術工芸と軍事技術は表裏一体だった?

村瀬:加賀藩における美術工芸は、調べれば調べるほど、軍事技術と表裏一体なんですね。

―どういうところがですか?

村瀬:加賀象嵌(ぞうがん)など、精密な金属の加工技術というのは、軍備に転用されれば、射程距離を伸ばす、命中精度を高めるという、鉄砲、銃器の製作技術と表裏一体です。加賀蒔絵(まきえ)なんかは非常に有名です。京都や江戸から名工を呼んでいますが、漆(うるし)も軍備と密接に結びついています。漆は、鉄を腐食から守り、撥水性があって透湿性がある素材です。

村瀬:漆は、甲冑の上から羽織る陣羽織や、甲冑自体の武具の加工に重要な意味を持っていました。常時、漆を様々な分野に応用できる技術水準を維持させ、一方では高い芸術性を追求する営みとしていた。表裏一体なんですね。武具、甲冑を常時作っているとなれば、これはとても幕府から怪しまれて、御家が潰れることもある。そこで表向きは精巧で美しい芸術作品の制作、その裏には戦略的な意図があったといいます。有事の際にはこれらを軍事技術に転用して、一戦交えるという覚悟があっただろうと思うんです。それが前田家の文化政策の礎にもなっていた。やっぱり、対徳川の姿勢がずっと顕示されていたということなんですね。

―古九谷についてはどうですか?

村瀬:古九谷についても、鉱山技術とか金属精錬と表裏一体です。だいたい金とか銀とか生産するところは「坩堝(るつぼ)」がいりますので、鉱山と磁器の生産も結びついて表裏一体のもの。あれだけ鮮やかな色を出すのは、並大抵の技術ではない。こちらの美術工芸は、どれをとっても軍事戦略的な側面を持っていたといえます。特に古九谷の場合は、一連の文化的政策の最終局面だという風に考えられますので。磁器は江戸ではできないこと、もう一つ、幕府が禁止したキリスト教の思想を織り込むことで、二重に幕府に対する攻撃的な側面が強くなるんです。

加賀の地にキリシタンがいた?

―加賀藩にキリシタンがいたとは知りませんでした。

村瀬:加賀には、幕府に追放された高山右近(たかやまうこん)が26年間いました。(古九谷は)加賀がキリシタンの土地柄でもあったという記憶をとどめるような媒体ではなかったかと。

―しかし、古九谷は途中で途絶えていますが。

村瀬:最も強力なプロジェクトの推進者であった前田利常は万治元(1658)年に亡くなっているので、その後は方向性を失っていったのではないかと考えます。利常の死後、同じような技法を持って同じようなものが作られます。中国の画集、中国から輸入された図案集からとってきて、一連の生産がなされますけれども、それは「古九谷」当初の制作目的とは、一線を画するものではないかと私なりに考えています。

―つまり、古九谷の初期と、そのあとの古九谷は絵柄がだいぶ違うということですか。

村瀬:はい。あとの「古九谷」は、中国風な絵柄が出てくるんですけれども。「古九谷」と「古九谷様式」、そして「九谷焼(再興九谷)」と続いていきますが、「古九谷」の初期というのは、やはりキリスト教的思想を含意して、暗示的象徴的に表現しています。幕府に対してのデモンストレーションとして作り上げたのではないかと。この目的に合致したものが「初期の古九谷」として読み解きがなされるべきではないかと考えています。

「古九谷」産地論争とは矛盾しない!

―「古九谷様式」は一応、「古九谷」の部類なんですか。

村瀬:ええ。「古九谷」になってはいるんですけども、それがまた話を難しくするところでして。例えば、有田の方々が「これは有田で作られたものですよ」とお示しになる作品は、わたしどもからすれば、(それは「古九谷」ではなく)「古九谷様式」で、年代的にはあとのものなんですね。

村瀬:古九谷のあと、色絵をなんとか存続させたいという試みが、加賀の方でも1800年代から始まります。そこで一つ引っ掛かるところがあって。再興九谷の窯には典型的な様式があって、大体それぞれどの窯かは区別はつく。ややこしいのは、彼らは必ずそれと並行して古九谷らしきものを作っているんですね。それが日本の各地の美術館、博物館に所蔵されていたりして、問題を複雑にしている。それは「古九谷様式」や「古九谷写し」というものであって、私どもが展示している初期の「古九谷」とは明らかに一線を画するものではないかと考えています。どう線引きをするかというと、キリスト教的な読み解きができるか、しかもその読み解きはオーソドックスなアプローチでできるものです。

―つまり、「古九谷」と同じような「古九谷様式」があるんですね。だから問題が複雑なんですね。

村瀬:ええ。そもそも、有田で発見された問題の陶磁片はちょっと出方が不自然で。登り窯の上の方に出てきますので、生地を焼く窯の上の方に、なんで絵付けをしたものがでてくるのか不思議です。有田側の主張を最大限に受け止めて、有田で「古九谷」が作られたというよりも、例えば加賀の地で作られたものを持っていったとかですね。そういう考え方ができないかと。

―有田説だと、1660年頃には柿右衛門が出てきて、古九谷は途絶えます。

村瀬:有田が本家本元だったら、そこでなぜ続かなかったのか。同じような様式は、例えば1800年代でも作られているわけですから、当然のことながらルーツが有田であれば、加賀ではなく有田で生産した方が市場を席巻できたわけです。そして、加賀に高く買わせると。でも、そうではない。だから、九谷焼というものは、今日、それは有田で存在しなかったのではないかと考えたくなるわけですね。

追放された日本人陶工の存在

―では、実際、有田では作っていなかったんですか?

村瀬:そこも引っ掛かるところなんですね。有田側の「もともと作っていて、初期で(有田には)陶工がいなくなった」という主張。これを、そのまま受け入れましょうということで、一つ、それに合わせて解釈を行いました。じつは、島原の乱は寛永14(1637)年10月に起こりますが、有田ではそれに先立つ3月に826人の日本人陶工を追放しています。

―えっ?それは公式な記録があるんですか?

村瀬:あるんです。なんで、日本人だけ追放したかというと、有田側では、磁器の窯では松を燃やして燃料にしますので、森林資源を保護しなければならんという名目で追放したと。でも、それでは日本人だけ(追放)という理屈にはなりません。やはり、キリシタンが潜伏していたからと考えるのが自然ではないかと。キリシタンを吟味するのが大変なんですね。五人組みたいな決まりを作って連帯責任で処刑するというように縛ると、生産性が落ちてしまう。だったら面倒くさい、日本人だけ追放してしまえと。

―キリシタンがいようがいよまいが、可能性があるから日本人陶工だけ一気に追放ということですか?

村瀬:はい。それで幕府に対しては(キリシタン吟味を)クリアしましたよと。で、追放された日本人陶工はどうなったかというと、当然、お百姓になったら生計は立てられますが、それ以外の人も少なからずいたでしょう。そうした人たちに長崎あたりで、なんとか技術をいかせないかと。一つ働きかけをしたのではないかと考えます。

加賀の地に九州の方言が残る謎

村瀬:追放されたあと、加賀藩は、藩主の命で「御買物師(おかいものし)」として藩士を長崎に派遣している。ただ、加賀藩士ではなく、町人風情に変装させての派遣です。茶道具の名品とか、中国の明とか宋の時代に織られた織物(名物裂)とかを、買い漁ったという記録はあるんですが、最終的な目的は、追放されたキリシタン陶工とビジネスライクに話をすることではなかったかと。色絵技術というのは、大変付加価値の高い技術ですから、佐賀藩が流出に神経を使っていたでしょう。だから、前田家は公式に加賀藩士ではなく、町民風情で接触を図ったと考えます。

―接触してどうなりましたか。

村瀬:御買物師を派遣したのが6月で、10月に島原の乱が起きます。3代藩主利常は何をしたかというと、大型の船を雇い占めしているんですね。その目的が分からない。兵を乗せて出陣を手助けしたのだろうかといえば、どうもそうではない。これは、いわゆる反乱軍を側面的に支援するというデモンストレーションではなかったかと。加賀藩はキリシタンの敵ではないということを示して、その船に陶工を乗せ、その後「古九谷プロジェクト」が本格的に始動したのではないかなと。彼らだけではなく、中国からの亡命陶工も来たでしょうし、キリシタンのセミナリオで西洋の伝統的な絵画表現を学んだ画家たちも加わったでしょう。そして、日本東洋の絵に長けた画家も加わったでしょう。様々なひとたちがワンチームとなり立ち上がったプロジェクトが、「古九谷」ではなかったかと。

―追い出された陶工の記録はないんですよね?どこへ行ったのかと。

村瀬:面白い話があります。戦後、昭和40年頃なんですけど、九谷のあたりに行くと、言葉が全然違う。

―まさか、ひょっとして長崎なんですか?

村瀬:「ちょる言葉」。それでみんなびっくりするんですよ。あー全然違うと。「なになにしちょる」の「ちょる言葉」が残っていたと。そのへんは確証のしようがないんですが。自分たちのルーツは九州から来たんだという人が少なからず、加賀の南の方にはおられる。方言というのは一つ大きなことです。

ピタリとはまる多くの歴史的事実

村瀬:また、登り窯ですね。山の稜線に沿って連房式の窯を作っていくというあのスタイルは、九州のスタイルを踏襲しているわけですから、技術の移転は確かにあったということなんですね。つまり、追放された陶工が大きく関わったと考えるのが自然ではないかなと。有田側では、1640年以降は分業体制のため、「一人や二人がよそから入ってきても色絵磁器の生産技術を盗めない」、「代官所は監視を厳しくし陶工は簡単には出ていけない」と。私の説では、その前、1637年の時点で加賀に来ているわけです。そして、磁器さえ焼ければ、絵付けが下手でも結構なんです。絵は一流の画家を雇うわけですから。要は色絵の焼成のタイミング、発色の勘所なんかが分かっている人間がくれば、それで十分なんです。島原の乱あたりから「古九谷プロジェクト」が着手されたのではないかと。だから、よく明暦元(1655)年に古九谷は始まったといわれますけど。

―後藤才次郎が始めたという定説ですよね。

村瀬:そうです。いきなりあの年に登り窯ができてですね、焼き上げられるわけではない。あれは大変な土木工事ですから、十数年かかると。だから逆に考えれば、明暦元(1655)年には生産されていたことは間違いないですが、その始まりはもっと前だと、寛永17(1640)年くらいにさかのぼって考えるべきだろうと。

―時期的には島原の乱からの一連の事実が、うまい具合に合致するということですか?

村瀬:そうなんです。そうすると、有田側の主張と齟齬をきたさないわけです。1640年頃には統制が厳しくなりました。しかし、その前には(加賀に)技術が入っていますので、有田主導でと考える必要はないんです。加賀では、まず技術的なものは陶工が移住したと考えればよろしいですし、生産のコストは加賀百万石ですから、決して大聖寺藩7万石の規模でできるはずはなかっただろうと。何よりも、様々な出自というか出身、その背景を持つ人たちがワンチームになるには、とりまとめて号令をかけるくらいのカリスマ性ある人物の存在が不可欠だと思います。それが三代藩主の利常ではなかったかと。

キリスト教という視点での読み解き

村瀬:「徳川幕府に一矢報いるのだ」と、一つ号令をかけて皆で結束し、いきいきとした大胆かつ斬新なデザインが生まれていたのではないかと。その大胆かつ斬新なデザインや画題を、単なる「モダンアート」とするのは、ちょっと議論が飛躍してしまう。もう少しオーソドックスに地道に考えてみれば、色の選択、構図の選択、モチーフの選択は、全て必然性を持ち、一つの視点から読み解くことができると考えます。

―それが、キリスト教なんですね。

村瀬:オランダというのも重要な意味があります。オランダはプロテスタント国で、スペインやポルトガルのキリスト教とは、貿易上も信仰上も対立する立ち位置でした。「古九谷プロジェクト」において、オランダの文化は重要です。あからさまにキリストとか聖母マリアを描いていない。例えば、果物や花などの「静物」によって、キリスト教の教義、思想を表現している、オランダはそういう文化なんですね。

村瀬:加賀藩も、オランダの東インド会社との関係を持って、色々と海外の文物を収集しています。オランダの文化にも通じた人物が、商人か芸術家かはわかりませんが、同じように「古九谷プロジェクト」に参画していたのではないかと。あからさまにキリスト教的表現にしないで、あれだけの絵画の完成度をもって作品化していますから。

どうしてこの説にたどりついた?

―もともと、キリスト教との関係を調べられたのは、何がきっかけだったんですか。

村瀬:結局は素朴な疑問なんですね。どちらかというと、私は俵屋宗達とか日本の画家に深い関心を持っていまして。それで特に近世絵画ですね、室町時代あたりから江戸時代までの絵画を主に専門的に調査・研究をしていました。そういう目で「鳳凰」をみれば、あの脚がなんてたっておかしいと思うんですよ。

―ああ、なるほど。そこからなんですね?

村瀬:ええ。そして、古九谷の絵付けをみると、それはいろんなバックグラウンドを持った画家が描いてるなということが分かりましてね。これは一筋縄ではいかないだろうなと。

村瀬:加賀は高山右近ゆかりの地なんですけども、その前にキリスト教信仰がいつの時点で入ってきたかというと。実は隣の福井県に、織田信長が高山右近の父親を追放しているんですね。かなり早い時点、前田利家の入城よりも前の時点で、この地にキリスト教信仰はあったということなんです。そのような状況で、天正15(1587)年、豊臣秀吉の伴天連追放令(ばてれんついほうれい)で、(キリシタン大名の)高山右近は信仰を捨てるか領国を捨てるかと迫られ、信仰は捨てずに追放の身になります。それから1年近く小豆島なんかを歩いて、天正16(1588)年に金沢に来るわけです。その際に、じつは、千利休が、手紙の中で秀吉をおちょくるような狂歌を書いている。なおかつ「高山右近が金沢に向かった、幸せめでたい」と。

村瀬:前田利家、嫡男の利長は、いずれも千利休の弟子です。これは、秀吉の意向ではなく、茶の湯のネットワークの中で、高山右近が加賀に招かれたと考えるべきではないかと。そうした茶の湯、キリスト教信仰が一つセットになって、加賀の地に根付いたのではないかと考えます。右近の追放時には、少なくとも1500人から2000人のキリシタンがこの地にはいたでしょうけども。

―多いですね。

村瀬:特に2代藩主の利長はキリスト教に関心を持っている。秀吉の手前、自分は入信できないんだと、イエズス会の年報にも報告されている通りですので。そうしたキリスト教を、加賀藩も公に認めていたということは間違いないわけです。

キリスト教と茶の湯が結びつく?

村瀬:加賀藩としては、キリスト教に寛容な土地柄であったと、何らかの形で後世に伝えておかねばならんと。加賀藩では、島原の乱のあとに徹底的にキリシタンの吟味をしたというのですが、じつは数十人、数百人規模の殉教者が出ていないんですね。確かに殉教者はゼロではありません。しかし、金沢の中で信仰を明言して、それゆえに捕えられ処刑されたという記録があまりに少ない。なぜかというと、そこはキリスト教信仰をなんらかの形で転換をさせる指導があったのではないかと。その一つの道が「茶の湯」ではなかったかと。

―茶の湯ですか。

村瀬:今日まで金沢は「茶の湯」「お茶所」といわれています。茶の湯の中で、キリスト教との関係だけが、時を経てどんどんと忘れ去られていったのではないかと思うんです。高山右近の存在は、キリシタンというよりも、茶の達人として幕末まで高い評価をされてきた。つまり、高山右近の名は残ったということですから。そこから何らかの手掛かりを追っていくと、加賀の地に息づいていたキリスト教文化に到達することができる。その手掛かりとして、「古九谷」というようなものを考え出したのではないかなと。これが、私の根本的なスタンスなんです。

―茶の湯からキリスト教へと繋がるんですね。

村瀬:それをもとにして読み解いていくと、純粋なキリスト教信仰に至ることができる。加賀藩の置かれていた状況と、禁教令下でのイエズス会の布教における課題、聖なる絵画の需要のひっ迫に応えるための努力が、色々と見えてくる。そうした日本におけるキリスト教布教の「記憶遺産」というか、そういうものを一切合切、内に秘めた造形として「古九谷」が重要な意味をもって考え出されたのではないかと思うんです。

―「記憶遺産」ですか。

村瀬:信仰を何らかの形で封印しなければならない。けれども、それは力ずくの弾圧ではなくてですね、何らかの形で封印し、後世に伝える努力をしようというのが、加賀藩の方針ではなかったかと。その成果や結果が「古九谷」ではないかと思うんです。

古九谷はなぜ消えた?

―古九谷は、50年くらいして一度消えてしまいます。

村瀬:少なくとも、3代藩主、利常の死によってピークアウトしたことは間違いないと思います。これは、いわゆる考古学の立場から、九谷の窯跡を発掘している方たちも、利常の死を意識しないで、ふとおっしゃったことがありまして。「1660年前後にして、ちょっと形態というか内容がガラリと変わりますね」と。

―考古学の見地からも合致するんですね。

村瀬:私は、それはあって当然だろうと。利常の死が大きな影響を与えているんだろうなと考えています。5代藩主の綱紀(つなのり)くらいの知性の持ち主であれば、「古九谷」の持つ意味が分かったと思うんですね。幕府方も相当、高度なキリスト教に対する知識を持っていましたから。このままやったら危ないなと。だから「古九谷プロジェクト」、つまり色絵磁器のプロジェクトから距離を置いたということではないでしょうか。そのままの形では存続できないと。だから、キリスト教的関連を読み解こうとすると、オーソドックスに読み解けない、あやふやになってこじつけになってしまう。それが九谷焼なんです。「古九谷」がなぜ生まれたのか、その明確な視点、問題意識から「古九谷プロジェクト」を読み解かないと、なかなか本質を見誤るのではないかと思います。

―村瀬さんの解説は分かりやすくて、誰が見てもというか、ある程度「キリスト教」的なものが理解できます。

村瀬:そうです、そうです。だから逃げも隠れもしていないんですよね。正面切って勝負を挑んでくる。しかし、それはあくまで理性的、学術的にアプローチすればです。そうすると、本質が見えてくるわけですから。古九谷は、モチーフの東洋における位置づけ、そして西洋キリスト教の教義において何に該当するかを踏まえた上で、制作されているんです。

―利常の死で、本当の「古九谷」はそこで終わりになるんですね。

村瀬:はい。やはりカリスマ性のある指導者がないと、求心力が失われます。素晴らしい芸術家が参画していましたが、逆に色んな人が関わっているからこそ、ワンチームにする人物がいなければ、ばらばらになってしまう。そうすると、最終的には、売れ筋の画題に則った中国主義というものに転換していかざるを得なかったんじゃないかなと。ただ制作年代からすると、幅を持たせてもう少し考えるべきではと思っています。(古九谷の中にも)もう少し年代が下がるものも少なからずあるんじゃないかなと。

村瀬氏の原動力とは?

―今、20年ほどこの説をおっしゃっているんですよね。どうですか?最初の方の反応は。

村瀬:最初の方は、頭おかしいんじゃないかと。全くもってですが。じゃあ、600年前に地球が丸い、回ってると、そういう説はどうでしたかって言ってやるんです。それくらいの信念を持って関わらなきゃいけない。

―信念ですか。

村瀬:私が今日まで続けてこられた1つの原動力といいますか、支えられているものは、学術的な読み方なんですね。中国的、キリスト教的な中で、同じ属性を基盤にした画題の読み解きは、説得力を持つだろうと。一部の人ではなくて、幅広い賛同者はいずれ出てくるだろうと。そこで、ありがたかったものが「ダヴィンチコード」なんです。今回の古九谷プロジェクトも「日本版ダヴィンチコード」と紹介されたり。そこで、画題の読み解きに対する関心は、急速に広まったのは確かです。ただ、如何せん、亜流というか悪ノリしているような主張もあるので、そこはもう少し学術的に淘汰しなければいけない。もちろん、誰が何を感想として主張するのは自由ですが、学術的には批判に耐えうる内容でなければならんわけですね。

―「古九谷」の読み解きの仕方ですね。

村瀬:一番困るのは「このように見える」だけでは、主観的で終わるということ。誰が見ても「鳳凰(ほうおう)」以外の何物にも見えないと。その「鳳凰」を出発点として、読み解きをしていくべきである。ちゃんとそれに対して明確な回答を与えられるような構成になっていますから。表と裏のデザイン、意匠、モチーフと色の関連性というものが齟齬をきたさないように、論理の体系が作られれば、それは一つ真実といえるんじゃないかなということですね。

「古九谷プロジェクト」の今後の課題とは?

―今後の研究についてお聞かせください。

村瀬:化学分析においては、少し距離を置きたい気もするんですが。西洋絵画、特にルネッサンス以降の西洋絵画の教育を受けたであろう画家たちが、当然(「古九谷プロジェクト」に)参画していたでしょう。絵の具の成分分析で、「日本国内で産出されないイタリアあたりから持ち出されたもの」との分析結果が出れば、それはそれで大きな研究の進展ではないかなと思います。

―楽しみですね。

村瀬:直感的に、欧米の人たちが親近感を持つというところが、「古九谷」のすごいところだなと思うんですね。あれは決してモダンアートではなく、モチーフの選択をして、色も吟味して、その結果の作品なんですね。それはキリスト教の視点から読み解かないと、いつまでも江戸時代の前衛芸術で終わってしまいます。逆に、それだけキリスト教の教義に深い理解が確として日本には存在していたと。もう一度歴史において、「古九谷」というものを位置付けてみる、再検証してみることが今後の大きな課題だと思うし、そうすることで、より幅広い理解、関心を喚起することができるのではないかと。

「古九谷」は戦略的文化政策の最終兵器

―書いてらっしゃったとおり、禁教令下のキリスト教の布教は記録が残せません。そこが難しいところですよね。

村瀬:文書で残すことはできないでしょうが、「記憶遺産」というような形で、暗号化したといえるのではいかなと。残されている記録を見れば、島原の乱以降、加賀におけるキリシタンの吟味を仰せ付けられた人物の一人が、横山長知(よこやまながちか)。そこが問題なんです。高山右近の娘ルチアは、この横山長知の息子に嫁いでいます。さあ、それをどう読み解くか。

村瀬:高山右近の娘の舅をキリシタン吟味にして、血も涙もないとみるべきか。一方で、キリシタン側からすると、誰がキリシタンか分かっているわけですから、アドバイスすることもできる。だから3代藩主、前田利常という人は、みえみえに自分のキリスト教に対するスタンスを明確にしていると思うんですね。ただ、非常にうまいのが、どっちからでもとれる。血も涙もない冷酷な取り調べと見せるか、内情を知り尽くしていて、吟味役が吟味ではなかったとみるか。

―利常って賢い人なんですね。

村瀬:そうです。でなければ、あれだけのプロジェクトはなしえなかっただろうし、いつでも機会があれば幕府と一戦を交えると。

―前田家は何回か謀反の疑いもかけられていますよね。

村瀬:そうですね、それも確信犯なんです。いきなり文化政策だと弱腰だと思われますから、改易ギリギリの線で金沢城を修復してみたり、それこそ大型船を購入して見たり。徳川秀忠から家光へ権限を委譲し、江戸幕府が加賀藩を潰しづらいだろうと見越して、揺さぶるわけですから。そこまでやって、それが文武二道の「武」のギリギリの線だったんじゃないかなって、思うんですよね。その後は、完璧に文化政策に軸足を移したわけですけれども。戦闘的な姿勢を最初に明確に示しているところが重要なポイントです。そうしないと文化で戦いを挑んだと理解してもらえませんので。

―加賀藩としてのギリギリの線ですか。

村瀬:利常は、初代、2代と違った生き方をしたいと。幕府に対する自分の存在証明、加賀藩とはこういうものだと明確にアピールしたのではないかと。この利常なくしては、「古九谷」は生まれなかっただろうし。だから「古九谷プロジェクト」は、いろんな側面から検証しないと、一筋縄ではいかないですね。「古九谷」は、そうした戦略的文化政策を象徴する最終兵器じゃないかと考えます。

じっくり鑑賞してみると…

―今日、初めて「古九谷」をじっくりと拝見したんですが、どれもこれも全然デザインが違いますね。

村瀬:そうなんです。だから一人の人間が作ったのではなく、制作集団がいたことは間違いないと思うんですね。

「古九谷 色絵布袋図平鉢(いろえほていずひらばち)」

村瀬:布袋さん、手の上の方で杖がクロスになっているんですね。布袋というのは日本では弥勒菩薩(みろくぼさつ)の化身。弥勒は「ミスラ」というキリスト教以前の神様。光をもたらすもの。キリストが死んで再びこの世に復活する再臨説と、釈迦が死んだあと56億7000万年後に弥勒菩薩がこの世に現れ人類を救済するという再臨説と結びつく。つまり、キリストと弥勒菩薩は結びついている。もっといえば、布袋は弥勒菩薩の化身だと言われていますから。布袋からキリストに意味をたどっても論理の飛躍ではないというわけですね。

―キリスト教信者の中で布袋はキリストだと大体わかっているんですか?

村瀬:布袋が弥勒菩薩の化身だということが分かっていれば、関連付けられます。それを補強するために手に十字をあしらっていること、赤いイネ科の植物はキリスト教における麦の代用ではないかなと。一つの麦は落ちて、多くの実りを生むというわけですから、キリストの属性と同じ。それを合わせて描くことによって救世主を暗示したんじゃないかなと。

村瀬:裏は梅になっているんですが、梅は闇から光へと、春の先駆けです。キリストは私自身が世の光であると言ってるわけですから、光の象徴でもある。だから、布袋の裏に梅を持ってきたということもイメージの関連性なんですね。闇から光を象徴する梅が文脈にかなっている。ただ布袋に梅を合わせたわけではないだろうと。そこまで関連性を読み解けば、表と裏が密接に関連していることになります。

「色絵鶉草花図平鉢(いろえうずらそうかずひらばち)」

村瀬:鶉(うずら)は「多産」「誕生」など東洋の画題ですね。それに合わせてイネ科の植物、「豊穣」も描かれている。縁(ふち)の模様、卍(まんじ)模様などが十字の装飾にみえる。卍も十字架の一つのパターン。伝統的な七宝繋ぎ文では中心が十字、そして青いところも十字を形成するようになっています。

村瀬:ギリシャ神話ではヤマウズラは「身代わり」を意味します。東洋の鶉とは直結しないですが、そこにイネ科の植物を合わせ、また、キリストの頭のいばらの冠を思わせるヒイラギのような葉が描かれている。キリストの自己犠牲を東洋の画題をもって説明したものではないでしょうか。縁の十字の模様は補助的な意味合いです。キリストの自己犠牲をもって幸せになれる、だから裏は「福」という字なんですね。

「色絵鶴かるた紋平鉢(いろえつるかるたもんひらばち)」

村瀬:スペードとハートなので、西洋に通じた画家が関わっていたことは間違いないだろうと。スペードの意味は「王」の象徴、キリスト教に読み替えれば「キリスト」。スペードは十字型に4つ配列されています。白く抜かれたハートですが、数は9つ。9の属性は西洋においては、9と数字をかけて一の位と十の位を全部足すと、9になるんです。9×2=18、1と8を足すと9です。自分自身を生み出す数字が9なんです。だから無限の愛ですよね。キリストの中に無限の愛があると、数で象徴したと読むべきでしょう。鶴は東西問わず、長寿の象徴です。だから、キリストの死で救済されることによって、永遠の命を得ると。8はアラビアの数字は無限にも通じますし、それがまた永遠の象徴でもあるんですね。

古九谷のキリスト的読み解きの入門編?

村瀬:これらは、年代が下がると思うんですよね。古九谷とキリスト教関連があったという思いの中で作られたのは間違いないですね。しかし、この作品に関しては、私はちょっと。出来過ぎのところがあって、若干年代を下げて考えるべきであろうと。釉薬の艶も何となくという気がします。

―非常に分かりやすい。そのままですよね。

村瀬:この3つは入門編。記憶が忘却されると危惧感があったのではと思います。初期の古九谷とは少し距離を置いて捉えるべきではないかと。あまり難しい象徴性の高いモノを作るとわかりづらいので、簡単なモノを作ろうとしたのでは。

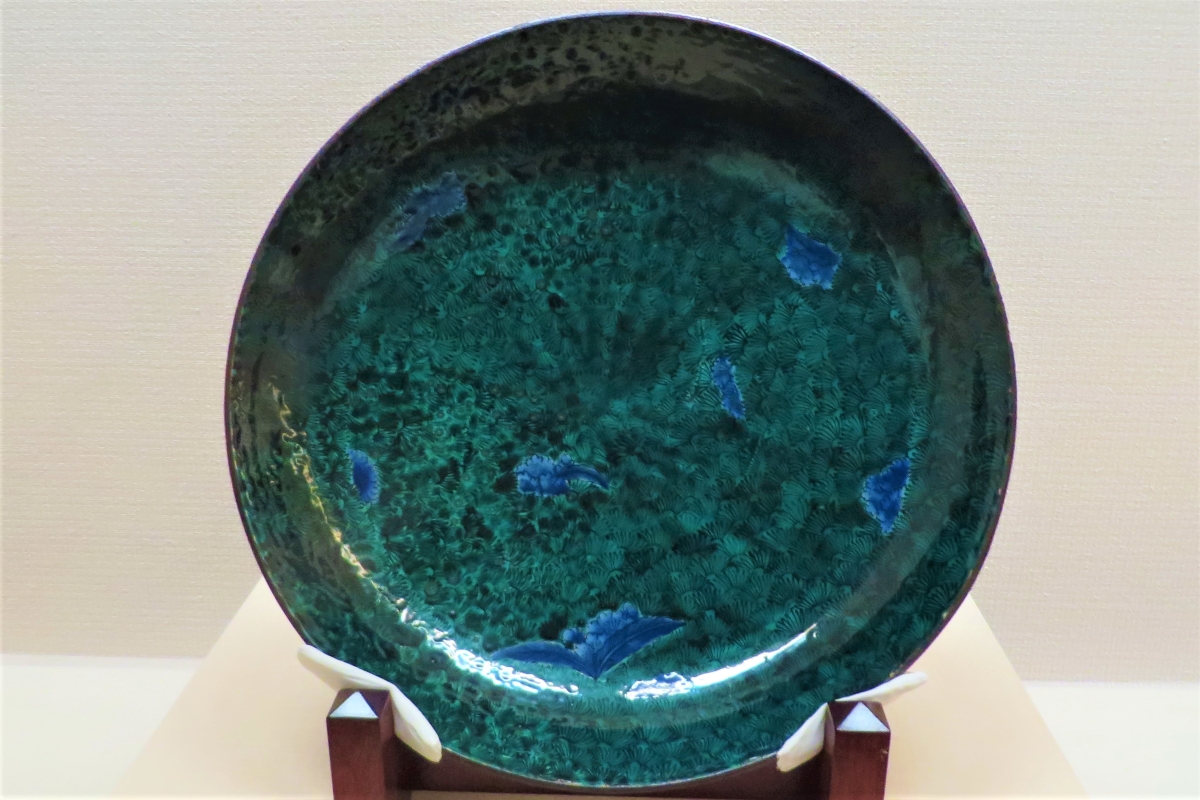

「青手桜花散紋平鉢(あおておうかちらしもんひらばち)」

村瀬:一面にヒナギクを敷き詰めて、その上に桜をブルーで描いている。ヒナギクは黄色で描くことができたし、桜もピンクで表現することも可能ですが、あえてしていない。ヒナギクと桜、そしてブルーとグリーンには明確な関連性があったのだろうと思います。聖母マリアのマントの色で、純潔性を表している。桜も8つですから永遠性を表す。これは、非常に外国人に人気が高い。「ラファエロの聖母」と言うと、「ああ」と納得されます。

―日本の焼き物とは思えないです。

村瀬:聖母子を表現するにはどういうことができるかといえば、オランダの表現に影響を受けているんです。幼子のキリストがヒナギク持っている聖母子像もある。ヒナギクと桜から容易に聖母子像がイメージでき、そこに聖母マリアのマントの色であるブルーとグリーンで描いたといえます。

こうして、2時間の取材が終わった。

最初は、ただ古九谷とキリシタンという組み合わせが斬新で面白いと思い、取材を申し込んだ。しかし、実際に古九谷を鑑賞して、発祥の地とされる加賀の歴史を紐解きながら話を聞くと、妙にしっくりとくる。何の抵抗もなく、受け入れてしまう。

帰り道、考えた。

なぜだろう。最初に感じたあれほどの奇抜さ、斬新さはどこへいったのか。

そしてふと気づく。

現存している「古九谷」を実際に生で見たからだと。

古九谷産地論争は、磁器片がやれどこで見つかった、科学分析で一致したと、目に見えないものを重視する。しかし、議論の対象である「古九谷」は、今もなお確かにここに現存する。誰もがその目で見ることができるのだ。そうして「古九谷」を鑑賞すれば、自ずと一つのことがはっきりとわかるはずだ。「古九谷」は磁器でありながら、素晴らしい絵画なのだということを。

取材の中で、村瀬氏の言葉が非常に印象的だった。

「だってあの鳳凰の脚がおかしいでしょう」

近世の絵画を研究した者だからこそ、違和感を持つ。そして、ずぶの素人である私も、東洋の中に東洋だけではない、何か違うモノの面影を感じてしまう。それが何なのか、素人なので全く分からない。でも、日本の焼き物とは思えない、ある種独特の無言のメッセージが感じられる。

今後の村瀬氏の研究が、どのような展開を見せるか非常に楽しみだ。そうして今度は九州へ飛び、現存する有田焼を鑑賞しながら、話を聞いてみたいものだ。おっと、その前に。せっかく北陸の地にいるのだから。まずは、週末にでも加賀の山中へと足を運んでみるか。未だ発見されていない窯跡が見つかるかもしれない。いや、運よく隠れキリシタンの痕跡をたどれるかもしれない。

なんにせよ、もう、手遅れだ。

こうして、私はどっぷりと「古九谷」の魅力にはまっていくのだろう。

基本情報

名称:石川県立美術館

住所:石川県金沢市出羽町2-1

公式webサイト:http://www.ishibi.pref.ishikawa.jp/

参考文献

『色絵磁器』 藤岡了一著 小学館 1973年10月

『やきもの鑑定入門』 出川直樹監修 新潮社 1983年10月

『名君前田利常』 野村昭子著 北國新聞出版社局 2016年4月