「悪魔は彼の中に入り、彼を牛耳り」

「残酷で悪辣な異教徒」

これは、戦国時代に来日したイエズス会宣教師「オルガンティーノ」のとある人物評。

彼ら宣教師は、多くの戦国武将と接し、その記録を残した。もちろん、なかにはこうして悪口が記されることも。それにしても、彼らの表現は非常に独特だ。キリスト教信者だからか、悪口には高確率で「悪魔」が用いられる。幽霊や妖怪が根付いている日本では、いまいちピントこないのが惜しいところ。

そして、今回の主役もまさしく。最大級の賛辞、いや悪辞?を放たれた方。

キリスト教に入信した愛すべき妻に、無情にも棄教を迫った夫である。当然、彼も「悪魔」の仲間入り。

さて、そんな血も涙もない夫とは、一体、誰のことか。

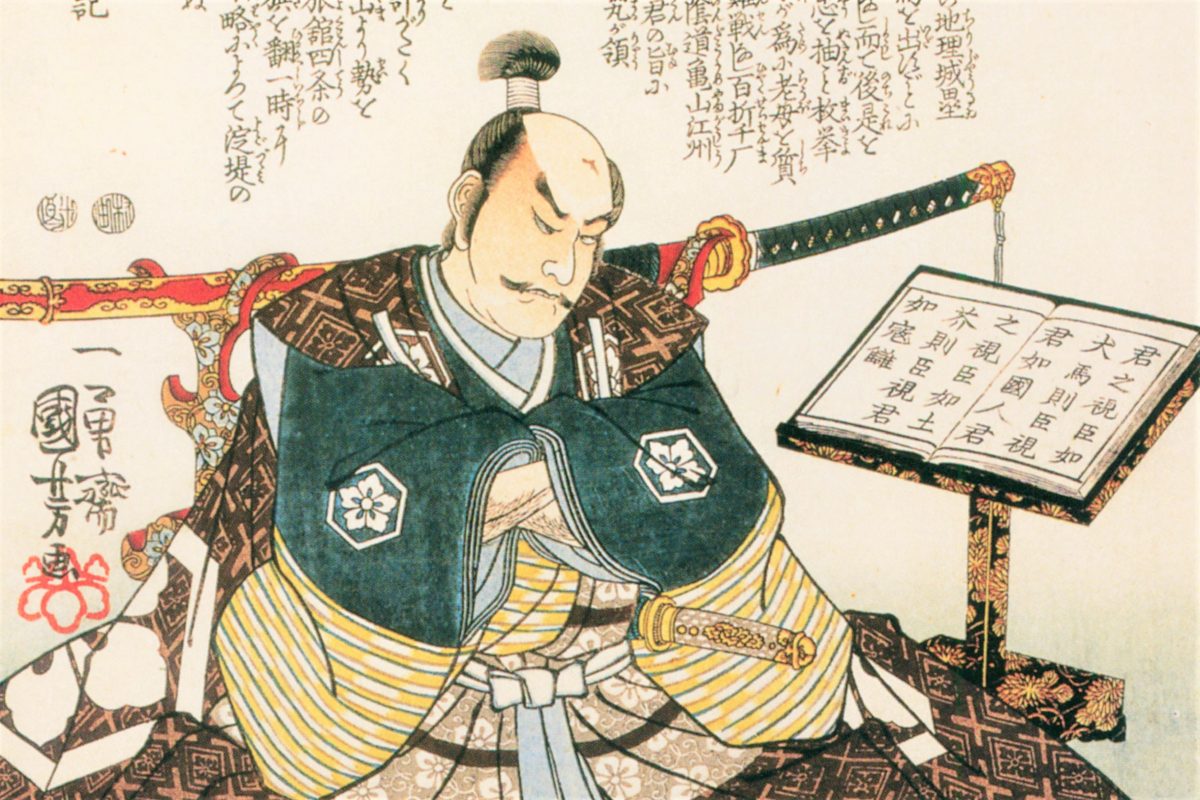

短気・陰湿・残酷と黒い噂が絶えず。悪役イメージ絶賛先行中の「細川忠興(ほそかわただおき)」である。

徳川家康より豊前国(福岡県、大分県)32万石を与えられた戦国武将。小倉藩初代藩主で、肥後細川家の初代でもある。彼には、他にも、多くの肩書がついて回る。大河ドラマでお馴染みの「明智光秀の娘婿」。悲劇の美人妻で有名な「細川ガラシャの夫」。文化教養人としての顔となる「利休七哲(茶道の千利休の高弟子)の1人」。

明智家との関わりの中で登場することが多いが、今回は「細川忠興」に焦点を当てたい。果たして、彼は本当に「悪魔」呼ばわりされる人物なのか。

黒か白か。

今回は趣向を凝らして「いろはかるた(byだいそん)」で検証しよう。

※この記事は時代に関係なく「細川忠興」の名前で統一して書かれています。

「い」らちでソッコー斬りまくる

奈良の豪商茶人が書いた『茶道四祖伝書』。

そこに記録されている細川忠興の人物評は、「天下一、気の短い人物」。

どれほど短気かというと。名将言行録には、このような記述がある。

「忠興、永井日向守と友とし善し。一日日向守曰く、御家来の作法、何つも殊の外能く神妙に之あり、何にとして箇様に能く候やと尋ねありければ、忠興聞て家来共に二度までは教え申し候、三度目には、切り申し候故か、行儀よく候と挨拶せりとぞ」

(菊池寛著『評註名将言行録. 中』より一部抜粋)

どうやら、友の永井直清が細川忠興に質問をしたという。

「細川家の侍たちは実に行儀が行き届いている。どんな教育を?」

そこで、忠興の答えは。

「我が家中では、2度までは失敗しても教えるが、3度目は『きる』。だから行儀よいのだろう」。

一般的には「仏の顔も三度まで」というが、細川家では「2度しかない」ということである。

さて、ここで難しいのが、この「きる」の文字。

「首をきる」、つまり解雇するコトなのか。はたまた、刀で「体を斬る」なのか。いや、ひょっとして「KILL」?OH!NO!殺すことなのか。

これまでの細川忠興の行状に鑑みれば、どうやら「斬る」という漢字が正しいようだ。とかく、細川忠興の逸話には「斬る」内容が多い。妹が嫁いだ一色氏を斬り、家臣や庭師を手討ちにする。なんなら、義理の父・明智光秀にまで注意される始末。城から出てきた無抵抗な兵をむやみに斬ってはならないと。

そこで1つの疑問が。彼は、どうしてそこまで短気なのか。

じつは、細川忠興には持病があったといわれている。「癪(しゃく)」と呼ばれる、一種のヒステリーだ。感情が高ぶり胃痛を引き起こす症状で、徳川家康からも漢方をもらっていたほど。ヒステリーとなって、深く考えもせずに「斬る」。確かに、その可能性は大いにあるだろう。

「は」に命名する斬新さ。

明智光秀の娘である細川ガラシャ(キリスト教の洗礼名、名は玉)は絶世の美女と名高い女性。一方で、じつは夫・細川忠興も美男子だったといわれている。本来は美男美女の似合いの夫婦だったとか。

しかし、義父である明智光秀が謀反。これまで順調に足利氏から織田氏へと主君を変えてきた細川家にとっては、一大事。主君は自刃し、その謀反人から味方になってくれと手紙でご指名。なんといっても、愛する嫁は謀反人の娘である。

即刻、細川忠興は、父と共に明智光秀を拒否し、豊臣秀吉側へ。一線を画するため、ガラシャを幽閉する。結果、義父の光秀は討たれ、細川家は辛うじて耐え抜くことができたのである。その後、天下人となった秀吉の許しもあり、2年後にガラシャは忠興の元へ。ただ、残念ながら、夫婦の仲は元に戻ることはなかった。というのも、ガラシャからすれば、忠興は父をあっさり見捨てた男。加えて、幽閉期間に側室を迎え入れていたからだ。

一方で。忠興は違った。執念にも似た情愛だけが残されたのである。その嫉妬深さは、束縛という形で表面化する。ガラシャの周りに一切異性を近づけず。猫までも「オス」は排除するよう、侍女たちに命じていたのだとか。ガラシャと口をきいたと庭師を突然斬ることも。これに動揺を見せないガラシャには「鬼の嫁は蛇が似合う」と罵られる顛末。

こんな夫婦仲では、さぞ、忠興の「癪」はエスカレートしたに違いない。だからなのか、忠興の残忍性もまた比例する。戦ではないところで人を平然と斬る。これだけでも尋常でない危うさを感じて仕方ないのだが。忠興は別格。なんと、その使用した刀に、驚くべき名前をつけていたというのだ。

まずは、細川忠興が愛用していた刀。名は「歌仙兼定(かせんかねさだ)」。

歌仙とは、あの「三十六歌仙」のコト。平安時代の和歌の名人36人の総称を指す。どうして、忠興は刀に和歌の36人をちなんでつけたのか。

じつは、和歌は一切関係ない。刀と関りがあったのは「三十六」の方である。

これは、忠興がある家臣を手討ちにしたことから、命名されたという。ちなみに、その家臣とは、自分の家臣ではない。忠興が家督を譲った三男の忠利(ただとし)の側近である。どうやら、邪悪な考えを持っていたことを聞きつけ、忠興は、隠居していた八代城に呼び出し成敗したのだとか。その時に使用した刀の名を「歌仙兼定」とした。

この時点で、なんと、手討ちにした家臣が「36人」に。「祝36人。それって、ちょうど和歌の名人の人数と同じ……?『三十六歌仙』から名前をもらっちゃえ」的な。

こうして、使用した刀に「歌仙兼定」を命名。

いやいや、どうせなら、「三十六」を入れようよ。背の高い美女2人を従えて、ノリノリで例の刀を持って踊りつつ。「これまで一体何人斬ったと思ってんのぉ?」振り返りざま「さんじゅうろくにん」。やるなら、ここまでぶっ飛んで欲しかった。

それ以外にも、寒々しい名前の刀たちが。

「晴思剣(せいしけん)」という脇差(わきざし)。なんだか、ちょっとヤな感じ。思いが晴れるっていうところが、どうもきな臭いと怪しんでいると。ビンゴ。名の由来は、本当にそのままである。生意気な坊主を斬って気が晴れた、せいせいしたというところから、命名されたという。

さらに、忠興の強烈なセンスはとどまらず。ネーミング力は爆発する。「面の薙刀(なぎなた)」。この薙刀の由来は、もっと恐ろしげな意味合いが。この薙刀で一振りすると、顔面が能の面をはいだように削げたことから命名されたとか。

嗚呼(ああ)。

もう、ここまでくると、細川忠興の人格をかばいきれなくなってしまう。とにかく、刀剣類のネーミングについては「黒」。フォロー一切なしの、もうどす黒いほどの「黒」。なんだか、細川忠興には「白い」部分がないのではと、不安になるくらいである。

「と」-ちゃんよりも義理堅い

あれほど、細川忠興の「黒い」部分をみてきたのだから。ここからは、彼の「名誉回復」といこうではないか。

当然だが、本人でなければ、心のうちは分からない。どうして家臣を平然と手討ちにできるのか、理解に苦しむところ。かといって、冷酷で情もない人物かといえば、そうでもない。

細川忠興は、利休七哲の1人。戦国時代きっての文化人である父・細川幽斎(ゆうさい)の影響もあり、忠興も芸術面に秀でていた。和歌や能楽、茶道に香道。特に茶道は、千利休(せんのりきゅう)を師とし、高弟子として名を連ねるほどの実力者。

さて、この千利休。のちに、豊臣秀吉から切腹を言い渡される(斬首など諸説あり)。明確な理由は未だ謎につつまれたまま。だからこそ、当時の戦国武将たちは、大いに恐れた。あれほど群れなして教えを乞うたにもかかわらず、最後は誰一人として近寄らず、というのも、千利休と関われば、「連座」で自分自身も巻き込まれると心配したからだ。

そんななか、自分の身も顧みず、千利休に面会した人物がいる。ちょうど、利休の死の直前のこと。そう、話題の細川忠興と古田織部(ふるたおりべ)である。彼らは、共に利休七哲に数えられる高弟子。千利休には、これまで多くの教えを受けた恩義がある。忠興にとって、師への最後の挨拶は何事にも代えられない。こうして、彼は連座の危険を冒してでも、千利休の元へ出向くべきと判断したのである。

忠興にはそんな義理堅い一面も。忘れられないほどの恩義を受けた人には、際限なく尽くすタチなのだ。その代表格は、元主君の織田信長。

細川家の家紋・九曜紋(くようもん)は、もともと、信長の小刀の柄に描かれていたもの。信長の許しを得て、家紋にしたといわれている。名前も同じく。忠興の「忠」も、信長の嫡男「信忠」の諱(いみな)の一字。元服の折に頂戴したという。

一方で、信長も、ある意味、忠興の忠臣ぶりに応えていたことがうかがえる。

天正9(1581)年2月28日の「京都馬揃え」。信長は、畿内および近隣諸国の大名を招集。見事な駿馬を揃えて天皇に披露した行事である。『信長公記』には、このときの様子が記録されている。

「下に着た小袖は、紅梅文様に白の段替わり、その段ごとに桐唐草文様。その上に蜀江錦の小袖、袖口を金糸の刺繍で縁取りしたものを着た。これは昔、大国から日本へ三巻だけ渡来したもののうちの一巻である。細川忠興が京都で探し求めて献上したものである」

(太田牛一著『信長公記』より一部抜粋)

派手好きの信長が一大イベントとして行った馬揃え。こだわりある信長が当日着た衣装は、なんと、細川忠興の献上品。忠興が必死で京都中を探して見つけた小袖であったという。ハレの場で献上した小袖をまとった主君の姿。きっと忠興は目に焼き付けたことだろう。相当、嬉しかったに違いない。

自分の立身出世のきかっけとなった主君、織田信長。だからこそ、細川忠興は、信長の死をいつまでも悼んだ。月命日には、ずっと精進潔斎(しょうじんけっさい)を欠かさず。肉食を断ち、行いを慎んで身を清めたのだとか。また、信長の菩提寺である大徳寺には、75歳の高齢となっても足を運び、焼香したとの記録も。忠興にとって、信長は忘れられない主君なのである。

こうみると、細川忠興には、ただ短気で残酷な人物とは異なる一面も浮かび上がる。「この人」と見定めた相手には、誠心誠意、心を込めて尽くす義理堅い一面も。妻・細川ガラシャへの愛情もそうなのだろう。

「関ヶ原の戦い」のいわばきっかけにもなったガラシャの死。石田三成に拉致されるならと死を選んだ妻。その死を知って、細川忠興は声をあげて泣いたという。ガラシャと共に人質にとらわれながらも、無事に脱出した息子の嫁には激怒。離縁を申し付けたとされている。

あれほど棄教を迫っても、結局のところ、ガラシャの葬儀はミサで行ったという。それは、細川忠興にしか分からない胸の内。強烈な二面性が彼の持ち味なのかもしれない。

それでは、最後に「いろはかるた」で、細川忠興を振り返ろう。

「い」らちでソッコー斬りまくる

「ろ」くに見もせず勘で斬る

「は」に命名する斬新さ

「に」わしも迷惑、見てないし

「ほ」とけのかおは2度しかない

「へ」びと自称の嫁愛す

「と」-ちゃんよりも義理堅い

※「いらち」とは、関西弁で「せっかち」というコト

残された記録を見る限り、やはり「細川忠興」は、あまりよろしくない人物。それでも、なんとか、義理を貫く一面を確認。残念ながら、総合的にプラマイゼロにはならないが、それでも辛うじてフォローされた感じだろうか。

結論。

「ぼくはブラックでホワイトで、ちょっと黒めのダークグレー」

参考文献

『信長公記』 太田牛一著 株式会社角川 2019年9月

『完訳フロイス日本史5』 ルイス・フロイス 中央公論新社 2000年5月

『刀剣・兜で知る戦国武将40話』 歴史の謎研究会編 青春出版社 2017年11月

『戦国を生きた姫君たち』 火坂将志著 株式会社角川 2015年9月

『47都道府県の戦国 姫たちの野望』 八幡和郎著 講談社 2011年6月

『戦国姫物語―城を支えた女たち』 山名美和子著 鳳書院 2012年10月

『戦国の城と59人の姫たち』 濱口和久著 並木書房 2016年12月