江戸幕府から明治政府へと移り変わり、新しい時代の幕開けとなった明治元年。欧米の文化が一気に流れ込み、様々な階級の常識が崩れ、混乱の波にさらされました。この台風の目のような年に生まれた一人の日本人女性が後に単身で渡欧。女座長となって欧米18ヵ国を巡業し、大成功を収める偉業を成し遂げます。彼女の名前は花子、本名を太田ひさと言います。

日本では無名の女優。いえ、女優となったのも渡欧してからであり、当時の常識では考えられない波乱にとんだ人生を過ごします。愛知県中島郡の片田舎に生まれた彼女が、どのようにして渡欧し、欧米で日本を代表する女優として語られるようになったのでしょうか。

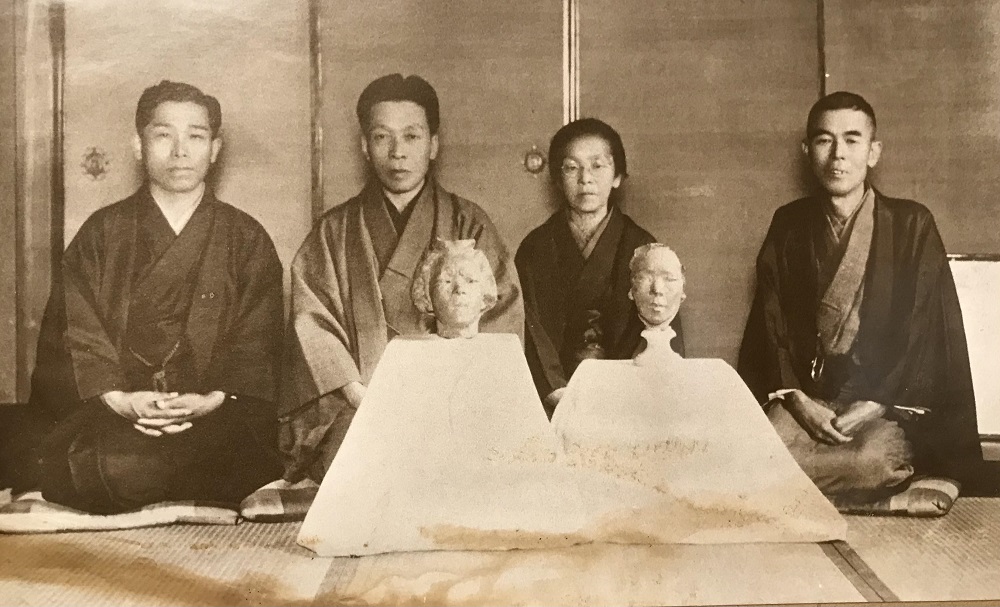

さらには近代彫刻の巨匠と言われたロダンに見初められ、日本人唯一のモデルとなり、58点の彫像が制作されます。

明治という激動の時代に生まれ、学もなく、外国語も話せず、頼る人もいない中、異国へと旅立ち、数奇な運命にさらされた花子。彼女の足跡を知りたくて、その人生を追ってみました。

学校にも通えず、旅芸人一座と巡業した不遇な子ども時代

花子は旧家に生まれながらも、兄弟姉妹が多かったことから、近所の青物屋に請われ、養女としてもらわれていきます。これが花子の悲劇の始まりとなりました。青物屋の亭主はどうしようもない博打討ちで、相撲賭博で大損し、借金を作り、妻と花子を置いて家を出てしまいます。

まるで現在放送中のNHK朝の連続テレビ小説「おちょやん」のようですが、この時代にはこういったことが多々あったのでしょう。そして、そのツケは幼い子どもたちへと回ってくるのでした。借金まみれで、収入もない養母は、小さい頃から踊りや三味線を習っていた花子を近所の芝居一座へ売り渡します。実家に戻ることも許されず、学校にも通えず、辛い巡業生活を味わうことになる花子。10歳という幼さで両親や兄弟とも暮らせず、悲しい幼少時代であったといいます。

年の離れた男性に見受けさせられ、愛のない結婚へ

身分制度は撤廃されたものの、格差の残る明治初期。借金を抱えたり、貧困で子だくさんの家の娘は、妓楼や遊郭に売られた時代です。花子も今度は名古屋の妓楼へと舞妓として売られていきます。残された道は芸妓として一人前になることだけ。寂しさを芸事で紛らわせたのでしょうか。16歳になる頃には、一人前の芸者となって、お座敷に呼ばれるようになりました。

そして20歳を過ぎた頃、倍以上も年の離れた男性に見請けさせられます。お金に不自由することはなくなりましたが、まだ若い花子にとって、愛のない結婚に加え、前妻との間に生まれた自分と年の変わらない3人の息子たちとの生活は、地獄のような苦しみだったと後に語っています。

はじめての恋もはかなく、孤独と共に奈落の底へ

子どもらしい時代を過ごすことなく、働き手として早くから大人の中で生きてきた花子。どうしても愛せない夫、関係のよくない息子たちから逃れるため、何度か家を飛び出します。そして遂に離縁して実家に戻ることを決意します。ところが離縁の仲介をしてくれた男性に恋心を抱き、若い二人の恋は一気に燃え上がります。芸者時代、多少の色恋はあったにせよ、これが花子の運命を大きく変えるほどのはじめての恋となりました。離縁を承諾した夫は、故郷を離れることを条件に二人の仲を認めます。花子にとって、一人の女性として恋に輝いた日々だったのでしょう。しかしそれもつかの間、横浜に流れ着いた二人には働き口もなく、頼る親類もなく、生活に行き詰まり、相手の男は親元へと呼び戻されてしまったのです。

一縷の望みをかけての渡欧、花子を待ち受けていた新しい世界

一人、横浜に残された花子ですが、半ば駆け落ちのように出てきてしまった手前、両親へ顔向けができず、故郷に戻ることもできませんでした。しかし、この時、デンマークのコペンハーゲンで開かれる博覧会で、日本の音楽や踊り手を募集をしていることを知ります。当時は外国で博覧会ブームが起こっており、鎖国の解けた日本も積極的に参加するようになっていました。踊り子として応募した花子は見事合格。身一つで、ドイツのデュッセルドルフに向けた船に乗り、横浜港を出航します。明治34(1901)年、34歳になっていた花子は、無名の踊り子として異国の地へと旅立ったのでした。

『踊りのポーズを取る花子』(岐阜県図書館蔵)

無謀ともいえる挑戦を果たした花子

コペンハーゲンの舞台で日本の踊り子として、まずまずの手ごたえを感じた花子は、自ら踊りの一座を作り、ヨーロッパの劇場で公演を打とうと志を固めます。一緒に日本から来た仲間たちが帰国する中、一人この地に残った強さが、花子の運命を切り開くのです。この時に出合ったドイツ人と日本人の興行師から、ドイツの博覧会行きを誘われ、デュッセルドルフに向かう途中、16人の団員を集めます。幼い頃から旅芸人となって巡業していた花子は、誰とでも打ち解け、明るく、切り盛りできる女性となっていたのでしょう。どんなピンチに陥ってもくじけない強さは、現代の不透明な時代を生きる私たちに道しるべを与えてくれるようです。

貞奴(さだやっこ)に続き、花子が欧米で人気を得る

ドイツの博覧会で「武士道」という芝居を打った花子。欧米では、日本と言えば、「サムライ」「ハラキリ」「ゲイシャ」といったイメージが強く、日本人が演じるその舞台は連日満員となるほどの人気を集めます。

この頃、日本の女優第一号と言われた川上貞奴(かわかみさだやっこ)が欧米で一足早く、女優としての成功を収めていました。彼女は芸者時代から、その美貌で当時の総理大臣・伊藤博文をはじめとする政府要人から贔屓にされていました。興行師であり、新派の創始者だった川上音二郎と結婚し、舞台役者として活躍。その後、欧米に渡り、さらなる成功を遂げます。実は、ロダンが最初にモデルにとして声をかけたのは貞奴でした。しかしロダンの名を知らない貞奴は、その申し出を断ったのです。

川上貞奴の記事はコチラ

ひとりはフランス政府から勲章。もうひとりは愛する人の後を追い…日本初の女優たちの壮絶な人生

小さな花子の熱演が人々を熱狂の渦に

そんな中、貞奴を欧米で売り出した興行師であり、ダンサーであったロイ・フラーは、花子の人気に目をつけます。花子を主演に置くことを条件に劇団と契約を結び、ヨーロッパ各地で興行を行いました。「花子」という芸名を付けたのもフラーでした。彼女のアイディアである仇討ちをした花子が最後にハラキリするという演目「芸者の仇討」は見事に当たり、劇団は人気を博します。日本人からすると滑稽かつ単純なストーリーでしたが、残虐な演出が脚光を浴びたのです。

花子には、貞奴のような日本での知名度もありませんでしたが、ヨーロッパ各地で公演を成功させ、女優としての地位を確立させていきました。オーストリア=ハンガリー帝国では、皇帝フランツ・ヨーゼフ一世から花束を贈られるほどの名声を上げ、新聞などでもたびたび報道されました。ドイツ・ベルリンでは花子の人気にあやかった「花子」という煙草が売り出され、最高級のリキュール酒には「マダム・ハナコ」のラベルが貼られて売られるほどの人気を誇っていたのです。

花子の死の形相がロダンの創作意欲を触発

そして、明治39(1906)年、マルセーユの植民地博覧会の日本の芝居小屋で遂に運命の出会いが訪れます。明治33(1900)年に開かれたパリ万博に匹敵する「東洋の芸術を紹介する場」と言われたこの博覧会で、彫刻家オーギュスト・ロダンは、花子の舞台に心奪われます。

仇討に出た花子が桜の木の下で斬られるシーン。断末魔の形相で演じる花子の存在感と迫力に興奮し、すぐさま楽屋を訪ねます。そして自分の彫像のモデルとなってほしいと頼んだのです。

ロダンの晩年のテーマは「ダンスと極東」であったと言われ、カンボジアのダンサーや花子といった東洋の美へ強い関心を示していました。ポール・クセルの筆録によれば

花子のもつ欧米人とは異なる肉体の強さの美は、「自分の美の特殊な概念に従って」「黒人も、黄色人もその美を持っています。われわれと違った美です」

と語っており、単に表面的な美しさだけに囚われないロダンの目が花子の情念の演技とプリミティブな肉体に挽き付けられていったようです。そしてロダンはこのようにも語っています。

この女にはまるで脂肪がない。彼女の筋肉は、フォクステリアと呼ぶ小さい犬の筋肉のように、はっきりと見えて出ています。その腱の強い事といったらその附着している関節の大きさが四肢の関節と同じぐらいなのです。(中略)ようするに美は至るところにあります。美がわれわれに背くのではなくて、われわれの目が美を認めそこなうのです。美とは性格と表現です。

ギョロリとした目で宙を見つめる瞳が印象的な『死の首』は、地獄の果てを見た花子だからこそ表現できた顔だったのではないでしょうか。この目を何度もくり抜いてはつぶし、やり直すロダンとよく喧嘩になったと花子はインタビューで語っています。それほどまでにロダンが執着した花子の演技とはどんなものだったのか。もしフィルムなどが残されていたら、日本での花子の評価はもっと違ったものとなっていたのかもしれません。

森鴎外が短編小説に描いた『花子』

当時、日本人が書いた花子の記事には、「芸者上がり」や「女優などと名乗ってもらっては困る」などの辛らつな言葉が使われた残念なものが多かったのです。芸者という職業への偏見や女性に対する蔑視などがまだまだ色濃かった時代。日本での評価は欧米とは異なり、天と地との差がありました。

ロダンと花子のことは一部の芸術家や文人の間には知られるところになっていて、森鴎外はそのことを短編小説「花子」として、明治43(1910)年に『三田文学』に発表します。しかし、その表現は、医学生久保田がロダンに花子を紹介するくだりでも「子守あがりぐらいにしか、値踏が出来兼ねる」「日本の女として紹介するのは恥ずかしくなる」などの冷ややかな言葉が続くのです。

それに比べ、ロダンは花子の演技に純粋に魅せられ、内面の美しさまで見いだし、多くの作品を残しました。花子は「この世に生きてきたかいのあるように思われる出来事の一つ」と語っていたと言います。

男女や国籍を超えたロダンとの友情

ロダンは、カミーユ・クローデルをはじめ、助手やモデルとなった女性たちと次々と浮名を流し、数々の恋愛遍歴を重ね、破天荒な人生を送りました。では、花子はどうだったのでしょう。花子とロダンが愛人関係であったかっどうかについての確かな記録はありません。

帰国後に取材を受けた岐阜日日新聞に掲載された、花子のインタビューでは、興行が休みになるとパリ郊外のロダン邸で同居していたことが書かれています

……今の「死の顔」のモデルになって居る時、何時までも動かずに居れないので疲れが来ると眼を動かしたり何かするのですから、ロダンさんは私の手を引いて奥さん等と一緒に庭園をフラフラと散歩する事が時々ありました。

というように、花子のロダン邸での生活では、内妻のローズ・ブーレや秘書の一人ジュディト・クラデルとも親交があった様子が語られています。

また、別の記事では、

本統(ほんとう)に私を家の子のように思って居つたらしい、本統に可愛くなつたかどうか知りませんが、私はロダンさんの本宅の離れの一室をあてがわれて居りました。(中略)夏休み等のとき私が旅から帰って来ると、チャンと奥さんとお二人で迎えに来て呉れます。私のバスケットに金がないと、(ロダンさんは)腰から鍵を出して二階へ行ってお金を持ってきて呉れました。

お金を工面してもらったり、二人からの信頼を得て、深く交流していたことを考えると、ロダンと花子が愛人であった可能性はかなり低く、男女を超えた友情で結ばれていたのではないかと思うのです。

ロダンはその後も、ヨーロッパを巡業する花子と80通もの手紙のやり取りを続け、モデルとしても何度も素描を描き、最終的に58体もの彫像を制作しています。花子という人間に興味が湧かなければそこまでのめり込むこともなかったでしょう。

これは私の想像ですが、類まれな才能を与えらながら、当時の芸術家やパトロンたちに反抗心を抱いていたロダンと単身でヨーロッパへと渡り、天性の鋭い勘で人生を切り開いた花子のパイオニア精神が、二人の間に響きあっていたのではないかと思うのです。

花子の彫像は学者や芸術家たちに衝撃を与えた

大正10(1921)年、欧米で戦争が激化する中、花子は当時住んでいたロンドンを引き上げ、実家の岐阜へと戻ります。妹が岐阜市西園町で置屋を開いており、その離れで晩年を過ごしました。ロダンのモデルとなった花子のことは学者や芸術家の間では大変な話題となりました。高村光太郎も岐阜の実家を訪ね、その時の様子を著書に記しています。

ロダン没後にロダンの秘書やフランス政府と掛け合い、持ち帰ることのできた花子の彫像「死の顔・花子」「空想する女・花子」は、上野にある東京美術学校(東京芸術大学美術学部の前身)に一時収蔵されていました(現在は新潟市美術館所蔵)。

日本文学の研究者であったドナルド・キーンも花子の研究にのめり込み、論文や著書を発表。みな「花子」を知れば知るほど、その謎めいた人生に心惹かれ、ロダンの傑作である二つの彫像と共に花子の人生の奥底に引き込まれていくのです。

静かな晩年を迎えた花子の数奇な人生

当の花子といえば、昭和3(1928)年に養子をを取り、晩年は孫の世話に明け暮れるなど、波乱万丈の人生とは裏腹な静かな余生を過ごしました。しかし、芸者となり、踊りや三味線などの芸によって人生が変わった花子の最期の場所が、置屋であったことに深い因縁を感じます。三味線の音色を聞きながら、自分の身に起きた出来事をまるで一遍のモノクロ映画を見るように、彼女は静かに自分の人生を振り返っていたのかもしれません。

昭和20(1945)年4月、太平洋戦争が激化し、名古屋大空襲の直後に花子はこの世を去ります。ロダンと同じ、享年77歳でした。

いつの世にも自分では抗えない運命に翻弄されることがあります。その大小は人それぞれですが、花子の人生を回想する中で、人生は自分で切り開くものだということを改めて思い知らされます。

こんな不透明な時代だからこそ「花子」の人生が、私たちの心に灯りをともしてくれるようです。

▼あわせて読みたい「大正三美人」と呼ばれた女性の記事

愛なき結婚?大富豪の美人妻が若者と駆け落ちした理由とは。柳原白蓮の恋と人生

参考文献:小さい花子 澤田助太郎著 中日出版社

『ロダンと日本』展 図録 現代彫刻センター

アイキャッチ画像:『踊りのポーズを取る花子』(岐阜県図書館所蔵)