中国の三大エンタメといえば、『三国志』、『西遊記』、そして『水滸伝(すいこでん)』だ。

特に『三国志』に関しては、その作品に登場する諸葛亮孔明(しょかつりょうこうめい)や関羽(かんう)、曹操(そうそう)を主人公とする話は学校で使用する漢文の教科書の題材にも使われている。

例えば平成20(2008)年には香港のジョン・ウー監督が手がける『レッドクリフ』が公開された。これは明の時代に出回っていた『三国志演義』をもとに作られたアクション映画で、多くの日本人を熱狂させた出来事は記憶に新しい。

近年は『三国志』の英雄をモチーフとした戦国ゲームなども人気のようであるが……。

それぞれの時代のニーズに合った翻案を生み出しつつ、さまざまなカタチで日本人に受け入れられている『三国志』。

その人気はどうやら江戸時代から始まったようだ。

中国ブームの立役者は岡島冠山だ!

『三国志』とは、中国の三国時代(魏・呉・蜀)の歴史を記述した書物であり、そこに書かれている言葉はもちろんその時代に使われていた中国語。言葉が分からなければ、その内容への理解は深まるはずがない。

一方、江戸時代の人々にとっての現代中国語、すなわち唐話(※/以下、中国語)で書かれた『三国志』が日本に輸入されていた。よって、魏や呉の時代の言葉が分からなくても、当時の言葉さえ分かれば『三国志』が読める。ということで、唐話の研究がスタートした。

江戸時代の中国語の研究を行ったのは、いわゆる“江戸時代の空海”を冠するほどに中国語が堪能で、数々の中国語教材を編纂した岡島冠山(おかじまかんざん)という長崎唐通事出身の儒学者。江戸の中国ブームはこの人から始まったと言っても過言ではない。

幕府の鎖国政策により、長崎に唐人屋敷を設置

冠山は5代将軍・綱吉から7代将軍・吉宗の時代にかけて活躍した儒学者である。まず、それ以前の日本では、中国語は多くの日本人にとってメジャーな言語ではなかったようだ。

江戸時代の長崎では中国やオランダとの貿易が行われており、外国人と日本人との交流が盛んであったと考えがちだ。確かに、当初は長崎の街じゅうに中国人と日本人が混じって生活をしていた。が、万治4(1661)年に清で実施された遷界令(せんかいれい/商人の海外渡航を禁止する政策)の影響で、長崎に寄港する唐船は20隻まで減少。その後、天和4(1684)年の遷界令の解除とともに唐船の入港数が急増したことがきっかけで、幕府の鎖国政策の一環として中国人と日本人の接触を制限するための唐人屋敷(とうじんやしき)が設置されたのだ。

原則として、唐人屋敷に出入りできる人間は厳しく制限され、例えば長崎の役人(唐通事(※)を含む)やその関係者(商人、遊女、大工、医者、人夫など)が入れるのも屋敷の入口の二の門までとされた。また、中国人が唐人屋敷を出て、長崎の町を自由に彷徨うことも許されないという状況であった。

岡島冠山が立ち上がり、中国語学習ブームが巻き起こる

日本の歴史上の人物を見ても、空海や新渡戸稲造、福澤諭吉がそうであるように、語学上達の秘訣は「ネイティブといかに接するか?」に尽きる。ところが、当時の日本においては中国人と多くの日本人が接する機会が完全に絶たれており、中国語をより自然に身に付けられる環境になかった。

禁止されればされるほど、余計に興味が湧くもの。多くの日本人は中国人との接触機会を絶たれていたからこそ、中国の情報や文化に強い興味を示し、ほんの好奇心から独学で当時の中国語を勉強しようとする人も少なくなかったのだとか。

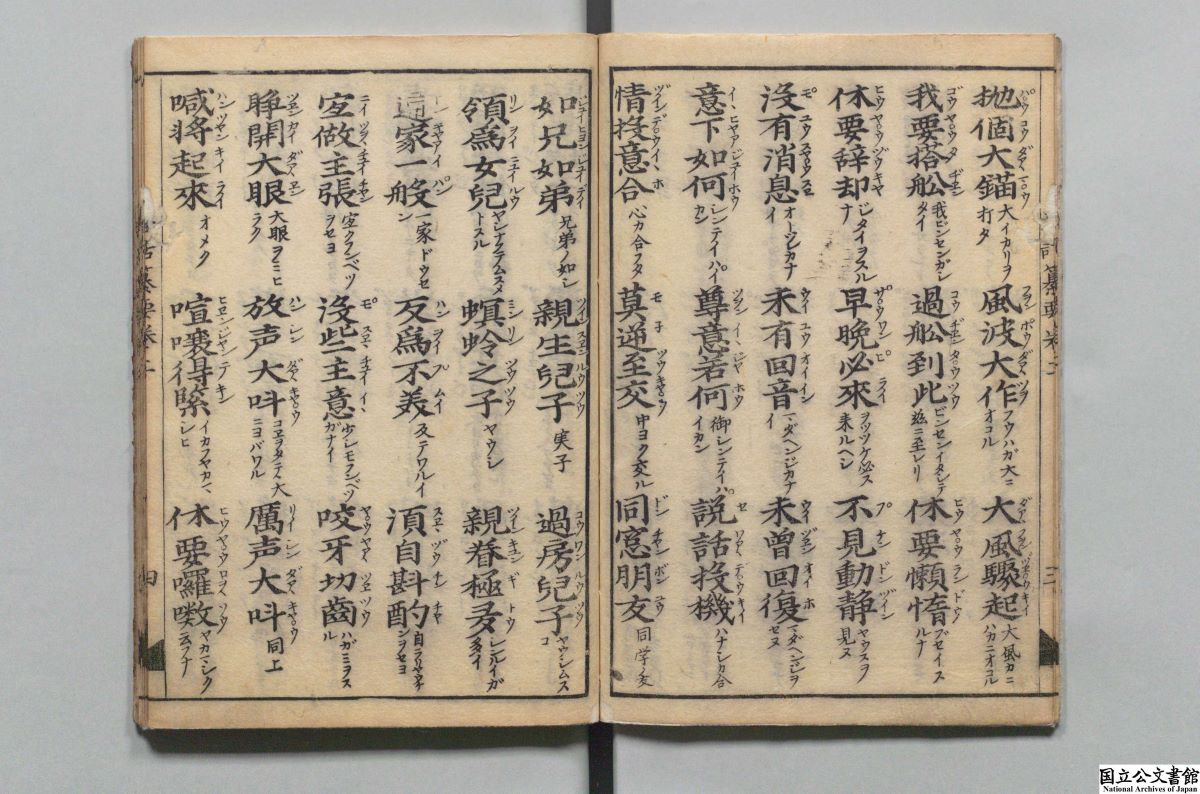

そんななか、「中国語を江戸の人々に普及させたい」という思いのもと立ち上がったのが冠山であった。中国人や唐通事が話す生の中国語を聞いて理解する能力に長けていた冠山は中国語のプロフェッショナルとして、日本初の中国語会話本である『唐話纂要(とうわさんよう)』の執筆・編纂に携わった。

『唐話纂要』は単なる中国語会話本にとどまらなかった。『唐話纂要』の巻6の「和漢奇談」には口頭で発せられた言葉ではなく、読み書き用の言葉が記載されている。

厳密に言うと、『唐話纂要』に記載された中国語は実際にネイティブが口頭で使う言葉とは違っており、いわゆる日本人のために作り出された中国語であった。こうして、ネイティブとの接点のない一般の日本人でも『唐話纂要』を通じて、中国語の「話す」「聞く」「書く」「読む」能力を身に付けられるようになっていた。

中国語学習に熱心であった儒学者の荻生徂徠(おぎゅうそらい)による後押しもあり、正徳から享保にかけて日本の漢学者の間で中国語学習ブームが巻き起こり、のちに一般の日本人にも広まっていった。

白話小説を翻訳し、『水滸伝』ブームに

特に慶長の時代には、明や清の時代に書かれた白話小説が日本に多く輸入された。白話小説とは唐の時代に存在しなかった新たな文学ジャンルで、『三国志』や『水滸伝』などの中国古典文学を話し言葉に近い俗語で書いた小説全般を指す。

残念ながら、中国語会話本である『唐話纂要』のみでは、中国語をマスターしたことにはならない。外国の小説などで実際に使われている用法に触れ、それに対応する日本語と照らし合わせながら学ぶのが語学習得の近道である。ということで、冠山が日本人の中国語上達にためのとった手段が、白話小説として書かれた『水滸伝』の翻訳を手がけることであった。

『水滸伝』などの白話小説は中国の日常語である俗語体で書かれている。冠山は唐通事として生の中国語に触れており、俗語を解釈する能力にも長けていた。これは同じく中国語が堪能であった空海との決定的な違いだ。訓点を付ければ、日本人は中国語を理解できると考えた冠山は、俗語の多い白話文学に訓点を付けながら翻訳に挑んだ。その結果生み出されたのが『通俗忠義水滸伝(つうぞくちゅうぎすいこでん)』だ。

『通俗忠義水滸伝』の刊行をきっかけに『水滸伝』への関心が高まり、『日本水滸伝』や『忠臣水滸伝』、『いろは水滸伝』などの翻案物が続々登場し、『水滸伝』ブームが巻き起こった。

『三国志』が約100年にわたるロングセラーに

一方で、明代に生まれた『三国志演義』を日本で初めて翻訳したとされるのは「湖南の文人」(以下、「文人」)と名乗る人物である。その人の詳細は不明であるが、京都の天竜寺の僧の義轍(ぎてつ)と月堂(げつどう)兄弟ではないかと言われている。

京都の着物屋が対馬藩に滞在した折に、京都五山の僧侶による『三国志演義』の講釈を偶然耳にしたのがきっかけで『三国志演義』の翻訳書の出版が実現したのだとか。

文人が手がけた『三国志演義』の翻訳は、元禄4(1691)年9月、京都の出版業者の栗山伊右衛門(くりやまいえもん)により『通俗三国志』として刊行。その後、寛延、天明と約100年にわたるロングセラーとなった。

ところで、昭和元(1926)年から令和4(2022)年までが大体100年。その間に輸入ものでヒットが持続している本というのはあまり思い当たらない。例えば何度もシリーズ化され、現在も人気が衰えることのないあの『ハリー・ポッター』も、1900年代に日本に持ち込まれてからせいぜい30年程度。『三国志』を超えるブームとは到底言えない。

『三国志』ブームに便乗し、北斎の弟子も大活躍

『水滸伝』も、『三国志演義』も、当初は中国語学習の副教材として使われていた。江戸時代も後半に差しかかると、人々の焦点は語学にとどまらず、中国の文化そのものを楽しむことに当てられ、ユニークな挿絵が印象的な翻案物や錦絵、『三国志』を卑俗的に作り変えた洒落本なども登場した。その流れに乗ったひとりが、江戸時代後期の絵師である歌川国芳(うたがわくによし)であった。

『三国志』をモチーフとした錦絵が数多く輩出されるなかで、特に人気を博したのが天保の時代に刊行された『絵本通俗三国志』。その名の通り、絵本版の『三国志』といったところであろうか。ちなみに、400点を超える挿絵を担当したのは葛飾戴斗(かつしかたいと)と名乗る人物だ。

なんだか画風が北斎とよく似ていると思わないだろうか。北斎は生涯で80回以上改名したとも言われており、きっと北斎が描いたものではないかとも考えられていたようだが……。

この絵を描いたのは、実は「大阪北斎」や「犬北斎」といった異名を持つ人物。その正体は京都生まれの元豊岡藩士。北斎のニセモノ?と思いきや、二世葛飾戴斗の名前を譲り受けた北斎の一番弟子とも言われている。どうやら北斎の浮世絵を真似しながら画法を習得したのだとか。『三国志』人気に便乗し、戴斗への知名度が増すなかで、絵師として注目が集まっていったようだ。

(主要参考文献)

『江戸の翻訳空間』岡田袈裟男 笠間書院 2006年

『江戸時代の唐話に関する基礎研究』奥村佳代子 関西大学出版部 2007年

「日本における『三国演義』の受容(前篇)-翻訳と挿図を中心に」上田望『金沢大学中国語学中国文学教室紀要9』2006年