日本文化研究で素晴らしい功績を残した外国人と聞いて、まず脳裏に思い浮かぶ人と言えば、ドナルド・キーンではないだろうか。

ここで、戦前の日本に留学し、日本文化に関する研究に多大な貢献を果たした中国の散文作家、周作人(しゅうさくじん)の存在も忘れてはならない。

周作人?

あまり聞いたことのないその名前に首をかしげる人も少なくないはず。

話は変わるが、魯迅(ろじん)はご存知だろうか。

この方が書いた文章は日本の国語の教科書の題材にも長年起用されてきた。名前も作品も何となく知っているという方は多いことだろう。『故郷』や『阿Q正伝(あきゅうせいでん)』などの作品でお馴染みの中国の作家であるが、その魯迅の弟に当たる方が周作人である。ちなみに、魯迅の作品を出版社に売り込んだのはこの周作人だ。こうして周作人による“縁の下の力持ち”的なサポートがあったからこそ、魯迅の作品が国内外で受け入れられるに至った。

日清戦争を経て、対中感情もハンパなかった明治時代の日本へやって来て、現地の日本の生活を肌で感じ、そして日本への愛を貫き通しつつ、日本人および日本文化の本質へと通じる独自の日本文化論を展開した周作人。同じく日本文化研究者であるドナルド・キーンの日本観との決定的な違いとは何だろうか?その真相に迫る。

周作人はなぜ日本へ?

そもそも周作人ってどんな人?

中国には「二周(2人の周)」※という言葉があるが、魯迅とその弟である周作人を指す。魯迅が中国近代文学を代表する文豪として毛沢東のお墨付きを得たのとは対照的に、周作人は祖国である中国側から「漢奸(かんかん)」という売国奴のレッテルが貼られ、戦後に中華人民共和国が成立して以降は表舞台に立つことなく、日本人女性を妻に迎え入れながらも、日本文学研究者として日本文学の翻訳を細々と行いながら生計を立てた。

※魯迅の本名は周樹人(しゅうじゅじん)である。

周作人にとっての転機となったのが日本式の結婚生活であった。結婚を機に、日本の人情風俗に対する経験や理解が深まると同時に、自然と日本文学への関心も高まっていった。明治44(1911)年以降は中国に戻り、教育関係の役人や教員の職に就きながらも文学研究を続けた。

※「北平」は中華民国時代の地名で、現在の北京を指す。以降、「北京」と表記する。

昭和12(1937)年7月、日本軍が北京に入城すると、北京大学は長沙(ちょうさ)に移転。さらに、昆明(こんめい)に移り、清華大学と合同で西南連合大学を組織化。その時、53歳であった周作人は老病、その他諸々の理由により北京に留まった。北京への残留自体が重大な冒険であったなかで、翌年5月、日本側の肝煎りによる「更生中国文化建設座談会」に出席・発言したことが報じられた。中国をより良くしたいという思いからとった行動であったが、その思いは通じることなく、抗戦陣営の知識人らが猛反発。戦後は漢奸裁判にかけられた。

もちろん、北京大学の東方文学学部の創設に尽力したり、兄とともに先頭に立ち、五・四新文化運動に参加したりするなど祖国への並々ならぬ寄与を果たした。しかしながら、対日協力が汚点となり、晩年は兄の魯迅に比べ日の目を見ることはなかった。

中国共産党政権下では1960年代後半から1970年代後半にかけて文化大革命が起きた。しかしながら、周作人はその運動の勃発から1年経たずして生涯を終えた。

中国の知識人らにとって憧れの地であった明治日本

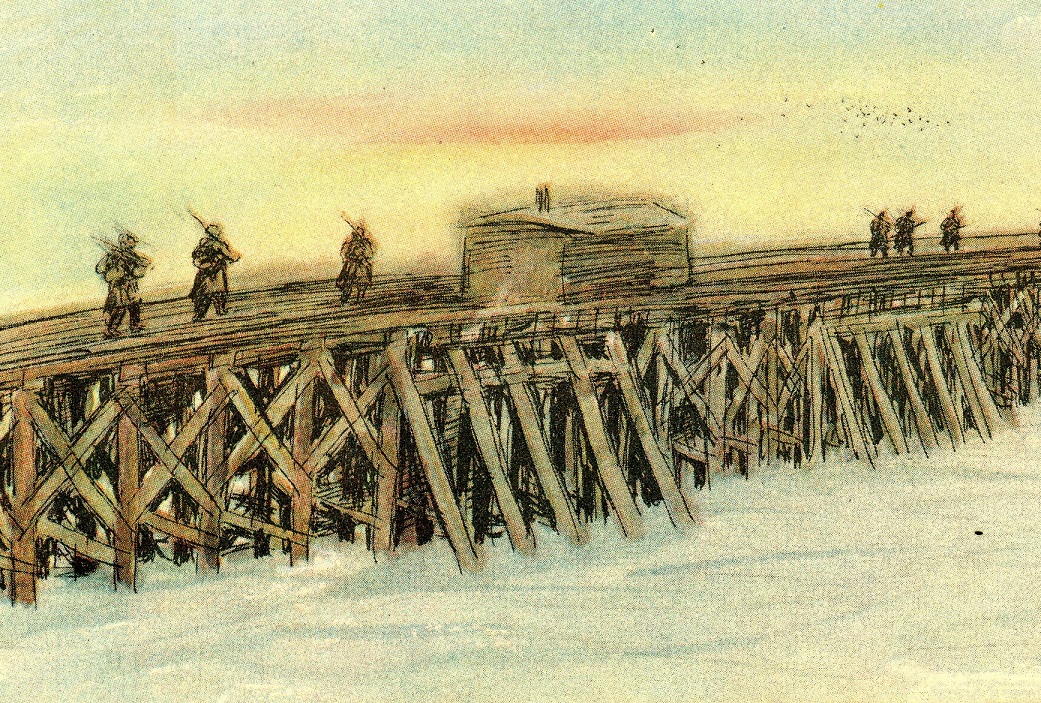

周作人が初めて来日したのは、日露戦争が終結した翌年の明治39(1906)年。日本に留学する兄に従っての来日であった。江戸時代の幕藩体制が崩壊し、西欧化を目指す明治新政権による政治体制が軌道に乗り始めると同時に、大国のロシアにも勝利。江戸時代までの日本と中国との間に成立した朝貢的な関係は一転し、西欧諸国に対して勇敢に立ち向かい、順風満帆に突き進んでいく明治日本は中国の知識人らにとって憧憬(しょうけい)の地でもあった。

当時中国の知識階級は祖国の危機を痛切に感じ、いかにすれば国を救い西洋各国の侵略を免れうるか、ということに最も腐心していた。そこで日本が維新を成功させ変法自強の道を発見したのを見て大いに奮起し、ロシアに勝利したのを見てさらに少なからず勇気づけられ、西洋に抵抗して東亜の保全を計るのは不可能ではないことを思い知った。中国で留学生を日本に遣わした狙いもほぼここにあったわけで、私ども留学生も、法政、鉄道、警察などの速成組の他は、自然とこの影響を蒙った。このごろ流行りの言葉でいえば、みな熱烈な興亜の意気に燃えていたのである。中国人がいかに日本の明治維新に感服賛嘆し、日露戦争に関していかに日本の勝利を願ったことか、今思い出しても実際奇異なくらいである。

(周作人著/木山英雄訳『日本文化を語る』)

西欧諸国に対抗して強くなっていく日本を見習うべく、日本への留学を決意した中国人は少なくなく、周作人はそのひとりであった。中国共産党下で軍備拡張を企てる現代の中国だが、歴史を遡っていくとその原点は明治日本にあったということが言えるのではないだろうか。

一方、当時の日本人の反中感情は凄まじいものであった。東京専門学校(現在の早稲田大学)への留学経験を有し、後に売国奴として粛清対象にもなった中華民国の政治家、曹汝霖(そうじょりん)は、自身の回想録『一生之回憶』の中で、

日本は西洋を崇拝している。留学生は路上を歩くと、よく無知な児童に指差して嘲笑されたりする

と記している。

こうして、日本で不当な扱いを受けた中国人留学生の多くは帰国するやいなや、抗日へと転向していったわけであるが、周作人はそうではなかった。

確かに来日前は以上のような噂を聞いていたため、不安もあっただろう。しかしながら、蓋を開けてみれば、現実は違っていた。実際、日本では大した侮辱を受けることはなかった。それどころか、中国と同じルーツを共有しながらも、中国にない日本文化が周作人の目には魅力的に映った。前進する新社会への傾倒に始まり、日本に対するギャップの認識と、東洋民族として感情をともにするという一種の矜持が影響し、周作人は特に庶民に根付いた日本文化への関心を強めていった。

周作人は日本文化をどう捉えたか?

同じく日本文学研究者であるドナルド・キーンは『源氏物語』との出会いをきっかけに、浮世絵や日本の宗教、金閣寺、銀閣寺といったまさに日本文化の王道に着眼し、掘り下げていった。ドナルド・キーンの属する西洋の文化は日本文化とは対極的に位置づけられるが、あくまでも客観的な視点から日本文化の評価を試みたのがドナルド・キーンだ。

それに対し、周作人は同じ東洋民族としての立場から日本文化を俯瞰。そして、彼の関心は専ら庶民に密着した生活文化にあり、落語や俳諧、川柳、狂言などを評価した。以上、周作人とドナルド・キーンの日本観の決定的な違いとして見ることができる。

周作人にとって東京の町で目に飛び込んでくる光景は、故郷を彷彿とさせられるものであるがゆえに、懐かしさと新鮮さという矛盾めいた感情が彼の中で交錯したことだろう。

東京での下宿生活が具合の悪かろうはずはなかった。私は当時また民族革命の一信徒でもあって、およそ民族主義は必ず復古思想を内包しているから、清朝に反対する以上は、清以前もしくは元以前のものなら何でも素晴しく思えたものだ。(中略)東京の街を歩いていて、店の看板にある種の文句や字体を認めるといちいち指さしては、ここに唐代の遺風が残っている、あれはもはや中国では失われたものだ、といって賛嘆されたのだそうな。

(周作人著/木山英雄訳『日本文化を語る』)

その他にも、下宿先からは茶具一式が支給されるが、後は自分で小さな机を買ってきて、座布団を23枚ほど揃えるだけで安住を確保できる日本式の家屋は素晴しいとか、食生活は概ね西洋化の影響を受けておらず、獣肉を使った料理が少なくて良いとか、中国ではアツアツの料理が出てくるのが一般的だが、基本的に冷たい日本の食事も悪くないとか、清潔で礼儀正しいとか述べている。日常生活の所々に中国的な要素が転がり込んだ日本文化に居心地の良さを感じていただろうということは大体予想できる。

日本文化とギリシャ文化の共通点、それはエロスだ

自らの作品に古典文学や外国文学を引用していることからも分かるように、日本語のほか、スペイン語、ロシア語、英語、ギリシャ語など、古今問わず世界何ヶ国もの言語が堪能であった周作人。群を抜いた読書家としても知られ、その巧みな語学力と、日本および中国での豊かな生活経験は日本文化に対する見識にも活きた。そして、日本は独特の文化を生み出しただけでなく、中国を遥かに追い越しているという点を強調しつつ、「日本文化と中国文化との関係は古代ローマとギリシャとの等しい」と結論づける一方で、さらに日本文化とギリシャ文化との類似性にも着目した。

ちなみに、日本および地中海地域の風土やそこに住む人々の精神性、社会構造が非常に似通ったものであることは多くの識者の間でも注目を集めていた。

オールコックはその『大君の都』(The Capital of the Tycoon London 1863)の中で、「日本人は古代世界のギリシャ人のようだ」と言っている。また小泉八雲は日本を訪れた最初の日々、神々の降臨した土地、出雲の国で耳に聞き、目にふれた不思議な景観、そして庶民の生活に無性に感動を覚えた。

(劉岸偉著『東洋人の悲哀:周作人と日本』)

例えば瀬戸内海を構成する多島美という概念が明治時代に西欧人によってもたらされたことはこちらの記事でも触れたが、その新たな概念が生まれるに至った経緯にオールコックらの知見が関係しているのは明らかだ。

ギリシャ人はかつて裸体を喜ばぬということをペルシャ人及びその他の蛮人の特性と見なした。日本人-この、時代と風土を異にするギリシャ人もまた、かの西方の蛮人の淫佚と羞恥のまなざしによって教えられるまでは、裸体を忌避することを考えつきもしなかった。我々の間ではそれは今もなお嫌悪を催させる、たとえ脚を露出しただけでも。

(木山英雄訳『周作人全集』第4巻)

日本が神々とのまぐあいで出来た国であり、日本文化と性とが深い縁で結ばれていることは和樂webのnoteの記事「日本人と性、1500年の物語」にもある通りだが、性と日本文化について観念的に裏付けたのが周作人だ。

日本の生活の中の習俗を中国と比較したうえで、日本人の生活の随所で見られる洒脱(しゃだつ)に焦点を当て、それが粗暴無礼なさまではなく、宗教的ないし道学的偽善と淫佚(いんいつ)に由来するところの君子面(づら)を持たないさまを表すのだという点を強調しつつ、さらにギリシャ文化をもって相対化することで日本文化におけるエロスについて説いた。

周作人が日本留学時代に得た大きな収穫のひとつがギリシャ文化との出会いであった。ギリシャと日本を心の故郷とし、晩年は日本とギリシャの古典文学の翻訳に心血を注いだ。そして、祖国である中国との比較を通じて日本について語る際にはギリシャ文学を引用するという高度なレトリック手法をとった。これはドナルド・キーンとの相違点のひとつとして見ることができよう。

日本文化は情に溢れた文化である

周作人にとってのお気に入りの娯楽が、十返舎一九(じっぺんしゃいっく)の『東海道中膝栗毛』や式亭三馬(しきていさんば)の『浮世風呂』に代表される滑稽本であった。

滑稽本には平凡な語り口の中に会心の微笑みが伴う。特に三馬の作品にはほぼすべてが対話で成り立っており、それが一層ユーモアを掻き立てる要因にもなっていると絶賛。本の中身はさることながら、周作人が着目したのが滑稽本のタイトルであった。

例えば『東海道中膝栗毛』では足を馬に見立てたメタファーが援用されており、その漢字使用が滑稽だとか。また、三馬は『浮世風呂』のほかにも『浮世床』を発表しているが、「浮世」と、「風呂」、理髪処を表す「床」という言葉の組み合わせが滑稽であると評価した。

周作人は夏目漱石の『吾輩は猫である』のタイトルに含まれる、漢訳されない「ワガハイ」「デアル」にも目を向けており、概ねタイトルへの拘りの強さが窺われる。

ちなみに、滑稽本とは文化文政の時代に勃興した文学ジャンル。もちろん、西洋の影響を受けていない。一方(少なくとも1936年の)中国には日本の滑稽本に相当するものは存在しないと周作人は記している。そもそも日本を除く東洋の民族はそういったユーモアに乏しい。イギリス人ほどではないにせよ、日本人のユーモアのレベルはなかなかのものであるとも。こうして、滑稽本に見るユーモアこそが日本固有の文化であると位置づけた。

ユーモアと結びついた江戸時代の文学ジャンルは滑稽本に限定されない。例えば松尾芭蕉に代表される俳諧や、落語だってユーモアで溢れている。

古今の事を演述するのを演史家または落語家と称する。扇子を手に泣き笑い、歌い酔い、手を拡げ流し目を使い、いざり腰をくねり、女子の様をなし、百姓の口調を真似、声色と身振りをふんだんに繰出して世態人情の機微を穿ってみせる。その歇語(おち)は人を笑い転げさせずにはおかぬ。

(周作人著/木山英雄訳『日本文化を語る』)

滑稽本にせよ、俳諧にせよ、落語にせよ、これらの文学ジャンルのユーモアの根底にあるのが人情美だ。日本の『古事記』全体に漂う牧歌的な美しさは心情の流露によるものであり、和辻哲郎(わつじてつろう)の言葉を借りれば『古事記』はまさに芸術的傑作である。『古事記』に相当する中国の史書を見ても、芸術としての『古事記』には全く及ばず、とにかく感情を欠いている。対中感情が最悪な時に来日した周作人は世情の悪い所も含め痛感していただろうが、そういった心情が世の憎悪を増幅させる要因であることを踏まえたうえで、最終的に「人情美は日本文化の最大の長所である」という結論に至った。

浮世絵は東洋人の悲哀?

周作人が興味を持った日本文化のひとつに浮世絵があった。まさに王道である歌川広重の『東海道五十三次』や葛飾北斎の『富嶽三十六景』は眺めているだけで楽しい、そのような思いを綴っている。カラーの木版画もあるが、中国のものとはどこか違う。恐らくそういった部分にも惹かれたのだろう。

浮世絵と言えば北斎、そして北斎と言えば『富嶽三十六景』のイメージがあり、その本質は風景画にあると思いがちだが、実はそうではない。そもそも浮世絵の「浮世」という言葉は、中世の仏教観と長年続いた動乱の現実と連動した「憂世」に由来し、近世になって享楽的な町人が勝手に浮いて慰むという意味の「浮世」という意味で用いたことがきっかけで後者のニュアンスが際立つようになった。こうした経緯を踏まえ、浮世絵の本質は市井風俗の中でも遊郭や芝居町にあるとされている。

浮世絵と言えば、吉原遊廓を連想するように、両者は非常に密接な関係にある。画面は大変華やかで立派であり、色彩も艶やかに美しい。ところが、その中に常に一抹の暗影・陰翳がある。或いは東洋色と言えるかもしれない。中国の芸術や文学、乃至「道」を読んでも同じ印象を受けるし、浮世絵はもっとはっきりしている。

(蘇徳昌の論文「中国人の日本観-周作人」)

ドナルド・キーンが一見粗末に見えるもの、つまり表面的な特徴を抽出して日本的な美を表現したのとは対照的に、周作人は日本文化に内在するものに目を向けた。その結果、「日本の美は悲哀にある」という結論を下すとともに、「その悲哀は東洋に共通するものである」と付け加えた。

この「東洋人の悲哀」は永井荷風(ながいかふう)の「江戸芸術論」に触発されて得た答えであるが、人間関係や人間と自然との関係、生命の価値、人生の意義と向き合った結果、寂寞(せきばく)的かつ幽玄、悲惨で夢のように儚い心情が心の奥底に流れるさまを表す。

周作人が言う「東洋人の悲哀」は永井荷風の嗟嘆(さたん)に相当するが、両者は微妙にニュアンスが異なる。荷風が西洋と運命や境遇を異にすることを嗟嘆と捉えているのに対し、周作人はそのようなことは一種の運命共同体であるとしてむしろ積極的に肯定している。

王陽明が下僕と共に行斃れ三人を埋葬してやった時の弔辞-にある「吾ト爾ト猶ホ彼ノ如シ」といった言葉を借用して表現した彼一流の惨澹たる歴史観とそこからくる真暗な宿命論、または一種の冷徹な諷刺と冷笑が読みとれないことはない。それだけに「東洋人の悲哀」はかなり複雑で、屈折した心情がこめられているように感じられる。それでも生活背景に近似するところが多い以上、そこから出てきた芸術的表現を見れば、やはり身につまされる同感を禁ずることができないのであろう。

(劉岸偉著『東洋人の悲哀-周作人と日本』)

浮世絵に限らず、芭蕉の句に裏打ちされたわびさびを含め日本文化そのものがそうなのかもしれないが、根源的に辿り着く先はこの「東洋人の悲哀」ではないだろうか。

当時、日本研究を行っていた外国人にはチェンバレンやフェノロサがいたわけであるが、西洋人の東洋観というのはどうもロマンチックになりがちで、例えば金閣寺を見て満足したり、逆に失望したりしたとしても、そこに十分な理解はないと周作人は一蹴(いっしゅう)していた。ドナルド・キーンはチェンバレンやフェノロサよりも後の時代の人であるけれども、日本文化の本質を見極められていたかというと疑問符がつく。例えば司馬遼太郎との対談を見ても、広隆寺の弥勒菩薩はもとの塗りが全部剥げて、地肌しか見えないが、千年以上経っていて黒っぽくなっており、そこに面白さや美しさがあると表現しているが、その面白さや美しさとは根源的に何なのかという説明が見当たらない。全体的に肝心な部分を曖昧な言葉で濁してしまっているふしがあるような気がしてならないのだ。

ドナルド・キーンが属するアメリカと、日本の文化の違いというのは、ローコンテクストか、ハイコンテクストか、つまり思いをストレートに伝えるか、それとも基本的に言葉に出さずに空気を読んで意思疎通を図るかというところに拠る。これはどういうことなのかと言うと、表に出ない部分にこそ日本文化の本質があるというわけで。日本と西欧、相反する文化を語るのはお互い限界があるのかもしれない。

一方、周作人は日本文化の表面的な特徴ではなく、そこに内在するものに切り込むことで、西欧人にとって不可能であった日本研究の限界に挑んだ。その結果辿り着いたのが「東洋人の悲哀」だったのではないだろうか。

おわりに

キーンは海軍情報官として沖縄にて従軍した過去を有し、日本文化に纏わるネガティブな側面に直面することもあっただろう。キーンが戦後に来日した時期には、対日講和条約の発効により日本が主権を取り戻し、さらに日米安全保障条約の締結をもって日米間の文化交流が開始された。また、アメリカン・ドリームとやらが持て囃された時期ともちょうど重なる。つまり、戦前とはうってかわってアメリカ人およびその文化に対する日本の人々のイメージがポジティブなものへと変わりつつある時代にキーンは来日したのであり、周作人とは真逆の境遇にあった。

キーン自身、全体的に日本人および日本文化をポジティブに捉えており、どちらかと言うと日本賛美的な印象を受けるのに対し(それはそれでキーンのキャラが現れていると思うが)、周作人の記述には時折ネガティブなものも見受けられる。一方、「反語の名人」と称されただけあって、日本人および日本文化のメリットもデメリットも認めたうえで日本文化を受け入れ、その評価に反語の手法を取り入れた。その点、過度な賛美に走ることなく、日本文化に対する中立的な姿勢が強く現れているが、周作人なりの日本愛だったのかもしれない。

西洋と東洋という立場の違いに始まり、それぞれが置かれた境遇や、「反語の名人」と称された周作人のキャラなどが影響しているのだろうが、それらがドナルド・キーンと周作人、双方の日本観に反映された。少なくとも筆者はそう思うのだ。

(参考文献)

『日本文化を語る』周作人著/木山英雄訳 筑摩書房 1973年

『日本人と日本文化』司馬遼太郎、ドナルド・キーン 中公新書 1972年

『東洋人の悲哀-周作人と日本』劉岸偉 河出書房新社 1991年

『周作人-「対日協力」の顛末』木山英雄 岩波書店 2004年

『周作人伝-ある知日派文人の精神史』劉岸偉 ミネルヴァ書房 2011年

「中国人の日本観-周作人」蘇徳昌『総合研究所所報11』奈良大学 2003年