正岡子規と聞いてどのようなイメージを思い浮かべるだろうか。

肖像画が横顔な人、「野球」という名前を生み出した人、病弱であり、晩年は病気と闘った人などなど。子規に対して抱くイメージは人それぞれであろう。何となく漠然としたイメージはあるものの、歌人として生涯を通じて残した功績については知らない人が多いのではないだろうか。

ちなみに歌人としては、明治時代に「写生」という美術概念をもって俳句革新に臨むという功績を成し遂げており、国語史には欠かせない人物である。

「革新」というと、古い伝統やしたきりを破って、新たな次元に根差すというようなことを考えるかもしれない。

幕末生まれの子規は当時人気のあった俳諧を思い慕っていた。ところが、そこに革新を起こしたのだ。その理由やいかに……。

正岡子規の武勇伝

正岡子規は慶応3(1867)年10月、伊予国温泉郡藤原新町(現在の愛媛県松山市花園町)で産声を上げた。近代国家の幕開けとなる明治維新の1年前のことである。

本名は常規(つねのり)。幼少期は処之助(ところのすけ)と呼ばれ、後に升(のぼる)に改めた。多くの人々に馴染みの子規へと変更したのは、東京帝国大学(現在の東京大学)の文科大学哲学科に入学する1年前の明治22(1889)年である。

以下、そんな子規の近代俳句の確立に影響を与えた人物に着目しつつ、その武勇伝をいくつか紹介する。

①少年時代に北斎の絵を真似して描き上げる

少年時代には葛飾北斎に惹かれ、『画道独稽古』を模写したと伝えられている。この時に東洋の絵画手法がどのようなものであるのかを学んだのであろう。明治23(1890)年、20歳を過ぎた時に訪れた上野の美術展覧会では北斎の肉筆の浮世絵である『西瓜図』を高く評価しており、北斎の一ファンであったものと思われる。

子規といえば、「急須」と「窮す」を掛けた「新年や昔より窮す猶窮す」をはじめ、ダジャレを含んだ俳句も少なくない。『北斎漫画』を見ても分かるように、北斎は実にユーモアに満ちたお方だったようで、そんな北斎の影響を受けて、子規の遊び心が培われたのだろう。

子規の本名は正岡升(のぼる)。野球を生涯愛し、「ベースボール」を「野球」と訳したことでも知られるが、本名を捩(もじ)って「のぼーる→野(の)+球(ボール)」から野球という言葉が生まれたという説も。これはあくまでも説であって、「野球」という言葉の生みの親であるかどうかは定かではないが、その説が本当であれば、北斎譲りの? ユーモアが窺(うかが)われるようだ。

子規の俳句革新のカギを握る「写生」。完全に西洋のものではなくて元々は東洋画論に特有の言葉である。宋代では生態と生気を写し取った花鳥画を写生と言った。そういった部分は北斎の絵画から学んだのだろう。

ただ、宋代の絵画には写実主義と理想主義という二面性があった。前者が画院の専門画家のための理念であったのに対し、文人や僧侶が後者の立場をとった。一方、子規は文人中の詩人でありながら写実主義の立場をとっている。そもそも子規の言う「写生」は、西洋画家の中村不折(なかむらふせつ)や下村為山(しもむらいざん)、浅井忠(あさいちゅう)のみならず、黒田清輝(くろだせいき)ら洋画新派との直接的ないし間接的な接点を内包している。以上のような接点を経て独自に生み出された結果が子規の「写生」であり、宋代の写生とは基本的には別物と見てよいだろう。

北斎と子規との共通点はこんなところにも

ただ、北斎の影響は俳句のみにとどまらなかった。北斎といえば、ペンネームや住む場所をたびたび変えたことでも知られる。

葛飾北斎、93回の引っ越し・ペンネーム30回変更の謎を解け!答えは…幕府による●●だった!?

一方、子規もまた俳人としての活動に専念するにあたり雅号を何度も変更していたのだ。その数は現在確認されているものだけでも70を超えている。以下、子規が生涯使用した雅号の一部である。

子規子、正岡子規子、正岡台南、俳狐道人、莞爾先生、獺祭魚子、香雲迂史、香雲山人、日狐狸子、盗花葊子規、桜庭、緩寛人、老櫻漁史、老桜主人、老桜漁夫、暮野、野流、フナ、皿山、卯の花舎、浮世子

ちなみに、子規は訓で「ほととぎす」と読ませたが、鳴き声がどことなく苦しそうであり、また泣く時に喉が赤く見えるほととぎすのさまを類推し、「啼(な)いて血を吐くほととぎす」の意味が込められている。明治時代にベストセラーとなった小説家・徳富蘆花(とくとみろか)の作品『不如帰(ほととぎす)』では、川島浪子は結核を理由に離婚を言い渡され、夫を慕いながら死んでいくという家庭悲劇を描いている。「子規」の命名は、その作品における浪子と自分自身の境遇を重ね合わせた結果ではないだろうか。

続いて、注視すべきは子規が約35年という短い生涯の中で行った引っ越しの数だ。まず、子規は愛媛県松山市花園町にあった自宅にて誕生。花園町通りにある子規誕生地跡には「正岡子規誕生邸址」の文字が刻まれた石碑が建っている。

あちこち旅しながら詠み上げる俳人と聞いて脳裏に思い浮かぶのが、『おくのほそ道』の著者である松尾芭蕉ではないだろうか。実は子規もまた芭蕉に負けず、生粋の散歩好きであったと言われている。

子規を、本来的には「歩く人」だと述べたのは、子規と同郷の小説家、大江健三郎です。大江は子規を、「この世界に向けて、歩きながら能動的な関係を結ぼうとする人間」であったと規定しています。(中略)ただ私は、病床に臥してからの子規もまた歩く人であったろうと思うのです。歩くということの認識論的な意味を考えてみると、まず視点の移動ということが挙げられます。このことは非常に重要な問題です。ものごとを固定された視点から一面的にみるのではなく、さまざまな角度から見つめ直すということは、二十世紀の相対的なものの見方の基底を形成する認識の態度であるといえましょう。

埼玉県出身の俳人・秋尾敏のホームページより

芭蕉と同様、日本放浪の旅にも出ており、明治26(1893)年の夏には旅の全工程を記録した『はて知らずの記』を発表。その旅の記録は、子規が近代俳句を宣言した『獺祭書屋俳話(だっさいしょおくはいわ)』に収められた。

大学進学に伴う上京、従軍記者としての赴任、夏目漱石らとの愚陀仏庵(ぐだぶつあん)と呼ばれる下宿先での生活などもあり、子規は生涯を通じて行った引っ越しの回数は合計15回。その間、闘病生活を送っていたことを踏まえると、かなりの回数ではないだろうか。散歩好きが高じて、引っ越し先をたびたび変えていたのかもしれない。

ちなみに、90近くまで生きた北斎が生涯に行った引っ越しの数は93回。もし仮に子規が北斎と同じ年齢まで生きていたとしたら、北斎には及ばないにせよ、相当な数に達していたはずだ。

②6歳頃から漢詩に親しむ

子規が詠む俳句を見ると、中国盛唐期の詩人である王維(おうい)などの漢詩の影響が垣間見られるが、そんな子規は学問欲が旺盛で、6歳頃から漢詩にも親しんだ。幼いながら学問に夢中になった背景には、母方の祖父である大原観山(おおはらかんざん)の存在が大きかったようだ。

観山は伊予松山藩の藩校である明教館の教授を務めていた歌原松陽(うたはらしょうよう)の娘婿となり、幕末の重要人物の教育にも貢献した私塾での学びを経て、明教館の教授に昇進。そんな漢学のエキスパートのもとで子規は漢詩の素質を高めていった。

明治に入り西洋化が進められるなかで、観山が赴任していた明教館では学科の再編に伴い、洋学や数学の教師を増員。観山のような漢学の老教授陣は一斉に退官した。本来天下国家を運営する人の学問である漢学の役割が洋学にとって代わられたことで、漢学が詩文に引きこもり、現実から逃避している現状を憂いた観山。そもそも伊予松山藩は江戸幕府の親藩であり、第14代藩主の松平定昭(まつだいらさだあき)は新政府軍から朝敵と看做され、追討令を受けるなど、かつてない難局に直面していた。新政府軍の土佐藩や長州藩の兵士が迫りくるなかで、観山は政治にも参加し、新政府軍の攻撃からなんとか守り抜いた。

子規は大学中退後、新聞社に入り、『小日本』の創刊に携わるとともに、日清戦争の従軍記者として中国に赴任したわけであるが、新聞社を就職先に選んだ背景には祖父の政治思想の影響が強く影響していたのかもしれない。

国木田独歩に正岡子規も!日清戦争の従軍記者が芸術界オールスターズだった

子規が祖父の影響を受けていたこと、従軍記者としての中国への赴任にはドクターストップがかけられていたことを踏まえると、子規の記者への思いは相当なものであったはずだ。

漱石との交流で漢詩の腕が上達

子規は明治28(1895)年5月、日清戦争の取材の帰りに船の中で喀血。神戸病院での入院、さらに須磨保養院での療養を経て、故郷・松山に戻ることとなった。友人であった漱石の勧めもあり、愚陀仏庵に身を寄せ、漱石と共同生活を送った。

愚陀仏庵での生活はたった52日間であったが、地元の俳句会のメンバーと一緒に句を詠み上げ、時には松山近郊を散策しつつ楽しいひとときを過ごした。ちなみに、愚陀仏庵に集った俳句仲間たちと一緒に作った句については、明治28(1895)年に刊行された『散策集』に収められている。

幼い頃から漢詩に興味を示していた子規であったが、お世辞にもその腕は優れたものであるとは言えなかった。友人の漱石もまた近代文学の成立をめぐる重要人物であるとともに、漢詩人であった。ところが、漱石に比べると、子規の漢詩は全体的に整っているとは言えず、どこか見劣りするものがあった。

幼い頃から漢詩に親しんでいたとはいえ、子規が本格的に漢詩の創作を始めたのは明治13(1880)年、14歳の時であった。松山中学(現在の愛媛県立松山東高等学校)に在籍中の3年間で作った漢詩の数は、漱石が生涯をかけて作った数を上回っており、その点を踏まえても子規がいかに漢詩に傾倒していたかが分かる。主に律詩、絶句を中心に作っていたわけであるが、河東碧梧桐(かわひがしへきごとう)の父に当たる河東静渓(かわひがしせいけい)による指導もあり、その詩作の完成度は非常に高いものであった。

ところが、松山中学を卒業した明治16(1883)年、近体詩のほか、古体詩の創作を試みたことが影響し、格律(※字数・句数・押韻・対句といった形式や韻律を指す)の乱れが目立つようになった。そんな子規に転機をもたらしたのが漱石であった。明治22(1889)年以降、子規は漱石との交友を深めていった。

子規が漢詩を文学として看做したのとは対照的に、漱石は文学としての漢詩を否定した。両者の価値観の違いは多少あれど、漱石との出会いは子規にとってプラスとなった。子規にとって漱石は友人であると同時に良きライバルでもあった。互いに切磋琢磨し合う関係のなかで、子規の漢詩の腕は見る見るうちに上達。漱石は「僕のは整はんが彼のは整つて居る」と子規の漢詩を評価しているが、子規との交流が始まった後の明治24(1891)年頃に漏らした言葉と見られる。子規にとって漱石の影響は大きかったようだ。そして、漢詩で得たその経験は本業である俳句の作風にも反映された。

▼おすすめ小説

ノボさん(上) 小説 正岡子規と夏目漱石 (講談社文庫)

③亡くなる2日前まで筆を執り続け、34歳にして短い生涯を終える

明治27(1894)年、27歳の時に子規は故郷・松山を発ち、東京・根岸の地に移住。母や妹を故郷・松山から呼び寄せ、生活を共にした。

22歳の時に大量に喀血し、結核と診断された子規。年を追うごとに病状は悪化し、ついには結核菌が骨組織を蝕んでいく脊椎カリエスと診断された。29歳から34歳で亡くなるまでの7年間は根岸にある自宅での臥床生活が余儀なくされた。ほぼ寝たきり状態であるなか、6畳1間の部屋から見える風景を客観視し、闘病への思いを綴ったのが『病臥六尺(びょうしょうろくしゃく)』をはじめとする随筆作品である。

子規は病と闘いつつも、持ち前のユーモアを失うことはなかった。句会や歌会をたびたび実施するなど、文学活動に精力的に取り組んだ。また、亡くなる2日まで筆を執り、その思いを綴り続けた。そして、家族をはじめ、高浜虚子(たかはまきょし)、河東碧梧桐(かわひがしへきごとう)、伊藤佐千夫(いとうさちお)らに看取られながら、明治35(1902)年9月19日、34歳という若さで生涯を閉じた。

正岡子規の「もののあわれ」はいかにして生まれたか?

漢詩や北斎、漱石らとの出会いを糧に、近代俳句の確立に向け着実に歩んでいった子規。ここからは旧派の俳句観に対してどう差異化し、独自の「もののあわれ」を見出したのか、その真相に迫っていく。

俳句をアナログ版ツイッターに?松尾芭蕉に触発されて俳句の革新へ

子規の俳句革新においてカギを握るひとりが、江戸時代に町人文化の嗜みとして俳諧を生み出した松尾芭蕉だ。

すでに述べた子規にとっての全国放浪の旅とは、芭蕉の足跡を追う旅でもあった。なぜそのような旅に出たのかと言うと、散歩好きであったというだけでなく、もうひとつ重要なワケがあった。

その全国放浪の旅のきっかけを与えたのがイギリスの哲学者、ハーバート・スペンサーが著した『文体論』との出会いであった。スペンサーは芭蕉の「古池や~」の句を例に挙げ、「物事の全体ではなく、一部を提示することによって全体像を浮かび上がらせ、伝えたい内容や作者自身の心の動きを直接的に明示することなく伝えることこそが優れた詩文の表現法である」として俳句の真髄を見出した。

それに対し、自身が体得した心理学の知識とスペンサーの言説との間に矛盾を感じた子規。自身の随筆『筆まかせ』の中で「芭蕉の句は深遠かつ高遠な含意を有しており、凡人の注釈では解釈するに及ばない」としてスペンサーの言説を否定。芭蕉に対する敬意が前提のうえでの批判であったわけであるが、さらに明治22(1889)年に発表した論文『詩歌の起原及び變遷(へんせん)』では、

今の歌人も亦太古の純粹無味の歌を以て無上の善き者と思へるこそいとも愚の至りなれ。これに比べなば俳句の方字数少なけれども意味深くして遥かに面白し。

と述べ、「三十一字の歌よりも短い十七字の句に面白みがある」という持論を展開した。こうして、「古池や~」の句を出発点に、スペンサーの言説を参照しつつ、十七字という詩型の短さがもたらす効用こそが俳句の真髄であると結論づけることで、近代俳句の創始者としての立ち位置を明確にした。

以上、子規にとって俳諧の師匠である芭蕉を追い求める旅は自分探しの旅でもあった。そして、その模索の末に辿り着いたのが伝統に囚われない新スタイルの俳句の確立であったというわけだ。

話は逸れるが、今や現代人にとって必須のコミュニケーションツールと化したツイッター。そのプラットフォーム上では140字以内で意見を述べなければならないという制約があり、とにかく思いを端的に纏める能力が問われている。子規が提示した俳句の本質は、ブログに代わるメディアとしてミニマリスト化された現代のツイッターのコンセプトと重なる。よって、子規にとっての俳句とはいわゆる“アナログ版のツイッター”ではないだろうか。

旧派の三森幹雄を一蹴し、近代俳句を提唱

国文学者の間では、子規は停滞する俳句界を「月並・旧派」と一喝し、「写生」という西洋に裏打ちされた新たな概念をもって俳句革新を断行した人として考えられている。子規は自身の俳句観について纏め上げた『俳諧大要』で「月並」についてこう記している。

天保以後の句は概ね卑俗陳腐にして見るに堪へず。称して月並調といふ。

そして、「月並・旧派」に代表される人物が三森幹雄(みもりみきお)という磐梯国(現在の福島県)出身の俳人である。そんな三森幹雄とはどんな方であったのだろうか。

後に江戸へ出奔して西馬という宗匠の弟子になり、俳諧修行に励むうち名を知られはじめた。当時、歌舞伎役者の人気番付などに倣って俳諧宗匠番付も多数刷られたが、幕末から明治初期にかけて幹雄の格付が少しずつ上がっており、俳諧師として着実に力を伸ばしていたことがうかがえる。

青木亮人『その眼、俳人につき:正岡子規、高浜虚子から平成まで』

江戸幕府とは全く異なる国家体制の樹立が明治政府により企てられるなか、従来の藩や身分を超えた「国民・国家」という概念を浸透させることが最優先課題とされた。そのような状況下において、民衆の間で定評な歌舞伎役者や講談師、俳諧師などが教導職に任命。明治政府下で活躍したひとりが、「俳諧教導職」と呼ばれる官職に就いた三森幹雄であった。

俳諧とは余情を通じて国民を諫め、人倫の道へと導く文芸であり、それを体現したのが芭蕉であると考えた幹雄。芭蕉を「祖神」と崇め、国民にとってタメになる教訓が込められているとしてその作品性を高く絶賛。さらに、明倫講社と呼ばれる俳諧結社を設立し、各種俳誌を刊行するなかで、明治20年代には多くの結社会員を擁するほどに規模を拡大していった。

そのような世情に反旗を翻したのが子規であった。幹雄をはじめとする旧派は明治政府への忖度のために、意図的に俳句を歪曲し、俳句が持つ文学性を喪失させたと指摘。こうして、旧派への反発が子規の俳句革新の思いを強めることとなった。

何より芭蕉が文学者ではなく、神と崇められたこと、それに伴い俳句が生活に役立つ知恵袋と同義的に位置づけられたことが許せなかったようだ。江戸後期には懸賞俳諧や懸金俳諧といったスタイルも登場したが、金銭的思惑に目が眩み、堕落していく江戸俳諧そのものに憤りを感じていたのかもしれない。そこで自身の俳句革新では、

俳句は文学の一部なり。文学は美術の一部なり。故に美の標準は文字の標準なり。文学の標準は俳句の標準なり。即ち絵画も彫刻も音楽も演劇も詩歌小説も皆同一の標準を以て論評し得べし。

井上泰至『正岡子規:俳句あり則ち日本文学あり』

という見解をもって、俳句を文学の一ジャンルと捉え直すことに意義を見出した。

東京の子規派が著名な俳諧宗匠に対し「旧派」として公に否定し始め、新時代の俳句を模索していた頃、子規の友人であり、松山の海南新聞社に勤める柳原極堂(やなぎはらきょくどう)は『ほとゝぎす』の刊行を決意。明治30(1897)年1月に創刊号を発刊し、以後毎月刊行した。松山以外のファンも着実に増やしていったが、1年半が過ぎた頃からは新聞編集や政治運動にも傾倒していたこともあり、極堂の俳句熱は冷めていった。

子規は『ほとゝぎす』を自派唯一の俳誌としていただけに動揺を示した。廃刊はなんとしてでも避けたい。でも、俳誌経営を引き受ける人がいない。そんな状況のなか、『ほとゝぎす』を譲り受けたいと表明したのが高浜虚子であった。子規の死後、虚子は俳句革新運動の担い手のひとりとして、子規の俳句への思いを受け継ぎつつ、独自の写生観を打ち出した。

美と死を結びつけ、日本人の死生観を表現

子規が亡くなる直前まで書き続けた作品に『病臥六尺』や『墨汁一滴』、『仰臥漫録(ぎょうがまんろく)』があるが、ここで特筆すべきは庭の植物に目をやる子規の視点であろうか。ちなみに、子規は大学予備校時代に数々の美術理論を物色しており、「写生」の根本にある「天然の景色を詠み込む」という手法はその時に体得したものと思われる。ちなみに、元々美術用語であった用語を文学の領域にも適用させたことは文豪としての子規の功績のひとつに数えられる。

子規が最期に残した作品において最大のテーマは死生観。つまり人生のエンディングをどう捉えるかにあり、死というものが実に何なのか、その現象に対して主観と客観という2つの見方から究極的な答えを導き出したのが『病臥六尺』をはじめとする作品だったというわけだ。

死というのは、人間にとって身近な出来事でありながら、その本質を問うのは実に難しいものだ。実際、子規も『病臥六尺』において何度も問い続ける文体をとっている限り、ひとつの考えに落ち着いていないふしがある。

死期が近づくにつれて病魔が身体のさまざまな部位に入り込み、身体を思うように動かせなくなった子規。もし主観的な思いをただ綴るのみで終わっていたとしたら、『病臥六尺』などに描写されるエンディングは全体的に暗いものとなっていただろう。

そこに客観的な視点が追加されたことで、理性と感情の間で往復しつつ、結果的に有限の生命を持つ人間の個別性と、無限の生命としての自然の普遍性とが見事に調和。それが「美」という形で昇華された。

子規は「歌は感情を述べるものであり、理屈ではない」としており、歌における「もののあわれ」に関しては本居宣長に通ずるものがある。一方、散文という形式において死生観を最大のテーマに理性と感情の狭間で彷徨った結果が上記の「美」であった。

例えば日本を代表する文学のひとつである『伊勢物語』に見る「死=別れ」は悲しみという感情に重きを置いた死生観から来ているが、そこに「美」は内包されていない。それが日本の古典文学に見る死生観と、子規の死生観との決定的な違いであろう。つまり、日本文化の原点に還り、中世以降失われかけていた日本人にとっての死の在り方を取り戻したのが子規であったのだ。

子規の死生観と結びついた調和と美は、日本の原点において人間と自然とが交わるなかで見出された日本古来の美そのものであった。古今東西の作品への関心、歌に限定されない文学ジャンル全般への傾倒、旧派との対立、極めつけは客観化された視点をもって、遠回りをしてやっと日本文化の真骨頂に辿り着いた子規。そこには歌人ではなく、文豪・子規の姿があった。子規が究極的に得たその心象は、本居宣長とは全く別の視座から見出された本当の意味での「もののあわれ」ではないだろうか。

(主要参考文献)

『正岡子規:俳句あり則ち日本文学あり』井上泰至 ミネルヴァ書房

『その眼、俳人につき:正岡子規、高浜虚子から平成まで』青木亮人 邑書林 2013年

『初期随筆/子規全集:第10巻』正岡子規 講談社

「正岡子規の漢詩世界-格律の角度からの正岡子規の漢詩における分析及び夏目漱石の漢詩創作との比較研究-」周晨亮 『日本比較文学会誌第49巻』2007年

「正岡子規の時間意識-〈美〉と死生観の構造」沼田真里『新居浜工業高等専門学校紀要56』2020年

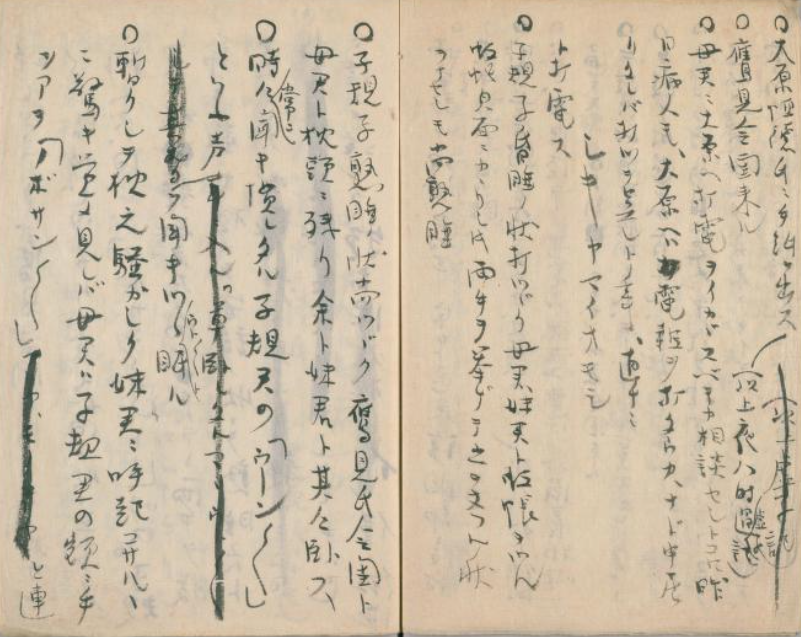

※アイキャッチは『明治文学研究. 第2巻 正岡子規』 国立国会図書館より