学生時代、こんな教師はいなかっただろうか。

まず、まるで「教科書がお友達」であるかのように、教科書と会話しているような教師。例えば文法書を挙げるとしよう。英語にせよ、古典にせよ、小難しい内容がつらつらと書かれている。それを分かりやすく解説できるかどうかで、教師の力量が試されるわけであるが……。

筆者の学生時代を振り返ってみても、思い当たる教師は少なからずいた。教科書に釘づけになり、ただひたすら黒板に向かって喋るタイプなどなど。そのような状況では、無論生徒側の関心を得られるはずもなく……。評判は極めて最悪であった。

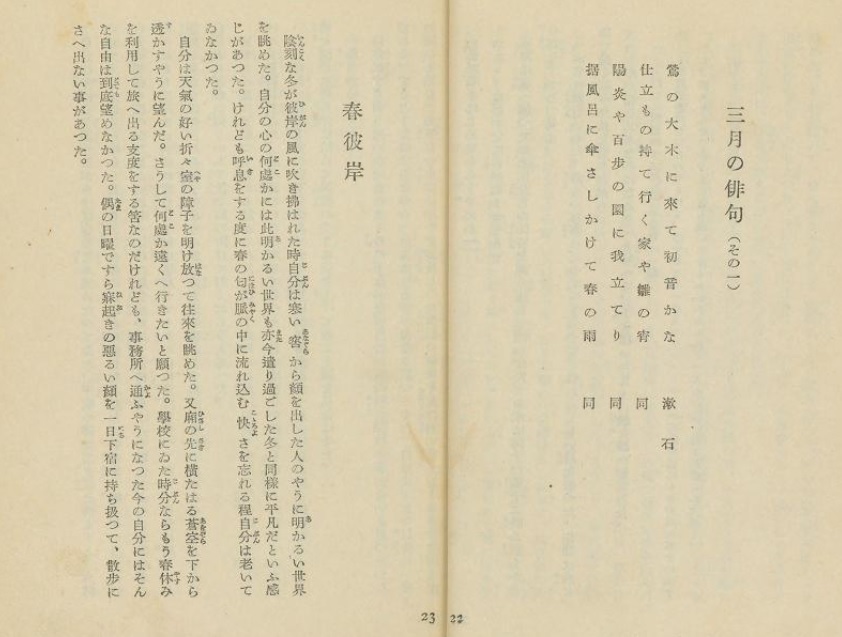

英語の授業のなかでも、分厚い参考書を片手に繰り広げられる文法の授業は非常に退屈なものだ。(とはいえ、かくいう自分は結構楽しんでいた部類なのだが)。が、かの夏目漱石の授業は違っていた。

確かに漱石自身、明治39(1906)年に『文学論』なるものを発表しており、そこでは小難しい独自の文法理論を展開している。

少なくとも漱石の英語の授業は睡魔が襲ってくるような退屈なものではなかった。それどころか、教え子たちによる評判は非常に良いものであったのだ。きっと現代の私たちも「明治時代にタイムスリップするなら……漱石の英語の授業を受けてみたい」と誰しも思うに違いない。

では、なぜ漱石は英語の教師として生徒たちから好かれていたのだろうか。

漱石自身も学生時代、英語で躓いてしまっていたようで、だからこそ英語に苦手意識を持つ生徒の視点を持てたということは一理あるだろう。

ここで、もうひとつカギを握るのが漱石のユーモア力だ。

夏目漱石の作品は笑いで溢れていた!?

一言にユーモアと言っても、基本的に個々人の性格が反映されるため、その定義は一様ではない。では、漱石のユーモアとはどのようなものだったのだろうか。ここで例として、彼の代表作である『坊っちゃん』を挙げるとしよう。

『坊っちゃん』には、笑いに関係する表現がかなりある。「おかしい」が「可笑しい」と表記されている例もあるし、「にやにや」という擬態語や、「人を笑う」「人に笑われる」という表現もある。登場人物もよく笑うが、その笑い声の叙述には、かなりの漱石の意図的な表記がふくまれると考えられる。

(成田徹男の論文「夏目漱石『坊っちゃん』の文字表記と語種-カタカナの使い方をめぐって-その2」より)

『坊っちゃん』ひとつとっても、漱石は笑いに関する表現にかなりの拘りを示しているのが分かる。もちろん、『坊っちゃん』に限らず、漱石が手がけた他作品においても類似のことが言えるのだが……。

ここで、「アハハ」「ホホホ」「エへへ」という現代の私たちに馴染みの笑いのオノマトペを考えるとしよう。それぞれの言葉に対してこんなイメージはないだろうか。

「アハハ」=大きく口を開けて笑う時に発する言葉。

「ホホホ」=得意になって高笑いする時に発する言葉。

「エへへ」=心の内を隠して取り繕おうとする時の笑い声。照れ笑いや都合の悪いことをごまかす作り笑いを表す。

『坊っちゃん』の中では、「アハハハ」は山嵐専用の言葉、「エへへへ」は野だいこの言葉、「ホホホホ」は赤シャツの言葉といったように、その人物の性格描写と関連させるという配慮がなされている。

ちなみに、山嵐とは曲がったことが大嫌いな坊っちゃんにとっての良い理解者。体格が良く、頑固で正義感が強い。赤シャツと野だいこは坊っちゃんたちをこらしめたいと企んでおり、常に悪役に徹している。

それぞれのキャラの性格がオノマトペが表す言葉の意味に呼応しているのが、なんとなくお分かりいただけるであろう。その意味で、現代の用法の定着へと繋がる流れを作ったのが漱石であるのは間違いないだろう。

笑いは笑いでも江戸時代の洒落本や滑稽本とは違う

例えば漱石の『坊っちゃん』とは愛媛県尋常中学校(現在の愛媛県立松山東高等学校)での自身の経験を交えつつ、学校の周りで起きた出来事をコミカルに描いた単なる小説ではない。その点、同じくユーモアを扱った江戸時代に流行した洒落本や滑稽本と比べれば、随分と違和感がある。

小説と言っても、主人公の坊っちゃんを語りに据えた社会評論小説に近いものなのかもしれない。それは『坊っちゃん』に限らず、漱石が手がけた作品全般に対して言えること。とにかく主人公を語りに据え、社会を風刺するという、洒落本や滑稽本の世界では見られない独特の笑いの手法がとられている。

当時、ユーモアに関して「イギリス人の右に出る者はいない」とも考えられていた。風刺や皮肉といったイギリスで好まれる笑いを積極的に取り入れたのが、英文学をトコトン究めた漱石であったのだ。

「西のメレディス(※)、東の漱石」と言われるほど、自身の笑いをモノにした漱石。

そもそも漱石のユーモアとはどのようなもので、どのような経緯で培われたのだろうか。

※ジョージ・メレディスは19世紀イギリスの小説家。一味ユニークな作風を確立し、日本国内の作家では漱石に最も多大な影響を与えたとされる。

夏目漱石の生い立ち

漱石といえば、生涯にわたり神経衰弱に苛まれてきた人として有名だ。どうやらこの神経衰弱が自身のユーモアの成立のカギを握っているようだ。

自身の生まれながらの数奇な運命から自虐キャラに

そんな漱石は慶応3(1867)年2月9日、江戸牛込馬場下横町(現在の新宿区喜久井町)で生まれた。本名は夏目金之助(なつめきんのすけ)。漱石の母は41歳にして当時としては珍しい高齢出産に挑んでおり、「この年で出産するのは面目ない」というようなことを何度も言っていたと記されている。また、漱石が誕生した翌年には江戸が崩壊。数代続いた名主である夏目家も没落しつつあった。こうして、漱石は生まれながらにして数奇な運命を辿っていたのだ。

見方を変えれば、この世に生を受けた時から、小説家「夏目漱石」という地位の確立に繋がる礎が形成されていた。漱石にとって決して不遇な運命ではなく、後に自虐キャラとして自身の作品の中で活きるわけである。

帝国大学時代に語学で躓き、自虐キャラ炸裂!?

漱石は明治23(1890)年、帝国大学文科大学(現在の東京大学文学部)の英文科に入学。明治21(1888)年に入学した第一高等中学校本科一部(文科)(現在の東京大学教養学部)でも英文学を専攻していたため、ごく自然な流れであったと言える。

ただし、英文科は明治20(1887)年に発足したばかりで、漱石が入学した年は漱石ただひとりであった。ちなみに、英文学科が発足した年の入学者はゼロ。翌年の明治21(1888)年には日本における英文学士第1号である立花政樹(たちばなまさき)が入学。その翌年の明治22(1889)年も入学者ゼロであった。

ペリーが来航してからは英米の宣教師や外交官、ジャーナリストらの手によって英語の教科書が続々生み出され、庶民の間でも英語学習熱が高まっていった。明治時代に入ってからも依然として英語ブームは続き、明治10年代以降は『Chrysanthemum』や『国民英学新誌』、『Kobe Herald』、『The Tokyo Spectator』、『中外英字新聞研究録』などの英語雑誌が相次いで創刊され、出版業界においても目覚ましい動きがあった。つまり、漱石が英文学科に入学した当時、日本国内は英語学習ブームの真っ只中であったのだ。

当初は漢学者ないし漢詩人を目指していた漱石。年齢を重ねるにつれて、文明開化を目にするにつけ、

巷で話題の英語とはどんなものなんだろう。

そんな思いが頭をよぎったことだろう。やがて同じ外国語をルーツにする言葉でも英学への関心が高まり、紆余曲折を経て(※)、最終的に文明開化に相応しいのは漢学ではなく英学であるとして、英文科への入学を決意するに至った。

※予備校予科に在籍中、建築科こそが文明開化の学問に相応しいと考え、その道を志すことを選んでいた。その後、哲学科志望の学友である米山保三郎(よねやまやすさぶろう)の助言に従い、英文科志望に転じたという経緯がある。

漱石といえば、二百種を超える漢詩を残しており、日本国内でも指折りの漢詩人と言っても過言ではない。漢詩に触れる感覚で未知の言語である英語に太刀打ちすれば十分いけると思っていたに違いない。しかし、その予想は甘かった。さすがの漱石も英語はもちろんのこと、ラテン語、ドイツ語、フランス語で躓き苦労したそうだ。

とはいえ、日本の学歴最高峰である帝国大学文科大学の英文学科に入学しており、しかも厳しい入学審査をクリアしている。厳しいジェームズ・メイン・ディクソン教授の授業ではスペルミスや文法の誤りのための減点で合格点ギリギリの学生が多いなか、漱石は常に高得点をキープ。また、大学時代にはあの『方丈記』の英訳にも手がけている。そもそも漱石の英語のレベルが極めて高かったことは、一高時代に英語教師のジェイムズ・マードックに提出した現存する試験やレポートを見ても明らかだ。

『文学論』の序文には、語学で躓いたとする旨が確かに記されている。語学が苦手と言っても、現代の私たちの多くが考えるレベルではなかったのは確か。いわゆる自虐キャラを生み出すためのひとつの策だったのではないだろうか。

不安からの解放を求めて、松山、熊本、そして海を越えイギリスへ

文学士の称号を戴き、無事に帝国大学を卒業した漱石は、英文学に欺かれたという思いを抱きつつ、彼にとっての人生の分岐点と言っても過言ではない愛媛・松山の地へと赴く。愛媛県尋常中学校(現在の愛媛県立松山東高等学校)での1年ほどの赴任を経て、その後はさらに西の熊本へ。第五高等学校(現在の熊本大学)の英語教師の職に就いた。英語に対する不安の念を解きたいという思いからの松山や熊本での赴任だったわけであるが、残念ながらその不安から解放されることはなかった。

文部省から2年間の英国留学を命じられた漱石は、

遥々ロンドンへ赴けば、きっと不安の念を解くことができるだろう。

そんな一抹の希望を託しつつ、34歳の時、ロンドンへと旅立った。

ユーモアの本場・イギリスで笑いのセンスを磨く

漱石は帝国大学卒業後、引き続き大学院に入り、研究を行っていた。大学院では研究テーマとして「英国小説一般」という題目を掲げたものの、一高時代から専ら関心を寄せていたのは英文学ではなく、英語であった。お雇いの外国人教師に対してあまり良い言葉を残していなかった漱石も、マードックには敬愛の気持ちを示していた。マードック自身、英語を学ぶという姿勢を貫いており、その点漱石に通じるものがあったためだ。

そして、留学先のロンドンは語学を究めるにはうってつけの場所であった。漱石はロンドン大学のユニバーシティ・カレッジでは中世英文学の権威であるウィリアム・パトロン・ケア教授の講義を聴講。さらに、ケア教授の紹介により、シェイクスピア学者として知られるウィリアム・ジェイムズ・クレイグのもとで週1回指導を受けた。

シェイクスピアといえば、そのロマンス喜劇はユーモアのセンスで溢れていることで知られる。ユーモアの先進国であると同時に文明が進んだイギリスで文章術としてのユーモアを究め、小説家「夏目漱石」の誕生に繋がる流れを生み出した。

ロンドンから帰国した漱石は東京帝国大学講師などを経て、明治38(1905)年、『吾輩は猫である』で作家デビュー。その後、『東京朝日新聞』(朝日新聞東京本社版の前身)の専属作家として、『三四郎』や『それから』、『虞美人草(ぐびじんそう)』など、後世に残る作品を次々と発表した。

夏目漱石のユーモアの本質とは?

漱石は悪く言えば、皮肉屋なのかもしれない。

皮肉屋というと、誰しも冷酷であるという印象を受けがちだ。

ところが、そういう意味では漱石は私たちがイメージするような皮肉屋ではない。

夏目漱石のユーモアの基本は風刺

まず、漱石の言うところの文章とは「単にひとつひとつの単語が連なった総体」を指さない。最も重要なのは、「どの言葉をどう配列すればいいか?」であると考えたのだ。膨大な量の書物に読みふけり、時には自身の生い立ちや経験を振り返りながら辿り着いたのが、社会を俯瞰し、未来志向の眼差しが込められたメッセージを発するというシェイクスピアに倣った手法であった。「アハハ」は山嵐専用の言葉といったように、物語に登場するそれぞれのキャラと、発する言葉を呼応させるということを見事に成し遂げたのも、留学先のイギリスで得た経験に拠るところが大きいだろう。

漱石にとってユーモアとは、単にレトリックの問題ではなかった。「文章の中にどのような未来志向のメッセージを込められるかどうか?」が最も重要であると考えた漱石がとったのは、「坊っちゃん、山嵐vs赤シャツ、野だいこ」間で繰り広げられる対立を戊辰戦争になぞらえ、薩長政府のもとで推し進められる近代化に対して、未来の視点から批判するという精巧で風刺的な表現手法であった。

社会の構成員である国民を蔑(ないがし)ろにし、近代化という名目で進めていく日本政府主導の外的な改革は漱石にとって耐え難い側面があったようだ。

夏目漱石のユーモアは自虐キャラも肝!

漱石は幼少期から精神的に心穏やかに過ごせる状態ではなく、メンタル不調に陥りがちであった。帝国大学での苦労があり、愛媛や熊本、遥々イギリスに居を移せば症状も和らぐだろうという見込みも見事に外れ、異国の地での不愉快な生活を強いられた結果、ついには持病の神経衰弱が悪化した。

しかし、漱石はその状況を決して恨んでいなかった。自責の念に駆られるどころか、むしろその状況に対して感謝の意を表明している。

「猫」を草し「漾虚集」を出し、また「鶉籠」を公けにするを得たりと思へば、余はこの神経衰弱と狂気に対して深く感謝の意を表するの至当なるを信ず。

夏目漱石著『文学論(上)』の序文より

漱石は小説家として神経衰弱という自身が置かれた境遇を利用した。ゆえに、漱石にとって神経衰弱とは小説家「夏目漱石」としての立ち位置を確かなものにするために設定されたキャラでもあった。神経衰弱という自虐キャラを設定のうえで、そんな自身を『吾輩は猫である』における猫をはじめ、漱石のあらゆる作品の登場人物に投影し、風刺的な物言いで人間の滑稽さや愚かさを愉しみ、人々の笑いを誘う。それが漱石の作品の中で巧妙に仕立て上げられた叙述のトリックであったのだ。

和洋中折衷こそ夏目漱石のユーモアだ!

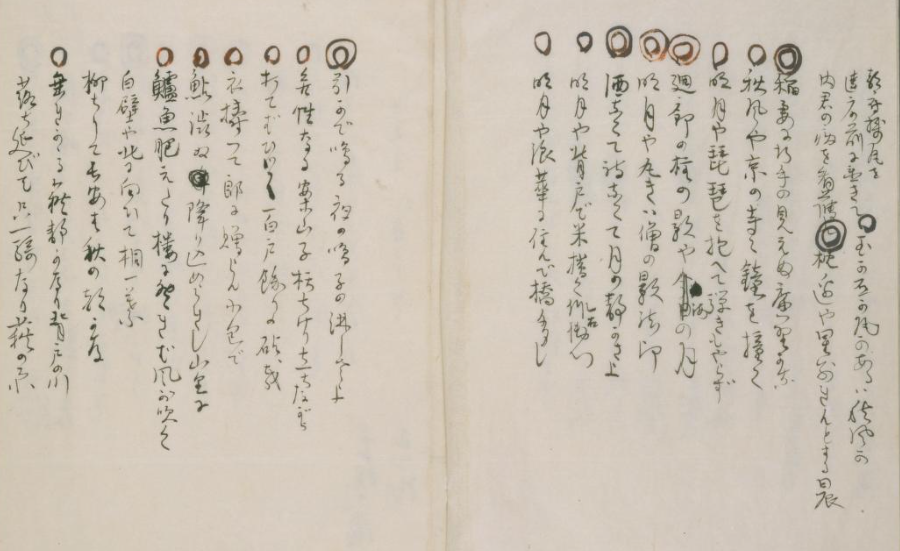

漱石は西洋文明に完全に傾倒していたわけではなかった。もちろん、道中記や俳句、落語といった江戸の文学も愛した。漱石の小説の中で展開される会話の掛け合いはまるで寄席や落語であり、そこには江戸の風情が浮かび上がってくるような仕掛けがなされている。

さらに、漱石は漢詩も愛した。漢詩のベースには中国文化がある。一言に笑いと言ってもその定義は国や地域によってさまざま。少なくとも中国では「真面目であること」「少し頭を使うこと」がユーモアの条件となっている。漱石の作品に目を向けると、全般的に洒落本や滑稽本のようにコミカルというよりも、真面目さが際立っており、またユーモアにも巧妙な仕掛けがなされている。その点では漢詩の影響が垣間見れる。

とにかくひとつ言えるのは、和洋中折衷こそが漱石のユーモアの真髄であるという点だ。

夏目漱石にとって風刺とは愛のこもった批判である

未来と社会的弱者の視点から帝国主義まっしぐらの日本に対して風刺のきいた批判的メッセージを送るという点に着目すると、その手法は現代の批評家たちにも通じるものがある。ところが、現代の批評家たちが社会の風潮を批判する時に使うユーモアというのは何だか違う。彼らが使うユーモアにはどちらかと言うと(上から目線で人を陥れたいという)悪意が際立っており、そこに愛はない。

ここで、『坊っちゃん』において、主人公が松山の港に降り立った場面を描いたシーンを振り返るとしよう。

ぷうと云って汽船がとまると、艀が岸を離れて、漕ぎ寄せて来た。船頭は真っ裸に赤ふんどしをしめている。野蛮な所だ。もっともこの熱さでは着物はきられまい。日が強いので水がやに光る。見つめていても眼がくらむ。事務員に聞いてみるとおれはここへ降りるのだそうだ。見るところでは大森ぐらいな漁村だ。人を馬鹿にしていらあ、こんな所に我慢が出来るものかと思ったが仕方がない。(中略)気の利かぬ田舎ものだ。猫の額ほどな町内の癖に、中学校のありかも知らぬ奴があるものか。

わずか数行であるが、松山に対して抱いた第一印象として不満めいたことをつらつらと書き連ねている。現代の感覚からすれば、ディスっているようにも受け取られかねない。が、こうした類も漱石流のユーモアである。漱石にとって愛媛とは英語教師として初めて赴任した土地であり、盟友である正岡子規らと過ごした場所でもあった。少なくとも「松山」という文字を見ただけで、憎しみの感情が湧き出るというわけでもなかっただろう。漱石にとって愛媛とは小説家「夏目漱石」を生んだ、いわば恩人でもあるわけで、感謝と愛着の気持ちで溢れていたはずだ。

それにしても『坊っちゃん』では愛媛県および愛媛県民に対してひどい物言いだ。にもかかわらず、漱石は長年、愛媛県のゆかりの人物として支持されている。

それはなぜか……。

メレディスは言う。「ユーモアとは自分や他人が愛しているものを笑い、またそれでもそれらを愛することができる能力である」と。

漱石のユーモアの基底には愛があった。30巻近く存在するメレディスの小説を読破した結果、獲得した漱石のユーモアには、愛が漲(みなぎ)っていた。独特のユーモアが散りばめられた文脈の中で、批判と表裏一体となった愛の感情が受け手である読者を包み込み、心地よさを与える。つまり、一見批判と捉えかねない漱石のユーモアの裏には愛がある。

ユーモアに仕掛けられた「憎」とは対極の「愛」の部分が愛媛県民の心を揺さぶった結果、漱石は今日も県民の心の中で生き続けている。

あとがき

知識人は言論活動を通じて社会に寄与し、時にはユーモアや皮肉を介した高度なレトリックをもって改善へと導く。こうした知識人と社会間の相互作用をもって、成熟した社会が構築される。

ただ掲示板やSNSに目を向けると、個人攻撃にも繋がりかねない批判が散見される。漱石のように人々の尊厳を傷つけることなく、ウィットと愛に富んだ批判ができる逸材がいないのが、まさに現代社会の悲劇と言えるのではないだろうか。

(参考文献)

『文学論(上/下)』夏目漱石 岩波文庫 2007年

『英文学者 夏目漱石』亀井俊介 松柏社 2011年

『村上春樹と夏目漱石-二人の国民作家が描いた〈日本〉』柴田勝二 祥伝社 2011年

『漱石のユーモア』張建明 講談社選書メチエ 2001年

「夏目漱石『坊っちゃん』の文字表記と語種-カタカナの使い方をめぐって-その2」成田徹男『人間文化研究第11号』名古屋市立大学大学院人間文化研究所 2009年