学問、諸芸能、料理や食を楽しむ文化が花開いた江戸時代。それまでは料理人のための専門書だった料理本に「遊び」の要素が加わったこと、あるいは美味しいものを食べたいという好奇心がそうさせたのか、日本料理は江戸時代に急速な発展を遂げた。

現代人もうなる料理が満載の江戸の料理本だが、当時の料理本はレシピ以外にも私たちに多くの事実を教えてくれる。たとえば現在ではすっかり迷信となった「月禁」について。関西と関東の味の分岐点。たびたび起こる飢饉を乗り越えた庶民の知恵。時代の経過と共に悔しくも失われた料理。

江戸というひとつの時代を生きた人びとの息遣い(と空腹)が感じられる、そんな江戸の料理本の世界を紐解いてみよう。

お米を食べるならこんなふうに

米の専門書 『名飯部類(めいはんぶるい)』

江戸時代の米の専門書『名飯部類(めいはんぶるい)』(1802年)をご存知だろうか。ここには野菜、魚介、鳥肉、加薬(薬味)を添えて食べる「汁かけ飯」などの変わり飯が87種類も記載されているのだ。雑炊だけでも20種はある。粥なら10種、鮓は33種。江戸の人びとの米への強い愛と熱意が感じられる一冊である。

米は毎日食べるものだから、やはり銘柄にこだわりたい。そんな庶民の気持ちを代弁するかのような記述がある。

本書によると、魚や鳥といった油濃いものを加えた飯には淡泊な北国米がオススメだという。豆や野菜などの食材を米に加える場合は、味のうまい西国米が良いらしい。味にうるさい現代人も納得の食材に合わせた見事な米の使い分けである。

農民たちの苦しい米事情

とはいえ農民でさえ、いつでも好きなだけ米を食べられるわけではなかった。農民は収穫の半分以上を年貢米として収めなくてはならなかったし、わずかに残った米は冠婚葬祭や盆・正月などのハレの日のために貯えた。となると、毎日の食事にまわせる分はそう多くない。そこで「かて飯」である。「かて飯」とは、たっぷりの野菜類を加えたもので、雑炊や粥として食べられたらしい。

いっぽう江戸・京都・大阪などは米の消費地だったから、都市に住む人びとは米を主食にしていた。米の食べかたについては、江戸の風俗が記された『守貞謾稿(もりさだまんこう)』(1837年)に詳しい。どうやら江戸・京都・大阪などの都市に住む人びとは、粳米を釜で炊くのが一般的だったらしい。

たとえば江戸のある日の食事はこんな具合だ。朝は飯を味噌汁と一緒に、昼は冷飯を野菜か魚肉の一菜を添えて食べ、夜は茶漬けに香の物を添えたものをいただく。現代人には、これだけでは物足りないかもしれない。とはいえ、シンプルで一食一食をていねいに楽しむバランスの良い食事は、見習いたいところ。

焼物・煮物・浸し物・吸物がこれ一冊!

山ほどの料理本が生まれた江戸時代。この頃に食されていた料理は、名称に違いはあっても私たちに馴染みのあるものが多い。

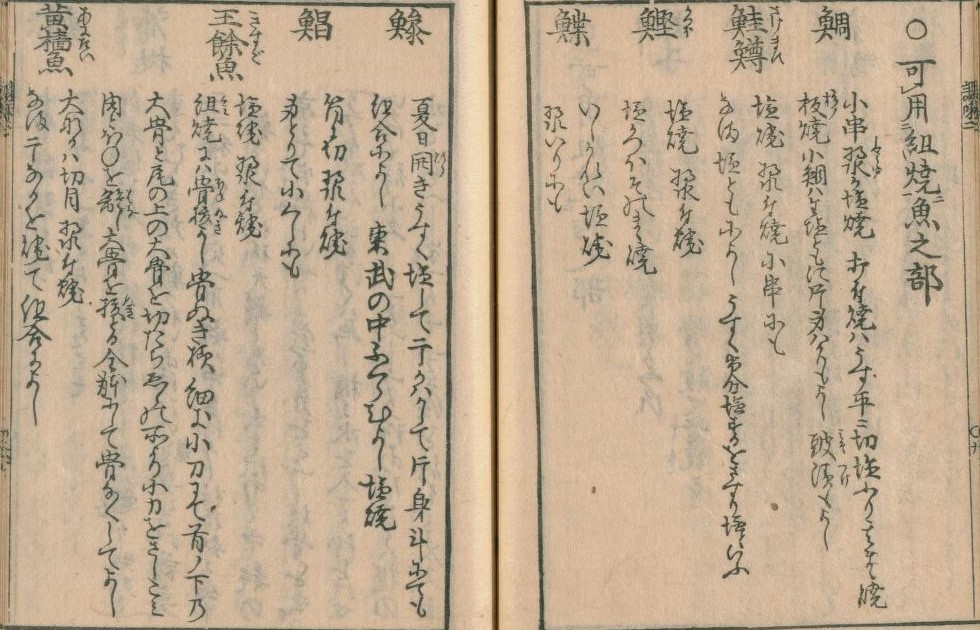

『料理網目調味抄』(1730年)には焼物、煮物、浸し物、吸物などの料理が並んでいる。品数も豊富で毎日の献立アイデアに役立ちそう。一家に一冊、ぜひ備えておきたい料理本である。

「焼き」と「炙り」のこだわり

『料理網目調味抄』には、「焼は火を強くすべし。魚なまらず。炙りものは火を遠く寛(ゆるやか)にやくを云也」と焼物と炙物の扱いの違いが分かりやすく記されている。

焼物にも種類があって、串焼や網焼のように〈直火焼〉するものと、焼鍋や杉板のうえに材料を置いて調理する〈関節焼〉があるという。この杉板を使用した「杉板焼」なるものが気になる。まず、杉板の裏に焦げにくいように塩をぬる。そのあとで板の上に魚や肉を並べて直火で焼くらしいのだが、これがなかなか美味しそうなのである。食材に移った杉板の香りも一緒に味わうとかで、今は姿を消した珍しい焼物だ。

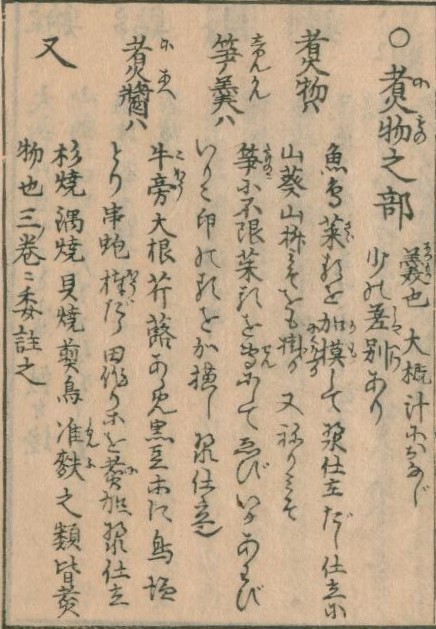

煮物の心得

和食の定番、煮物。味よし、見た目よしの煮物を目指すなら『江戸料理集』(1674年)のワンポイントアドバイスが役に立つかもしれない。「煮方の善悪は出だしのわざ」と語る本書には、「先出しの善悪を吟味して用べきなり」と、煮汁のだしを吟味することの大切さが説かれている。

料理の腕前をさらに上げたいなら『早見献立帳』(1834年)も欠かせない。味付けに配慮するのはもちろんだが、季節に応じて材料の切り方と盛り方に気をつければ、いっそう美味しい料理が叶うという。

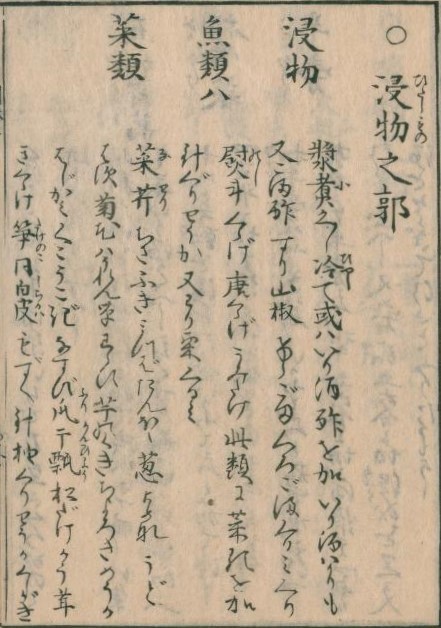

もう一品ほしいときの救世主、お浸し

日本料理の名脇役、お浸しは江戸時代の料理本にも多く登場する。『素人包丁』(1820年)で紹介されている浸物のなかにはほうれん草や人参、ふき、なすび、インゲン豆といった定番の食材のほか、なんとも美味しそうな竹の子や松茸の浸物もある。

興味深いのは菊の葉、けしの葉、くわん草、ささげの葉など現在では野草や野菜の葉も料理の材料としていること。今は食用としない材料だが、たしかに和物にしてみたら美味しいかもしれない。下ごしらえした材料を木の芽や胡麻、酢味噌、梅肉、酢味噌などの和え衣で和えた「和物」など、試してみたくなるアイデアも満載だ。

日替わりで楽しみたい汁レシピ

定番から珍味まで。アイデア満載の『料理網目調味抄』

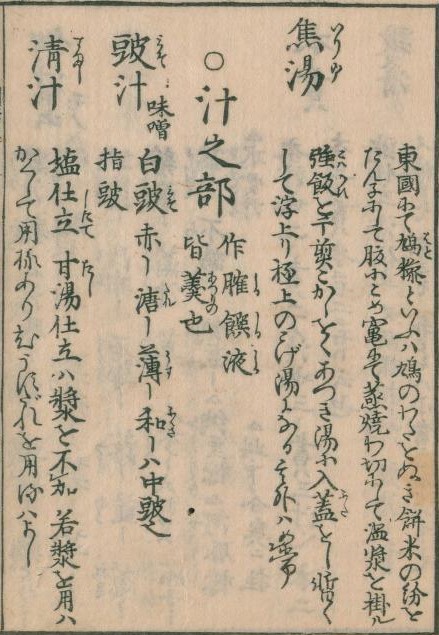

鯨汁、鮒汁、河豚汁、鱈汁、鮟鱇汁、鰌汁、芋汁、蕪汁、茄子汁、たけのこ汁、納豆汁…リストはまだまだ続く。これらすべて『料理網目調味抄』の「汁之部」に記された汁の種類である。貝や魚介もあれば、野菜を使った汁もある。これに鳥を用いた汁を加えると、リストはさらに長くなる。

現代人にもお馴染みの鶏や鶏卵を使ったもの、青鷺、雁、雲雀、鳩をはじめ、白鳥や雉子さらに鶴までもが汁の食材になっている。いったいどんな味がするのか気になる。どうやら当時は鶏よりも野鳥のほうが一般的だったらしい。

「汁」と「吸物」のちがい

『料理網目調味抄』では、「汁之部」と「吸物之部」とで分けられている。汁も吸物も同じでは…と思うかもしれないが、近世の献立では両者はしっかり区別されている。たとえば汁は飯に添える副菜なので味は濃いめに、吸物は酒の肴として供するように薄味が良しとされている。『黒白精味集』によると、吸物は供するタイミングも大切なのだという。

『料理物語』(1643年)には46種の汁と6種の吸物の作り方が紹介されている。「一汁一菜」という言葉があるように、汁は日本料理の献立に欠かせない基本の品だったらしいことが分かる。それにしても『料理網目調味抄』や『料理物語』をめくっていると、汁の数の多さに驚かされる。もしや、江戸の人たちは想像以上にグルメだったのかもしれない。

関東VS関西 どちらがお好み?

料理の話でよく話題になるのが東西の食文化の違いだ。関東は濃い味付けを好むとか、関西の玉子焼きは塩辛いとか。好みはさておき、東西で料理の味にちがいが生まれたのは江戸時代と言われている。江戸の風俗が記された『守貞謾稿』に、当時の嗜好を綴った一文がある。

「京坂は美食といえども鰹節の煮だしにて是に諸白酒を加へ醤油の塩味を加減する也。故に淡薄の中にその物の味ありて是を好とす。江戸は専ら鰹節だしに味琳(みりん)酒を加え、或は砂糖を以て之にかえ、醤油を似て塩味を付る故に、口に甘く旨しといえども、その物の味を損ずに似たり。」

『守貞謾稿』には江戸と京坂のすし売りについての記述があるのだけど、これによると江戸でも京坂のような箱ずしが食べられていたこと、すしが売れなくなる冬は「昆布巻」をすしと一緒に売っていたことなどが記されている。

禁じられた食べもの

「食禁」とは、読んで字のごとく食べることを禁ずること。2種類以上の食品を同時に食べてはならないという喰い合わせを注意喚起する「合食禁」、その月に特定の食品を食べることをいましめた「月禁」とがある。今となっては迷信として問題にもされない食禁だが、江戸時代には庶民の生活に根付いた大切な習慣だった。

『和歌食物本草』(1630年)、『料理集』(1733年)、『当世料理荃』(1808年)には「月禁(その月に食べることが禁止された食品)」が記されており、当時の食生活の様子を伝えてくれる。文献によりけりだが、たとえば1月は「鳥獣魚類の肝 酸(すき)もの春は喰うべからず」とか5月は「びわと焼肴一時に食ふべからず」「谷川の停(たまり)水を飲べからず」、11月は「火に焙る肉を食ふべからず」などと記されている。年の終わりの12月には韮を多く食べ過ぎないこと、そして牛肉を食べると「神を破る」ことになると信じられていたようだ。

暮らしを映す江戸時代の料理本

江戸時代の料理本に登場する野菜は、現在の私たちが口にしている食材とそう変わらない。『料理物語』で紹介されている青物には大根、牛蒡、里芋、もやし、ほうれん草と身近な食材が並んでいる。たんぽぽや牡丹、芍薬といった今では野草とされるものや山菜も見かける。葉菜類の代わりに、野草や山菜が用いられていたのだろう。特徴的なのは、根菜類がメインで葉菜類が少ないこと。根菜類や果菜類が多く栽培されたのには、たびたび起こる飢饉が関係していたと考えられる。満腹感のある野菜を使った献立からは人びとの生き抜く知恵が伝わってくる。

創意工夫と遊び心が垣間見られる当時の料理本は、読んでいるだけでも十分に楽しい。料理本はまた、当時の暮らしぶりを今日に伝えてくれる貴重な資料でもあるのだ。

【参考書籍】『図説 江戸料理事典』 松下幸子、2009年、 柏書房

▼和樂webおすすめ書籍はこちら

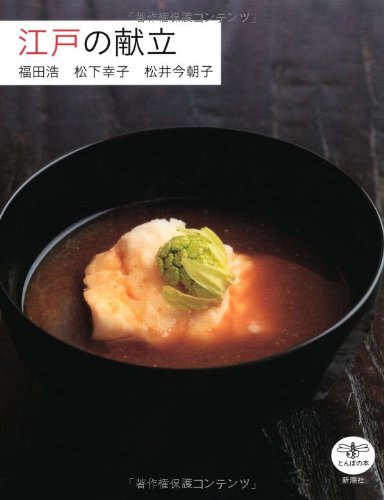

江戸の献立 (とんぼの本)