茶道ファンの間で有名な茶碗、馬蝗絆(ばこうはん)。「茶碗にひび割れが入り、足利義政が中国に送って代わりの茶碗を所望した。だが中国は鎹(かすがい)でとめて日本に送り返してきた。」というエピソードが有名だ。

しかし馬蝗絆を所有する東京国立博物館の研究員・三笠景子さんは、このエピソードが怪しいと考えている。早速詳しい話を聞いてみた。

室町幕府の”オフィシャルな所持品”記録に載っていない馬蝗絆

まずは馬蝗絆のエピソードを、おさらいしよう。

伝承では、かつて足利義政が所持していたおり、ひび割れが生じ、中国に送ってこれに代わるものを求めたところ、明時代の中国にはもはやそのようなものはなく、鎹(かすがい)で止めて送り返されてきた。

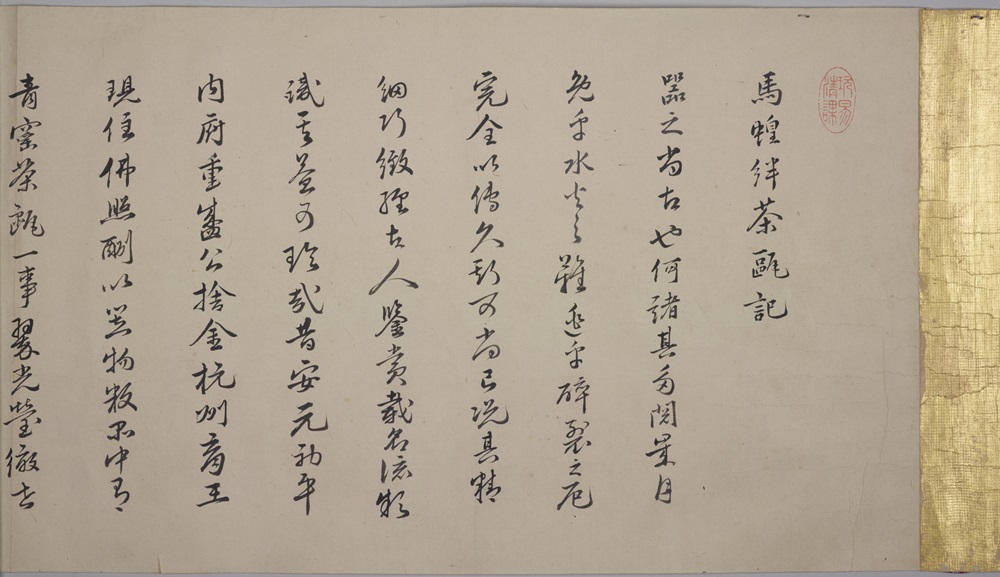

ColBase より一部引用

このエピソード、実は義政の時代から約300年も後に書かれたもの。しかも書いたのは直接の持ち主ではなく、江戸時代の儒学者、伊藤東涯という人だ。

三笠さんは主に3つの点で、馬蝗絆を義政が持っていたというエピソードが怪しいと考えている。

1つ目は、馬蝗絆が室町幕府オフィシャルな記録に載っていないこと。室町幕府は中国から輸入した絵画や工芸品を所持していたらしい。だが、馬蝗絆は室町幕府の記録に載っていないそうだ。

2つ目は、戦国時代や江戸時代に、茶会で使われた記録がないこと。茶道具の名物の多くは、誰かの茶会で使われ話題となる。茶会に参加した人が「今日の千利休の茶会ではこんな道具がでた」と記録していることも多い。しかし馬蝗絆が載っている茶会記は見つかっていない。

3つ目は、馬蝗絆が一つの家に秘蔵されていたこと。江戸時代に家の格を裏付ける名品として、将軍所持のエピソードがつけられた可能性がある。

このような点から馬蝗絆の義政所持エピソード、雲行きが怪しくなっている。

馬蝗絆、義政とは別の人物が中国から入手した可能性がある?

「茶道具に限らず、所持品に価値をつけるためにエピソードを創作することは、よくあります。馬蝗絆を長く持っていたのは京都の豪商、角倉家(すみのくらけ)の祖先。足利将軍家に仕えていた彼らは、貿易のため中国に渡った記録が残っています。推測ですが、彼らの中の誰かが中国で馬蝗絆を入手したのかもしれないですね。」と三笠さん。

三笠さんは続ける。「もちろん、馬蝗絆を義政が所持した可能性もあります。ですが、角倉家が江戸時代にエピソードをつくろうと伊藤東涯に頼んだのかもしれない、とも考えられます。」

織田信長の弟、有楽が馬蝗絆そっくりの茶碗を持っていた?

馬蝗絆にはもう一つ興味深い話がある。信長の弟、織田有楽(うらく)が馬蝗絆にとても似た茶碗を所持していたのだ。馬蝗絆と同じように薄いためひびが入り、鎹も打たれている。

織田有楽は、東京の有楽町の地名の元になったと言われる人。信長より13歳も年下の弟だ。本能寺の変が起きた時に逃げ切り、茶の湯を好んだ。茶道具の名品をたくさん所持し、茶会を通して権力者たちを結びつける、重要なネットワークづくりに長けた茶人だった。

有楽が持っていた青磁茶碗、専門家が見ても馬蝗絆とそっくりだという。おそらく、同じ窯で焼かれたものだと推測される。ただし、後から打った鎹の種類は違うものらしい。

三笠さんは言う。「これは私の推測ですが、馬蝗絆と一緒に有楽の茶碗も中国から日本に渡ってきたのではないかと思います。ただし、いつ誰によって日本に運ばれてきたかは謎につつまれていますが……。」

ひび割れた茶碗に鎹を打つ技術は、日本にもあったという。義政が中国に送り鎹を打たれ戻ってきたと言い伝えられる馬蝗絆も、もしかしたら日本国内で鎹を打ったのかもしれない。

長い歴史を誇る茶の湯には、たくさんの「伝説」が作られてきたという。三笠さんが参加する「茶の湯の歴史を問い直す研究会」は、茶の湯の歴史的経緯を調べる様々な研究分野の研究者が集まっている。これからも、新たな研究結果が発表されるかもしれない。とても楽しみだ。

アイキャッチ画像は、青磁輪花茶碗 銘 馬蝗絆/東京国立博物館/出典:ColBase

茶道ファンの常識を”ひっくり返す”「茶の湯の歴史を問い直す研究会」へのリスペクトを込め、あえてひっくり返った馬蝗絆の画像にしてみた。

東京国立博物館

今、トーハクで馬蝗絆を”触る”体験ができる!?

「日本美術のとびら」内のデジタルコンテンツ「8Kで文化財 ふれる・まわせる名茶碗」

東京国立博物館の本館特別3室「日本美術のとびら」に新しいコーナーが加わりました。 「日本美術のとびら」は、高精細複製品やデジタル技術を使って日本美術と遊ぶ体験型展示スペースです。2021年の開室当初からみなさんにお楽しみいただいている3つのコーナー「みる」「たのしむ」「かんじる」に加えて、今回仲間入りしたのが「さわる」コーナー。

「さわる」コーナーでは、デジタルコンテンツ「8Kで文化財 ふれる・まわせる名茶碗」を体験することができます。重さもかたちも実物の文化財そっくりに作った茶碗型コントローラーを手に取りながら、70インチの大型モニターに8Kで映し出される名茶碗の映像を自由自在に鑑賞するコンテンツです。シャープ株式会社・文化財活用センター・東京国立博物館とプロトタイプ版を共同開発。今回の記事に登場した、馬蝗絆の実物そっくりのものもあります。

会場:本館特別3室

本館2階の茶の湯の展示がリニューアル

茶の美術

日本の伝統文化を代表する茶の湯のなかで生まれた美術をご紹介します。この展示では、初夏から夏にかけての風炉の季節の茶湯道具を中心に、古美術商・広田不孤斎(松繁)ゆかりのコレクションを小特集します。

会場:本館2階4室

2024年4月23日(火) ~ 2024年7月15日(月・祝)

開館時間:9:30~17:00

休館日:月曜日(ただし月曜日が祝日または休日の場合は開館し、翌平日に休館)

観覧料金:総合文化展観覧料(一般1,000円、大学生500円)もしくは開催中の特別展観覧料[観覧当日に限る]でご覧いただけます。

詳細はトーハクウェブサイト[https://www.tnm.jp/]をご確認ください