先日、1冊の本を買った。

その名も『キーエンス流性弱説経営』。

別に、「キーエンス」という会社に興味があるワケではない。

なんなら個人事業主だから、「会社経営」にも無関係だ。

ただ、その本の帯のキャッチコピーに惹かれただけである。

──人は善でも悪でもなく、弱いものだと考えてみる

えっ?

ダイソンのコト?

そうなのだ。

人は弱い。

そして儚くて脆い。

厳密には、人というより「人の意欲」が、である。

いや、もっと正確には、人というより「ダイソンの意欲」が、である。

ちなみに、この記事、読んだ? と思われた方。

ただの錯覚である。

この少し前に公開となった「自制心」の記事に似ているようで似ていない。

今回は、その一歩先にある、組織としての「やる気」や「意欲」についての内容となる。

「士気」、最近の言葉でいうならば「モチベーション」だ。

4月は出会いの季節。

入学、入社、入会、組織改編など諸事情によりメンバーが変わり、新しい組織でスタートする場合もあるだろう。

そんな時に、いかにして組織のモチベーションを上げるのか。

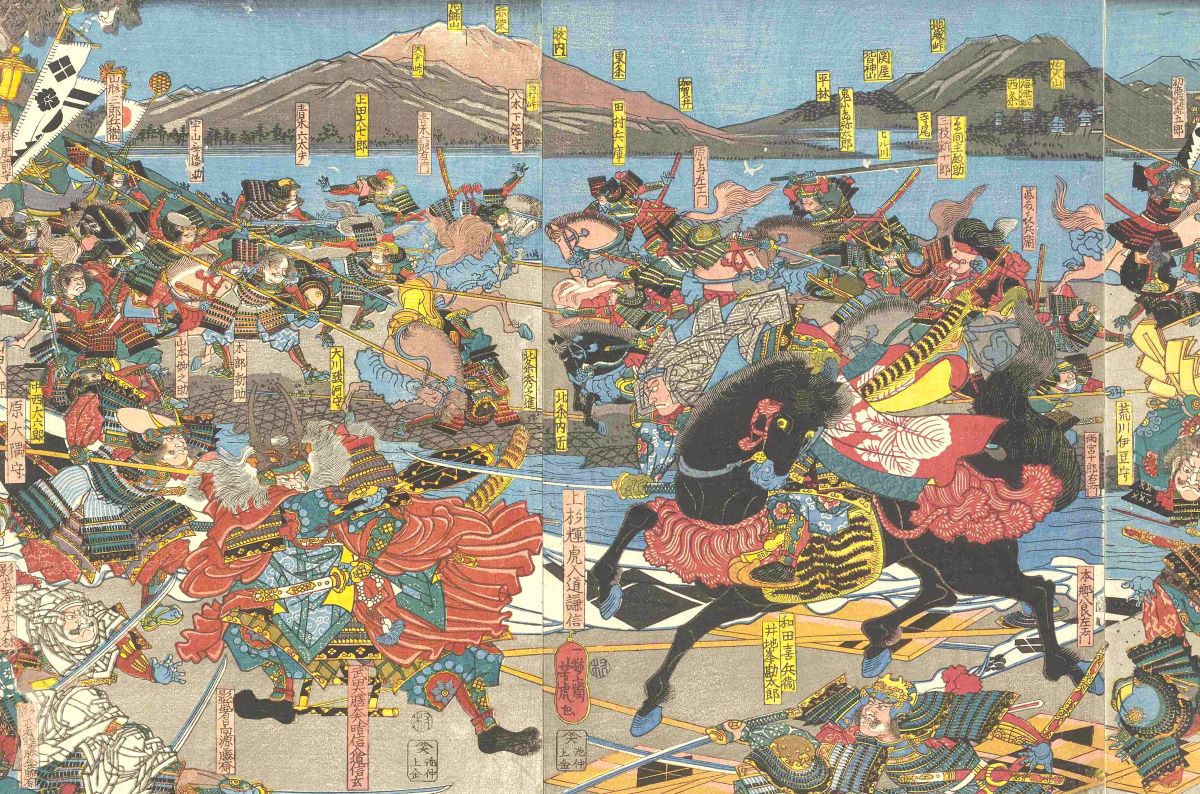

今回は、そんな組織のモチベーションアップの方法を、先人、特に苛烈な時代を駆け抜けた戦国武将たちに学ぼうという企画である。

一体、どの戦国武将が必殺技を伝授してくれるのか。

早速、ご紹介しよう。

※本記事は「豊臣秀吉」「武田信玄」の表記で統一しています

ニンジンをぶら下げてみる?

まず、1人目は。

いつもトリを飾るこのお方から。

運とタイミングに恵まれた天下人、豊臣秀吉である。

これまでの記事で秀吉を書き過ぎて。

いよいよ説明不要のレベルにまで達したようにも思うのだが。一応、念のため。

秀吉の人生のターニングポイントは色々あるが。

やはり大きな転機は、秀吉を下層から引き上げてくれた主君、織田信長が、まさかの謀反により自刃したことだろう。都合よくとは言い過ぎだが。ちょうど信長が天下人になるのも時間の問題というタイミングだったから、さあ、大変。戦国の世はまたしても大荒れとなったのである。

謀反を起こした明智光秀を誰が討つのか。

実力者揃いの信長の家臣らの中から、誰が頭一つ抜け出すことができるのか。

そんな「信長の次期ポスト」を巡っての混戦模様のなか。

主君の弔い合戦にいち早く功を上げ、信長の重臣との直接対決を制し、徳川家康とは手合わせしたものの、引き返せなくなる前に政治的な駆け引きで決着。

こうして、秀吉はあっという間にトップへと躍り出たのである。

そんな秀吉のスピード天下取りは。

「運とタイミング」という理由だけでは説明がつかない。

ここぞという時の勝負強さ。

言い方を変えれば、今後の分岐点となる重要な戦いに勝つことができる組織力。士気の高さが挙げられるだろう。

それにしても、諸将から兵卒まで。

秀吉は、一体、彼らの士気をどのようにして上げたのか。

その手法の1つが分かるのが、天正11(1583)年の「賤ケ岳の戦い」だ。

「賤ケ岳の戦い」が起きたのは、ちょうど信長が自刃した翌年のこと。

天下取りの前に、まずは信長の後継者争いを制しなければならない。互いのそんな思惑がぶつかり、秀吉と同じく信長の家臣である「柴田勝家」が激突。近江国(滋賀県)の琵琶湖北方が主な戦場となった。

年数は違えど、これまで同じ主君に仕えていたのだ。互いの手の内も分かる。そういう意味では、両者、絶対に負けられない一戦だったといえるだろう。

さて、この戦いで、秀吉は自軍の士気を上げる秘策に打って出る。

岡谷繁実著『名将言行録』によると、戦いの前に、とある指令を出していたようだ。

それが、コチラ。

秀吉は加藤清正に足軽三十人をそえて、近江国中の農商の富者に、三倍の利息で金銀や米を借り集めさせた。

岡谷繁実著『名将言行録』より一部抜粋

ふむ。

なんとなくだが、秀吉の行動は予想できるかも。

やっぱ「カネ」でしょ? ってか。

そうだよね。カネ欲しさに、人って恐ろしいほど変わるもんね。

なお、ここに登場する「加藤清正」とは、秀吉の子飼いの武将だ。

この賤ケ岳の戦いで武功を挙げ、のちに「七本槍」の1人に数えられ、徳川家康の世でも出世していく。

そんな清正に何をさせたかというと。

これで五万人分の糧と秣(まぐさ)が十分手に入り、たらふく食うことができた。上下の者みな「このように、あり余るほどの食い物にありついた軍陣ははじめてだ」といったという。

(同上より一部抜粋)

おっと。カネのばらまきじゃないじゃん。

なんと、そのカネで手に入れたのは……彼らの食糧と、馬のエサ。

なんだよ。予想に反して、胃袋掴む作戦か。

いつもながら、驚いてばかりだが。

まあ、秀吉の何がスゴイって。どうすれば集団をその気にさせることができるのか。頭ではなく、直感で感じ取れるところだろう。ある種の天才的なセンスとでもいおうか。それも、1つの方法だけではない。この場面以外にも、緩急交えた様々な手法を駆使して、モチベーションの爆上げに成功しているのだ。

ちなみにだが。今回の場面に限っていえば、重要なポイントが1つある。

じつに彼らは、階級に関係なく、こう証言している。

「あり余るほどの食い物にありついた軍陣ははじめて」だと。

初めて……はじめて……はじめてぇ……(スローモーション再生で響く感じ)

そう、ポイントは「初めて」というところ。

死と隣り合わせになりながら、極限状態の中で、常にひもじい思いをするしかなかった戦(いくさ)。軍陣では仕方のないコト。そう諦めていた中で、彼らの定説、常識を、秀吉はあっさりと覆したのである。

そりゃあ、否が応でも。

彼らは秀吉に期待しちゃうでしょ。

なんか違う。これまでと違う。この戦、勝てるかもと。

さらに、そう思わせてくれた秀吉に精一杯応じようと、無意識にモチベーションが溢れ出るという仕組みなのである。

事実、賤ケ岳の戦いは、秀吉の勝ち戦となった。

結果的に、彼らは実力者であった柴田勝家を敗走させ、自刃に追い込んだのである。

それでは、ここで。

恥ずかしながら、ダイソンの一句をご披露しよう。

「いつの世も カネがモノ言う 人の性(さが)」

おっと。間違えた。

だから、カネじゃないって。

失礼。コチラである。

「妻でなく 胃袋つかむ 主君ラブ」

やはり、胃袋をつかまれたら。

人間誰しも、逃れられないのであった。

武田信玄のビミョーな心理戦

次に、2人目はというと。

久しぶりご登場のコチラの方。

武田信玄である。

父である「信虎」を追放し、次々に勢力図を拡大。信濃(長野県)一円を制し、あの上杉謙信とは、幾度も合戦で対決したのは有名な話だ。のちの天下人である徳川家康を命からがら敗走させたのも、「甲斐の虎」との異名を持つ信玄だからこそ。最期は陣中での病死と意外な幕切れとなったが、生きていたらどうなっていたかと思わずにはいられない戦国武将である。

そういえば。

なんだか、最近、武田信玄について書いてないなーと思っていた矢先。士気高揚に優れた戦国大名とくれば、信玄、その人しかいない。そう思って、逸話を探しましたよ。

そして、見つけましたよ。

いやあね。

結論からいうと、やっぱり、信玄は違うね。

だって、もう、軍旗からして、彼は違う。

そもそも、武田信玄が用いた軍旗の「風林火山」の文字は、「孫子」の句を省略したものといわれている。この時点で、既に心理作戦の匂いがぷんぷんするではないか。

どこぞの会社のパーパスやらフィロソフィーのように。

「風林火山」も、知らないうちに自軍の兵たちの心根に深く刻み込ませる。日頃からこんなだから。信玄が意図的に心理戦を仕掛けるとなると、どんな手か、非常に気になるところだろう。

さても、一体。

彼はどのようにして、家臣らの士気を上げたのか。

先ほどの『名将言行録』によると。

信玄が使ったとされる、ある1つの方法が紹介されていた。

ただ、いつも使っていたワケではなく、この手法は「大敵」との一戦に限定していたようだ。

なるほど。

相手が大敵となれば、なかなか難しい局面に違いない。

それは勝ち戦ではなく、自軍が敗れる可能性が十分あるというコトだ。それも戦国時代であるから、敗戦は、つまり「死」を意味する可能性が高い。

一般的な感覚を持ち合わせていれば。

誰だって戦を前に、ビビるのは当然のコト。極度の緊張、不安、心配、死への恐れ、なんなら、強大な敵を前にすると、マイナスなイメージしか浮かばない兵もいるだろう。

この不安定な精神状態を落ち着かせるだけでも一苦労なのに。マイナスの感情を消し去る。そして、大敵との一戦に向けて士気をプラスへと爆上がりさせるなんて。本当にそんな方法があるのだろうか。

それでは、信玄の秘策をご紹介しよう。

それが、コチラ。

晴信は大敵と戦うときは、その前にまず諸将士の心を試してみようと、「合戦はしない」といって、逆に将士の戦気をそそり励ました。

※晴信とは信玄のこと(同上より一部抜粋)

えっ?

「合戦はしない」って。まさかの戦拒否。

マジで、これだけ?

これだけなの?

おっと。つい、肩透かしを食らった感じだが。

まあ、そう慌てるでない。

武田信玄たるもの、心理戦に長けている武将がたったのこれだけ……なワケないではないか。恐らく、何か信じられない秘策がさらにあるのだろう。

とにかく、この続きを見てみよう。

諸将士が「殿、ぜひとも一戦を」としきりに勧めても、なおもそれを押さえて、ますます戦気をあおりたてておいて、そのあとで戦った。

(同上より一部抜粋)

えっ?

信じられない秘策って……。

やっぱり、なくね?

どこからどう見ても、信玄は、ただ合戦を拒否しているだけである。

戦を重ねての拒否。

コレが秘策とは、一体、どういうコトなのか。

ここで、解説しなければならないのは、信玄が率いる武田軍の特殊性である。

というのも、武田軍は「自軍最強」の誇りが強い集団で、他家の家臣団と比して別格の強さがあったといわれている。

ちなみに、家臣団といえば。

徳川家康の「徳川十六神将」が有名だ。これは徳川家の家臣の中で特に優れた者たちをまとめた総称であるが、武田家の場合は「武田二十四将」。単純に比較すると、人数だけでもかなり違う。つまり、それほど武田軍は優れた者たちが多かったという見方もできるのだ。実際に、「武田二十四将」には、真田一族の祖である「真田幸隆」、軍師の「山本勘助」らも含まれており、優れた家臣たちが武田信玄の元に集ったことが分かる。

これを踏まえて。

再度、信玄の士気高揚の秘策を考えてみると。

新たな一面が見えてくる。

一見すると、信玄は戦を拒否しているように見えるのだが。

じつは「戦を拒否」という建前を用いつつ、自軍の兵たちを煽っているのである。

「最強家臣団」との誇りある彼らからすれば、主君、信玄の言葉はこう聞えるはずだ。

「合戦はしない」(相手は大敵だからな、合戦なんてできるワケないだろう)

「合戦はしない」(うちの軍が負けるかもしれんからな)

いやいやいや。

んなコトはない。自分たちが負けるだなんて。ありえない。

信玄の家臣らは、こう、地団駄踏んで悔しがる。

まさか、主君からそんな心配をされているとは。なんと情けないコトなのか。我らは最強の武田軍なのだ。そんな殿の心配なんぞ、杞憂。大敵だろうがなんだろうが、目にもの見せてくれようぞ。うおー! (バックでぶおおおお~とほら貝の音が鳴り響く)的な感じだろうか。

是非、戦いたい。是非とも戦わせてほしい。殿!

是非とも一戦を!

とのぉ~!

となるワケなのだ。

だからこそ、先ほどの続きには、信じられないような内容が書かれている。

そのために、士気はいつもよりも十倍も高まるのである。

(同上より一部抜粋)

なんと、士気は10倍。

戦う気持ちを抑え込まれた分、その反動で士気は爆上がり。

やはり恐るべし、武田信玄。

目に見えない心理戦で、自軍を勝利へと導くのであった。

最後に。

豊臣秀吉に、武田信玄に。

戦国武将は、様々な方法を用いて、自軍の士気を上げた。

今となれば、それはただの小手先に見えなくもない。

ただ、彼らの優れているところは、

秘策を使う相手、つまり、自軍の兵らの特質をよく分かっていたところだ。

単に手法をコピーしたところで意味がない。

例えば、秀吉の手法は武田軍に通用しないだろうし、逆もまたしかりである。

使う相手が変われば、話は全く違うのだ。

だから、声を大にして言いたい。

これから組織をけん引しなければならない方々へ。

様々な手法を研究する前に。

まずは、組織のメンバーのコトを知ろう。

彼らを知ってこそ、道が開けるのである。

それでは、恥ずかしながら。

ダイソンの一句で、この記事を締めさせていただこう。

もちろん、お題は、武田信玄の士気の上げ方について。

「信玄に 煽り煽られ 心燃ゆ」

参考文献

『名将言行録』 岡谷繁実著 講談社 2019年8月