日本史上、天下分け目の決戦といえば、多くの人が「関ヶ原合戦」を思い浮かべるだろう。慶長5年(1600)9月15日、美濃関ヶ原(現、岐阜県関ケ原町)にて、徳川家康(とくがわいえやす)を主将とする東軍と、石田三成(いしだみつなり)を中心とする西軍が激突。東西両軍およそ15万が一進一退の戦いを繰り広げる中、合戦半ばに西軍の小早川秀秋(こばやかわひであき)が東軍に寝返り、西軍は総崩れになったとされてきた。ところが近年、小早川の合戦最中の裏切りを含め、従来語られてきた関ヶ原合戦のさまざまなエピソードに多くの研究者が疑問を投げかけ、その全体像がいま大きく変わろうとしている。最新研究を踏まえながら、関ヶ原合戦のイメージがどう変わりつつあるのかを紹介してみよう。

イラスト:森 計哉

イラスト:森 計哉

何度目かの狼煙(のろし)が上がった。「今こそ東軍に攻めかかれ」という石田三成からの合図だ。松尾山の山頂近くの陣所でそれを眺めながら、19歳の小早川秀秋はいまだ逡巡していた。眼下の戦場では、東西両軍が激闘を展開している。今のところ西軍が善戦し、東軍を押し気味だ。が、小早川軍1万5,000が山を駆け下り、いずれかに味方すれば、そちらが勝利することは疑いない。

(治部〈三成〉の言う関白就任を取るか、内府〈家康〉に恩を売るか)

秀秋がまたも迷い始めた時、突如、轟音が響く。山麓に現われた鉄砲隊が、小早川陣に向けて一斉射撃したのだ。「なにごとか」。秀秋が戸惑いながら問うと、傍らの重臣・稲葉正成(いなばまさなり)が応える。「あれは徳川の鉄砲隊。おおかた内府様が、内応の約束を果たさぬ我らにお怒りなのでしょう」。

「内府殿が怒っておられる……」。にわかに顔色を失い、ふるえ始めた秀秋は、稲葉に命じる。「これより全軍で山を下り、敵に攻めかけよ」「殿、その敵とはいずれのことで?」「知れたこと。敵じゃ」「されば我ら内府様にお味方いたし、治部めらを討ち果たしまする」。

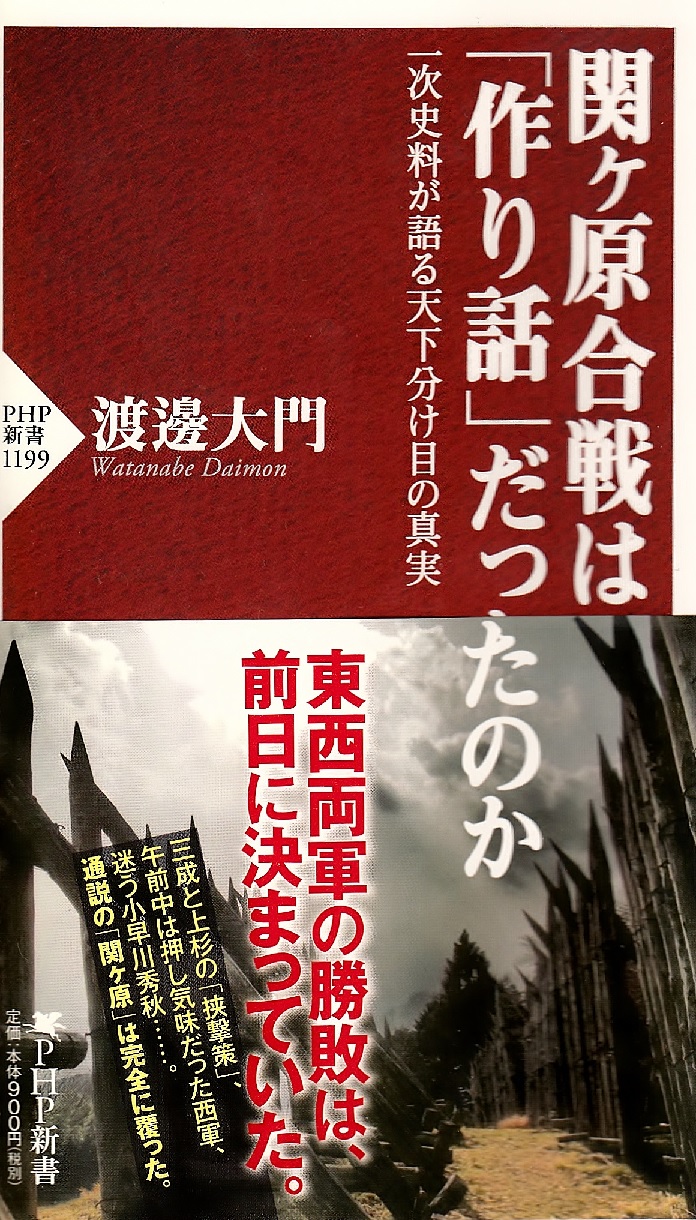

小説やドラマなどでおなじみの、小早川秀秋が合戦半ばに寝返る場面である。合戦が始まってもまだどちらに味方するか決めかねていた秀秋に対し、しびれを切らした徳川家康は、小早川陣に向けて「内応する気はあるのか」と迫る「問い鉄砲」を撃たせ、結果、秀秋は寝返りを決意したとされてきた。しかしそれらが記されているのは、関ヶ原合戦からはるか後年に編纂(へんさん)された二次史料であり、研究者が重視する同時代史料(一次史料)に、そうした記録はない。これに限らず、関ヶ原合戦で語られてきた著名なエピソードの多くは、二次史料に記されたもので、そのまま鵜呑みにはできないという。では、一次史料をもとに関ヶ原合戦に迫ると、従来のイメージとはどう異なってくるのか。2019年9月に発刊された渡邊大門『関ヶ原合戦は「作り話」だったのか』などを参考にしつつ、紹介してみたい。

秀吉の死から東西決戦まで、従来、関ヶ原への流れはどう語られていたか

まず関ヶ原合戦への流れがどのようなものか、これまで語られてきた通説をもとに簡単に紹介しておこう。大筋において通説も新説もそう変わらないので、この辺の時代のことはあまりよく知らないという方も安心してお読み頂ければ幸いである。

五大老と五奉行

天下人・豊臣秀吉(とよとみひでよし)は晩年、自分の没後に幼い息子・豊臣秀頼(ひでより)を支えて、豊臣政権を運営していくためのシステムを準備した。それが「五大老・五奉行」の制度である。五大老のメンバーは有力大名で、徳川家康、前田利家(まえだとしいえ)、毛利輝元(もうりてるもと)、上杉景勝(うえすぎかげかつ)、宇喜多秀家(うきたひでいえ)。一方、五奉行は有能な官僚で、石田三成、増田長盛(ましたながもり)、長束正家(なつかまさいえ)、前田玄以(まえだげんい)、浅野長政(あさのながまさ)であった。五大老と五奉行は役割分担をしつつ、合議によって政務をとることになっていた。

武断派と吏僚派の対立

また、秀吉は晩年に朝鮮出兵を行い、その最中の慶長3年(1598)8月に没する。秀吉の死とともに朝鮮出兵は中止されるが、そこで表面化するのが加藤清正(かとうきよまさ)、黒田長政(くろだながまさ)、藤堂高虎(とうどうたかとら)ら最前線で戦った武断派の諸将と、石田三成ら吏僚派との対立だった。武断派は自分たちの働きを三成らが正しく秀吉の耳に入れず、そのために秀吉から譴責(けんせき)を受けたとして激しく憎んだのである。

家康の天下への野望

一方で、秀吉が死ぬとさっそく遺命に背き、無断で有力武将と次々に縁戚関係を結んだ人物がいる。五大老筆頭格の徳川家康だ。石田三成は家康の行動に天下簒奪(さんだつ)の野望を見抜き、強い危機感を抱く。家康の違反行為については三成ら奉行だけでなく、五大老の前田利家も問題視したため、翌慶長4年(1599)2月に家康も自ら非を認めた。しかし、閏(うるう)3月3日に重鎮の前田利家が病没すると、事態は大きく動く。

七将襲撃事件と三成の失脚

利家が逝去した翌日の閏3月4日、7人の武将が石田三成を亡き者にしようと襲撃を仕掛けた。窮地に陥った三成は、あえて伏見屋敷にいた家康に庇護(ひご)を求める。「豊臣家中の分裂をひそかに望む家康は、今ここで分裂の火種である自分に死なれては困るはず」と、三成は読んだ。読み通り、家康は七将を追い返して三成を守るが、代わりに騒ぎの責任をとるかたちで、三成は居城の近江(現、滋賀県)佐和山城に隠退することになってしまう。

家康による有力者追い落としと「直江状」

三成の失脚後、家康は他の有力者を次々と追い落としていく。慶長4年9月には、亡父利家に代わって五大老となった前田利長(としなが)や、五奉行の浅野長政が家康暗殺を企てたとして、利長を屈服させ、長政を流罪にする。また慶長5年(1600)1月には、五大老宇喜多秀家の家中の騒動に介入し、有力家臣たちを離反させて、宇喜多家を弱体化させた。

さらに国許の会津にいる五大老の上杉景勝が謀叛を企んでいるとする讒言(ざんげん)を取り上げ、釈明のために上洛するよう要求。これに対し上杉家重臣の直江兼続(なおえかねつぐ)は、「讒言の真偽も究明せず、一方的に釈明を求めるのは家康に表裏の心があるからではないか」と野心を指摘する書状(「直江状」)を送り、上洛を拒絶する。激怒した家康は上杉討伐を決定、大坂城の豊臣秀頼の名のもとに、諸大名から成る大軍を率いて東国へ向かう。

三成らの挙兵と「東西挟撃策」

家康が東国に下ると、隠退していた三成が動いた。かねてより上杉家と、家康を東西から挟撃する策を取り決めていた三成は、毛利家の安国寺恵瓊(あんこくじえけい)を通じて五大老の毛利輝元を大坂城に入れ、盟友の大谷吉継(おおたによしつぐ)にも協力を要請。吉継は「勝算なし」と一旦はいさめるが、三成との長年の友情を重んじ、ともに起った。

毛利、宇喜多の2人の大老と、三成ら3人の奉行は、家康を弾劾(だんがい)する「内府ちかひ(違い)の条々」を全国の大名に送って、豊臣政権からの家康の排除を公的に示した。毛利輝元を総大将とする西軍の家康への宣戦布告であり、これを機に日本全国が東西両軍に割れることになる。

小山評定と幻となった挟撃策

一方、関東で三成らの挙兵を知った家康は、急遽、下野(しもつけ、現、栃木県)小山で討伐軍の諸将と評定を開き、善後策を諮(はか)る。その席で豊臣家に恩のある福島正則(ふくしままさのり)が先頭切って「三成を討つべし」と吠えたため、上杉討伐の中止と、反転西上して三成ら西軍と戦うことが決まり、討伐軍は東軍に変じた。これに対し、会津で待ち構えていた上杉景勝は家康勢を追うことはせず、東軍に与(くみ)して上杉の背後を脅かす山形の最上義光(もがみよしあき)を攻める。かくして三成との挟撃策は、幻となった。

岐阜落城と南宮山布陣

西軍は上方で家康が預かっていた伏見城を落とすと、3万が伊勢(現、三重県)方面に進出。三成らは東軍との決戦を想定して美濃大垣城に進出するが、総大将の毛利輝元は大坂城から動かない。東軍は尾張(現、愛知県)清洲城に集結すると、8月23日に西軍の岐阜城を攻略。一方、西軍は8月25日に東軍の伊勢安濃津(あのつ)城を落として伊勢を制圧すると、9月7日に約2万が美濃に進軍、大垣城の西の南宮山(なんぐうさん)に布陣した。毛利秀元(ひでもと)、吉川広家(きっかわひろいえ)、安国寺恵瓊、長宗我部盛親(ちょうそかべもりちか)、長束正家らで、大垣城の後詰(ごづめ)とされる。戦機は熟しつつあった。

家康の着陣、そして関ヶ原へ

9月14日、小早川秀秋の軍勢が現れ、南宮山の西、関ヶ原の松尾山に布陣。秀秋はそれまで西軍として行動していたが、旗幟(きし)は不鮮明である。一方、東軍が布陣する美濃赤坂に徳川家康が到着。家康の金扇の馬標(うまじるし)は石田三成らが拠る大垣城からも望め、兵たちに動揺が走る。三成重臣の島(嶋)左近(しまさこん)は、西軍の士気を鼓舞すべく、杭瀬(くいせ)川の局地戦で東軍を破った。その夜、三成ら西軍主力は大垣城を出て、関ヶ原に向かう。理由は一説に、東軍が大垣城を素通りして、西に向かう噂が流れたからだともいう。西軍の移動に気づいた東軍もあとを追い、夜明けには両軍が関ヶ原で対峙(たいじ)することになった。そして9月15日早朝、東西両軍は関ヶ原で戦端を開く……。

最新研究が指摘する通説の数々の誤り

以上が、関ヶ原に至るまでのおよその流れで、たとえば司馬遼太郎の小説『関ヶ原』や、それをもとにした映画やドラマも、ほぼこれを踏襲している。しかし先述した通り、ベースとなっているのは後年に編纂された史料や軍記物などの二次史料であり、最新研究では、数々の誤りがあると指摘されている。渡邊大門『関ヶ原合戦は「作り話」だったのか』を参考に、いくつか見てみよう。

大谷吉継(イラスト:諏訪原寛幸)

大谷吉継(イラスト:諏訪原寛幸)

七将襲撃の際、三成は家康屋敷に逃げ込んでいない

五大老の重鎮・前田利家が没した翌日、石田三成を7人の武将が討とうとするが、三成はあえて政敵の徳川家康の屋敷に逃げ込んで、難を逃れたと従来語られてきた。ドラマなどでは三成の機転と、家康の本心を見抜いた場面として描かれるが、事実は異なる。実際の三成は伏見城内の自分の屋敷に入って、襲撃に備えていた。また事態の収拾を図ったのが家康であることは事実だが、三成と親しい大谷吉継が、家康寄りの立場で積極的に解決に協力している。この時点で吉継は、家康を豊臣政権の重鎮として支持していたことがわかるという。

「直江状」は実在したのか

難癖をつけてきた家康に対し、野心を指摘して切り返した直江兼続の直江状は、胸のすく話として昔から語られてきた。が、一方で直江状の原本は見つかっておらず、その真偽はいまだに研究者の間でも意見が分かれている。家康が上杉討伐に踏み切っている以上、そうさせるだけの直江の挑発的な返書が実在した可能性はあるが、渡邊氏によるとそもそも上杉討伐は、直江状があろうがなかろうが実行された、家康の既定路線だったと考えられるという。

三成と上杉の「東西挟撃策」はなかった

石田三成が上杉家の直江兼続とともに計画していたという、家康を東西から挟み撃ちにする策。実現していれば、まさに日本の歴史上かつてない大規模な決戦となっただろう。それだけに会津で討伐軍を待ち構えていた上杉景勝が、反転する家康勢に何も手を出さなかったことに首をかしげたくなる。もちろんうかつに追撃すれば、その隙に乗じて北方の最上義光や伊達政宗(だてまさむね)らが上杉領に攻め込む危険性はあった。だが、それ以前の問題として、実は挟撃策そのものが存在していなかったという。

挟撃策が文献に初めてあらわれるのは、関ヶ原合戦から80年後、江戸時代の延宝8年(1680)に国枝清軒(くにえだせいけん)が著した『続武者物語』所収の、6月20日付の石田三成の書状(直江兼続宛)とされるものだ。そこには「家康は一昨日の18日に伏見を出馬し、かねてからの作戦が思うとおりになり、天の与えた好機と満足しています。私も油断なく戦いを準備しますので、(中略)会津方面の作戦を承りたく思います(現代語訳)」とある。文面からは三成が上杉家と歩調をそろえた作戦を計画していたことがうかがえるが、そもそも『続武者物語』の史料としての信憑性は極めて低く、また三成書状とされるものの内容も、同時期の現存する他の三成書状と矛盾しており、偽文書と見て間違いないという。

上田城

上田城

たとえば、現存する7月晦日付の信州上田の真田昌幸(さなだまさゆき)宛の三成の書状では、三成は昌幸に挙兵を知らせていなかったことを詫びるとともに、上杉景勝に西軍と連携するよう昌幸から説得してほしいと依頼をしている。つまり三成は、一説に相婿(あいむこ、妻同士が姉妹)で懇意なはずの昌幸にすら事前に挙兵計画を伝えていなかったばかりか、昌幸に上杉の説得を依頼しなければならないほど、上杉との関係にも距離があった。これでは事前に上杉と東西挟撃策を取り決めるなど、ありえなかっただろう。

この他にも、上杉討伐を中止して西軍と戦うことを決めたという小山評定の有無、家康とは別ルートで美濃に向かい、関ヶ原に遅参した徳川秀忠(ひでただ)勢こそが徳川の精鋭部隊だったのか否か、そして関ヶ原で戦いの口火を切った井伊直政(いいなおまさ)の抜け駆けは事実だったのかなど、研究者の間で議論が続いており、従来の関ヶ原合戦像が大きく変わりつつある。

本稿では最後に、合戦の行方を左右した3人のキーマンの真意を紹介したい。いずれも毛利の関係者であり、これも従来の関ヶ原のイメージを変えるものである。

毛利の2人のキーマン・毛利輝元と吉川広家

毛利輝元像

毛利輝元像

西軍総大将を引き受けた毛利輝元の本心

関ヶ原合戦はある意味、毛利輝元の野心に石田三成らが翻弄されたのかもしれない。

従来、毛利輝元は、三成らと親しい安国寺恵瓊らの後押しで大坂城に入り、西軍の総大将に祭り上げられたかのように語られてきた。本人は乗り気ではなく、だから最後まで大坂城から動かなかったのだ、と。しかし、事実は異なる。輝元は大坂城の奉行らが「内府ちかひの条々」を発すると、広島から僅か2日という異例のスピードで大坂城に入り、甥の毛利秀元も6万の大軍で大坂城に入るなど、極めて積極的であった。生前、豊臣秀吉が「東国は家康、西国は輝元に任せる」と言っていたことから、輝元には「自分は西国の統括者である」という意識が強く、このときも熊本の加藤清正に従うよう促している。ただし、家康と正面から勝負するつもりはなく、むしろ輝元の関心は、戦いに乗じて四国方面など西国に毛利領を拡大することにあった。そんな輝元を、西軍は総大将に据えざるを得なかったのである。

豊臣を好まず、黒田に同意した吉川広家

毛利輝元は、中国の覇者となった毛利元就(もうりもとなり)の孫だが、父・隆元(たかもと)が早世したため、長く二人の叔父の後見を受けた。吉川元春(きっかわもとはる)と小早川隆景(こばやかわたかかげ)である。小早川隆景は豊臣秀吉に信頼され、秀吉の養子であった秀秋を小早川家の養子に譲り受けることになる。一方、吉川元春は秀吉とは距離を置いていた。その元春の息子が吉川広家である。

吉川元春、小早川隆景が没すると、代わりに毛利輝元を支えたのは政僧・安国寺恵瓊と広家であった。秀吉や石田三成と親しい恵瓊に対し、広家は父同様秀吉と距離を置き、恵瓊とも仲が悪かったという。そんな広家に接近したのが、家康シンパの黒田長政(くろだながまさ)である。広家は以前、浅野長政と大喧嘩をしたことがあり、それを仲裁したのが黒田長政だった。以来、広家と親しくなった長政は、西軍が挙兵すると、毛利家の将来のために輝元が家康側につくことを広家に何度も勧め、広家もまた輝元を説得。最初から家康とぶつかる気のない輝元は、西軍総大将でありながら西軍諸将を裏切り、領国の保証を条件に密かに家康と和睦する。それが関ヶ原の決戦前日の、9月14日のことだった。広家はその時、毛利秀元や安国寺恵瓊らとともに南宮山に布陣していたが、秀元や恵瓊に輝元の和睦のことは伝えていない。決戦当日、南宮山の軍勢は広家が抑えて全く動かず、西軍敗北の要因となるが、その裏にはこうした事情があった。

もう一人のキーマン・小早川秀秋

松尾山の小早川陣所跡

松尾山の小早川陣所跡

19歳の小早川秀秋の決断が、関ヶ原の明暗を分けたことはよく知られている。ある意味、戦いに直接的に関わった最大のキーマンといえるが、彼が東軍に寝返ったのは、戦いがたけなわになった頃合いではなく、もっと早かったようだ。たとえば一次史料の「石川康通・彦坂元正連署状写」には、「戦いをまじえた時、小早川秀秋・脇坂安治(わきさかやすはる)、小川祐忠(おがわすけただ)・祐滋(すけしげ)の四人が(家康に)御味方をして、裏切りをした。そのため敵は敗軍となり」とある。開戦早々の裏切りであれば、秀秋に内応を催促する家康の「問い鉄砲」もなかったことになる。そもそも関ヶ原合戦の様相が、従来語られてきたものと全く異なってしまうだろう。

旗幟不鮮明の小早川秀秋が、決戦前日の14日に松尾山に着陣したことは先述した。同日、東西両軍から秀秋のもとに「味方してほしい」という起請文(きしょうもん)が届けられているところを見ると、やはり前日まで秀秋は去就を明らかにはしていなかったようだ。ただし、小早川家中の意思決定には、稲葉正成、平岡頼勝(ひらおかよりかつ)という二人の重臣の影響力が大きく、しかも二人とも家康派であった。これに度々、東軍への加担を勧めていたのが、またも黒田長政である。秀秋の開戦早々の裏切りが事実とすれば、前日のうちに、黒田と二人の重臣の勧める東軍への内通を、秀秋自身が認めていたということになるだろう。こうして見ると、毛利、小早川を内応させた黒田長政こそ、あるいは東軍勝利の最大の功労者といえるのかもしれない。

関ヶ原合戦の勝敗を決めたものは何だったのか

これまで語られてきたように、東西両軍が一進一退の戦いを続ける中、小早川の裏切りで戦局が一変したという方が、戦いとしてはドラマチックである。しかし実際は、石田三成ら西軍諸将にとって、より非情な展開であったようだ。特に西軍主力であったはずの毛利勢が南宮山から動かず、その理由が毛利輝元の変心と、吉川広家の西軍嫌い(特に安国寺恵瓊に対して)にあったとするならば、西軍にとってはなんともやりきれない話である。

いずれにせよ天下分け目の関ヶ原合戦は、戦略戦術以前に、政治的駆け引きや謀略によって、戦う前に勝敗が決まっていたといえるだろう。それだけに東軍の当事者やその子孫にしても、「本当は武士らしく、正々堂々の戦いの末に勝利を得たかった」という鬱屈した思いがあって、のちにさまざまな脚色が加えられたのかもしれない。また、渡邊氏によると、毛利家の安国寺恵瓊、上杉家の直江兼続らは死後、主君に代わって敗戦の責任を一身に負うスケープゴートにされたという。結局歴史は勝者のものであり、また生き残った者に都合よく改変されていくものであることを、痛感させられる話である。

とはいえ、関ヶ原合戦の研究は途上であり、まだまだ不明な点が少なくない。今後、研究がさらに進み、本当の関ヶ原合戦が詳細に再現され、諸将一人ひとりの思いがより正確に後世に伝わる日が来ることを、期待して待ちたい。

参考文献:渡邊大門『関ヶ原合戦は「作り話」だったのか』、白峰旬『新解釈 関ヶ原合戦の真実』、光成準治『関ヶ原前夜』他