戦国の世、至るところで合戦が繰り広げられる中、一番辛かったのは巻き添えとなる人々だろう。戦いの最中はもちろんだが、終わったあとの方も悲惨だった。というのも、当時は、勝者が敗者となる土地の人、物などを略奪できる「乱取り(らんどり)」の権利が認められていたからだ。そのため、合戦の巻き添えとならないように、寺に逃げ込む、山に隠れる、城へ避難するなど、様々な方法で避けたのだという。

そんな戦の中で、どの場所にもたどり着ける者がいた。激戦の危険地帯だろうと、敵対関係にある陣であろうとお構いなし。それも信じられないことに、「よっ!待ってやした!」とばかりに歓待される。

そんな不思議な職業、それが、連歌を生業とする「連歌師(れんがし)」である。今回は、戦国時代に暗躍した「連歌師」について、活躍の場である「連歌会(れんがえ)」と共にご紹介しよう。

戦国時代に必須だった「連歌」とは?

「連歌(れんが)」とは、簡単にいえば和歌が連なったものである。そもそも、和歌は「五・七・五・七・七」と一人の人が詠むもの。この和歌を連ねて変形させたバージョンが「連歌」である。

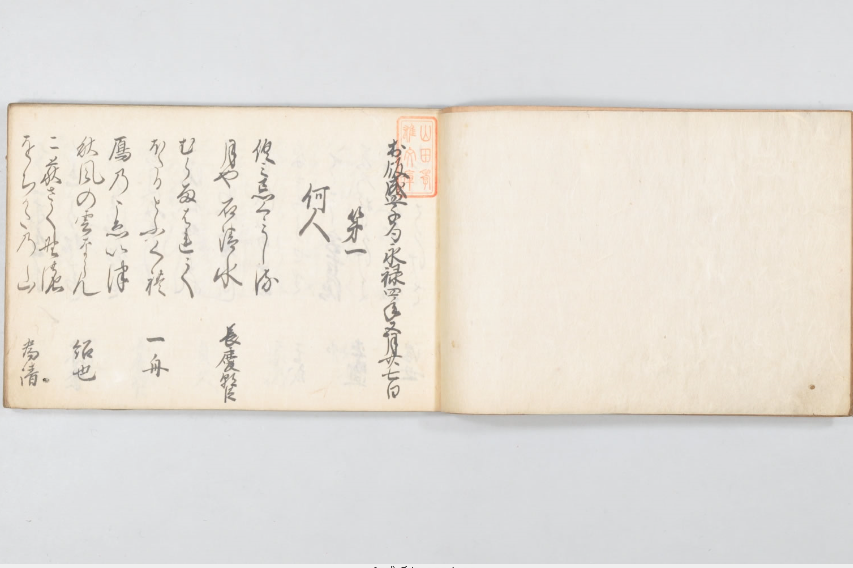

上の句「五・七・五」と下の句「七・七」を分けて、複数人で詠み連作形式に繋げていく。自分の句の下に名前を記して、紙面上は、それが順番に並んでいくというわけだ。場所や目的にもよるが、大体5名~10名ほどで詠むのが一般的だ。ちなみにどれくらい続けるかというと、50韻あるいは100韻が多い。なお、50韻、100韻という数字は、これで完結させることで、功徳が生じると考えられていたからだとか。

この連歌、じつはなかなか難しい。というのも、一人で詠む場合はそれで完結だが、複数人で詠む連歌は、「他人の句を受けてつなげる」という足枷があるからだ。同じレベルであれば大きな問題はないが、直前の人がウイットに富んだ句を作ったり、隠れた意味を入れ込む場合は非常に厄介だ。気付かないのは論外。間違った解釈も頂けない。結果的に、連歌会で自分の無能さを露呈することになる。つまり、和歌を少したしなんだくらいでは、連歌という恐ろしく高いハードルを越えることは難しいのだ。

ただし、逆にハイレベルな実力者同士の連歌は、非常に優雅で洗練されたものとなる。時は、天正2年(1574年)の冬、琵琶湖に面した近江(現在の滋賀県)坂本城を居城とする明智光秀が友の細川幽斎(ほそかわゆうさい)を招いてもてなした時の連歌は、その代表例であろう。

幽斎はこの情景と、招いてくれた光秀の城に敬意を表し、「大舟の雪にしつけき堀江哉(かな)」と発句を詠んだ。これに応え亭主の光秀は「氷る汀(みぎわ)や遠きさゝ波」と脇をつける。幽斎とともに招かれていた当代一の連歌師・里村紹巴が「村千鳥啼行(なきゆく)月のかけ更(ふけ)て」という第三をつづけた。

金子拓著『戦国おもてなし時代』より一部抜粋

戦国時代に活躍した連歌師の里村紹巴(さとむらじょうは)、戦国大名の中では抜きんでたレベルの細川幽斎、また同じく相当の連歌会で場数を踏んできた明智光秀。この3名が織りなす連歌は見事である。

雪が舞う中、琵琶湖に舟を浮かべて酒を酌み交わして詠んだ歌だという。発句が雪の中の琵琶湖の静寂さを表し、脇の句で遠くのさざ波を織り込んでいる。そして、第三句で群れを成す千鳥の羽ばたきと鳴き声が詠まれている。段階的に音を大きく表現するなど、それぞれが前の句を受けて理解するからこそ、このような見事な情景を表す連歌ができるのだろう。これぞ芸術のコラボレーションである。

様々なタイミングで行われる魅惑の「連歌会」

さて、連歌会がなされるのは、何ももてなしの時だけではない。忘れてはならないのが「出陣連歌(しゅつじんれんが)」である。「出陣連歌」とは、合戦へと出向く前に連歌を詠んで神社に奉納する連歌会(れんがえ)のことである。縁起を担ぐものとして、戦国時代の世では出陣前の重要なイベントであった。

有名なものでは、明日光秀が主君である織田信長に謀反を起こす「本能寺の変」の前の出陣連歌『愛宕百韻』(あたごひゃくいん)がある。

時は今天(あめ)か下しる五月哉(かな) 光秀

水上なさる庭の夏山 行祐

花落る池の流をせき留て 紹巴

かせは霞を吹をくるくれ 宥源

松も猶かねのひゝきや消ぬらん 昌叱

かたしく袖は有明の霜 必前

ちょうど豊臣秀吉が中国攻めを行っている最中のこと。明智光秀には、秀吉の援軍として中国へ向かうよう命令が下っていた。光秀は、居城の丹波亀山城(京都府亀岡市)へ一度帰ったあとに兵を整え、天正10年(1582年)5月28日に愛宕山威徳院(京都府京都市)に参り、連歌会を行ったとされている(諸説あり)。

じつは、この愛宕百韻、明智光秀の発句が本能寺の変のカギといわれている。「時は今」の「時」を明智氏の本姓である「「土岐氏(ときし)」にかけているというのだ。「天(あめ)が下しる」とは「天下を治める」という意味。つまり、「土岐氏である自分が天下を治めるのだ」という本能寺の変を起こす決意表明ではないかと一般的に解釈されている。なお、本能寺の変はこの数日後、6月2日に起こっている。

こうして、合戦前の戦勝祈願に連歌会を行うのは、縁起を担ぐという目的もあるが、一体感を強めるという意味合いも大きい。主君とその家臣が共に和歌を詠み、つなげることで一体感が増し、士気が上がる。いうなれば、ラグビーのニュージーランド代表オールブラックスの「ハカ」のような役割もあったといえる。

「連歌師」の本当の職業って?

この「連歌会(れんがえ)」は誰でも開催することは可能だ。ただ、和歌への造詣が深くなければ、正直、赤っ恥をかくことになる。特に、出陣連歌の場合に失敗は許されない。これから行う合戦の戦勝祈願として行われるため、出来が悪ければ、その場にいる者の士気に影響を及ぼしかねない。そのため、何としてでも、連歌会を成功させる必要がある。

そこで登場するのが「連歌師」である。

連歌師とは、連歌を専門として指導にあたり、連歌会や、時には出陣連歌など進行役も行う者だ。特に有名な連歌師といえば宗祇(そうぎ)だろう。室町幕府9代将軍足利義尚(よしひさ)を指導し、京都の北野天満宮にある「連歌会所(れんがかいしょ)」の奉行にもなったほど。この宗祇によって連歌は大成したといわれている。

さらに連歌は、戦国時代にも引き継がれ、より一層拡大した。公家や武家のみならず、庶民にまで浸透し、大流行したのだ。宗祇の弟子である柴屋軒宗長(さいおくけんそうちょう)や、その弟子である谷宋牧(たにそうぼく)、先ほどから名前が出ている戦国時代末期まで活躍する里村紹巴(さとむらじょうは)など、多くの連歌師が各地で求められた。中には有力者たちに呼ばれて各地を転々とするため、僧侶などの格好をするものもいたという。

ちなみに、時は戦国の世。ただ、連歌の指導をするためだけに、何日も費やして離れた場所を行き来するのは、いささか費用対効果があまりよろしくない。どうせなら、和歌をしっかりと学ばせて、生え抜きの連歌師を育て手元に置く方が効率的だろう。

では、なぜ連歌師をわざわざ呼ぶのか。

じつは、連歌師には裏の顔があったとされている。彼らの裏稼業は「情報屋」。連歌師が各地を回って得た情報を手に入れる必要があった。意外かもしれないが、戦国時代は超情報戦が繰り広げられていた。忍びはもちろん、商人、僧侶、巫女などの姿をした間諜(かんちょう、スパイのようなもの)を置いて、いかに情報を収集するかで決まる。そういう意味では、連歌師は武将のみならず、都や各地の有力者、公家などのところへ回って多くの情報を持ち合わせていたため、重宝されたといえよう。

また、有力者たちを結ぶ役割も担っていた。いうなれば「交渉役」である。各地の武将の意見のとりまとめ、公家、武家問わず、口利きやあっせんなど、裏稼業ならではのビジネスを展開していた。実際に、柴屋軒宗長は包囲された今川勢の救出交渉を甲斐武田氏と行っていたのは有名な話だ。このような存在があったからこそ、戦国時代には様々なドラマが生まれたのかもしれない。

じつは戦国時代の武将は「源氏物語が」が好き?

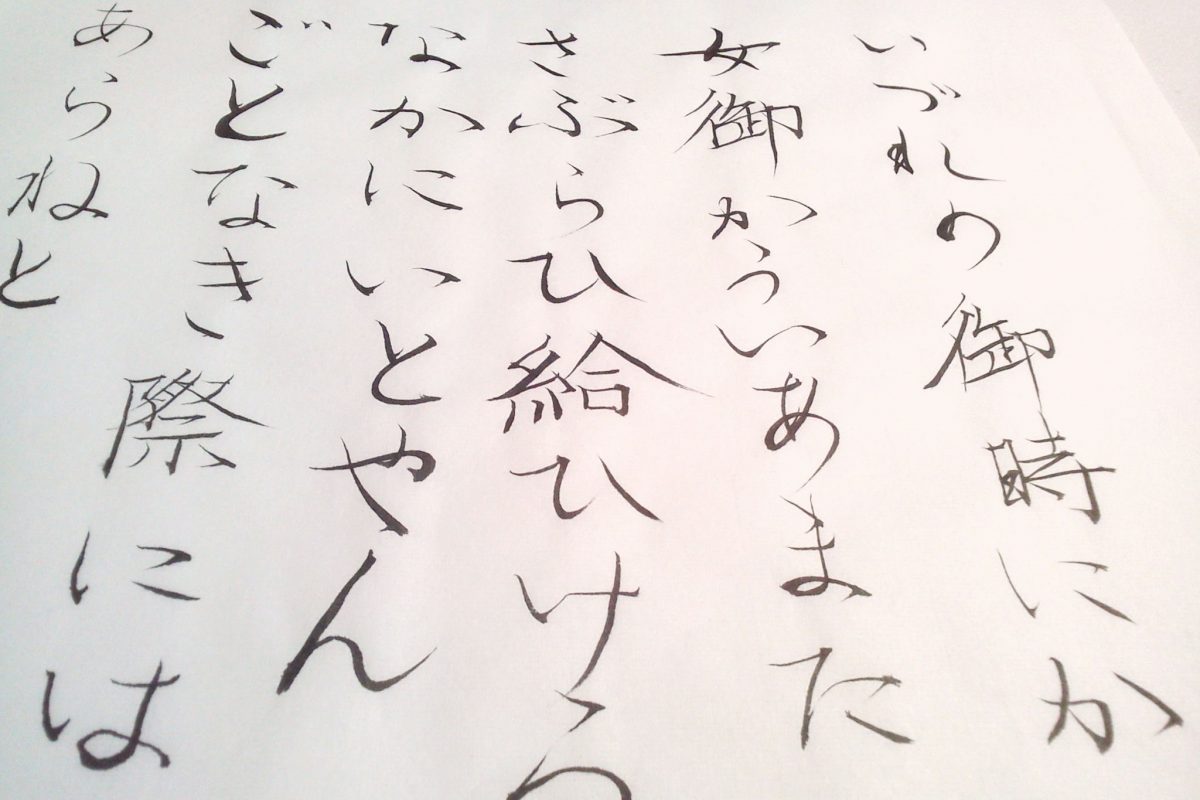

物怖じしない豪胆な性格、武芸に秀でて細かいことにも気にしない。きっと、戦国時代の「The武将」イメージ像は、こんな感じだろう。しかし、そんな彼らが手にしているのは、驚くことなかれ。まさかの『源氏物語』なのだ。

じつは、実際の戦国時代は、想像よりも過酷だった。武芸だけやっていればいいような、筋肉で物事を考える輩は、お里が知れると嫌味を言われるほど。武芸は戦のため、生き残るために必要なモノ。併せて、茶道、香道、和歌など文化をたしなむことも、戦国の世を生き抜くには、やはり必要だった。特に、武将の上に立つ戦国大名であれば、和歌が詠めるのは必須条件。主従関係なく輪になって詠む連歌は、連帯感を高めるアイテムの一つであり、士気を高めることができたからだ。また、死に際して「辞世の句」を残すこともしばしば。このような慣習があったからこそ、「和歌」の勉強をしておく必要があったのだ。

しかし、残念ながら、ただ目の前の情景を和歌で表現するだけでは足りない。というのも、和歌の技法には、古典文学の場面を踏まえた場面選びや、古歌の語句などを取り入れる「本歌取り(ほんかどり)」がある。これまでの古典文学を引用できるレベルにまで到達しなければいけないというワケだ。その古典文学が、平安時代の代表作『源氏物語』『伊勢物語』なのだ。実際に、連歌師は指導の中で、『源氏物語』の講釈もしていたとか。

そのため、徳川家康をはじめ、様々な武将が『源氏物語』を読んでいる。なかでも、愛読して蒐集までしていた大内義隆(おおうちよしたか)は有名で、さらに蒐集だけでは飽き足らず研究までしていたのが、能登七尾城主の畠山義総(はたけやまよしふさ)だという。「伊達男(だておとこ)」の言葉の起源でもある伊達政宗(だてまさむね)は、『源氏物語』の一節を襖絵に自筆で書きつけている。こうみると、戦国時代の武将もなかなか武芸のみ秀でるだけにはいかないようだ。

戦国時代は、知れば知るほど想像していたイメージとの乖離が激しくなる。血気盛んな武将が、和歌や王朝文学の『源氏物語』などをたしなむのはその一例だろう。

ただ、時にはイメージを裏切られた方がいい場合もある。

合戦前の「出陣連歌」では、主君、家臣が共に和歌をつなげていく。これから向かう合戦ではもちろん討死を避けては通れない可能性がある。仮に生き延びたとしても、この場にいる共に戦うものたちが全員揃って帰陣することは皆無だろう。そんな状況の中で、和歌を詠み、士気を高める。

ただ、気合を入れ怒号を上げるのではない。自身の覚悟を、決意を、一句に込めて神へ願う。周りに、自分自身に宣言するために詠む。だからこそ、彼らの気持ちを受け止め、昇華させる「連歌師」が必要だったのかもしれない。

参考文献

『戦国おもてなし時代』 金子拓著 淡交社. 2017年10月

『戦国時代の大誤解』 熊谷充亮二著 彩図社 2015年1月

『戦国の合戦と武将の絵辞典』 高橋信幸著 成美堂出版 2017年4月

『戦国大名と読書』 小和田哲男著 柏書房 2014年2月

『あなたの知らない戦国史』 小林智広編 辰巳出版株式会社 2016年12月