関ヶ原の戦いには、「もし…だったら」という話がついて回る。そのうちの一つが、西軍として参戦した九州の島津義弘についてだ。

「もし、島津義弘率いる軍勢が5000であれば…」

「もし、関ケ原の戦いの前日に、義弘が提案した夜討ちが採用されていれば…」

ひょっとすると、関ヶ原の戦いの結末は変わっていたかもしれない。実際に、石田三成に夜討ちを却下された義弘は、自分の陣営で明日の戦死を覚悟したという。しかし、奇跡に近い確率で、島津義弘は関ケ原の戦いから生還する。それが、伝説のように語り継がれてきた「島津の退き口(のきぐち)」だ。「捨て奸(すてがまり)」という戦法で、多くの家臣が命を張って、主君である島津義弘の脱出劇を支えた。今回は、この関ヶ原の戦いでの島津軍の退却に焦点を当てる。島津義弘は、どうして「正面突破」という道を選んだのか、その結末までを追っていきたい。

関ヶ原の戦いでの悲運

島津義弘にとって、そもそも「関ヶ原の戦い」は、最初からケチがついた戦いだった。正直、後世からみても、義弘が置かれた状況は悲惨としかいいようがない。というのも、あまり知られていないことだが、島津義弘は、当初は伏見城に入城して、東軍である徳川家康側で戦うつもりだったからだ。

秀吉の死後、誰が天下を取るかについては、それぞれが水面下で接触し、様子を見ての駆け引きを行っていた。まず、五大老の一人である上杉景勝(うえすぎかげかつ)が会津に帰ったのをきっかけに、家康以外の五大老、前田利長、宇喜多秀家、毛利輝元も領地へと戻る。徳川家康のみが三奉行と共に伏見に残るという状況だ。さらに、家康は大阪城西の丸に入って、豊臣秀頼をけん制しつつ、精力的に諸大名へ書状を送り、味方としての結束を高めようとしていた。

一方、島津家はというと、これまで九州で勢力を拡大してきた名門の一族。豊臣秀吉の九州討伐の折に服従はしたが、結果的に九州南部の薩摩、大隅、日向(鹿児島県、宮崎県)の領地は認められた。加えて、代々続いてきた「名家」のプライドがある。この誇りが、現実を直視させずに曇らせた。島津家の長男で家督を継いだ義久(義弘の兄)を筆頭に、家臣の中には島津軍が服従することに納得していない節があったのだ。未だに秀吉への遺恨もあり、島津家は、中央からの要請に対しことごとく非協力的であった。これは、京都にいてその強大な権力を目の前で見せつけられた義弘とは真逆の方向だ。その温度差は非常に大きかったといえる。

そんな状況の島津家に、新たな火種が起こる。関ヶ原の戦いが起こる一年前、ちょうど情勢を見極める大事な時期に、島津家では「庄内の乱」が勃発。「庄内の乱」とは、義弘の子である忠恒(ただつね、のちの家久)が、伏見の屋敷で重臣を斬り殺したという事件である。この時には、既に忠恒(家久)が島津家の家督を継いでいたこともあり、島津家が大いに揺れた。結果的に、殺された重臣の子が籠城するなど、のちに乱となり、鎮圧に時間を要すことになる。その折に徳川家康は、必要であれば援軍を派遣するとの書状を送って、島津家援助の意向を見せていた。

かような事情もあって、「庄内の乱」を鎮圧したのち、慶長5年(1600年)4月、御礼のために義弘は徳川家康を訪問している。このときに家康は、食事をしながら、上杉景勝が上洛しなければ出陣することを告げたという。そして、義弘には伏見城の留守番を命じた。もはや、完全に島津義弘は東軍側であった。義弘自身も、この命を受けて兵を送るようにと、国元に再三再四要請している。伏見城を守り切れなければ「島津家の手落ち」ともなると考えたのだ。実際に、東軍での戦いに向けて準備していたのだ。

しかし、国元からは一向に兵が送られることはなかった。隠居していた義久、その影響下にあった忠恒(家久)、島津家臣団らは腰を上げず、伏見の義弘は焦るばかり。他方、西軍の石田三成からは西軍での参戦を迫られ、幾度か固辞しているも、八方ふさがりの状況だったようだ。それでもなんとか打開策をと考え、義弘は伏見城へ向かう。そんな義弘に対して、極めつけは、まさかの「入城拒否」であった。伏見城の留守居役(るすいやく)の鳥居元忠(とりいもとただ)が、よもや西軍と通じているのではと、島津義弘の真意を疑って伏見城への入城を拒んだのだ。

既に挙兵した石田三成の後ろには「豊臣秀頼」がいる。どちらが「公儀(政府)」かと突き詰めれば、義弘にとっては西軍が「公儀」ともいえるだろう。結果的に国元から援軍が来ず、伏見城に入城もできず、ないない尽くしの島津義弘は、意に沿わない「西軍」として関ケ原の戦いに参戦するのだ。

代々語り継がれる「捨て奸(すてがまり)」の威力

不本意ながらも西軍として参戦した以上、島津義弘は戦いに手を抜くことはしなかった。本来ならば守るべきはずの「伏見城」の落城に大いに貢献し、その後は三成らと共に大垣(岐阜県)へと向かう。

国元からは依然として「島津軍」は送られてこなかったが、自らの判断で九州を出たものたちがいる。主君である義弘を守らねばと、家臣たちがそれぞれ兵を連れて五月雨式に集まってきたのだ。兄の義久も義弘の死を望んでいたわけではなく、出兵を止めることもなかったという。その数、最終的に1500近くにまで達したとか。その上、彼らはただの寄せ集めではない。自らの意思で、死も厭わず義弘のために集結した義勇軍である。だからこそ、少数の兵でも、この不可能な脱出劇を成し遂げることができたのだろう。

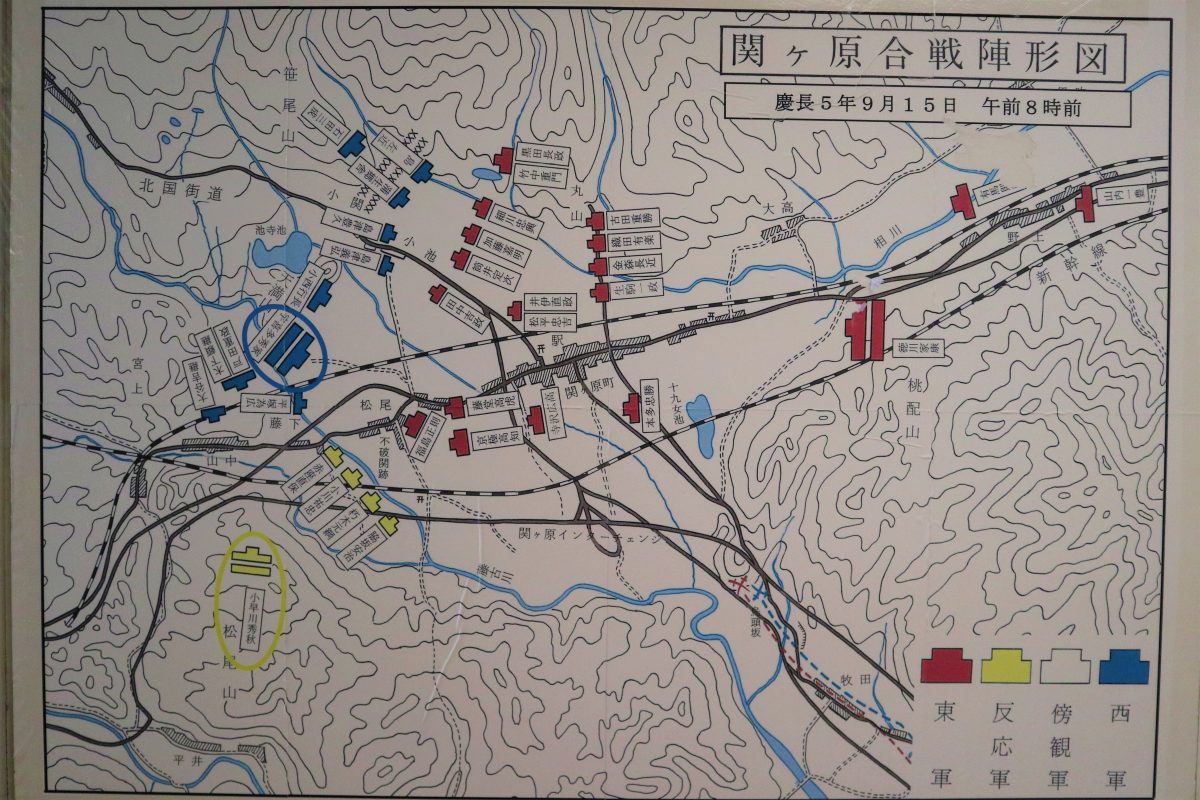

こうして迎えた関ケ原の戦い当日、慶長5年(1600年)9月15日。西軍の石田三成は関ケ原の北、笹尾山へ陣を置いた。島津義弘はその南の小池村に、そして小西行長、宇喜多秀家なども近くに布陣する。一方で東軍の徳川家康らは桃配山に布陣。さらに、少し離れたところで、南の松尾山付近には小早川秀秋が、その山麓には大谷吉継、家康の背後の南宮山には吉川広家(きっかわひろいえ)、毛利秀元などの毛利勢が西軍として陣取る。

関ケ原の戦いの布陣は、誰がみても西軍が圧倒的に有利だった。事実、小早川秀秋が裏切る前の午前の戦況などは、西軍が優勢だとも記録されている。しかし、徳川家康ら東軍の背後に陣を置いた吉川広家などの毛利勢。じつは、彼らの動向が関ヶ原の戦いに大きく影響した。いつも「小早川秀秋の裏切り」だけがクローズアップされるが、毛利勢も無視できない要因の一つだ。

毛利勢の陣は家康ら東軍の背後。本来であれば、後ろから攻めて挟み撃ちにできるところを、吉川広家は「霧が濃い」「弁当を食べている」などの理由を並べ、一向に動かなかった。毛利輝元が西軍の総大将に担がれる一方で、吉川広家は小早川秀秋らとともに、徳川家康と事前に内通していたからだ。挟み撃ちにしたくとも毛利勢は動かず。かといって、他の西軍が家康の背後から攻めたくても、毛利勢がいるためできない。言い換えれば、毛利勢が家康の背後を守っていたともいえる。ただ、東軍がこのまま形勢不利となれば、毛利勢はとっとと寝返って西軍として戦うだろう。そういう意味では、戦いの結果は西軍に転ぶ可能性もあったのだ。

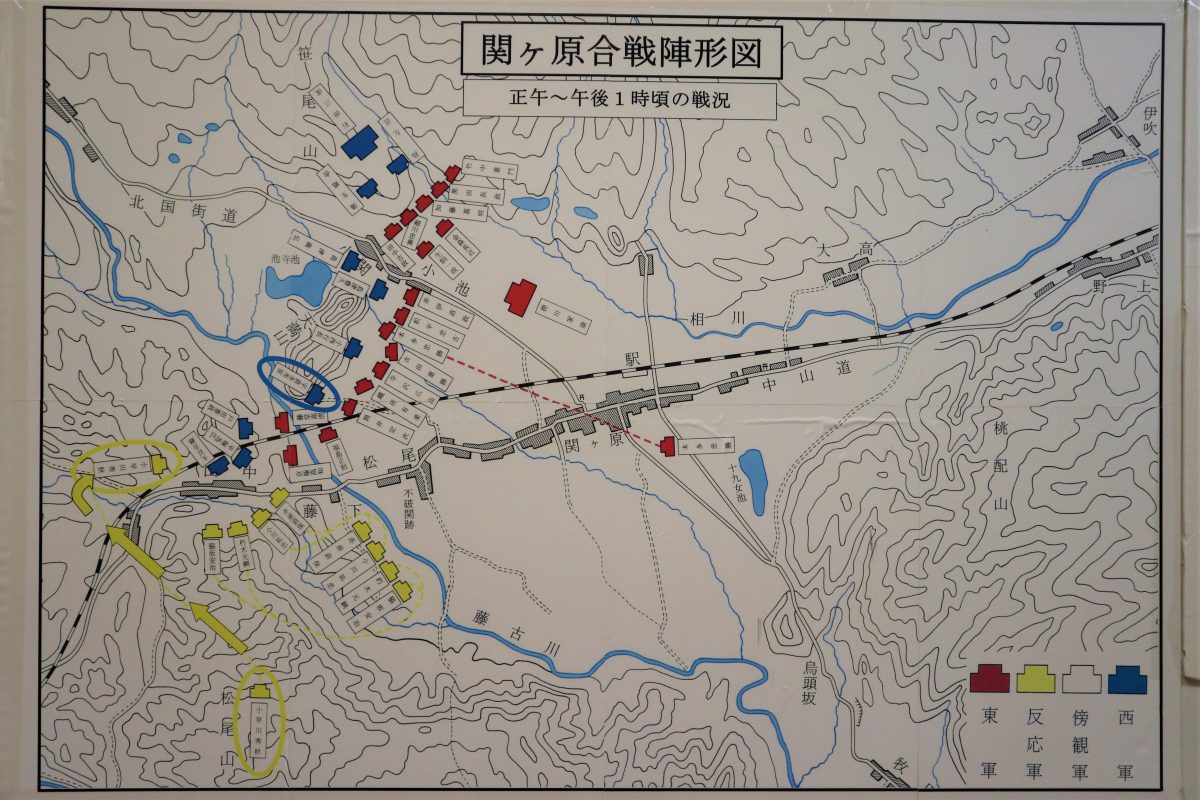

関ヶ原の戦いは、午後になっても相変わらずの状況だったが、「西軍」の小早川秀秋が「東軍」として兵を動かし、さらに赤座直保(あかざなおやす)ら4名が当日の土壇場で西軍を裏切ったことで、一気に東軍に傾いたといわれている。こうして、家康の勝ち鬨(かちどき)の声とともに、西軍の敗走が始まる。

石田三成は伊吹山へ敗走。小早川秀秋に追い立てられた宇喜多秀家らの軍が島津の陣営へと押し寄せる。西軍は散り散りになり、気付けば島津軍は戦場の真ん中で孤立していた。ここで、島津義弘には幾つかの選択肢があった。最後まで東軍と戦って討ち死にするか、後方の近江(滋賀県)への退却、もしくは前方へ抜けて大垣(岐阜県)への退却である。

そして、義弘が選んだのは、島津軍が一団となって前方へと突き抜けることだった。

世にいう「捨て奸(すてがまり)」の戦法で、前方へと突き進む。「捨て奸(すてがまり)」とは、本隊が退却する前に、小隊をその場に留まらせ、死ぬまで戦わせる。つまり、捨て駒としての足止め作戦である。小隊が全滅すれば、また違う小隊が死ぬまで戦う。この足止めを何度も何度も繰り返して、大将を無事に逃げ切らせるという作戦だ。

島津義弘の脱出劇は、まさにこの「捨て奸(すてがまり)」の戦法で敵陣の中を突き抜けて正面突破をあえて行った。ちょうど東軍の細川忠興(ほそかわただおき)・黒田長政は石田三成の追撃で伊吹山へ向かっており、行く手には福島正則(ふくしままさのり)の軍がいた。しかし、なんといっても、朝鮮出兵の際に明軍から恐れられた「鬼石曼子(おにしまず)」である。死を覚悟した島津軍の士気は尋常でなく、あまりの鬼気迫る形相に手出しできなかったのだとか。ただ、このまま無事に退却できたわけではない。最後は徳川家康の本陣左翼の前を通らねばならないのだ。そこに立ちはだかったのが、家康の四男である松平忠吉(ただよし)、そして徳川四天王の井伊直政、本多忠勝らである。

さすがに名だたる武将の追撃は激しく、義弘もこのまま突き切ることができないと判断。反転して追撃軍と対峙するも、目の前に現れた井伊直政を家臣が鉄砲で撃ち落とすことに成功。井伊直政の落馬で、浮足立つ敵陣を見て、再度反転して義弘はさらに前方へと突き進む。しかし本多忠勝らの追撃も執拗だった。そこで、忠臣である長寿院盛淳(もりあつ)が「ご談合は必要ない」と、義弘の意向を聞くまでもなく自らが身代わりとなって時間稼ぎをした。最後まで主君の身を心配した盛淳は、義弘がある程度遠のいたことを知り「めでたい」と喜んだという。そうして、最後には敵勢に押し入り、壮絶な討死を遂げたのである。

決死の島津軍の突破に、徳川家康も最後は追撃中止を命じたという。こうして、島津義弘は関ケ原を抜け、当初の予定を変更して、伊勢から堺へと抜ける。その後、奇跡的にも人質の女子供らとともに、国元へ帰ることができたのだ。

さて、関ヶ原の戦い後、島津家は徳川家康より所領を安堵される。西軍として戦い、退却時には、徳川四天王の井伊直政を負傷させ、なんなら松平忠吉にも重傷を負わせていた。それでも、島津家の石高は減らずに現状維持。これは、西軍についた武将のほとんどが所領を減らされていることからすれば、例外的な措置といえよう。

「島津義弘」という男の魅力

ここで、島津義弘の人柄を是非とも紹介しておきたい。

島津義弘の家臣団は、非常に忠義に厚い。自分の身を投じてまで必死に義弘を逃がした長寿院盛淳や甥の島津豊久らからわかるように、その結束力は抜きんでている。これは、義弘自身が、日頃から家臣に対して、同じ一人の人間として接していたからであろう。朝鮮出兵の際に、あまりの寒さに他の陣営では凍死する兵が続出する中、島津軍からは一切出なかったのも有名な逸話だ。部屋の中に囲炉裏を作り、上下関係なく全員が暖を取っていたからだとか。同じ粥をすすり、決して家臣だけに苦労させることはなかった。だからこそ、島津義弘が85歳でこの世を去る際には、殉死することを固く禁じられても、13名もの家臣が追腹(おいばら)をした。死してまで主君に尽くす「義」は、他ではなかなか見られない。

義弘は、どちらかというと、カリスマ的なリーダーというよりは、人間味ある魅力を兼ね備えた武将であった。これは、義弘が京都から宰相夫人に送った手紙の一節を抜粋したものだ。

「猶々今夜もそなたを夢にまさしくミまいらせ候て、たゝいまけんさん候やうにこそ候つれ」

「今夜もまた、お前を夢に見たよ。まさに今、この場で出会ったようだった」(和訳)

追伸として、宰相夫人に素直な心情を吐露する姿は「あの戦国最強の島津軍団の大将」と同一人物とは思えない。ちなみに、この手紙は義弘が57歳のとき。あえて何度もいうが50代後半の男の手紙である。長年連れ添った夫婦のやりとりでは、「言わずとも、分かっておろう」的な暗黙知で済ませることが多い。それを、包み隠さず正直に表現する島津義弘は、自分の気持ちを臆することなく、自然と相手に伝えることのできる稀有な人間なのだろう。家臣が必死で義弘を守るために、九州から駆け出した気持ちもわからなくはない。

そんな島津義弘の人間性を考えれば、どうして、関ケ原の戦いにあえて「正面突破」で退却したのか。なんとなく輪郭が見えてくる気がする。なお、ここからは、想像の域を出ないことを、先にお断りしておく。

書籍によっては、いくつかの持論が展開されている。例えば、後方へ退却した場合、物理的に考えて小早川軍と衝突することになる。ちょうど大谷吉継軍を攻撃した小早川軍は「勝ち」の勢いに乗り、それでいて大軍でもあった。一方で、前方であれば、敵味方が入り乱れ混乱している。両者を比較すれば、合理的に考えて、前方の方が突っ切れるという算段があったのではないかというものである。

他方、今後の島津家の将来を考えて、戦国最強と言われる島津軍の半端ない強さを、徳川家康に徹底的に見せておくことを重視したのではないかというものもある。前方であればちょうど徳川家康の陣のそばを通る。実際に、家康は島津家の領地を減らすことはしなかった。そういう意味では説得力もある。

ただ、私としては、もっとシンプルな、義弘個人の本能的なものではないかと思う。ただ、武士としての名誉のため。島津家の誇りのため。そんな気がしてならない。正直、あの混乱の中を、さすがの島津義弘も逃げ切れるとは思っていなかったのではないだろうか。討死も覚悟していたが、家臣に生き延びることを説得され、退却を決断。しかし、万が一、後方への退却の途中で討ち取られれば、それこそ九州の国元、代々続く「島津家」の誇りを汚してしまう。逃げ切るにしろ、討ち取られるにしろ「我が島津軍はなにものも恐れず、正面切って前進する」。これまでの武将としての生き方が、そう決断させたのではないだろうか。

島津義弘は最期まで武将だった。

病を患い、晩年は食事もあまり口にしなかったが、家臣が戦場であげたような「鬨の声(ときのこえ)」を出すと、義弘は目を見開いて食事を口にしたという。その骨身にしみた「武将としての生き方」が、忠義に厚い家臣を駆り立て、後世まで語り継がれる脱出劇を可能とした。私は、そう信じて疑わない。

基本情報

名称: 関ヶ原笹尾山交流館

住所:岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原1167-1

公式webサイト:http://www.kanko-sekigahara.jp/event/sasaoyama/

参考文献

『戦国武将 引き際の継承力』童門冬二著 河出書房新社. 2009年1月

『戦国武将の明暗』 本郷和人著 新潮社 2015年3月

『名将名言録』 火坂雅志著 角川学芸出版 2009年11月

『島津義弘の賭け』 山本博文著 読売新聞社 1997年8月

『手紙から読み解く戦国武将意外な真実』 吉本健二著 学習研究社 2006年12月