成功しても、全ての成果が日の目を見られるわけではない。結果のみならず、運やタイミングが重なり合って、ようやく表舞台へ立てる場合も。約81年前、東京帝国大学航空研究所(航研)が総力を挙げて研究し、世界最速を目指した計画もそうだった。

その名も「研三」。

ちょうど第2次世界大戦前。世界では飛行機開発が盛んとなり、各国が我先にと競い合っていた。もちろん、日本も欧米諸国と肩を並べるべく、日夜、研究に励むこととなる。その結果、開発された研三は、高速飛行のデータ収集を目的とした機体「研三中間機」で試験飛行を何度も繰り返し、遂に昭和18(1943)年12月27日、第31回の試験飛行で最高時速699.9㎞を記録。当時の国産機では、最速の記録を樹立したのである。

今回は、その研三の軌跡をたどるべく、お馴染みの岐阜かかみがはら航空宇宙博物館を訪ねた。前回取材した「飛燕」とは、また違った最期となる「研三」。

やはり、そこには新たなドラマがあった。

研三が目指したのは時速755㎞?

研三中間機が試験飛行で記録したのは時速699.9㎞。正直、どれくらいの速度なのか、想像することは難しい。

令和元(2019)年6月。JR東海で東海道新幹線の新型車両「N700S」の高速実験が公開され、話題となった。なんと最高時速は362㎞。一方でJR東海のホームページには、リニア中央新幹線の情報が掲載されている。平成27(2015)年4月に実施した高速域走行試験では、時速603㎞をマークしたという。営業最高速度は時速500㎞を予定しているのだとか。それでも当然だが、研三の時速699.9㎞には到底届かない。

しかし、かかみがはら航空宇宙博物館の学芸員、水野剛(みずのたけし)氏は、こう話す。

「時速699.9㎞の記録は、当時使用していたようなピストン式エンジン搭載の国産機では、今なお一番速いですが、世界記録と比べるとまだ足りません」

「当時の日本の目標は、その時代の速度世界記録である時速755㎞を超えることです」

飛行機の誕生以来、世界各国はその性能を競い合い、飛行機開発を行っていた。特に、速度向上の舞台となったのが「シュナイダー・トロフィー・レース」だ。

このシュナイダー・トロフィー・レースは、水上機や飛行艇が対象のレースである。じつは、当時の航空技術では、陸上機よりも水上機・飛行艇の方が高速を追求することができた。というのも、離着陸をアシストできる装置(フラップなど)の実用化が未だ進んでいなかったため、速度を追求すれば、それだけ長い滑走路が必要となるからだ。現実的に長大な滑走路の確保が困難でも、水上機・飛行艇の場合には、水面がいわば滑走路となる。こうして、水上機・飛行艇では、陸上機に比べて自由に高速機開発が可能となった。明治(1913)年の第1回大会では、フランスが時速73.56㎞の記録で優勝。その後、大会は継続して開催され、最後の昭和6(1931)年の第12回大会では、イギリスが時速547.3㎞の記録で優勝した。たった20年近くで、人間は速度を飛躍的に伸ばすことに成功したのだ。

「この最後の大会を目指して間に合わなかった機体、イタリアのマッキ社が開発した『M.C.72』は、時速709.21㎞をマーク。この記録は、レシプロ式エンジンの水上機に限ってですが、今もなお破られていません」

離着陸性能が改善されると、こうした水上機の速度開発の結果が、今度は陸上機にも反映され始める。昭和14(1939)年3月、ドイツのハインケル社の「He100」の改造機が時速746.60㎞を記録。同年4月には同じくドイツのメッサーシュミット社の「Me209」が時速755.14㎞と記録を更新する。日本の研三は、世界記録更新が目標であるため、この時速755㎞の突破を目指していたという。

「研三」計画とは?

そもそも、戦争における飛行機の用途は、当初、偵察であった。しかし、空中戦や爆撃などで一部の分野に特化した飛行機の効果が理解されると、日本でも飛行機研究の有用性が主張されるようになる。ここで登場するのが「東京帝国大学航空研究所」、略して「航研(こうけん)」である。航研は、様々な分野の専門家が集結した組織であった。

「研三の研究は昭和14(1939)年2月頃に決まりましたが、同年9月には第二次世界大戦が決まります。機体のモックアップができて、細かい設計を進めていこうというところで、真珠湾攻撃に突入。完成して試験飛行するときには、日本はミッドウェー海戦に負けてどんどん敗戦に転じていく状況になっていました」

結果論として、研三の研究は開始時期のタイミングが悪すぎたといえる。ただ、それでも航研の成果は、3つの分野で確認することができる。1つは「より遠く」だ。開発された「航研機」は、周回航続距離11,651.001㎞の世界記録を樹立した。また、「より高く」を追い求めて「ロ式B型」も開発された。そして、最後に「より速く」の分野で開発されたのが「研三」である。

「『研三中間機』は、研究の第1段階目で作った機体。高速機の飛行に関する様々なデータ取得を目的とする機体で、成果を第2段階目の機体に反映させて、世界記録に挑戦するという流れでした」

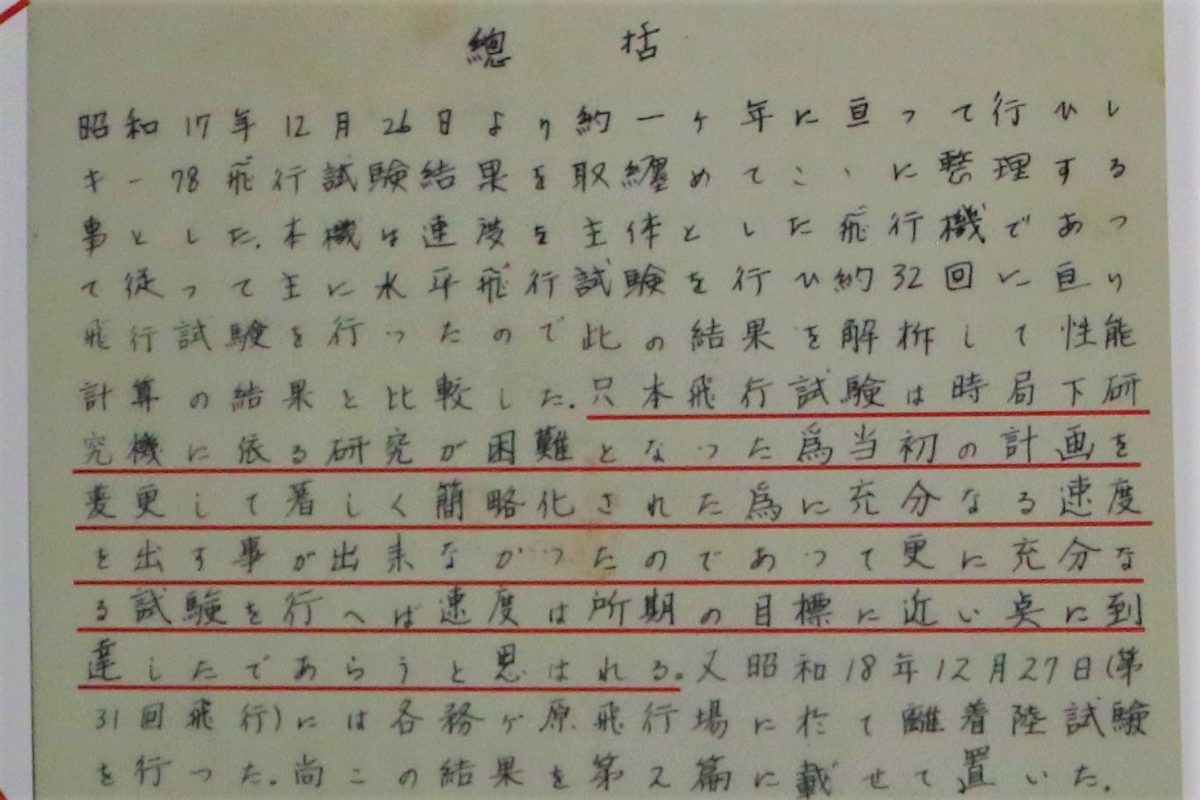

研三中間機の完成から約1か月後。試験飛行が各務ヶ原(かかみがはら)飛行場で行われた。初飛行は昭和17(1942)年12月26日。ただ、初飛行ではエンジンオーバーヒート、脚カバーの破損など、様々な改善箇所があったとされている。

以後、1年にわたって試験飛行は継続される。そうして31回目の試験飛行となる昭和18(1943)年12月27日。最高速度は時速699.9㎞を記録。もともと、試作の段階で要求されていたのは時速700㎞。ほぼ、要求通りの性能であることがこの試験飛行で証明されたのだ。

より速く!研三でわかる高速機の特徴

高速飛行を可能にするためには、大馬力でかつ小型のエンジンが必要だ。

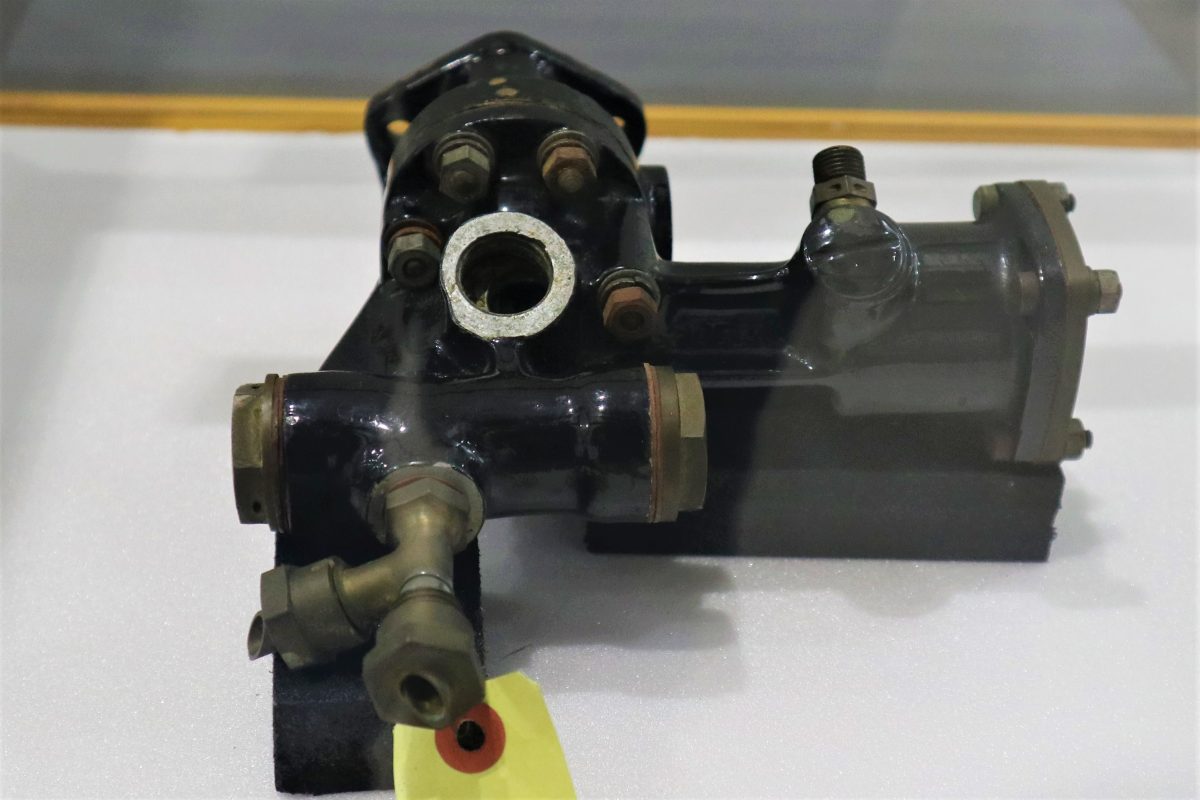

「記録を達成した研三のエンジンはドイツのダイムラーベンツ社の液冷式エンジン『DB601A』を改造したもの。飛燕のエンジン『ハ40』の元となったエンジンです。メタノール噴射装置を付けて、エンジンのパワーアップをしても不都合がないようにしました」

また、「より速く」飛行するには、空気抵抗をできる限り減らすことも重要だ。研三に搭載した液冷式エンジンでは、冷却液を空気に当てて冷やす必要がある。ただ、ラジエーターの出っ張りは空気抵抗となる。そのため、ラジエーターをどう克服するかが課題であった。

案としては、機体外板を使って熱交換を行う表面冷却や、胴体内部に小型の送風機とラジエーターを搭載して冷却する送風機冷却も検討されたのだとか。

「結果として一部に表面冷却を採用して、それで足りない分を補うために、側面に小さめのラジエーターを付けることにしました」

機体自体にも工夫がある。

「これは、同型のエンジンを搭載している『飛燕』と『研三』です。同じスケールで作られていますが、大きさが異なります。特に翼が小さくなっている。翼が小さいほど、空気抵抗が減るので、よりスピードが出せるようになる」

確かに、「飛燕」よりも全体的に一段とコンパクトになっている。

「究極の形でいえばミサイルやロケット。翼がなかったり小さかったり。当然そちらの方が速度を上げることができる。しかし着陸するときに、速度が落とせないという不都合も出てくる。トレードオフをした結果、翼幅8mの翼で決着がつきました」

このような機体の工夫があって、研三は当時非公式ではあるが、日本で最高速度を記録できたのだろう。

高速機は着陸が大変?

速度を出せば出すほど、着陸には危険が伴う。

「着陸速度を検討した結果、時速160㎞を限度とすることで決まりました」

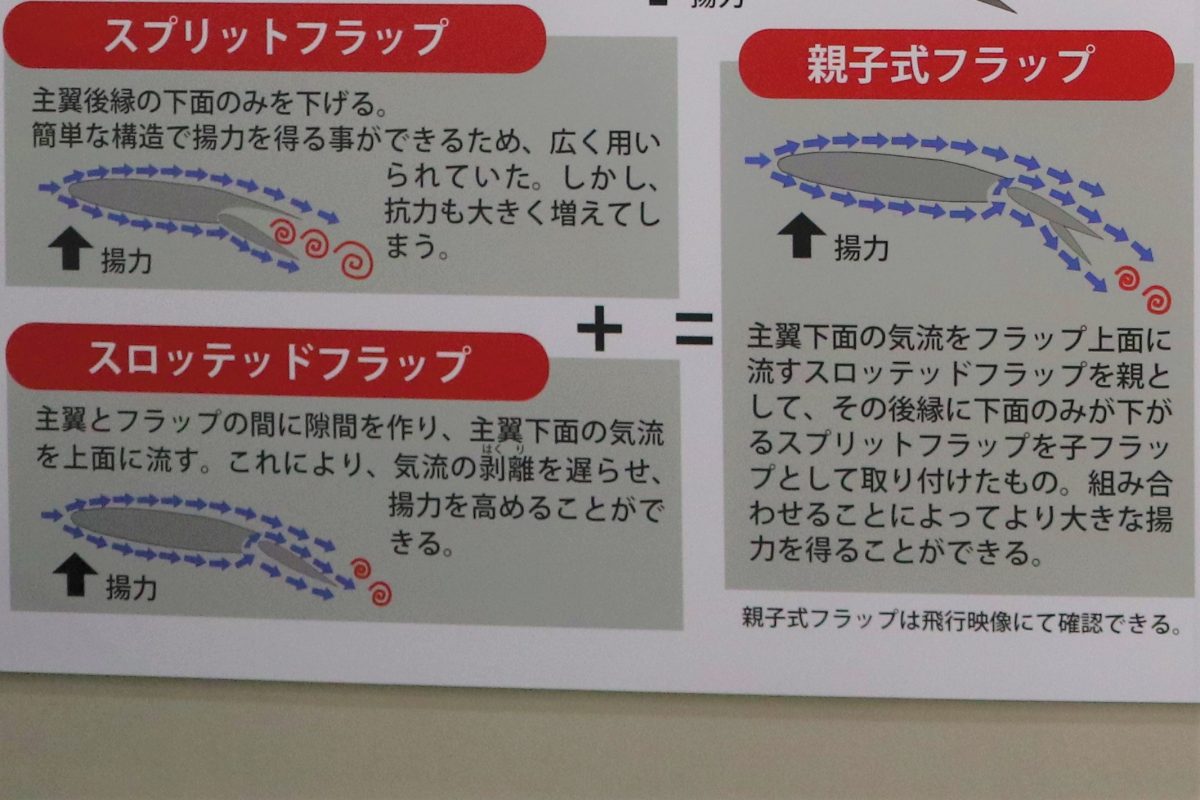

小さな主翼であれば空気抵抗は少なくなるが、その分、揚力を確保することが難しい。離着陸に揚力が十分でないと、安全性に課題が残るわけだ。そのため、研三には親子式フラップが採用された。

「通常、フラップはどの機体にも付いていますが、単純なフラップで、翼の後の下面部分のみが開いていく方式(スプリットフラップ)です。研三の場合、これだけでは足りない。主翼のフラップがせり出しつつ下がる、その隙間に空気が流れる方式(スロッテッドフラップ)も併せて、2段階のフラップを作りました」

こうして、必要な滑走路の長さは、離陸時は360m。着陸時は当初の1000mが600、700mまでになったという。

「当時の機体の多くは上向きの姿勢で着陸するが、研三は水平に近い姿勢で着陸します。戦時中の前線の基地ですと、戦闘機用の滑走路が400mくらいの場合もあったそうで、長い滑走路でしか飛べない飛行機なんです」

確かに、実戦用としては不十分な機体なのかもしれない。

「コックピットが主翼より後ろに位置するので、他機と比べて機首までが長いです。陸上での移動の際は前が全く見えないので、試験飛行の映像中では、横に整備員がついて移動していました」

当時、各務原飛行場に勤めていた人達は、研三を「ロケット機」とも呼んだという。

「より空気抵抗を少なくするよう、キャノピーの張り出しを低く抑えたため、非常に視界が狭く、パイロットも危険と考えキャノピーを閉めない状態で試験飛行をされていたそうです。ただ、記録が出たこの日は、キャノピーを閉めた飛行でした」

キャノピーとは、コックピット上部を覆う大きな窓のこと。パイロットを守るものだが、閉めれば視界が悪くなり、当然そのぶん危険になる。そんな研三の試験飛行を一手に引き受けていたのが、片岡載三郎(かたおかさいざぶろう)操縦士。陸軍から川崎航空機工業にテストパイロットとして入社した人物である。

次々と開発される試作機の試験飛行に貢献し、飛行機開発にはなくてはならない存在だといえるだろう。ただ、短すぎる生涯だった。享年33歳。あの「飛燕」キ61-Ⅱ型(試作5号機といわれている)の試験飛行の際に、エンジン火災のトラブルに。なんとか着陸させるため飛行場へ向かっている途中の木曽川上空で、燃料タンクが爆発した。犬山橋下流500mの地点に墜落し殉職。

民間人ながら、B29爆撃機3機を「飛燕」試作機で撃破する殊勲もあげられている。研三の研究には、片岡操縦士のような勇ましいテストパイロットが必要だったといえる。

研三の最期

さて、研三はどのような結末を迎えるのか。

もともと陸軍としては高速機を研究させることで、その成果を軍用機に反映させる思惑があったという。航研に委託された研究自体は平和目的だが、その成果は軍事目的の利用として考えられていたのだ。しかし、研三中間機の改良で精一杯となり、研究自体の進展は遅かった。新しいエンジンだけでも3年はかかる見込みで、目途が立たず。一方で、戦争は激化。

「もはや、純粋な速度に挑む機体を研究する場合ではないということで。もっと実用機を研究する必要があると、研三の研究は打ち切りになりました」

昭和19(1944)年1月18日、たった2時間の会議で研三の研究は中止と決定される。こうして、研三は幻の高速機で終わってしまうのであった。

それだけではない。

戦局は悪化。結果的に日本は敗戦を迎えることに。

そして、戦後、進駐軍の調査ののち、研三は処分されてしまう。あろうことか、あれだけ多くの時間と労力、そして人々の情熱が費やされたが、他の機体と同じく潰されてしまったのだ。非常に残念な最期といえる。

それから約75年後。

半世紀以上を優に超えて、国立科学博物館で研三の飛行映像が発見される。

「研三の主任設計者であった山本峰雄所員の御子息が、研三の映像を見たと証言していたそうです。そして、山本所員について研究を進めていた方が、その情報を頼りに国立科学博物館に調査を申し入れました」

山本峰雄氏の資料一式は国立科学博物館に全て集められたという。幾度もの要請で調査を実施。そうして、今回新たに研三の試験飛行映像が発見されるに至ったのだ。研三の製作、飛行、そして進駐軍に潰されるまでの間、ずっとこの各務原にいたという研三。各務原にゆかりの深い機体という事で、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館で「研三」の特別展示が行われた。

「発見された映像は企画展で全編を公開しています。内容としては、試験飛行第31回の記録です。写っている研三は、塗装された状態であることがわかります」

今はなき研三の機体。

しかし、その雄姿は映像として残っている。いや、それだけではない。ただ物理的なものではなく、研三の「魂」が、確実に後続機の開発へと引き継がれているはずだ。

戦争で延期されていたエアレース。

昭和39(1964)年9月、ようやくアメリカのネバダ州リノで、空での速さを競うレースが開催された。「リノ・エアレース」という。以降、現在でも毎年9月に大きな祭典として開催されているのだとか。

世界のどこか。

今でも「より速く」に熱くなっている人たちがいる。

写真撮影:大村健太

※冒頭の「研三」の写真は、国立科学博物館所蔵となります。

基本情報

名称:岐阜かかみがはら航空宇宙博物館

住所:各務原市下切町5丁目1番地

備考:企画展「スピードを追い求めた幻の翼 研三―KENSAN―」は5月6日まで開催(展示期間の延長が決定)

公式webサイト:http://www.sorahaku.net/