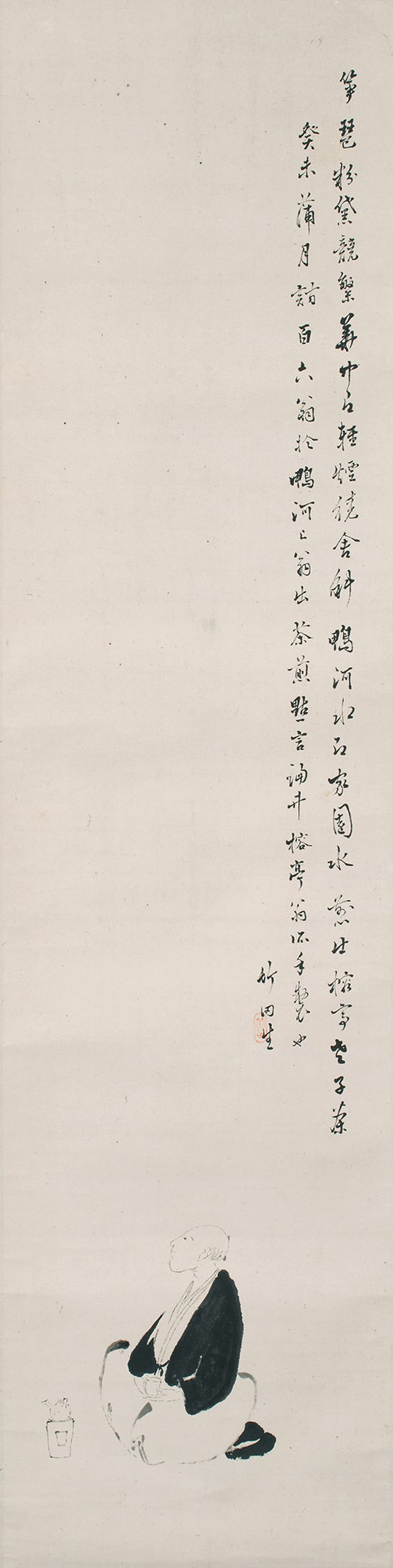

江戸時代の陶工であり、画家でもある木米(もくべい)。ちょっと変わった名前なので、最初読めなかったりもしたのですが……(笑)。サントリー美術館での個展が開かれるやいなや「木米にはまりそう」という感想がネット上に見られるようになりました。

何を隠そう、筆者もそのはまりそうな1人です。茶碗や急須など何気ないアイテムが、木米の手にかかると、変わっているのに普遍的な美をたたえた唯一無二の魅力を発する存在になっているのです。なぜでしょう?

その理由の一つとして、木米が、博識な上に遊び心満点な「文人」だったことが大きかったのではないかと思います。そもそも、「文人」でアーティストであるとはどういうことなのでしょうか?

「文人」であったからこそ、「美と美を因習を超えて柔軟に結びつけ新しい美を開いていく」ことができた木米のクリエーションの魅力を、陶磁作品に特化して伝えたいと思います。

文人アーティストは、アマチュアなのか?プロなのか?

みなさんの周りに、「あの人は文人だ!」と、パッと思い浮かぶ人はいますか?

そもそも文人という言葉があまりメジャーではないので、イメージが湧きづらいかもしれません。

ところが、今回の主役である木米が活躍していた江戸時代は、「ああ、文人の誰誰ね」と認識されていたようなのです。そしてまぎれもなく、木米も文人。文人でありつつ、京都を代表する陶工として知られた人でした。

ところで、文人とはどんな人なのでしょうか?

サントリー美術館の資料によると「木米が生きた時代の日本における『文人』は、中国の文人の詩書画三絶の世界に憧れをもち、中国の学問や芸術の素養を身に付けた人々」とのこと。

ほほ~。そうすると、その文人が作家になった場合、彼らはアマチュアなのでしょうか? プロなのでしょうか? ちょっと長くなるのでその話は後にして、まずは文人陶工・木米の作品を、いくつか見てみましょう。

正統派の美しさと、アバンギャルドな面白さが同居している!

「これはプロ……というか天才でしょう!」と、はやばやと結論を出してしまった私ですが……(笑)。もう少し、文人作家はプロなのかアマなのかについて考察してみたいと思います。

文人という概念が生まれた中国において、文人作家とはどのような位置づけだったのでしょうか?

そもそもは「制作を職業としない人たち」で、おおむね儒家としての人文的教養を身につけた王侯貴族、官僚、地主ら支配的・指導的立場にある者。幅広い知識を有する読書人であることを前提とし、その教養をベースに詩文の才を発揮する人たちを指したようです。

有産階級出身で経済的に自立していた彼らは、プロの芸術家になるためではなく、あくまで自らの教養、趣味として琴詩書画をたのしんだ。つまり自らの楽しみのために制作した人々だったようです。ところが、南宋(13世紀)ごろから詩書画などを専門的に行う人たちが活躍するようになり、文人の専門化、職業化が目立ち始めたとのこと。(『玉堂清韻社報』を参照:http://urakami-gyokudo.jp/bunjin/)

要するに、もともとはアマチュアが基本だったのですが、のちにプロも出てきたということなのですね。

一方日本では、江戸時代以降、中国的な教養を身につけた人物を文人と呼んできました。武士・農民・商人といった身分や出自に関係なく、職業とするか否か、専門家であるか否かを問わず、独自のネットワークを構築して全国的な規模で交流したとのこと。(『玉堂清韻社報』を参照:http://urakami-gyokudo.jp/bunjin/)

このような時代背景があったからこそ、文人・木米が誕生したのです。

実際、木米は特権階級だったというわけではなく、京都祇園の茶屋「木屋」に生まれました。彼は10代の頃から偉大な文人・高芙蓉(こうふよう)のもとで篆刻などを習い、古器物の鑑賞を好み、文人としての修養を積んだそうです。そして自ら望んで陶業を始めた木米は、奥田頴川(おくだえいせん)に師事し、同時代の京焼陶工たちと切磋琢磨します。また30代で出会った『陶説』(中国・清朝の陶器書)を翻刻(書物を原本のままの内容で再び出版)することで、陶に関する豊富な知識を得ます。

ここで強調しておきたいのは、木米が大変な読書家で、陶以外に関することにも博識だったということです。

その博識ぶりは、当時一流の儒学者・頼山陽をして「私は天下の書物で読まないものはなく、天下のことで知っていないことはない。しかるに爺は私のまだ読まない書物を読み、また私の知っていないことを知っている」と言わしめています。(展覧会図録「没後190年 木米」9ページ)

このジャンルを問わない博識ぶりこそが、京都でしのぎを削っていた超一流の陶工達とは一線を画して、木米が突き抜けられた一因なのではないでしょうか。

木米は「識字陶工」と呼ばれ、名工として異才を放ち、京都粟田青蓮院の「御用焼物師」となったそうです。そう、まさしく「プロ」だったということです。

さてここで改めて、木米の陶磁作品から具体的にその魅力を見ていきたいと思います。

あったらいいなをハイブリッドしていく

まず、非凡な多面体をしたお重を見てみましょう。手提げになっているアーチの部分の、幾何学的な曲方と透し彫の部分がまたエレガントです。優美ながら現代的で、ありそうでないようなたたずまい。サントリー美術館では一番最初に展示されていたのですが、ただものではないオーラを放っていました。

実はこの作品、様々な要素がハイブリッド(組合わせ)されてできています。

木米の中で、どのようにハイブリッドが出来上がっていったのか? ちょっと彼の頭の中を妄想してみます。

「この中国古来の提重(飲食物などを納める木製の入れ物)いいな~。バッグのように持ち手が付いているのもかっこいい。これ、陶磁器で作ったら面白くない? ひとひねりして、お重の部分と、提げ手がついた台の部分をセパレートにしてみよう。こうするとアーチの中に重箱がたたずんでいるようでいいな。お重のふたは、単なる四角はつまらないから、指輪の石のような八角形のカットにしよう。上のアーチにもこのカットを響かせてカクカクっとさせて、更に側面にもアーチを作っちゃおう。そうだ、このアーチの中にこの前『陶法手録』で見た濤の図を透かし彫り風に入れたらお洒落だ。模様はどうしようかな~。そうだ、『磁器叢』上巻に登場する龍がこの側面にぴったり!」こんな感じでしょうか? (作品の具体的な引用元は図録「没後190年 木米」237ページを参照)。

膨大な知識をハイブリッドし、加えて文人ならではの遊び心をハイブリッドしていくうちに、アイデアがどんどん広がったのではないでしょうか。そして、木米が周囲の文人と違ったのは、プロとしての陶工の腕があったこと。おかげで彼のアイデアは、想像止まりで消えてしまうのではなく、アート作品として私たちの目の前に現れることになります。

もう1点、煎茶に使われる「炉」が、まるで劇場を見ているかのような立体作品になっている例をご紹介します。

こちらは、真ん中に開いた窓から顔を出している満面の笑みのおじいさんから「ようこそ」と聞こえてきそうで、思わず微笑み返した作品です。おじいさんと気軽に呼んだものの、彼は中国の有名な政治家・書家の王羲之です。

この作品の主題は、文人の鑑とも言える王羲之作の「蘭亭序(らんていじょ)」なのです。

王羲之が開いた作詩の宴で繰り広げられる賢人たちの様子や、壮大な山水の景色が360度ぐるりと彫刻されています。

窓の下に突拍子もなく居るガチョウも重要で、「王羲之は、ガチョウの優雅な姿を観察しながら芸術に触発されて、美しい書体を編み出した」という故事に由来するモチーフを表しているそうです。

この炉に彫られている情景を見ながら、炉の周りを何度か巡って鑑賞していると、「蘭亭序」を読んでいなくても、この文人たちの宴に入り込んでいけるようなライブ感があります。伝統的な煎茶の炉に開いている真ん中の穴は、特に愛想もない空洞ですが、そこに笑顔のおじいさんの彫像をハイブリッドすることで「王羲之劇場」を展開してしまうなんて、天才。

極上の知識に、子どものようにお茶目な遊び心がハイブリットされたことで、「炉」が「道具」から「総合芸術」に昇華しています。

文人アーティスト木米、ワザあり!

【展覧会基本情報】

タイトル:没後190年 木米

会期:2023年2月8日〜3月26日

会場:サントリー美術館

住所:東京港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア3階

開館時間:10:00〜18:00(金土、2月22日、3月20日は〜20:00)

休館日:火(3月21日は開館)

料金:一般1500円/大学・高校生1000円 ※中学生以下無料

【参考資料】

1.図録「没後190年 木米」

2.「玉堂清韻社報」:http://urakami-gyokudo.jp/bunjin/