今回紹介するのは、そんな不幸な死にかたをすることになった者たちの物語。海、沼、地中、橋のたもと……あちらこちらから聞こえてくる、亡霊たちの叫び声に耳をすませてみたい。

運悪く人柱になった男(島根県のお話)

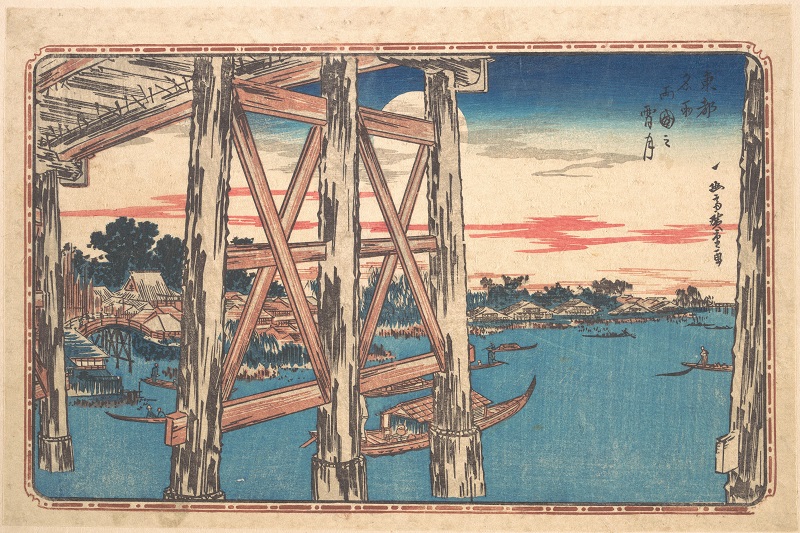

出典:The Metropolitan Museum of Art

https://www.metmuseum.org/

江戸時代の頃の話である。

降りつづいた豪雨によって松江大橋は、一夜のうちに流されてしまった。この橋がなければ町は死んだも同然。人びとは懸命に橋の再建に取り組んだ。橋杭を打ち、橋桁を架ける。しかし、もう少しというところでいつも橋は流されてしまうのだった。

「これはきっと水神さまの祟りにちがいない。怒りをしずめるしかあるまい」

誰かが言いだした言葉に、みんな押し黙った。それもそのはず。神さまの怒りをしずめるための方法といえば、あれしかない。生きたまま水中に沈められる、人柱である。

そんな役に自ら申し出たがる者などいない。それに、水神さまが本当にいるかどうかも怪しいものだ。

「それなら誰もが恨みっこなしの方法で人柱を決めよう。この中で継ぎのある袴をはいている者を人柱ということにしてはどうだろう」そう提案したのは、源助という男だった。

「余計なことを言うな」と、誰も口にはしなかったが思っていたにちがいない。かといって、ほかに妙案も浮かばない。みんなはしぶしぶ承知するしかなかった。

源助はさっそく人びとの袴を調べてまわった。しかし運悪く(あるいは運良く?)継ぎのある袴をはいている者はいなかった。自分でなくてよかった。そう誰もがほっと胸をなでおろしていたところ、突如、群衆のなかの一人が叫んだ。みんなの目がいっせいに源助の袴に注がれる。源助の袴には、小さな継ぎ目の跡があった。

源助がどんな気持ちで人柱になったのかは分からない。

分かっているのは、その後、工事が順調に進んだこと。以前よりも立派な橋が完成したということだけだ。源助の悲しみが、もしかすると悔しさが水神さまの怒りをしずめたのかもしれない。

大蛇に命を奪われた少女たち(福島県のお話)

日和田の領主安積忠繁(あさかただしげ)に、あやめ姫という世にも美しい娘がいた。ところが主家横領をたくらむ家臣によって一家は毒殺。求婚を断ったあやめ姫も沼で溺死させられた。姫の怨念は大蛇となって荒れ狂い、家臣の一族を祟って滅ぼした。それでも姫の怒りはおさまらず、毎年、村の娘を人身御供に捧げるようになったという。

日本では古くから不慮の死や異常な死など、特別な死にかたをした者はその場に留まりつづけると考えられてきた。生贄にされ、どこへも行くことのできなくなった少女たちはさらなる死を呼び、村では計32人もの人身御供が捧げられたという。

33人目に選ばれたのが、村の長者の一人娘だった。長者夫婦は娘の命を救いたい一心で長谷観音にお詣りし、そこで佐世姫と名乗る若い娘と出会った。そして黄金三十枚を与えて村に連れて帰った。

生贄を捧げる日、人身御供となった佐世姫は沼のほとりで法華経を唱えた。天に雷鳴がとどろき、沼から大蛇が現れた。大蛇は佐世姫の読経に聞き入ると、沼に姿を消し、たちまち屍となって水面に浮かんだ。そして美しい天女の姿になると佐世姫に礼を述べ、残された蛇骨で地蔵を作ってくれるように頼んだという。

鹿を殺して生き埋めにされた少年(奈良県のお話)

出典:The Metropolitan Museum of Art

https://www.metmuseum.org/

奈良公園の鹿は春日大社の御使いなのだという。元来、神鹿(しんろく)として大切に、大切に保護されてきた。この鹿は、国の天然記念物でもある。それだけで鹿を大事にしなくてはいけない理由は十分である。

でも、私はかの鹿たちに一言申したいことがある。いくら大事な存在とはいえ、鹿の命はそれほどまでに尊いのだろうか。たとえば、一人の少年の命よりも鹿の命のほうが重かったりするのだろうか。

昔、三作という名の少年がいた。

三作少年が寺子屋で熱心に習字をしていると、廊下に鹿がやってきた。三作は鹿を気にすることなく読み書きの練習をしていたが、鹿に大事な紙を食べられてしまった。

三作は鹿を追い払おうと何気なく文鎮を手にとった。その文鎮が思いもよらず手を離れ、打ち所が悪かったのか鹿は死んでしまった。もちろん、わざとではない。もののはずみ、というやつだ。

鹿を殺した者には神の掟ともいえる刑罰が待ち受けていた。まだ十歳やそこいらの子どものしでかしたことである。両親は嘆き悲しんだ。ほかの大人たちも心の底では許してやりたかったにちがいない。

興福寺の大御堂の庭には深い、深い穴が掘られた。その中に三作は鹿の死体と一緒に入れられた。大小の石も詰めこまれた。掟どおり「石子詰めの刑」が執行されたのである。

神の御使いである鹿を殺した三作は、死罪になった。鹿を殺した罪で、生きたまま埋められたのだ。

荒れ狂う海をしずめた娘(神奈川県のお話)

出典:国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/778225

望まぬかたちで身を捧げた者もいれば、自ら捧げものとなった者もいる。これはヤマトタケルが東方に行き、走水(はしりみず)の海を渡ろうとしたときの話。

海が荒れ狂っているせいで、いっこうに船が出せずにいた。かといってこれ以上待つこともできない。

「小さな海だ。ほんのひと漕ぎ、一気に攻め入ろう」

そう言ってヤマトタケルは果敢に海へ乗り出したが、沖へ出ると波は一層強く激しく船に襲いかかった。

これを見たヤマトタケルの妻、オトタチバナヒメは言った。

「これは海神の祟りにちがいありません。私が身代わりとなって怒りをしずめましょう」

そうして波のうえに菅、皮、絹の敷物を八枚ずつ重ね、その上に身を投げた。

彼女のからだはあっという間に海中深く飲みこまれた。そして、あれほど荒れていた海は嘘のようにしずまり、船は走り出したという。

夫への愛を貫き、夫が使命を果たせるように海の神に命を捧げたオトタチバナヒメ。おそらくここに愛する人に尽くした女の美しい物語を読むべきなのだろうけど、私はひねくれた性格をしているので、この話を美談と呼んでいいかどうかは、おおいに疑問である。

オトタチバナヒメを心から不憫に思うし、生きた人間を要求する海神さまにも納得がいかない。なぜ神さまは犠牲を求めるのだろう。そのあたりの事情に、すこし立ち入ってみたい。

日本各地に残る人柱伝説

出典:The Metropolitan Museum of Art

https://www.metmuseum.org/

人柱には、建造物の土台となることで守り神となる目的がある。人の肉体が土中に留まることで「柱」としての役割を果たすのだ。よくよく考えてみれば、これってかなり、残酷だ。

静岡県では偶然川を渡ってきた修行者が堤防の人柱にされているし、広島県では土手を築くために村きっての美人姉妹が捧げられている。青森県では堰八太郎左衛門という武士が堰(川の水位を上げるための仕切り)を完成させるために犠牲になった。

しかもこの男、誰に頼まれたわけでもないのに人柱に立候補し、自分の腹に自分で杭を打ちつけるという壮絶な最期をとげている。神様も恐縮しそうなほどタフな男である。

捧げ者たち

人柱になるなら、やっぱり筋肉隆々とした強靭な男(堰八太郎左衛門がそうだったかは知らないが)のほうが良いのだろうか、と思いきや、そういうわけでもないらしい。

人柱に選出される者というのは、古くは子どもや女性、継ぎの袴を着ているとか、美しい容姿をしている、といった特別な印をもつ者に限られていた。ちなみに堰八太郎左衛門が名乗りを上げたのは、おそらく村のため、自己犠牲の精神からだろう。自ら捧げものになりたがる人間なんて、そういない。

こうした人柱の物語には、日本人の歴史的な宗教観が隠れている。特別な者が人柱に選ばれたのは、かつて災害は神がもたらすものだと信じられていたからだ。災害というかたちで現れた神の怒りをしずめられるのは、神に選出された特別な者だけだったのである。

ただ、近世になると事情は変わってくる。災害は、人間が対処することができると考えるようになったからだ。神が選ぶのでないなら、人柱は誰でもいい。もはや人柱になるための条件はなく、男も女も村の外からやって来た人も関係なし。偶然その場に居合わせた、運が悪いだけの誰かが役割を引き受ければいいということになる。

物語の役割

人柱にされた源助。生贄に捧げられた32人の少女。生き埋めにされた三作。そして、神話世界のオトタチバナヒメ。犠牲となった彼らの伝説は、今もなお日本各地に残されている。彼らが実在したのか、本当に残酷な死にざまだったのか、真実は定かではない。伝承はあくまでも物語だ。事実を探ることはできない。でも人を犠牲にしたという言い伝えはすべてつくりもので、現実には生きた人間を犠牲にすることなどありえないかというと、それはすこしちがう気がする。

こうした物語が役割を果たすのは「現在」を語るときだ。どうしてこのようなことが起こったのか起こらなくなったのか、という説明のために、生贄や身代わり、人柱の物語は語られてきた。そして語りの背景には、洪水があったことや、工事が思うように進まなかったという事情がある。誰かを犠牲にしてでも助かりたかったという人間の残酷さが見え隠れすることもある。そういうとき、私はこう思わずにはいられない。神よりも、人のほうがよっぽど怖い、と。

【参考文献】

中村生雄『狩猟と供犠の文化誌』森話社、2007年