寝坊して遅刻する夢を何度か見た。

教育業界にいた頃の話である。激務に追われていたせいだろうか。遅刻の状況はいつも違う。それは授業だったり、会議だったり、はたまた三者懇談だったり。

どちらにせよ、目覚めは最悪。これほど、辛い気持ちになることはない。ただ、いくら遅刻したところで夢は夢。現実ではなかったと胸をなでおろすことができた。

そう思うと。

「関ヶ原の戦い」で「世紀の大遅参」という有り難くない史実を作ったあの人物。2代将軍徳川秀忠(ひでただ)は、さぞや辛かったに違いない。まんまと真田一族の術中にはまり、その上、不運ともいえる大雨。まさに言い訳をしたところで、後世にまで残ってしまった黒歴史は消えることはない。

そんな秀忠だが。よほど、「遅参」に対して神経質になっていたと思いきや。またまた「2度目の遅参」を心配する事態に追い込まれていたのをご存知だろうか。それも、あの大一番、「大坂の陣」にである。

悪夢再びかと、生きた心地がしなかったであろう徳川秀忠。結果だけみれば、2度目の遅参とはならなかったものの。その裏では、秀忠の決死の叫びがこだました。

今回は、そんな秀忠の苦しい胸の内を探ろうではないか。

大坂の陣は徳川家康の計画通り?

名将言行録に、こんな記述がある。

「『朝夕、鷹のことばかりにかかりきっておられ、いたずらにここにご逗留なさっているうちに、きっと上方では乱を起こす者もあるでしょう。そうなればいかがなされるご所存ですか』といった。家康は『わしのここでのふるまいは、うつけ(たわけ)にみえるか』といわれる―(中略)―家康は手で忠勝の口を押さえ『だまれ、だまれ。このようにしなければ、天下は取れぬのだ。そのわけは、このようにして会津攻めに時間をかけ、うつけを尽くさなければ、上方では乱を起こさない。こうしているうちに、上方では謀反を起こすであろう』」

(岡谷繁実著『名将言行録』より一部抜粋)

これは、徳川家康とその家臣、徳川四天王の1人といわれる本多忠勝(ほんだただかつ)との会話である。豊臣秀吉の死後、まず天下取りに動いたのが、五大老の徳川家康であった。

会津(福島県)の上杉景勝(かげかつ)討伐のため、駿河(静岡県)に逗留しているときのこと。すぐにでも攻めて戻りたい。家康が不在であるという「隙」をなくしたい。本多忠勝はそう思ったのだろう。しかし、軍陣の用意など一切せず、「鷹狩り」に使う鷹の脚の紐ばかりに気を取られている徳川家康。そんな主君を見かねて忠勝が諫言、対する家康の返答が先ほどの会話である。

つまり、家康は、五奉行の石田三成らが挙兵することなど、既に予想済み。いや、原因と結果が逆である。実際のところは、上方に謀反を起こさせるために、わざと会津攻めを決行したという方が正しいのかもしれない。案の定、畿内で石田三成らが挙兵。こうして、秀吉死後のポスト争いとなる「関ヶ原の戦い」へと繋がる。

「関ヶ原の戦い」の経緯をみれば。「大坂の陣」で豊臣氏が滅亡したのも、ただの成り行きとは考えにくい。あの徳川家康のこと。緻密に計画を立て、仕掛けを作り、戦いにまで持ち込んだとも考えられる。ちょうど蜘蛛が、獲物を逃がさぬよう周到な巣を張り巡らすように。

慶長16(1611)年。家康は豊臣秀吉の遺児、秀頼と二条城で会見。当時19歳の秀頼は偉丈夫に育っていた。果たして、その頃から、家康は計画を考えていたのだろうか。ただ、実際に動き出したのは、慶長19(1614)年の夏。秀頼が着手していた京都大仏と大仏殿の再建、またそれに伴って鋳られた方広寺(ほうこうじ、京都府)の梵鐘。この梵鐘に対するケチから、豊臣氏への包囲戦は始まったのである(方広寺鐘名事件)。

豊臣方からの交渉役は、片桐且元(かたぎりかつもと)。徳川家康の元へと派遣されるのだが、家康との面会が叶わない。豊臣一族の存続を心から願って尽力するのだが、報われず。ここでも、豊臣方は家康の言動に翻弄される。なんと、交渉役の片桐且元自身が、豊臣方から内通を疑われる始末。この大事な時に、残念ながら一枚岩とはいかなったようだ。

同年10月1日。片桐且元が大坂城を去った日。

徳川家康は、豊臣氏の討伐を決断。諸大名らに大坂出陣を命令する。一方、豊臣方も翌日の10月2日には、戦争準備に突入。徳川家、引いては江戸幕府に真っ向から対立することに。

慶長19(1614)年の「大阪冬の陣」。そして、慶長20(1615)年の「大坂夏の陣」。難攻不落といわれた「大坂城」を舞台に、豊臣方の軍勢が約10万、徳川方の軍勢が約20万。戦国最後の大きな戦いが始まるのであった。

秀忠からの1通目「到着するまで待って!」

さて、前置きが長くなったが。話を徳川秀忠(ひでただ)に戻そう。

この「大阪冬の陣」が始まる直前、じつは徳川秀忠は2つの書状を出している。

まずは、最初の書状からご紹介しよう。

日付は、慶長19(1614)年10月23日。

ちょうど、江戸城から徳川秀忠が大坂に向けて出陣した日である。ちなみに、父・家康は、一足早く、10月11日に駿府(静岡県)より出陣。10月23日には京都の二条城に入っている。諸大名らも、一旦自分の領地へ戻り、準備を整えてから出陣している状況。

そんな中で、秀忠は、出陣したその日に書状を出した。宛先は、父・家康の側近である本多正純(ほんだまさずみ)。一体、何を伝えようとしていたのか。その内容がコチラ。

「今日二十三日には神奈川まで出馬いたしました。すぐにも上洛いたしますので、大坂城を攻撃するのを、私が到着するまで、待ってくださいますよう、父・家康に申し上げてください。まことに自分勝手な申しようですが、この大事な時だからこそ、よくよくよろしいように申し上げるよう、お願いします」

(吉本健二著『戦国武将からの手紙―乱世に生きた男たちの素顔』より一部抜粋)

なんだか、切実だ。

前回の「関ヶ原の戦い」で、「遅参」という失態を犯した身であれば、心配するのも頷ける。ただ、前回の状況と決定的に異なるのは、秀忠が既に家康の後継者に選ばれていたコト。この時の秀忠は、征夷大将軍となっていたのである。

ただ、だからといって、油断はできない。豊臣秀次(ひでつぐ)が関白にまでのぼりつめながら、謀反を疑われて切腹したように。全ては、天下人、豊臣秀吉の心変わりゆえのこと。そういう意味では、徳川秀忠も常に危機意識があったのかもしれない。「替え」など幾らでもいる。秀吉と異なり、じつに家康には多くの子がいたからだ。

征夷大将軍になっていようが、そんなものは関係ない。なんとしても、遅参だけは避けねばならない。そんな強い気持ちが秀忠の中で働いたのだろう。

いや、仮に、遅参したとしても。

攻撃を待ってくれれば、遅参にならないのでは。

そんな思いから、この書状が出されたと推測される。征夷大将軍である秀忠が、重臣の本多正純にお願いしている図は、なんともいえない。ただただ、秀忠の切迫感だけが伝わってくる。それほど、関ヶ原の戦いでの遅参が痛かったようだ。

しかし、無情にも、再び悪夢の予感。

強烈な不安が、またもや徳川秀忠を襲ったのである。

2通目は「面目ない」と途方に暮れる秀忠

悪いことに、偶然は重なるものである。

万が一遅れたとしても、攻撃を待ってもらえるなら「遅参」にはならない。徳川秀忠も考えたものだ。ある意味、あの屈辱の日から成長したといえる。こうして、秀忠は「予防策」として書状を出し、大失態に備えた。よもや、「これで『関ヶ原の戦い』の二の舞にはならない」と安心でもしただろうか。

出陣の翌日となる10月24日。藤沢(神奈川県)に到着。気ばかりが急き、焦りつつも、5万の軍勢を引き連れなければならない。「急ぎたくても急げない」。秀忠は、そんな葛藤を胸に行軍していた、そんな矢先。

彼は、世にも恐ろしいモノを目にすることになる。

それは……。

なんと、父・家康からの書状。

いうなれば、ちょうどそれぞれの書状が行き違いになった形である。なんせ、共にタイミングが悪かった。徳川家康は、23日に京都の二条城へと入城。その前、ちょうど近江(滋賀県)あたりで、ふと、ある1つの出来事が、家康の頭をよぎったのだろう。

そういうところは、やはり親子。息子のみならず、父親もアレを心配したのだ。

「遅参」という悪夢が、まさか再び起こるのではないかと。

そこで、道中ながらも。家康は、書状で秀忠に出馬の催促を行ったのである。結局のところ、家康も秀忠のことが気になって仕方がなかったのである。

ただ、秀忠からすれば、この状況は、かなり辛い。

前日に、父に書状を出したばかりだというのに。「はよ来い」と責められる。秀忠のプレッシャーは、既に頂点に達していた。

で。

からの。

秀忠の2通目の書状である。

日付は、同年10月24日。前日に出した内容を、そのまま繰り返すだけなのだが。それでも、秀忠は書かずにはいられなかったのだろう。もちろん、宛先は本多正純である。その書状がコチラ。

「『早々に出馬せよ』と父・家康が仰せ下されたと知り、面目ないと思っております。かくなるうえは、一刻も早く路次を踏破して参上すべきと思いますが、大軍を召し連れておりますゆえ、遅くなってしまうであろうと思い、途方に暮れております」

(同上より一部抜粋)

焦りから自信喪失へ。面目ないとは、痛々しい限りである。ソフトに、「大軍」と言い訳を入れつつ、途方に暮れていることをアピール。どうしようもない状況だと理解してほしい気持ちがひしひしと伝わる。

さらに続きがある。どうすれば、早く京都へ到着できるのかと考えた結果。

「奥州・関東の兵勢には陣を段々に分けるように申し付けておきました。これらの兵勢は後から行軍してくるに任せて、私自身は早々に参上したく思っております。私が到着するまでは、大坂城を攻撃なさらないでくださいますよう、父・家康に申し上げていただきたく思います」

(同上より一部抜粋)

短絡的だ。兵を分けて身軽にし、とにかく自分だけでも到着すればよい。遅参だけは避けたい気持ちが大きすぎて。読んでいて、もう胸いっぱいだ。こうなると、秀忠の目的が分からなくなる。「大坂の陣」で勝ちたいのか。それとも、「大坂の陣」に遅れないように着陣したいのか。

結果。

とにかく、秀忠は急いだ。あの失態を二度と再現しないためにも。兵を減らそうが、とにかく遅れずに着くことを優先して、行軍したのである。

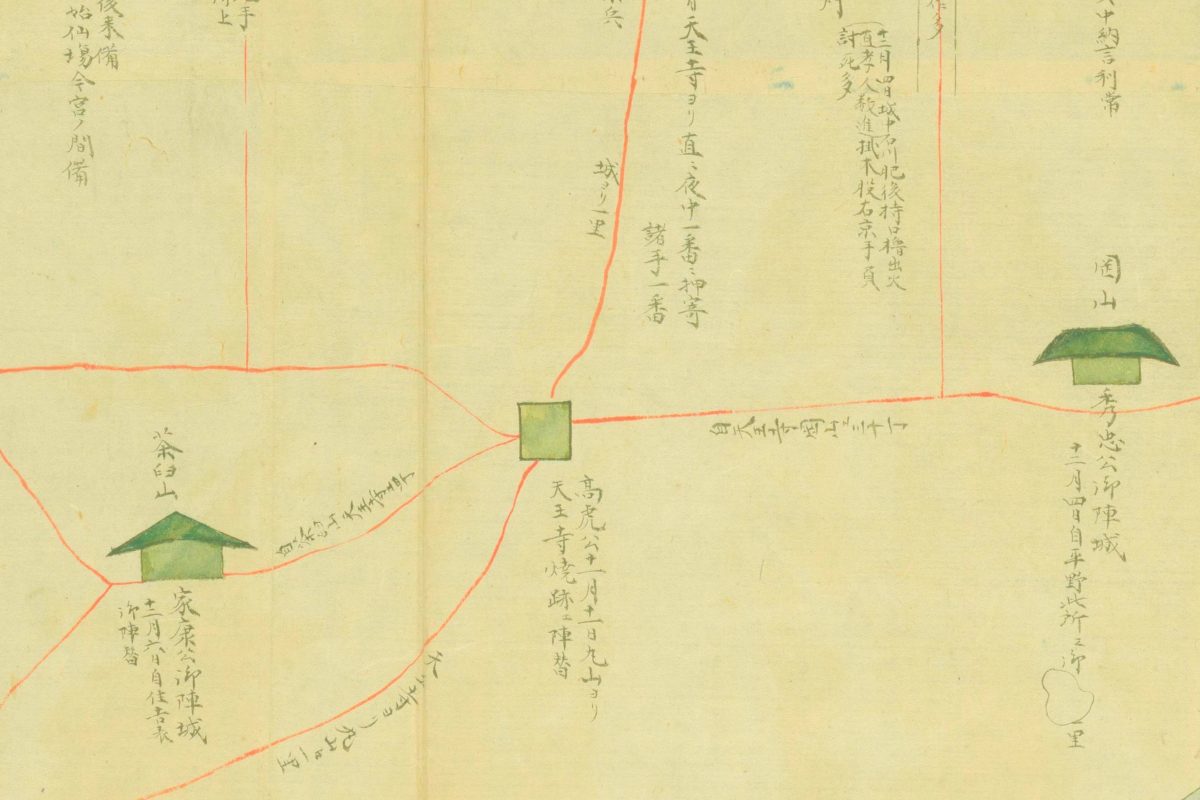

同年11月10日に伏見(京都府)に到着。その翌日に、父・家康と軍議を行う。15日より移動を行い、それぞれ家康は、17日に摂津住吉(大阪市住吉区)に着陣。一方の秀忠は、摂津平野(大阪市平野区)に着陣。

こうして、同年11月19日。

「大坂冬の陣」の最初の戦いとなる「木津川口(きづがわぐち)の戦い」が始まるのであった。

秀忠は、今回は遅れることはなかった。

無事に、「遅参」の汚名を返上したのである。

最後に。

徳川秀忠の必死な行軍により、遅参は避けることができたのだが。一説には、兵に無理な行軍を強いたと。これから戦うにもかかわらず疲れさせ、その上、兵をととのえずに参陣したことで、また家康の怒りを買ったともいわれている。

なんとも、不憫でしかない徳川秀忠。

ただ。

変なところで、やはり親子は似るものだと、感心してしまった。

父も息子も。共に「遅参」せぬように出した手紙。

こう考えると。

「関ヶ原の戦い」での遅参。

案外、息子のみならず、父にも大きなトラウマを残していたのかもしれない。

参考文献

『戦国武将からの手紙―乱世に生きた男たちの素顔』 吉本健二著 学研プラス 2008年5月

『ここまでわかった!大坂の陣と豊臣秀頼』歴史読本編集部編 株式会社角川2015年8月

時空旅人『大坂冬の陣 夏の陣400年』 栗原紀行編 株式会社三栄書房 2015年1月

『戦国武将 逸話の謎と真相』 川口素生著 株式会社学習研究社 2007年8月

『戦国武将50通の手紙』 加来耕三著 株式会社双葉社 1993年

『名将言行録』 岡谷繁実著 講談社 2019年8月