コミック『文豪ストレイドッグス』やゲーム「文豪とアルケミスト」など、文豪が何かと注目される昨今ですね。

「小説が読まれなくなった」といわれて久しいのに、近代文学史に残る人たちが、「キャラクター」としてもてはやされる時代になりました。

ところで、明治から昭和の時代に活躍した文豪たちの多くが、本名を使わず筆名(ペンネーム)で作品を出していたことはご存知でしょうか?

例えば、『文豪ストレイドッグス』に登場するキャラの太宰治、国木田独歩、江戸川乱歩、泉鏡花、田山花袋。これらは全て筆名です。平成以降の著名文士は、本名が多いことを考えると、ちょっと不思議な感じもします。

筆名の決め方はわりと適当!?

往年の文豪が筆名を用いた第一の理由として、その方がカッコイイからというのがあります。筆名というより雅号ですね。夏目金之助よりは夏目漱石、森林太郎よりは森鷗外。確かに本名のままだとイケてない気が、現代人の自分でも感じます。

もう1つの理由として多かったのが、「本名を出すのはまずい」というもの。今では想像しにくいですが、小説家は好ましくない職業だと考えていた人が少なくなかったのです。特に親子関係で、子が作家をこころざしたとき、父親は猛反対というパターンが目につきます。後で詳しく述べますが、山内英夫が里見弴という筆名で執筆活動をしたのは、父親から「道楽商売」だとこきおろされたせいでした。

文豪にとって筆名は、印象をアップさせるとともに、周囲の雑音を防ぐ重要な役割をなしていたのです。

では、彼らは筆名をどのようにして決めたのでしょうか?

いろいろ調べてみると、意外や意外、けっこう適当というかノリで決めたとしか思えないのが多くてびっくり。そうした筆名の決め方にまつわるエピソードを幾つか紹介しましょう。

三島駅を通ったから三島由紀夫と命名

大正14年に東京四谷で生まれ、昭和45年に陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地で割腹自殺を遂げる直前まで、精力的に執筆活動を行った三島由紀夫。

『仮面の告白』や『金閣寺』など、傑作・問題作を世に出し続けた文豪の本名は、平岡公威(きみたけ)。幼い頃は虚弱で学業も振るわなかったのですが、学習院中等科に進学すると、教師に認められるほどの文才を発揮。16歳で「花ざかりの森」を書き上げます。これが、公に出た初めての小説という意味での作家デビューになります。

平岡は、本作を国語担当の教師であった清水文雄に見せました。清水は、非常に感銘を受け、自身が所属する同人文芸誌『文藝文化』に掲載することにします。しかし、父親の平岡梓が息子の文学熱をよく思っていないことなどを考慮し、筆名を考えます。この時、清水は同人仲間と伊豆修善寺温泉の旅館で編集会議をしていました。その場で思いついた苗字が「三島」。これは、修善寺に来るために乗った列車が、三島駅を通過したからというもの。また、名については、三島駅から見えた富士山の白雪が印象的だったことで「ゆきお」となりました。そこから進んで、「ゆき」を「由紀」としたのは、「古代の大嘗祭で神事に用いる新穀を奉るため占いによって選ばれた二つの国郡のうち第一のもの」にちなんだそうです。

帰京後、清水は平岡に会って、筆名の件で相談します。当初は本名を希望した平岡でしたが、最後は納得し、名の最後の「お」については「雄」か「夫」の候補があがり、重くないという理由で「夫」に決まりました。

ちなみに、平成28年に「花ざかりの森」の自筆原稿が発見されました。その1ページ目には、本名の平岡公威が二重線で消され、三島由紀夫に書き直した跡が見えます。筆名の着想はさておき、恩師の説得を受け入れた文豪の歴史は、この作品から始まったのです。

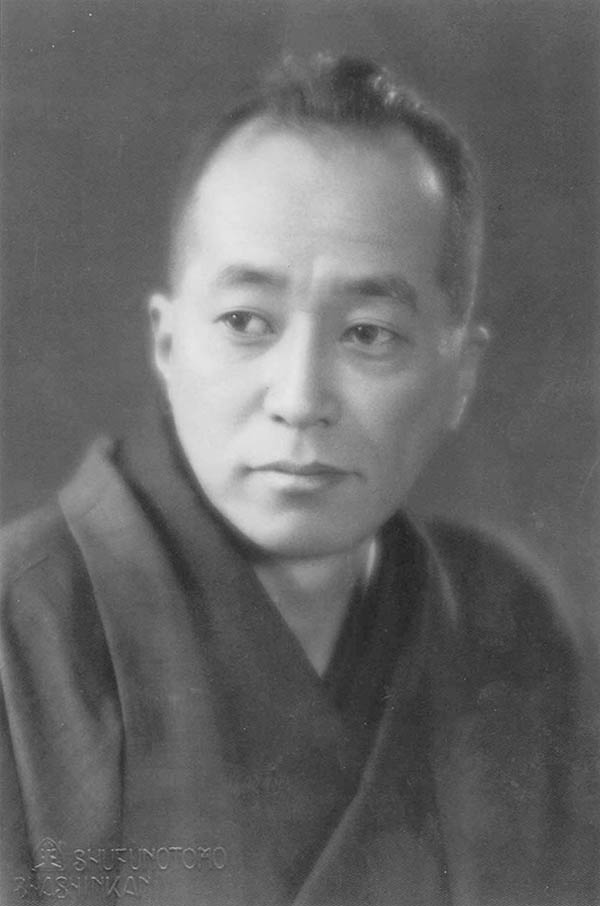

電話帳で筆名を決めた里見弴

里見弴(さとみとん)は、明治21年に有島武・幸子夫婦のもとに生まれました。出生と前後して、母の実家である山内家当主が亡くなったことで、そこに養子に入り、山内英夫と名付けられました。ただし、養育は有島家の実父母の元でなされています。

父は横浜税関長や第十五銀行世話役など、おかたい職業に就いていましたが、兄の有島武郎は小説家、有島生馬は画家になり、芸術一家の雰囲気がありました。

青春時代の山内の将来の目標は、実業家になることでした。律儀にも「ばりばり金を儲け、兄の武郎や生馬に、物質上、後顧の憂いなからしめてやらなくては」と考えていたのです。ところが血は争えないもので、養家(山内家)にそれなりの財産があると知るや、文学に傾倒します。

山内が、実業家志望から一転、小説家をこころざす気配を知った父親は怒ります。

「理髪師、幇間同様の道楽商売だ。そんなものになってどうする気か!」

幇間(ほうかん)とは男芸者のことですが、それはさておき、「父兄の目をくらまさんがため」筆名をひねり出す必要がありました。それに用いたのが電話帳です。

目をつぶって電話帳をぱっと抜き、ペンで突いて、たまたま「里見」なる姓を得た。

名については、漢字辞書から探して「絵模様のある弓」の意味を持つ「弴」に決めました。音読みは「トン」ですが訓読みは「えゆみ」。「さとみ えゆみ」と韻を踏むのが、気に入ったようです。

ちなみに、電話帳を突いたときに「トン」という音がしたから「弴」にしたというのは都市伝説です。

こうして、兄たちが創刊した同人文芸雑誌『白樺』に、里見弴の名で文壇デビューします。

ちなみに、里見は後年、『字源』や『漢和大辞典』をひもといて「弴」の字が掲載されていないことに不安を覚えます。また、姓名学では左右均斉の字画が良いことを知り、本名の山内英夫に未練の念も感じていたようです。しかし、本名の使用にこだわっていれば、小説家として目が出なかったかもしれませんね。

筆名の名付け親は父親だった夢野久作

「日本探偵小説三大奇書」の一つ、『ドグラ・マグラ』が代表作の夢野久作。幻想性が高い作風で知られますが、多くの童話も遺しています。

明治22年に福岡市で生まれ、昭和11年に上京中に亡くなりますが、その人生のほとんどを郷里福岡で過ごしています。

夢野久作の本名は、杉山直樹。実母は、祖母のとの価値観の違いから、彼が2歳の時に離縁され、14歳まで実母を知らないまま育ちます。

彼は、「自分さえいなければ、この一家は安寧なのに」との想いを抱き、近くに住む義母や異母兄弟に遠慮しながら、祖父母に育てられました。

祖父は、藩校修猷館の水戸学の助教であり、黒田藩のお伽衆でもあったことから、貧しい生活の中でも教育に熱心で、長男である直樹が三歳のときから四書五経の素読を命じ、喜多流のお謡いにも通わせました。

直樹の父・茂丸は、直樹が幼少の頃から活動拠点を東京に移し、時々福岡に帰る生活を続けていました。その活動は、幅広く、日本初の週刊誌『サンデー』の創刊に関わり、その後も雑誌「黒白」を発刊します。また、「百魔」「俗戦国策」「児玉大将伝」「浄瑠璃素人講釈」など、現代でも読み継がれる執筆を遺しています。

茂丸は、25歳の時に渡った香港で、「犬と中国人は入るべからず」との立て札にショックを受け、日本が植民地にならないための施策に没頭します。終生、地位や名誉を求めなかったため、「もぐら」や「政界の黒幕」などと言われるような人生をおくりました。

そんな父が、久しぶりに帰郷した折、直樹に将来の目標を尋ねます。

「私は文学で立ち度いと思います」

と答えた直樹は、以下のように書き遺しています。

父の不愉快さうな顔を今でも忘れない。

あんまりイヤな顔をして黙つてゐたので私はタマラなくなって、

「そんなら美術家になります」

と云ったら父がイヨイヨ不愉快な顔になって私の顔をヂイト見たので、こっちもイヨイヨたまらなくなってしまった。

そこで、「農業をやります」と答えたところ、「フン、農業なら賛成する」と茂丸は返しました。

16歳の直樹は、「生涯の楽しみを奪はれた悲しさに涙をポトポト落とした」と書き遺しています。

父は、息子の神経過敏なところを心配していたようです。また、精神の病で廃嫡にされることを案じた茂丸は、近衛第一聯隊に入隊することを直樹に薦めます。当時、近衛師団に入れることは、精神に異常がない証とされていました。

入隊した直樹は、病弱と猛訓練のせいで、生死の境をさまよう状況に陥りますが、一年志願兵としての任期をまっとうします。

その後、地元福岡で農園の運営を任せられます。

やがて月日は流れ、直樹は結婚し、『九州日報』の新聞記者となって同紙に寄稿するようになりました。

大正15年には懸賞に応募するための小説を書き、父に読ませて感想を聞いたときのことです。

「ふーん、こらどうかいな。夢の久作さんのごとある小説じゃねえ」

当時の博多弁では、「まぁだ夢のようなことばかり言っている」という意味で、「まーた、夢の久作のようなことばったりゆってから」と言うことがありました。一文章家の父から見て息子の文章は、「夢のようにボーっとして、つかみどころがない小説」という印象だったのです。

実の親にからかわれた格好ですが、直樹は「おっ、あたきにぴったり、これ頂き!」と喜んで、夢野久作という筆名にしました。

この時投稿した小説「あやかしの鼓」は二等賞に入選。当時人気雑誌であった『新青年』に掲載されました。これに元気を得て、久作は『ドグラ・マグラ』を起筆。畢生の大作は、十年後に日の目を見ることになるのです。

夢のお告げをそのまま筆名にした海音寺潮五郎

海音寺潮五郎という、一度聞いたら忘れられない筆名をもつこの作家の本名は末冨東作(すえとみとうさく)。明治34年、鹿児島に生まれ、長じて旧制一高を目指しますが、二度も受験に失敗。開き直って「東京に居すわって文学青年になって小説めいたものの習作」を続けます。

しかし、父親から送金を止めると言われ、仕方なく帰郷。その途次、同窓生の通う皇學館大学に立ち寄って、いたく気に入り、翌年受験して晴れて皇學館の学生になります。ここでは中等教員の資格が取れるので、教師になって生活費を稼ぎつつ、執筆活動に打ち込むつもりでした。もっとも、入学の翌年には退学を命じられ、今度は都内の国学院大学に入ります。こちらは、大正15年に無事卒業。念願の中学教師になります。しかし、この頃には「とてもおれの才能ではおぼつかない」と、作家への道を断念しています。

ところが、ある日たまたま手にした『サンデー毎日』を開くと、懸賞小説の募集広告が出ており、過去の当選作品も載っていました。

「これくらいのものなら、おれにも書けそうだ」

と女房に言った。

「書いてください。お金がなくてこまっています」

「書いてみようか」

筆を折って6年。生まれて初めて書く時代小説は、かなり苦労があったようです。約120枚の原稿用紙を埋めるのに1か月かけて応募したところ入選。賞金500円をもらって、家計は一息つきます。昭和4年のことでした。

末冨は、投稿にあたって筆名は絶対と考えました。「学校の教師が小説を書くなど、悪徳と思われていた」時代のこと、本名を出すわけにはいきません。

どんな筆名にしようか考えているうちに、寝入ってしまいます。

夢を見た。ぼくはその時まで紀州というところに行ったことがないのに、夢に出て来たのは紀州の海べということになっていた。松原の中ですずしい風に吹かれて寝そべって、うとうととまどろんでいる夢だ。夢の中でまたまどろんでいるというわけだ。その耳もとで、何者であるかわからないが、大きな声で、

「海音寺潮五郎、海音寺潮五郎…」

と、ニ声、三声呼ぶ声を聞いて、二重の夢が破れた。

「ああ、これでいいや。これならわかるまい」

と、すぐ署名して、郵便局から送った。

しかし、出版社に本名は伏せておくことを頼み忘れ、本名と筆名が並んで雑誌に載ってしまいます。その余波でどうこうトラブルが起きたわけではないようですが、数年後、海音寺は教職を辞し作家専業へと転身します。

ちなみに、この筆名は評判が悪く、「五郎だけ余計だ」「漁師町のバクチ打ちの親分のよう」などと言われましたが、いまさら変えるわけにもいかないと、最後までこれで通しました。

筆名エピソードから文豪に興味を持つのもアリ

以上、ざっと4人の文豪の筆名の由来を紹介しましたが、ほかにも筆名にまつわるエピソードが面白い文豪は数知れず。読み手に好印象を与える優美な筆名を、七転八倒しながらひねり出した作家もむろんいましたが、なりゆき感あふれる筆名もまた多かったのです。興味を持たれたら、『ペンネームの由来事典』(紀田順一郎/東京堂出版)や『作家のペンネーム辞典』(佐川章/創拓社)を、まずお読みになることをおすすめします。そこでさらに関心のわく作家を見つけたら、実際に作品を読んでみるとよいでしょう。今まで遠い存在と思っていた文豪が、ぐっと身近に感じられるはずです。

◆写真画像提供・取材協力

川内まごころ文学館

杉山満丸

かごしま近代文学館かごしまメルヘン館

◆主要参考文献

『別冊太陽 三島由紀夫』(松本徹監修/平凡社)

『里見弴随筆集』(紅野敏郎編/岩波書店)

『里見弴伝 「馬鹿正直」の人生』(小谷野敦/中央公論新社)

『夢野久作読本』(多田茂治/弦書房)

『日、西山に傾く』(海音寺潮五郎/東京美術)