「和歌で読み解く日本のこころ」シリーズ一覧はこちら。

古来、田植えは何よりも重大な行事であった

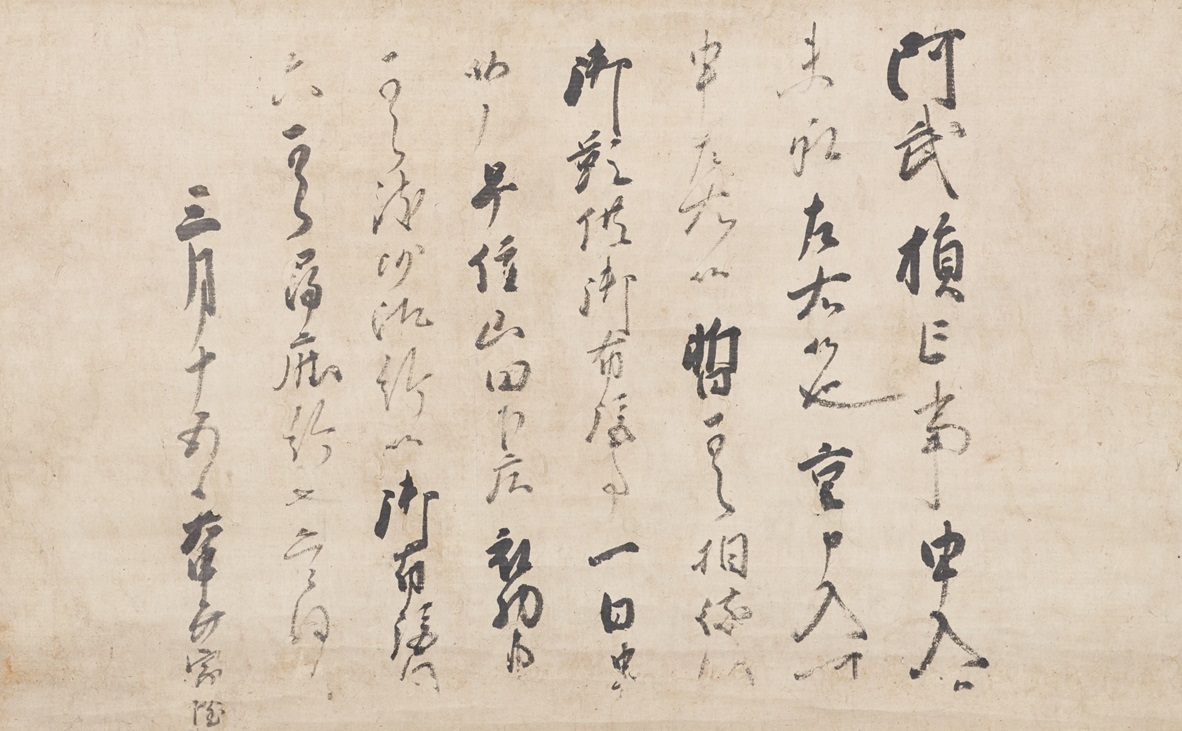

天の川苗代水に堰下だせ天降ります神ならば神 能因法師

御田屋守けふはさつきになりにけり急げや早苗老いもこそすれ 曽禰好忠

「折ふしの移りかはるこそ物ごとにあはれなれ」と兼好はかいている。季節の移ろいを身にしみるものだと感じているのだ。五月雨(さみだれ)の気配が近づくころ、農村では最大の行事である田植がはじまる。「早苗取る」という歌ことばがあるが、それは詩であるとともに農事の苦しい現実であった。田植はほぼ女性に委ねられた仕事であったが、男たちにとっても秋の出来につながる大切な場面であった。

掲出した「天の川苗代水(なわしろみず)に堰(せ)き下だせ天降(あまくだ)ります神ならば神」(天の川の水を堰き止め苗代に流してください。雨下ります神のあなたよ)という能因(のういん)の歌は、初句から力づよく、三句までを祈りのように一気に詠みくだしている。早苗を育てる豊かな苗代水を願う思いは切実である。この歌は下句もユニークで、「天降る神に田を守る心あるなら、神よ」とこれも切迫感の強いアピールだ。

またもう一首あげた歌は田植する苗に対する思いがある。「御田屋守(みたやもり)」は神の田を守る人のことだが、しだいに一般の田守にも用いられるようになった。その季節が来たという意識から、苗代の苗を早く取らないとそのまま成育してしまうので、「急げや早苗」と仕事をうながしている。作者の曽禰好忠(そねのよしただ)は丹後掾(たんごのじょう)という地方国の末端官僚で、自身農耕にもたずさわっていた。

田植に関する歌は、その後田園に歌材を求めるようになった文人たちによって、風流な野趣ある景物として詠まれるようになっていった。しかしこんな歌もある。「さびしとは誰かいひけむ山里を見せばや田子(たご)の早苗取るころ」。これは藤原家隆(ふじわらのいえたか)の歌。中世初頭にはもう田植の場には花やかな囃子(はやし)ものが入り、ちょっとした催物になっている名所もあったらしい。

能に「飛鳥川(あすかがわ)」という稀曲(ききょく)があり、唐織水衣(からおりみずごろも)姿の乙女が数人して早苗を舞台に植え立てる田植場面がある。なかなかの風情で美しい。さらにこの曲には、由良(ゆら)の湊田(みなとだ)、住吉の岸田、難波(なにわ)田、伏見田、鳥羽(とば)田と、河口近い水辺の早苗田をほめる詩句が連なる。

しかし、田植がこんなにクローズアップされるまでには、辛い労働の歴史も長かった。平安時代の貴族は上ってくる貢納(こうのう)としての米は知っていても、ほとんど田植をうたうことはない。清少納言は賀茂へ行く道ではじめて田植と田唄を見聞きして初体験に驚いている。清少納言の視野にあった女たちは、奇妙な笠を被って、「折れ伏すやう」に腰を曲げながら後ろ向きにあとずさりしてゆく。何か変なことをしているようだ、と牛車(ぎっしゃ)の中から見ていると、女たちが唄いだした。その歌が、「ほととぎす、おれ、かやつよ、おれ鳴きてこそ、われは田植うれ」(ほととぎす、おまえが鳴いたから、私は田植をはじめなくちゃならないよ)というので耳を疑う驚きをもった。歌人が愛でるほととぎすをこれほど侮辱したものもめったにない。これだから下々は仕方ないとばかり現場を立ち去っていく。これも面白い文化の隔たりではないか。

馬場あき子

歌人。1928年東京生まれ。学生時代に歌誌『まひる野』同人となり、1978年、歌誌『かりん』を立ち上げる。歌集のほかに、造詣の深い中世文学や能の研究や評論に多くの著作がある。読売文学賞、毎日芸術賞、斎藤茂吉短歌文学賞、朝日賞、日本芸術院賞、紫綬褒章など受賞歴多数。『和樂』にて「和歌で読み解く日本のこころ」連載中。映画『幾春かけて老いゆかん 歌人 馬場あき子の日々』(公式サイト:ikuharu-movie.com)。

構成/氷川まりこ

※本記事は雑誌『和樂(2021年4・5月号)』の転載です。