「和歌で読み解く日本のこころ」シリーズ一覧はこちら。

万葉人が身近に親しんだ「萩」

秋萩の散りのまがひに呼び立てて鳴くなる鹿の声の遥けさ 湯原王

秋風は涼しくなりぬ馬並めていざ野に行かな萩の花見に 作者未詳

秋という季節に、花野という景観があったのはいつごろまでであろう。

「なにとなく君に待たるるここちして出でし花野の夕月夜かな」と詠んだのは近代の与謝野晶子(よさのあきこ)であるが、その花野にはどんな花が咲いていたのか。

『万葉集』では山上憶良(やまのうえのおくら)が「萩(はぎ)の花(はな)尾花(おばな)葛花(くずはな)瞿麦(なでしこ)の花(はな)女郎花(おみなえし)また藤袴(ふじばかま)朝貌(あさがほ)の花」と詠んで、野に咲く花を七種まで数えている。

ずいぶん豪華な花野である。

そのなかでもトップにあげている萩の花は万葉の秋の野を彩る花として最も多く詠まれている。

春の木の「椿(つばき)」に対して、秋の草の「萩」という字が生まれたのも多くの人の愛好の結果であろう。

そして何と、野に咲く萩の花を見に、人々は馬に乗って出掛けたのだ。

「秋風は涼しくなりぬ馬並(うまな)めていざ野に行かな萩の花見に」(作者未詳)。

古代の原野に茂り咲いていた萩は背丈にひとしい大らかなやわらかさで、可憐な紫の花を咲かせていた。

その花は馬上から見れば足もとあたりに群らがり咲いていたのだろう。

大伴家持(おおとものやかもち)はうたう。

「さ男鹿(をしか)の朝立つ野辺の秋萩に珠(たま)と見るまで置ける白露」と。

その白露のかがやきは心を奪う美しさであったろう。

人々は鹿が「胸わけ」に萩原を歩むのを見習って「萩の遊び」をした。

衣に萩の花の紫が移り匂うのを楽しんだのである。

萩も鹿も人も馬も深くやさしい生命力にあふれていた秋の野が万葉集にはあった。

もう一つ湯原王(ゆはらのおおきみ)の歌をみよう。

「秋萩の散りのまがひに呼び立てて鳴くなる鹿の声の遥(はる)けさ」。

何という空間の広がり、何という大自然の中のいのちの深さ、やわらかさ、愛しさであろう。

雄鹿は高く透った声で妻を呼ぶ。

その息のふるえに萩の花が散り、散る花に紛れるように遠く遥かに伝わってゆく切実ないのちの声がある。

しかし、『万葉集』にこれほど愛された萩も、その後はしだいに新鮮感を失ってゆく。

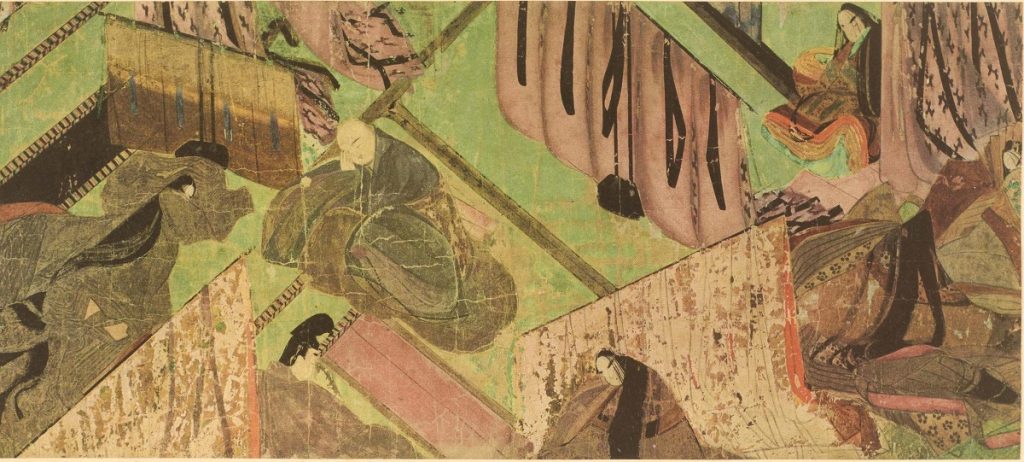

平安京の男たちはもう少し整った野に放鷹(ほうよう)して遊び、萩は籬の花となって目近に賞読する人の心を宿すことになってゆく。

時代を隔てて中世の源 実朝(みなもとのさねとも)は次のようにうたう。

「萩の花くれぐれまでもありつるが月いでて見るになきがはかなさ」。

まさに「はかなき」生のさびしさをみせている萩。

暮れ方から月が出るまでの短い時の移ろいの中に、小さな存在の終わりを音もなく示して、詠み人の孤影を深める暗い萩叢(はぎむら)のうねりをみせる。

しかしまた、萩は近世の俳諧の材となってしなやかに回復をみせてゆくのである。

一家(ひちつや)に遊女も寝たり萩と月 芭蕉

馬場あき子

歌人。1928年東京生まれ。学生時代に歌誌『まひる野』同人となり、1978年、歌誌『かりん』を立ち上げる。歌集のほかに、造詣の深い中世文学や能の研究や評論に多くの著作がある。読売文学賞、毎日芸術賞、斎藤茂吉短歌文学賞、朝日賞、日本芸術院賞、紫綬褒章など受賞歴多数。『和樂』にて「和歌で読み解く日本のこころ」連載中。映画『幾春かけて老いゆかん 歌人 馬場あき子の日々』(公式サイト:ikuharu-movie.com)。

構成/氷川まりこ

※本記事は雑誌『和樂(2019年10・11月号)』の転載です。