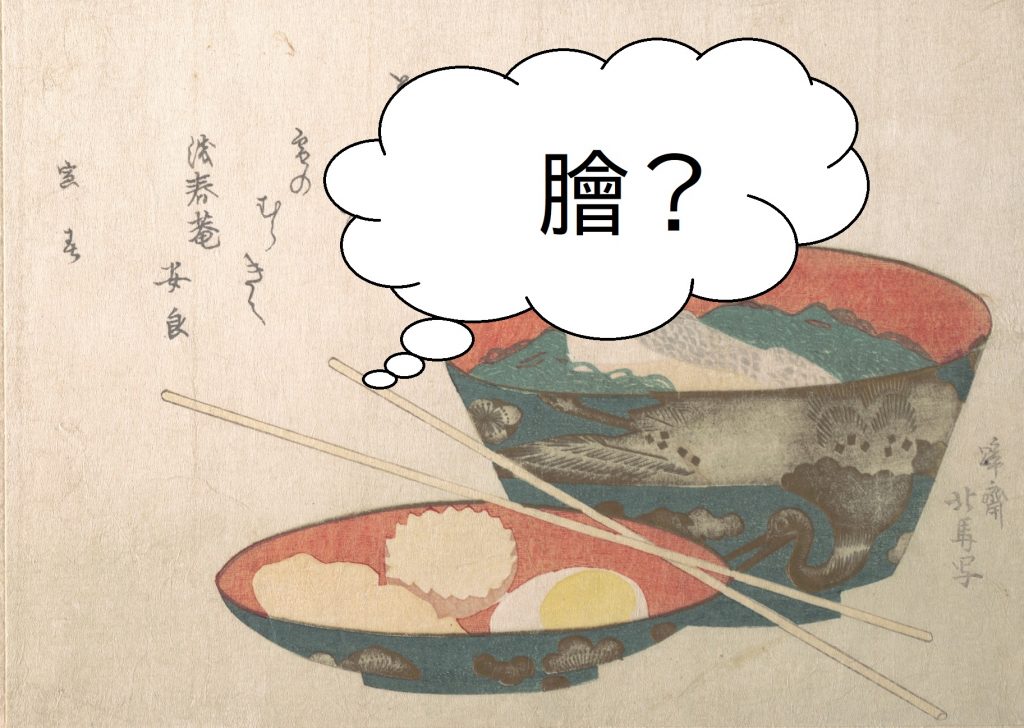

年神様を迎え、共に雑煮をいただき正月を祝った

物資が今のように豊かでない昭和の中ごろまで、正月はどこの家にとっても特別なものでした。

この日だけは一張羅(いっちょうら)の服を着て、身も心もあらたまって正月の膳につき、〝雑煮を祝う〟のです。

主役は雑煮。今「おせち」と呼ばれる重詰は脇役でした。

雑煮はおめでたい席での酒肴(しゅこう)であり、これだけでは物足りないので添肴(そえざかな)として重詰があったのです。

重詰の料理は年々変わっても、その家の雑煮がいっこうに変わらないのは、正月の主役ゆえといえます。

そもそも雑煮とは、年神様をお迎えするため、その年の地場の産物をお供えし、それを下げて餅とともに鍋で煮て、神様と一緒に食事をするというものでした。したがって雑煮の具には当然地域性が強く押し出されます。

また、雑煮用の箸の両端が細くなっているのは、一方が人用、一方が神用といわれ、神と人とがともに食するという意味が込められています。

この聖なる雑煮を若水(わかみず)と新年の新しい火で煮ることから、この火をできるだけ汚さないように、大みそかの晩に料理をつくり、重箱に詰めて3日間、これを食べたのが、おせちの始まりでした。

雑煮の発祥は室町時代にさかのぼる

ところで、雑煮はいつごろ生まれたのでしょう。

文献によると室町のころ、将軍がおなりになるときや、上流階級の婚礼でお嫁さんのお色直しのときに出されていたという記述があります。

今でも京都や大阪では神前結婚の宴会には雑煮がつきますが、これは昔の名残です。

汁はすまし仕立て。みそは、「みそをつける」といって嫌われ、婚礼に出るほかの料理にも田楽やみそ汁など、みそを使った料理は出されません。

今でこそ、京都・大阪とその周辺はみそ仕立てですが、これは時代が下ってから、寺院の質素と合理性を重要視した思想の影響を受けたもので、当初は、みそ汁をすませたものを使っていました。

みそ1升に水3升5合を混ぜ、とろ火で3升ほどに煮つめて麻袋に入れてぶら下げ、ぽたりぽたりとしずくをたらしながら溜めたという記述が残っています。しかもそのみそは現在の甘い白みそではなく、味の濃い唐みそでした。

正月に雑煮を祝う記録が最初に出てくるのは戦国時代のこと。

それによると、雑煮の主役は餅であるけれども、みそ、しょうゆどちらで味つけしてもよいとされていて、当時の京都では、貴賤を問わず正月に食べられていたようです。

すましorみそ、のし餅or丸餅、だしもいろいろ

この雑煮祝いが全国的(といっても北海道と琉球は別個の食文化ゆえ、雑煮はありませんでした)になるのは元禄以降。

京都で発祥した雑煮が、時代を経て変化しながら各地に伝わり、郷土色豊かなものへとその姿を変えていったのです。

そのころから餅の形や味付けに東西の違いは明確でした。

現在もそうですがみそ仕立ては少数派。

近畿(白の甘みそ)と福井県近辺(赤みそ)、四国の香川、徳島などで、全国的にはすまし派が圧倒的です。

特異なのは出雲地方の小豆汁仕立て。兵庫県の日本海側や能登にも点在しますが、それは人の移動による影響と考えられます。

雑煮の主役を演じる餅は、関が原を分岐点として関東は切り餅(のし餅)、関西は丸餅。

しかし彦根では切り餅を使う家が多くだしもすまし派。これはおそらく彦根藩主であった井伊家が静岡県の出身だからでしょう。

切り餅は焼くのがほとんど。

丸餅はゆでるのが中心ですが、焼いてから、というところもあります。

主にみそ仕立てにはゆでたもの、すまし仕立てには香ばしく焼いたものが合うようです。

だしの食材もさまざまです。

イワシの煮干を使うのは青森、山形県酒田市、宮崎など。

秋田県男鹿市、福島県いわき市、広島県福山市は干フグ。

広島県因鳥、愛媛県今治は干アナゴ、福岡県や長崎県は干アゴ(トビウオ)。

石川県小松市はスルメ、鹿児島は干エビと、実にバラエティ豊かです。

具はいうまでもなく、その土地ならではのハレの日の食材。雑煮が一年に一度の大ごちそうだったことがよくわかります。

現在は、年中餅が食べられるようになり、特におめでたい食べ物と思われなくなったこともあって、若い夫婦では正月に雑煮を祝わないこともあるようです。

また地方の人々が都市に集中したり、転勤などで婚姻の領域が広くなったため、地方性というより、個々の家々によって違うようになってきましたが、そのルーツをたどってみるのもまた一興でしょう。