「火事と喧嘩は江戸の華」――。二年半に一度の頻度で大規模な火災が起きていたという江戸の様子と、向こうっ気が強い江戸っ子気質を表した名文句です。実はこの言葉には続きがあり、「火事と喧嘩は江戸の華、またその華は町火消」とも謳われたとか。命がけで猛火に立ち向かう町火消は、誰もが憧れる江戸のスターだったのです。

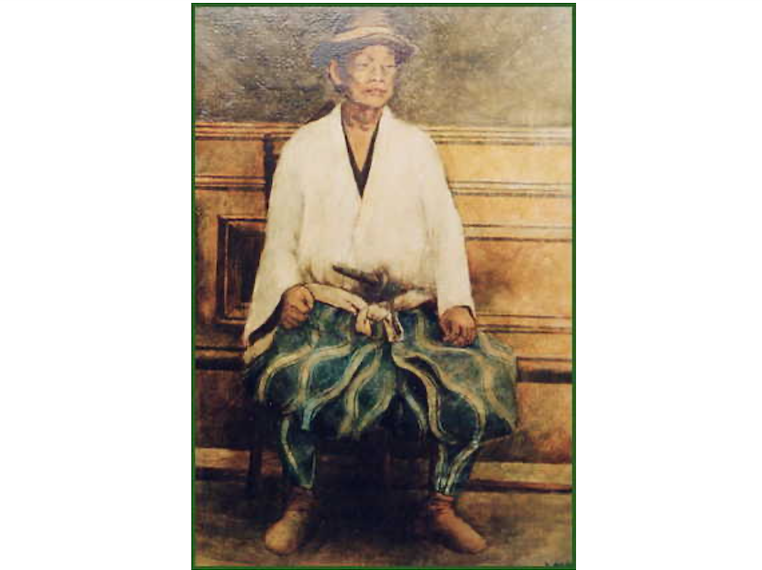

中でも、現代までその名が伝わっているのが新門辰五郎。江戸後期に生まれ、激動の幕末を駆け抜けた実在の人物です。時代劇や講談などで気風が良く豪胆な漢(おとこ)として描かれている一方、町人でありながら将軍慶喜とも親交を深めたという、歴史上稀なエピソードも語り継がれています。町火消、侠客、そして将軍の頼もしい友人として、幕末を鮮烈に生きた親方の半生を追ってみました。

不幸な火事がきっかけで火消の道に

新門辰五郎は寛政12(1800)年(※異説あり)、下谷山崎町(現在の東上野2丁目付近)で錺職(かざりしょく)を営んでいた中村金八の子として誕生しました。幼名を金太郎といい、活発でやんちゃな子でした。元気に成長した金太郎でしたが、幼少の頃に火事で父を亡くしてしまいます。それも、弟子の不始末で火事を出してしまったことを恥じ、「世間に申し訳が立たない」と、父自ら火の海に飛び込んだといいます。この不幸な出来事がきっかけで、金太郎は火事を親の仇と思うようになり、将来火消になることを心に決めました。

母とともに残された金太郎は、伯父の計らいで、浅草十番組の組頭、町田仁右衛門に引き取られることになりました。奇しくも金太郎と同じ年ごろの息子を亡くしていた仁右衛門は金太郎を気に入り、息子の名前であった辰五郎に名を改めさせて我が子同然に育て上げます。

大名火消との喧嘩

江戸の消防組織は、武家屋敷や江戸城を守る大名火消と町人で構成された町火消に分かれており、火事場の消し口(消火活動における主導権)争いでしばしば小競り合いが起きていました。まさしく「江戸の華」と言われた火事場の喧嘩です。

辰五郎もご多分に漏れず、日ごろから大名火消とはにらみ合う間柄でありましたが、文政4(1821)年、決定的な事件が起きます。火事場に駆けつけた子分が屋根の上に「を組」の纏(まとい)を掲げたところ、後からやってきた立花家お抱えの火消の一人が押しかけて纏を倒してしまったのです。

火消にとって纏は組のシンボルであり、火事場で纏をあげるということは自分の組が責任を持って消火すると宣言するのと同じこと。纏を倒されるということは、組の顔に泥を塗られるも同然の恥辱でした。さすがにこれは捨て置けないと辰五郎は即座に屋根に上り、相手の纏持ちもろとも屋根から蹴落としてしまいます。これがきっかけで両組の火消はいきりたちました。一触即発、あわや大乱闘というところで辰五郎が「ここは火事場だ、喧嘩は後だ」といさめたため何とかその場は収まりましたが、鎮火後も両組にはわだかまりが残りました。

喧嘩両成敗とはいっても相手は大名家。辰五郎は落とし前をつけようと、切り捨てされるのを覚悟で単身立花家に乗り込みます。玄関先でどっかりと胡坐をかき、ことの顛末を申し述べると、「斬るなり突くなり勝手にしろぃっ」と啖呵を切りました。あまりに気魄ある申し開きに立花家側は圧倒され、どうすることもできませんでした。こうして辰五郎は江戸っ子らしい心意気を見せてトラブルを解決し、大いに名を上げたのです。

3年後の文政7(1824)年、辰五郎は養父仁右衛門の娘を娶って養子縁組し、24歳の若さで浅草十番組「を組」の組頭となりました。

「新門辰五郎」として浅草の顔に

1842年頃、辰五郎は町火消十番組の頭取に就きました。いろは47組のうち「と組」「ち組」「り組」「ぬ組」「る組」「を組」を束ねる親分となったのです。十番組が受け持つ地域は浅草、上野を中心とした地域。この特殊な地域性が、その後の辰五郎の人生と大きく関わっていくことになります。

十番組の親分として、鳶・人足合わせて1000人とも2000人ともいわれる子分を抱えるようになった辰五郎。このころ、輪王寺宮門跡の舜仁准后(しゅんにんじゅごう)という皇族が浅草寺別当の伝法院に隠居することになり、新しく通用門が作られました。この門の番人を仰せつかったことから、辰五郎はいつしか「新門の親方」「新門辰五郎」と呼ばれるようになりました。

また、寛永寺の子院である上野大慈院の僧侶から「浅草寺掃除方」も拝命。浅草寺境内や、奥山と呼ばれる境内裏の盛り場で商売をする香具師や商人を取り締まる役割で、彼らの面倒を見る代わりに売上の何割かを受け取ることができました。この収入は辰五郎にとって大きな財源となり、入ってきた銭をそのまま押入に投げ入れていたら床が抜けたという、嘘のようなエピソードも残っています。

人足寄せ場での活躍

弘化2(1845)年、青山で大火が起き、有馬家(久留米藩)お抱えの大名火消と「を組」が消し口争いで喧嘩になりました。この時の喧嘩は激しいもので、消火に使う鳶口や手鉤(てかぎ)を振り回しての大乱闘となったため、有馬家側に18名、を組側に7名の死傷者が出ました。大名お抱えの火消に死者を出してしまったことに責任を感じ、辰五郎は自ら奉行所に出頭しました。

裁判の結果、有馬家側に非があるということで江戸十里外追放(日本橋を起点にして東西南北5里の圏内の立ち入り禁止)の刑で済んだものの、こっそり妾のもとに通い手下への指図を行っていることが発覚。辰五郎は再び捕らえられて佃島の人足寄せ場(現在の刑務所)に送られてしまいました。

しかし、ここでも辰五郎は火事場の活躍を見せます。弘化3(1846)年、本郷で起きた火が佃島まで迫ってきました。当時の牢では「大火の際は一日限り放免とする」という規則があったため、囚人たちはこれ幸いと逃げ出しますが、辰五郎は若手を取りまとめて手際よく消火にあたりました。まさに、十番組組頭の面目躍如。そしてこの活躍に目を止めて辰五郎を釈放したのが、町奉行の遠山金四郎景元。あの遠山の金さんです。ドラマチックな展開はまるで時代劇の一幕のようですね。

慶喜との出会い

嘉永4(1851)年、51歳になった辰五郎は、運命の出会いを果たします。後に徳川家最後の将軍となる一橋慶喜です。二人の出会いには諸説ありますが、辰五郎が稲荷町で経営していた寄席での出来事がきっかけという説が有力です。

酔っぱらってくだを巻いていた観客を辰五郎が諫めたところ、相手方が一橋家の家来だったことから問題となり、反対に辰五郎の方が縛られて一橋家に引き据えられてしまいました。辰五郎は刀を目の前にしても臆することなく、ここでも豪気に啖呵を切ります。その場に居合わせた慶喜は辰五郎の男っぷりに惚れこみ、身分と年齢の差を超えて交誼を結ぶようになりました。後に慶喜は辰五郎の娘・お芳(よし)を側室に迎えることになります。

将軍家の威光を守る

慶応2(1866)年、将軍家茂が病没し、いよいよ慶喜は第15代将軍に就任。しかし慶応3年、薩摩藩に倒幕の密勅が下り、情勢は一気に倒幕に向かって加速します。慶応4年、鳥羽・伏見の戦いで幕府軍が敗退すると、慶喜はわずかな供を率いて大坂城を脱出し江戸へ退却することを決めました。

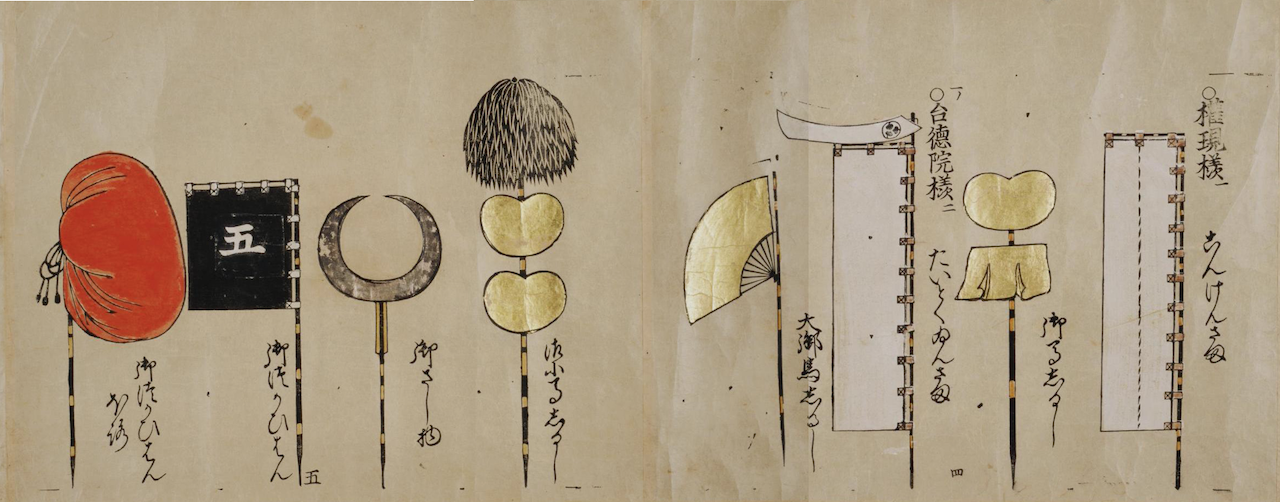

この時、慶喜はあろうことか、家康以来の金扇の馬印を城内に忘れてしまいました。馬印とは、戦場で将軍の位置を示したり、自軍の士気を向上するために用いた装飾物。火消にとっての纏と同じように、自らの権威を示す大切な象徴です。家康公から代々伝わる大切な馬印を置いてきてしまったとあっては、命こそ助かっても将軍家の権威は地に落ちます。

辰五郎はこの一大事を聞きつけ、「あっしがひとっ走り参りやしょう」と、子分とともに取りに戻る役目を引き受けます。道中には敵方がたむろし、見つかればただでは済みません。さらに目的地である大坂城には火が回り、普通の人間にはとても城内を探すどころではありませんでした。

しかしそこは火消の頭。煙を避け、炎の回り方を見切って城内を探し回り、目当ての馬印を見つけ出すと、辰五郎と子分は江戸に向かって東海道をひた走りました。ろくに休みもせず、10日かけて江戸に戻った一行でしたが、馬印を届けた慶喜の反応は意外にも薄いものでした。幕府軍は壊滅的な敗北を喫し、徳川将軍家はいよいよ終焉を迎えようとしていたのです。

江戸を火の海に

江戸に戻った慶喜は、寛永寺で謹慎させられることとなりました。敬愛する殿の蟄居に気を揉む辰五郎の元に、陸軍総裁を務めていた勝海舟が訪れます。勝の依頼は、「江戸城の開城交渉が決裂した場合には、江戸中に火を放って焼き払ってほしい」というものでした。火消に火付けの依頼をするとは勝も豪胆ですが、住民を安全な場所に逃がしたうえで、敵の進路を寸断し、徳川将軍家を守るという作戦でした。

実際は、よく知られているように勝海舟と西郷隆盛の会談は成立し、江戸城の無血開城が実現しました。いくら将軍家を守るためとはいえ、長年命がけで守ってきた江戸を火の海にするなど、辰五郎としても複雑な思いであったはずですから、知らせが入った時には胸を撫でおろしたことでしょう。

明治元年5月、上野東叡山で新政府軍と旧幕府勢力である彰義隊が衝突し、たった1日の上野戦争が勃発します。辰五郎は謹慎中の慶喜を守るために手下280名とともに消火にあたりますが、結果的に官軍の勢いに抗うことができず、敗走する彰義隊とともに山を下りました。寛永寺の本坊をはじめとする東叡山の建物が焼け落ちてしまったことから、辰五郎は火消からの引退を心に決めました。

浅草に残る親分の心意気

その後、辰五郎は静岡に移住した慶喜から呼び寄せられますが、自分の居所は浅草であると、知己のあった清水の次郎長に慶喜の警固を託して古巣へ戻ります。

明治8(1875)年、徳川将軍家への義理をきっちりと果たした辰五郎は、浅草の自宅で77年の生涯を閉じました。辞世の歌は

「思ひおく まぐろの刺身 ふぐの汁 ふっくりぼぼにどぶろくの味」。

自身の愛したものを思うままに並べた、実に辰五郎らしい歌です。

辰五郎の名跡はその後も引き継がれ、現在は浅草寺出入り業者「株式会社新門」として、境内の整備や季節の飾りつけ、祭事の設営など、浅草の大切な役割を担っています。

参考文献:

・『幕末辰五郎伝』半藤一利(筑摩書房)

・『新門辰五郎伝』早乙女貢(中公文庫)

画像協力(新門辰五郎肖像画):株式会社新門

▼炎炎ノ消防隊コミックスはこちら

炎炎ノ消防隊(1) (週刊少年マガジンコミックス)